散歩と雑学と読書ノート

雪が解け始めたが、千歳川の両岸にある散歩道がまだ利用できない、例年よりは遅くなりそうだ。この冬期間、千歳の積雪量が観察史上最高の値を記録した。JRの千歳線も二回にわたって二日間の全車運転中止を余儀なくされた。私が千歳に住みだして14年間でこうした経験は初めてである。このドカ雪は今年だけですむだろうか。本州や九州などでみられる集中豪雨のように毎年のことにならなければよいがと私は余計な心配をしている。本当はどうなのか。もし天気のことなら何でもわかる「天気のおじさん」がいたら、「天気の子」でも構わないが、聞いてみたいものだ。ついでに、まわりと比較して千歳がなぜこんなに低温になるのかといつも疑問に感じていることも聞いてみたいものだ。

今年の冬は散歩の途中で何度か凍った雪道に足を滑らせて転倒した。私は靴が悪いと主張して新しいしっかりした靴に取り換えたがすぐにまた転んだ、わかってはいたのだが。

*

精神病理学の世界的な権威である木村敏先生が昨年(2021年)8月4日に逝去された。享年91歳。精神病理学者の内海健氏は、木村先生が亡くなられたことで「精神病理学の世界から巨匠と呼ばれる人がほぼいなくなった」と述べている。精神病理学は関心を寄せる精神科医が次第に減少してきていて、この学問は絶滅危惧種と呼ばれることもある。私は駆け出しの頃から現在も関心を持ち続けているので、ご高齢であったとはいえ木村敏先生という偉大な存在の喪失がこの学問の継続に与えるかもしれない影響がいささか気になっている。

短時間に過ぎないが私は木村先生と直接かかわりを持たせていただいたことがある。ここではその個人的な思い出に触れさせていただきたい。それは私にとっては雲の上の先生とお話をさせていただくというとても貴重な体験であった。

阪神淡路大震災とオウム真理教事件で騒然とした雰囲気が続いていた1995年の夏に、私がたまたま会長をしていた北海道精神病理研究会を網走で開くことになった。その時に是非にとお願いをして木村敏先生に特別講演をお引き受けいただき遠くまでお越しいただいた。私は講演の翌日に、無謀にも書いたばかりの拙論をお読みいただきたいと先生にお渡しした。「統合失調症における伝達と認知―つつぬけ体験とたちぎえ体験をめぐってー」というタイトルである。たちぎえ体験とは私の造語で、医師と患者間でコミュニケーションが病的に困難になってしまう体験をそう名付けてみたものである。また拙論には木村先生の「あいだ」をめぐる概念に幾分批判的な意見を書かせていただいた。私は未熟な書き物を木村先生にお渡ししたことをすぐに後悔したが、先生からは後に「自他論の最も重要な問題点が触れられていると思います。私が今回お話しした二重主体の問題も、結局はこのことに収斂いたします。」というコメントを頂戴した。そのことに私は今でも深く感謝している。しかし、正直に言うと当時お話しいただいた内容を私は十分に理解できないでいた。つまりせっかくいただいた貴重なコメントを私は十分に受け止めることができずにいた。二重主体とは、ビオスとゾーエにかかわることである。このことを、拙論の再考を含めて私は今でも木村先生からいただいた大切な宿題と考えている。

ネット上の河合文化教育研究所による木村先生の訃報に関する記事の中で、先生が書かれた「読書への誘い」の一つに、西田幾多郎の「善の研究」を取り上げた文を見つけたので、一部をここで引用しておきたい。

ある本を手許にもっていること、理解できるできないにかかわらずそれ

を読む作業を自分に課しているということ、自分はこの本を読んでいる

という意識、いってみればその自覚を大事にすること、それに値する本

がもしあるならば、この本は間違いなくそんな本の一冊であるだろう。

わからなくてもいいのだ。八十歳を超えて、人生の大半を西田哲学との

つきあいで過ごしてきた私だが、この本に書いてあることが本当に理解

できているとは到底いえない。

西田幾多郎自身も、この本を書いたことを納得できずーということは自

分で書いたことが自分にとっても理解できずーそこから次々に書き方を

変え、考え方を変えて、あの壮大な西田哲学の世界を展開していったの

だから。

のちほど、読書ノートで触れる予定の、山内志朗著「わからないまま考える」のなかで山内は「ブックガイド」として、西田幾多郎「善の研究」、スピノザ「エチカ」、ドゥルーズ「意味の論理学」の三冊を取り上げて、木村先生と同じく、どれを読んでもよくわからないが、それでいいのだと書いている。私はつい笑ってしまい、同時に少しほっとした。そして西田やスピノザやドゥルーズにまた挑戦してみようと思った。山内はさらに「分かるな!悩め!自分探しとは、その答えの分からなさを背負いながら歩み続けること、いや歩み続けられる能力とプロセスのことだ。それ以外に哲学を生きる姿は存在しない」と書いている。

*

「読書ノート」

★「価値変容する世界 人種・ウイルス・国家の行方」 外岡秀俊、2021、朝日新聞出版

私は小説家で元朝日新聞の記者、フリージャーナリストの外岡秀俊が執筆したものをそんなにたくさん読んでいるわけではないのだが、ジャーナリストとして最も信頼のおける人物と直感的に感じてきた。今回、北海道新聞の書評欄で本書のことを知り同時に外岡が亡くなられたことを知って、驚いてすぐにこの本を取り寄せた。そしてコロナ禍に直面した日本の問題点が鮮明に書かれている本書を読んで私は自分の直感が正しかったと確信できた。同時に外岡の死がなんとも残念でならなかった。2021年12月23日、68歳で心不全による突然の死だったようだ。彼にはまだやりたいことがたくさんあったに違いない。本書のなかで外岡は、新聞記者として34年間、その後フリーのジャーナリストとなって10年間の取材の柱は「災害」と「国際紛争」だったと書いている。まだコロナ禍は続いている、外岡には本書の続きを執筆してもらいたかったと私は思う。同時にロシアのプーチン大統領がウクライナに仕掛けた今回の不可解とも思える横暴な戦争がどんな混乱を世界にもたらすのか、外岡の目線で取材し伝えてもらいたかったとも思う。

本書は、J-CASTニュースに2020年4月から掲載されている「コロナ 21世紀の問」をベースに加筆・省略して再構成されたものであるという。このニュースを配信するきっかけになったのは外岡が作成した新型コロナ年表がニュースの主宰者の目にとまったことであるという。それは本書にも掲載されていてとてもよくできた年表である。私は今回のような未曾有の体験に際して極めて重要なことの一つにこの年表のようなしっかりとした記録や資料の保存があると考える。しかし、日本はそうした作業が残念ながら極めて苦手な国と思えるのだが、大丈夫だろうか。

外岡は本書の総論として、連載の2年目に執筆した、民間臨調報告書に見る「失敗の本質」という記事を充てることにしたいと述べている。報告では「日本モデル」という対策がなんであったかと問い、結局はお願いベースで終始して「モデル」と呼べるほどの明確な対策の組み合わせではなく、官邸中枢スタッフがヒアリングでいみじくも表現したように、「「泥縄だったけれど、結果オーライだった」としている。同時にPCR検査がなぜ目詰まりを起こしているのという重要な問題に関する検証を行い、また今回のコロナ禍で明らかとなった、日本のITやワクチン開発を含めたバイオテクノロジーの遅れについて今後の課題を含めて報告している。さらに、外岡は報告で触れられているクラスター対策や「三密」というコンセプトが日本独自のものであったことを評価する一方で、菅元首相が「自助、共助、公助」を掲げて自助を強調したことに関連し、日本的な自己責任論を念頭に置くならば、この強調は、コロナ禍でのバッシンングに結び付きやすくなるのではないかと述べている。

外岡はこの民間臨調報告を評価したうえで、今回のような検証がなぜメディアによってなされなかったのか、メディアはまずその検証をする必要があると厳しく問いかけている。外岡はメディアがおかれている今日の状況に心を痛めていたようだ。

総論の後は経済学者や政治学者、精神科医、歴史学者、哲学者などに主としてズームでインタビューを行い、コロナ禍で明らかになってきた日本や世界の問題点、その限界と可能性に関して沢山の問題提起を行い、考えなければいけない今後の課題や材料を提供されている。ここでは、私が今後に向けて気になっていることを幾つかあげさせてもらって、外岡が提起した課題には踏み込まないで宿題としておきたい。

私が気になっている第一は、今後どのように保健所機能や医療体制を再構築して今回のようなパンデミックに対応していくのかということ、第二は先進国の中ですっかり後れを取っているデジタル社会をどのように作り上げていけるのかということ。さらに今後世界が政治経済上のシステムの変化を含めてどのように様変わりすれば、今回のように特に弱者に過酷な影響を及ぼすパンデミックや気候変動といったグローバルな難題に、現在とは異なる形で協調姿勢を形成できるのかも気になっている。しかし、ロシアが仕掛けた戦争を見ていると、その前に世界が収集困難な混乱の渦に巻き込まれてしまうのではないかと不安が先立つ。

本書の「おわりに」のなかで外岡がコロナとコミュニケーションの問題について触れている文章に私は強い共感を覚えた。それをここで引用させていただく。

今回の書籍化では掲載を断念せざるを得なかった多くの人々がいらっし ゃる。その一人、共同通信で活躍してきた澤康臣専修大教授は、私の取

材に対して、こう答えてくださった。「新型コロナは『コミュニケーショ

ン』を奪うウイルスだ。これは本質的に、ジャーナリズムにとってはピン

チな事態だろう」

澤さんがおっしゃるように、コロナ禍はジャーナリズムにとって最も手ご

わい敵だ。人と会うことの大切さ、現場で肌に感じることの代えがたさ

を、これほど痛感した経験はなかった。

★「新版 天使の記号学 小さな中世哲学入門」 山内志朗、2019、岩波

書店

「わからないまま考える」 山内志朗、2021、文芸春秋

後ほど掲載させていただくが、今回の自著からの論考は、「メディアの歴史と精神の病をめぐる一試論」である。その中で私は天使や悪魔をメディアとしての性格を持つものとして考察してみた。その点に関してもう少しきちんと理解を深めておく必要を感じていたところ、山内志朗が「天使の記号学 小さな中世哲学入門」という本を出してその点に触れていることを知った。さっそく読んでみたが、私には十分に理解できないところも多かった。ただし天使に関しては「ギリシャ語で『アンゲロー(伝える、伝達する)』という動詞があり、『天使』はその派生語で、言葉の上では『伝達するもの、メディア、メッセンジャー』、特に神の心を人間に伝える者である。」と書かれている。確かに天使はメディアである。従ってその天使が堕落した存在である悪魔もまたメディアである。

肉体を持たない天使は「ことば」を用いないで直接的で無媒介なコミュニケーションを行う存在なのか、それとも天使にも「ことば」が必要なのか、そうだとするとそれはどんなものなのかと山内は問いかけ、天使の「ことば」をめぐる議論が人間の「ことば」やコミュニケーションの問題点とどう関連してくるかを検討する。特に山内は中世やルネッサンスの時代には天使の表象が満ちていたと述べ、専門の中世スコラ哲学の中で論じられている、天使や精霊が持つコミュニカビリティ(コミュニケーションの可能性)という見方を導入して、人間が齟齬をきたさない純粋なコミュニケーションに対するあこがれを求めて陥る天使主義あるいは精霊主義とその危険性についての説明を試みる。山内は20世紀に入ってコミュニカビリティに関して徹底的に考察した思想家はベンヤミンだという。私はベンヤミンの言語論に関心を持っていたのでその点はなるほどとうなずけた。もちろん、言語は伝達のためではなく伝達可能性のためのものだとする、ベンヤミンの言語論の理解は一筋縄ではいかないものがある。さらにベンヤミンがこだわった「新しい天使」をめぐる山内の記述も興味を持って読ませてもらった。「新しい天使」には破壊とともに救済のイメージがあるのだという。

人間は天使とは違って肉体を持つ、肉体があるゆえに欲望を持ち、意図や意思を背景にしてコミュニケーションを行う。それはおのずと天使的なコミュニケーションとは異なるものである。人間は天使ではないから、電話やファクシミリやインターネットのような遠くへ情報を伝えることのできるメディアを発達させてきたと山内は言い、メディア論と天使主義の架橋を試みる。人間は電子メディアを発達させてSNSなどを通じて天使や精霊のようなコミュニカビリティ(コミュニケーションの可能性)を獲得したと錯覚し、身体性を消しさったと錯覚する。そこにグノーシス主義的な危険性がある。天使から悪魔への転落の危険性があるといってもよいだろうか。いや悪魔というよりは人間が天使であろうとして欲望を肥大化し、ついには他者を破壊しながら自己も決壊してしまう可能性がある。それがそもそも天使主義の危険性である。山内はそのように、現代的な電子メディアとグノーシス主義と天使主義が重なり合うのではないかという考えを提起する。私はそのように理解したが、正しい理解であるかどうか自信はない。

そもそも私は天使と精霊がどのような関係にあるのかすらよく理解できていない、そして両者ともにコミュニカビリティな存在だという意味も正直のところ十分に理解できているかどうかいささかあやふやだ。またトマス・アクィナスやドゥンス・スコトゥス、などの中世のスコラ哲学者には馴染みが薄かった。しかし、本書によって中世哲学の今につながる奥深さに触れることができてありがたかった。私は「存在の一義性」や「個体性と普遍性」や「ハピトゥス(習慣)」の概念が中世哲学で議論されていたものだということに興味をひかれた。「存在の一義性」の概念に依拠して、ドゥルーズがドゥンス・スコトゥスとスピノザとニーチェをその系譜に配置したのだと山内は「わからないまま考える」の中で書いている。また、個体と普遍をめぐっては、当時、オッカムとスコトゥスが唯名論と実在論の代表として論争を繰り広げている。「ハピトゥス」の概念となると私はブルドゥーしか思い出せない。

私は精神科医としてずっとコミュニケーションにこだわり続けてきたのだが、それはコミュニケーションの困難性に関してであって、天使的な純粋なコミュニケーションに関してではなかった。とはいえ天使や精霊がコミュニケーションの問題を鋭く提起してくることを知ったことは収穫だった。

「わからないまま考える」は「倫理のレッスン」として「文学界」に連載されたものを単行本にしたものであるという。この書物にも上に述べたわからなさと同様な課題を突き付けられるのであるが、私はアニメ好きなので、山内がとりあげるアニメと絡めた説明や自伝的な内容にも促されて「天使の記号論」よりは楽に読めた。そしてわからないながらにとても面白かった。山内が取り上げるアニメは、庵野秀明の「エヴァンゲリオン」や新海誠の「君の名は」、「天気の子」、そして宮崎駿の「風の谷のナウシカ」など、いわゆる「セカイ系のアニメ」が主である。

特に「エヴァンゲリオン」をめぐる考察が本書の主要な柱の一つをなしている。「セカイ系のアニメ」とは、主人公とヒロインを中心とする小さな関係性「きみとぼく」の問題を、具体的な中間項を挟むことなく「世界の危機」「この世界の終わり」といった抽象的な大問題と直結させる作品群のことだという。それが一部の若者に「僕とは何」という自分探しの物語として強い支持を得ているものでもある。

「エヴァンゲリオン」という物語は、西暦2000年のセカンドインパクトと呼ばれる地球の大爆発の後に練られた人類補完計画、つまり出来損ないの群体である人類を完全な単体に人工進化させるという計画を中心に展開する物語である。計画の遂行機関が国際連合のネルフで、その総司令官である碇ゲンドウが14歳の息子で物語の主人公である碇シンジに人造人間エヴァンゲリオン一号機のパイロットとして乗り込ませ、得体のしれない敵である使徒と戦わせる。シンジは父に対する反抗と、亡くなった母への思いの間で葛藤しながら戦う意味も自分とは何かもわからなくなりながら、様々な騒乱と戦いに巻き込まれていく。このことで物語を精神分析的に解釈することもなされているが、山内はアニメの中でも触れられている死海文書のなかの、天使やグノーシス主義にこの物語が類似していることを取り上げる。つまりキリスト教から見て異端の宗派グノーシスの思想には世界を創造した神を悪とみなし、この現実の物質世界を憎み、そこからの離脱のために肉体性を無として消去しようという終末論の側面がある。全面的な破壊性の契機において「エヴァ」はグノーシスの末裔といえるというのである。山内はさらに「天使の記号学」を書いた時、「エヴァ」をドゥンス・スコトゥスの「存在の一義性」に結び付けようという使命感に燃えていたという。もし結び付けが可能なら、「自分語り」と「存在語り」は重なる。するとスピノザが「エチカ」で展開したことも、デカルトの「我思う、ゆえに我あり」も「エヴァ」系の「自分語り」だったのかもしれない。山内はそう主張するのだが残念ながら私の理解力では追いついていけないところがある。

ところで私が理解できたと思う山内の主張の中で、次の二つのことに私は共感を覚えた。

山内は「セカイ系」と対立する見方に「世間系」を取り上げる。「世間系」とは「社会」の代わりとして、私と世界の間の中間項としてあり、そこには忖度がからんだりする。しかし、重要なことは「セカイ系」と「世間系」はただ対立するのみでなく相補的であるということである。「セカイ系」の物語の中に、つまり「エヴァ」のなかにも「世間系」は含まれてもいると山内は主張する。それが私の共感する一つである。

もう一つは、「エヴァ」の物語群は繰り返しの物語であるということと関連して展開される以下のような主張である。つまり死を求める呪詛が生の始まりを祝福するものに変わってこそ、「人類補完計画」はその名前の正しい意味を担うことができる。作者の庵野秀明はたぶん新たな物語の繰り返しのために、最終話でアニメや夢からの覚醒ということ、あるいはシンジの心象世界からの脱出ということをフアンに仕掛けた。アスカの「気持ち悪い」という言葉でアニメを終わらせた。それはフィクションの世界から観客を追い出すための優しい呪文だったのだ。同じように「人生に目的はない」という言葉は優しいまごころの言葉だ。スピノザはそのような「まごころ」にみちた名著を我々に残してくれた、と山内は言う。

さらに山内は本書の終わりの個所で次のように書いている。「セカンドインパクトが世界の終わりではなく、世界の始まりだったことに気づけば、サードインパクトも世界の始まりとなる。これが無限に続くのだ。(道元が「正法眼蔵」のなかでいうように)自分を習うということは、自分を忘れるということだった。自分の人生を生きる、自分を見つけるというのは、自分を見失い、忘れることでもある。そういう繰り返しの物語を多くの人に与えることこそ、存在の海で打ち寄せる波のあり方なのだ。終わりはいつも始まりであり、そうあり続ける。」

「人生に目的はない」という言葉を優しいまごころの言葉とうけとめて、繰り返し自分を見失い自分を忘れて、自分の人生を生きること。それが「僕とは何」「何のために生きているの」という「自分探し」に対する答えなのだ。そう山内が主張していると私は理解した。それが私の共感した二つめのことである。

*

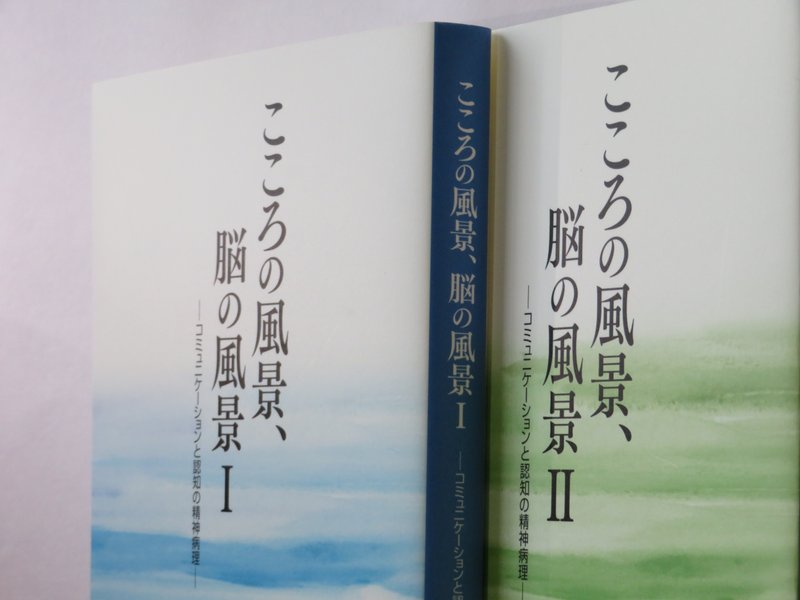

「こころの風景、脳の風景―コミュニケーションと認知の精神病理―Ⅰ、Ⅱ」より

「メディアの歴史と精神の病をめぐる一試論」

もくじ

1)はじめに

2)現在の電子メディアと妄想

3)明治、大正、昭和におけるメディアと妄想

4)江戸時代のメディアと精神疾患(狐付と応声虫)

5)おわりに

1)はじめに

この小論では、メディアの歴史と精神の病とがどう関係しあってきたかを検討してみたいと思う。メディアの変遷が妄想のような精神症状にどう反映し、どう取り入れられてきたか、あるいは精神の病に関する認識がメディアの変遷とどう絡み合ってきたかに関して考えてみたいと思っている。さらにメディア的な要素が精神医学にとって重要な意味を持つのではないかという考えを述べてみたい。もちろん、膨大な領域にまたがる課題であるので、ここでは、その一部に関しての試論で収めざるを得ない。

ところで、メディアをどうとらえておいたらよいだろうか。それに関しては、二つの視点をあげておきたい。第一は、松岡正剛が著書「情報の歴史を読む」の中で述べている、極めて簡潔でかつ広いパースペクティブを持つ定義で、「メディアとは情報を伝達するすべてのコミュニケーション・ツールのことをさす、もちろん人間も情報メディアである。」ということである。それでは、情報とは何か、一般的には、「それからメッセージが読みとれるものなら、それはすべて情報だ」と松岡はいう、そして、ベイトソンの「情報は差異である」という定義もあげ、これは「区別できるものは、なんでも情報だ」という意味だとしている。情報という概念に意味をどのように付与したらよいかは、必ずしも簡単な事ではなく、今後に残された重要な課題であると思う。ところで、チャールズ・S・パースは記号論の創始者であるが、彼は後に記号というのでは狭すぎるのでメディウムというべきであったと述べている。つまり彼の記号論はメディ論と接続したものでもあるという事であろう。ここでは記号と同じように情報をメディウムと考えておきたい。第二の視点は、吉見俊哉が著書「メディア文化論」のなかで、述べていることで、メディアを送り手から、受け手へとメッセージを伝達する単なる手段としてのみでなく、たとえば、マクルーハンの有名な「メディアはメッセージである」とする視点や、あるいは、メディア論を意識したベンヤミンの言語論にもとづいて展開してみようとする視点である。

言語を取り上げて考えてみると、そもそも言語は最も原初的なメディアである、マクルーハンも「メディアは言語でありメタファー(隠喩)である」と述べている。しかもその言語は、単に意味を伝達する媒体(メディウム)というよりも、それ自身が意味を成立させているトポスである。音声や文字によるメッセージとしての言語には意味づけられた内容のほかに、新たに意味づけを行う力がある。特にインターネットのようなメディアでは、送り手と受け手の間の関係は、一方的なものではなくなっている。たとえばそこで、展開している言語や映像、これ自身またメディアでもあるのだが、それらの意味づけは相互的なものとして、調整され語り直されたりする。メッセージ(情報)の内容の重要性をマクルーハンも決して否定しているわけではないが、それを送り出すメディアそのものに注意を払っておかなければ、新しいテクノロジーが人間にあたえる衝撃やその力を認知しそこなうことになるだろうとマクルーハンは考えたのだろう。

これまでのメディアの歴史のなかではしばしば、科学的な基礎も持つメディアであっても、その新しいメディアのもたらす神秘的あるいは魔術的な側面に人々は精神を揺すぶられてきた。例えば、電気や磁気によって生じる出来事は始めて体験するものにとっては魔術としてしか認識できなかったであろう。また現在の電子メディが造り出す予想を超える様々な世界は神秘的で魔術的に見えてしまうといっても過言ではあるまい。そのためにメディアそのものや、メディアが送り出す情報に妄想的な意味づけを付与する受け手が現れる素地が充分に備わっていたと考えられる。精神の病に襲われ、異常な体験をした患者はそれを科学的なベースをもったメディアの影響と考えることはある意味極めて自然なプロセスであったと考えられる。以前、中井久夫は次のように的確に述べていた。「精神分裂病者の多くが、異常体験を、ラジオ、テレビ、原爆、テレパシーなど最新の科学で説明しようとすることは、彼らの体験の“未曾有性”を端的に証明する。」(「精神分裂病者の言語と絵画」、ユリイカ、1971年)。なお、テレパシーに関しては科学と呼んでいいかどうか疑念もある。後に少し触れてみたい。

なお、電気的、電子的なテクノロジーで媒介されるメディアは、「電気メディア」ないし「電子メディア」と呼ばれるが、ここでは、大澤真幸著「電子メディア論」の記述より借用して、コンピュータ以前のメディアを電気メディアとし、コンピュータ以降のデジタルなメディアを電子メディア、両者を名指す時には電子(電気)メディアとしておきたい。なお、大澤は、メディアをマクルーハン、オング、ポスターなど多くの論者は次の三つの歴史的発達段階に区別していると述べている。すなわち、第一段階は、「音声」および「図像」である。図像は仕種のような身体の運動で示されるものと刺青のように直接身体に描かれたものにわけられる。それを通じて行われるコミュニケーションは対面的で直接身体の相互的な現前を要求する。第二の段階は、「文字」の登場によって区別される。文字はコミュニケーションを遠隔的なものにする手段である。その文字の特別な段階に活字メディアを入れておくことができる。すなわち、グーテンベルグによる活字印刷術(1445年ころ)の発明がそのエポックをなす。印刷によって生み出された、書物や新聞などの流通は人間や社会のあり方そのものを変革してしまうものであった。第三は電子(電気)メディアの段階である。無線や電話やラジオやテレビ、そしてスマートフォンやSNSに代表されるデジタルメディアは現在なお進化し続けている。デジタルメディアはグーテンベルグがもたらした以上に大きな変革を個人や世界に及ぼしている。

以上の段階はもちろん単純に順次交替していくのではなく、それぞれを保存し、様々な絡み合いを演じながら、新しく編成されていくものである。妄想の中でもメディアは様々な形で重なり合う。特に第一の段階の上に積み重なって患者を翻弄すると理解しておいて良いだろう。つまり多チャンネルの人間というメディアが現在では電子メディと接続して情報を処理するプロセスで他の人間も巻き込む形で、妄想的エラーが発生してしまうのである。このように、あるメディアが他のメディアを包括するという現象を、マクルーハンはメディア論的視点から見て一つのテーゼとしておきたいと述べて重要視している。

ここで検討してみようと筆者が考えている、メディアと精神症状との関連に関して、一つの範例として、メディアの発展の第一段階にあげられる音声に関して述べておきたい。つまり音声と幻聴との関連の中にメディア性が存しているという事を見ておきたいと思う。幻聴の音声には、たくさんのメッセージが含まれている、話されている言葉は日本語か知らない言語か、男の声か女の声か、子供か大人か老人の声か、声はどこからくるのか、身体の中からか遠くから聞こえるのか、自然な声か機械的な声か、知っている人の声かそうでないか、大きい声か小さいか、怒っているのか優しい声かなどのメッセージである。人間の音声とはもともとそういうメッセージ性をおびることでメディアとしての性格を持つものである。

ところで、パースは「発信者がいなくとも受信者がいればメッセージは発生する」と述べている。つまり、メッセージを受けとめるものがいたらそこに、伝達(コミュニケーション)が発生するというのがパースの教えである。幻聴の場合、本来は誰も発信していない声を患者が聞くことによってメッセージが自動的に発生し、患者はそこに本来はいない発信者をも想定(妄想)しながら、コミュニケーション関係に巻き込まれるのである。その声自体はリアルなものではなく想像的なもの(イマージナル)である。しかし、その声は無視してもいいのだという医師の声よりもしばしば強い力をそれは発揮する。患者にとって幻聴の声はリアルなものなのだ。幻聴の声は、オースティンが言語行為論で述べていた、発話媒介行為にまで患者を導いてしまう。つまり幻聴という出来事がイマージナル(想像的)な時空間から、リアルな時空間に進出して患者を行動にまでかり立て、翻弄してしまうのである。ここではそれでも幻聴が本来イマージナルな出来事であることを強調しておきたい。そうした幻聴のメディア的な性質を担う音声をここではイマージナルメディアと呼んでおきたいと思う。バーチャルという言葉を使いたいとはじめは考えたが、この言葉は別な意味をおびてメディア論では使用されているので、ここではイマージナルとしておこうと思う。筆者はこのようにメディア論という補助線を引くことで、幻聴の他にもたとえば、つつぬけ体験や、させられ体験、様々な妄想などをイマージナルなメディアとの関連で考察することができるだろうと考えている。詳細は今後の課題としておきたい。

以下では、メディアの歴史を逆走する形でたどりながら、その一断片を取り出して、メディアと精神の病、特に妄想の出現との関連を中心に検討してみたいと思う。

2)現在の電子メディアと妄想

「平成史講義、吉見俊哉編」の中で音好宏は、1989年から始まった平成30年間のメディアの状況を眺めて、「平成という時代は、電気通信技術の発展を背景に、その(メディアの)多様化が急速に進んだ30年であったと言える」と述べ、さらに「平成30年のうち、その前半は、多メディア化・多チャンネル化の波、その後半は、デジタル化とグローバル化の波のなかで、メディアの事業そのものが変容していった」と述べている。現在のメディアの状況は、新聞や雑誌などの印刷物やラジオ、テレビなど既成のマスメディアが、一部はデジタル化をしながらも、まだしっかりと社会に根付いているかに見える。その一方で通信と放送の垣根を外すインターネットの急速な普及によって、マスメディアは次第にその利用者を失ってきており、その存続の意義が問われ始めている。我が国では1995年ウインドウズ95の発売の年がインターネット元年と言われる。2000年前後からは携帯端末でインターネットへのアクセスが可能となった。さらにインターネットには、書物や新聞やテレビ放送や動画も配信されるようになった。携帯端末が多くの機能を搭載したスマートフォンになってからは、圧倒的な利用率になり、その影響力はますます大きなものになってきている。「はじめに」でもふれたように、それは、一方的な受け手としてだけではなく、送り手にもなれる双方向のメディアであり。またSNSなどを通じて原理的に世界と繋がりうるものである。SNS以前なら自分の事が世界中に知れ渡っていると患者が述べたら、それだけで妄想状態と精神科医は判断できたが、今はそう簡単ではないし、そもそもそのように言う患者は減少しているものと思う、ネットメディア上の情報は映像や音声などで複合的に発信もできるが、通常は主に文字で発信されている。自らが直接情報の発信を行えることから、インターネネットなどに関わるメディアが妄想の対象になることは生じづらいのではないかとも言われていた。

確かに現在、電子メディアに関する妄想が増えているという報告を少なくとも筆者は目にしたことはない。もちろん妄想を抱く患者が皆無ではない。以下に筆者が経験したケースの一部を述べさせていただく。ただし、個人情報を配慮して主な訴えを羅列することで詳細は省略し、事実を曲げない程度の改変を行ったところもある。なお、インターネットと妄想に関するこれまでの報告はさほど多くはなく、やや古い記述であるが、「新世紀の精神科治療7語りと聴取」(2003年)のなかの「サイバー空間と精神医学」という論文で、小林聡幸は「これまで『インターネット妄想』の報告は、われわれの知る限り、Tanら、Catalanoら、Podollら、われわれの報告など数えるほどしかない」と述べている。

*誰がやっているのは分からないが、盗聴器が仕掛けられていて、自分や家族の会話もつつぬけで、その情報をネットにいろいろと書きこまれている。時には暗号化して自分に分からないような形で、悪口が書かれて世間一般に広まっている。外に出るとみんな振り向いたり、悪口を言ったり、こそこそ笑いあっていたりするので分かる。

*ゲーム機でゲームをしていても、ネットにアクセスされて自分の事が書き込まれている。ネットも見ていると書かれている内容で自分の事だと直感する。一人でなく複数の人がやっているようだ。

*友達とトラブルになったところ、その友達がラインで自分の悪口を広めた。地域の人がみんな知っていて変な目で見られるために、その地域に居られなくなり、住居を変えた。

*以前にツイッターで知り合った人とトラブルになって、その人がネットを通じて自分を攻撃する内容の悪口を書いている。ネットを遮断しても、新聞やテレビを通じて悪口が広められている。

*盗聴されていて、自分が考えたことがネットやテレビに流されている、またアニメやドラマの題材にされている。またラインやフェイスブックに依存的となり、一日中スマホをいじっていて、食事もあまりとれない状態である

以上述べたケースでは、妄想は、おもに自分が使用している電子メディアの具体的な作動と関連して、あるいは使用中に生じた事柄と関連して語られる。妄想の内容は大部分が被害妄想である。誰かが、自分に関する情報を電子メディアに流している、あるいは盗聴器などの電子メディで自分の情報を盗みそれが世間に広められている。それに基づいて世間の人々から悪口を言われるという内容で、これまでのメディアに関連する妄想と大きな相違はない。ただし、ネット上で盗まれた情報が新聞やテレビで仄めかすように流される、あるいは、ドラマやアニメの材料にされているなどと複数のメディアが絡んでくる妄想がみられることに、現在の情報メディアの多様性が反映されていると言えるかもしれない。

ところで実際は、患者の認識とは異なり、妄想の対象にされた、電子メディアも、それをもとに情報を操っているとされる他者もともに、患者が言うような情報を発してはいない。事実上のメディアは不在なのだ。「はじめに」の節で触れたようにそうした不在でありながら患者の側には確かに存在するメデャアをここでもイマージナルメディアとしておくことにしたい。

筆者が精神科医となった1970年(昭和45年)から1990年代の半ば過ぎまでは、ネットメディアは普及していなかったが、その間に筆者は数名の患者がコンピュータに関連してやや抽象的に妄想を述べるケースを経験した。例えばコンピュータで自分の頭の中の考えをそっくりのぞかれていて、世界中にそれが広められ知れ渡っている。あるいは、世界から集まった科学者の集団が、巨大なコンピュータを使って、自分を操つり、世界で起きている大事件に自分を関係させているという妄想である。現在の妄想は先に述べたように、もっと具体的にメディアの実態と関連させて語られている。もちろん妄想と我々が認識できるのは、それを患者がいかに具体的にかつ科学的に語ろうとしていても、どこかで現実から飛躍した見方が入り込んできていることが明らかだからである。

電子メディアは、今日われわれの日常生活に欠かせないコミュニケーション手段である。その多様な機能は極めて広範囲に影響力を発揮し、我々の生活の在り方を大きく変化させてきた。それは、われわれの文化環境そのものとなっている。しかし、その便利さは同時に大きな問題もはらんでいる。精神医療の現場で受ける相談においても妄想的な問題のみでなく、様々の問題が生じていることを実感させられる。SNSによるコミュニケーションはますます重要性を増すだろうが、一方で思いがけない形で、コミュニケーションの齟齬を起こし、対面式のコミュニケーションでは生じないような感情的な対立を生んでしまいがちである。また若者を中心に生じているネット依存、ゲーム依存は、ネットを通じた買いもの依存もふくめて、深刻な問題である。人間関係の上でも、時には関係を悪化させたり、犯罪に結びついたり、金銭上のトラブルを生じるなど重大な影響を及ぼしていることが、臨床のささやかな関りからもうかがわれる。また、石田英敬は「「新記号論」(2019)の中で次のようなことを述べている。「このデジタルメディアによる環境は、特に若い世代をマルチタスク向きの注意力の在り方へと向かわせて、「ハイパー・アテンション(過剰注意)」となり、一つの事にじっくりと注意を集中する力を作りづらくさせている。そのことが今日、「注意欠陥多動性障害(ADHD)」が注目される背景の一部をなしているかもしれない」。

もちろん、孤立している患者や対面式でのコミュニケーションが苦手な人や困難な状況にいる人にとって社会や他者との接点を保つうえで電子メディアは重要な手段である。夫婦喧嘩をしている最中に、夫に直接話すとひどいことになるので、スマートフォンで思いっきり悪口を言ってやるという主婦もいる。ただし文字情報での伝達は特にコンテクストが重要な役割を果たす日本語の場合、誤解を生じやすい、そうした誤解で悩んでいると思われる例にもしばしば遭遇するし、誤解をもとに妄想化してしまうこともある。

インターネットによる情報社会の次のステップは、AI・ロボット社会である。そしてさらに、バーチャルなサイバー空間がリアルな空間と同等に大きなウエイトを持つ社会である。コンピュータの世界がディスプレイの外側までしみ出してくる。それは近未来ではなくすでに現実化しつつある(ポケモンゴーを思い浮かべて見るとどうだろう)。我々は機械化と人間化を成し遂げ、メディアとしての性格を備えた様々な物(IoT、ロボットなど)に取り囲まれて生きていくことになるだろう。それはもちろん、人間の可能性をより開放するだろうが、しかし同時に、人間を新たな課題に直面させることになるだろう。例えば、機械的なメディアは原理的に、人間の考えを読み取り人間に指図し命令できる可能性をもった存在である。以前、マックス・ウェーバーが科学の社会的な浸透によって脱魔術化したと述べた世界の在り方が、今はどんどん再魔術的な世界になっていると述べる論者もいる。その魔術的な現実と次なる妄想は、どのようなねじれを起こしてくるだろうか。

3)明治、大正、昭和にかけてのメディアと妄想

以上、現在の電子メディアに関して、特に妄想との関連を中心に、筆者のささやかな経験も交えて述べてみた。次に時代をもう少しさかのぼって、明治から昭和にかけての状況を考えてみたい。その手がかりを、藤森英之の論文「精神分裂病における妄想主題の時代的変遷について」(精神神経学雑誌、第80巻、第12号、1978年)に求めてみたい。藤森は、松沢病院に保存されていたその前身の東京府癲癇狂院と巣鴨病院時代からの病床日誌を資料にして、時代の推移と妄想主題の変遷を研究した。時代区分は、明治34-39(1901-1905)年、大正5-9(1916-1920)年、昭和6-10(1931-1935)年、昭和21-25(1946-1950)年、昭和36-40(1961-1965)年を選び、それぞれの時期に巣鴨病院および松沢病院に初めて入院した分裂病者2435名のうち、妄想のある症例1283例を対象とした。極めて詳細な調査の上での統計的研究である。メディアを意識した調査はなされていないが、ここでは、憑依妄想と物理的被害妄想として分類されている妄想がすべてではないとしても、大部分がメディアに関連すると筆者は考えてみた。そうした視点から少し検討してみたいと思う。あくまでもこれは筆者の独断的なみかたで、藤森氏は賛同されないかもしれない,そうであればお許しいただきたい。物理被害妄想の主なものは先に述べた、電子(電気)メディアに属しているとみてよいと思うが、憑依妄想の狐や死霊などをメディアとしての役割を担っているものと筆者は考えてみた。メディアの概念を拡大しすぎていると異論が出るかもしれない。

その点にかんして前もって、不充分であるが筆者の考えを記しておきたい。憑依妄想は病を引き起こす原因として、神仏の霊や死霊や狐などの動物が妄想され、その妄想的な対象に憑依の形で同一化して独特の症状を呈する病である。原因となる憑依の対象を見てみると,神仏の霊は信仰をもとにメッセージを伝える存在として現れる、人の霊は通常は病者の重要な対人関係を反映していて、その霊も様々なメッセージを伝えて病者を翻弄する、共にメディアとして作動する存在である。また憑いた動物のおおくは病者が属する共同体の中で、長年の信仰や俗信などを背景にした社会文化的な存在として認知されていて、強力なメッセージの持ち主である。たとえば、わが国での代表的な憑依の対象である狐の場合は、信仰や民俗学的な背景をおびた存在で、憑依の際はそれが擬人化されて出現してくる。柳田国男は狐が人に真似のできない霊力を備えた動物で、神の指令、とりわけ田の神の指令と考えられていたと述べていることを藤森も指摘している。指令という事でメディア的性格を帯びた存在であることを如実に示している。このことはキリスト教やイスラム教での神の指令者である天使を想起させる。天使は神からの啓示を人間に伝える役割を担うものとされていて、たとえば『メディア、使者、伝達作用―メディアの「形而上学」の試み』(シュビレー・クレマー著)では伝達論のモデルとして天使が論じられている。

ところで、ここで取り上げている憑依する狐は神の使いそのものではなくその零落した姿の狐である。また神と人との中間にあるとされる天使の零落した姿は悪魔である。ちなみに高橋紳吾氏は「きつねつきの科学」の中で、ヨーロッパで認識されている憑依は唯一悪魔憑きであると述べている。憑依妄想においては、憑依するもののそれぞれが人間的な様相を帯びて、患者にある種の情報の伝達を通じて病を引き起こすメディア的な存在(メディエータ)とみなしても良いのではないか、憑依妄想はそのような性格をおびた病であると筆者は考える。この点に関しては次の節の江戸時代でのメディアと妄想のところでも取り上げてみたい。ちなみに、フロイトは憑依現象(悪魔神経症)に関して、次のように述べている、「かつて憑依と呼ばれた現象は、現在の神経症に相当している。…精神分析にとって悪魔は、悪しき欲望または棄却された欲望、つまり却下され抑圧された欲望の轟の蘖(ひこばえ=後継者)そのものなのだ。中世にあっては、人々はこの心のうちなるものを、悪魔という外的世界の存在へ投射していた」(「フロイト全集」第十八巻、岩波)。悪魔に投影した心の内なるものを、人々は、メディア性を持つ悪魔の語りの中に見いだすと同時に翻弄されてしまうのである。

藤森の論文に戻って、始めに憑依妄想に関して見ておきたい。我が国において、憑依するものは動物霊や神霊、人間霊などで、中では狐が最も多いということは良く知られたことである。また、憑依妄想は時代と共に次第に減少してきており、現在ではめったに見られなくなったこともまた良く知られた事実である。藤森の調査でも、明治期には妄想を有する患者数の7.6%に憑依妄想が見られたが、しだいに減少して昭和36-40には2.3%になっている。その中で、狐の憑依が占める割合も、明治期3.8%、大正期2.8%、昭和6-10、1.7%、昭和36-40、0.6%と減少してきていることが示される。また狐と同時に、天狗や神、死霊、狸など複数の憑依が見られる症例があったことや狐以外の憑依に関しても示されている。ところで、筆者は昭和55年から昭和61年にかけて、砂川市立病院で19名の憑依妄想の患者を体験したが、動物の憑依は4名にみられた。そのなかで狐の憑依が3名で猫が1名であった。あとは身近な人物や神、仏、死霊、生霊などであった。最近はほとんど憑依妄想を体験していない。

明治35年に門脇眞枝が「狐憑病新論」を出版した。明治期の狐憑きの状況を知ることのできる貴重な著書である。門脇はその中で113名の狐憑病の状況を要約して表で表わしている。その中から数名の状態を引用しておきたい。「発揚狐憑妄想 幻視(狐)命全的幻聴(狐)被害妄想」「狐憑妄想(人ヨリ狐ヲツケラル)」「喧噪雑言狐憑妄想(狐腹中ニアリ言語ヲイワシム)暴行」「錯覚(狐犬猫)命令的幻聴 狐憑妄想(狐)」「追跡妄想不安幻視(狐狸來)狐憑妄想 狐狸ヲ模擬ス」。

次に物理的被害妄想を見てみよう。憑依妄想とは対照的に時代が進むにつれてこの妄想の割合は増加し、対象となる素材も次第に広がりを見せている。藤森は、狐憑きが明治期の世相を特色づけているとすれば、現代の妄想主題のなかで、この物理的被害妄想は、最も端的に時代を反映していると述べている。つまり、狐という前近代的な俗信の影響を持つ対象から次第に科学技術を背景にした対象へと妄想が推移してきていると見なせるわけである、この比較は共にメディア的な存在として妄想されていると考えてみると、より明確な意味を帯びてくるのではあるまいか。物理的被害妄想は、明治期には2.5%、大正期には3.1%だったが昭和21-25には8.3%、昭和36-40には9.7%と増加している。その内容も、明治、大正期は電気が中心でその他には無電が登場している。昭和6―10には電気、無線の他に電波が出現、昭和21年以降は電気の割合が減少して電波が中心となっている。さらにメディア的なものとしでは、テレビや隠しマイク、ラジオ、録音テープ、電子頭脳、超音波など多数の科学技術装置が妄想のなかに取り入れられている。その中の隠しマイクは現在では盗聴器としてデジタル化されて極めて精巧な機能を付与されたものとして妄想の中に登場してくる。時には身体の中に埋め込まれていると主張する患者もいる。その他には、X線、放射能などがある。ところで、明治時代からの電気というのはそれ自体では物理的刺激を発するものであっても、電気メディアとはいいがたいと思われる。しかし、藤森が記載している症例をみると、電気をエレキと表していて、そのエレキが何らかのメディア的な要素を持つ物と認識していることがうかがわれる。

患者は明治33年ころから、「エレキをつうじて脳を悩まし、殺さんとする人あり」と言い始め、明治35年、警察に「苦しくて困るから、エレキの機械を取ってくれ」と嘆願することがあった。入院時にも「エレキのために身骨が傷む」「悪い奴がエレキをかけるので脳髄がなんだか聞き出されるような心地がするし、腹はブクブクし、心臓はドキドキして困る。また時に注射してやるという声が聞こえ、そのたびに臓腑が腑分けされるような心地になる」と述べている。

患者の述べる妄想は、何者かが、エレキをだす機械を身体に仕掛けて、患者の考えを聞き出そうとしたり、声を発して脅したり、身体に影響を与え、殺そうとたくらんでいるというもので、エレキが生のままではなく、機械によって発せられたメディア的な性格のものと認知されていることがわかる。

ところで、藤森の論文では触れられていないが、筆者は1970年から1990年代にかけてテレパシーによって、考えが伝わってしまうという妄想を語る患者に遭遇する機会が結構あった。しかし最近はテレパシーと述べる患者に出あうことはない。テレパシーは1882年にマイヤスーによって提案された概念で、超能力の一種とされ、科学的根拠の極めて乏しい神秘的な概念である。しかし、現在もマイクロ波による電波通信の一種とか、量子のもつれとの関連などが議論されている。またユングやフロイト、ジェームスなどが強い関心を示した概念であることも良く知られている。筆者は精神症状との関連でメディアという現象を捉えるためには、以上取り上げた狐の憑依やテレパシーのような神秘的現象にまでメディアの範疇を広げてみることが必要であると考える。通常のメディア論で取り上げられる主なものは、科学技術的成果の産物である近代的な電子(電気)メディアや新聞や書物などの印刷メディアであろう。私はこのような通常のメディア論の素材との区別のために、ここで取りあげた、狐やテレパシーのように、本来は想像的なもので、俗信や科学的装いによって一定程度、情報を伝達するメディア的性格を帯びたものとして登場していているものを、先に述べたイマージナルメディアのなかに一括しておきたいと思う。

「はじめに」でもふれたように、人間が最も重要な第一義的メディアである。自分以外のメディアは、他の人間も含めて、いわばメディアとしての自分に情報を提供し書き込んでいく装置である。そもそも、メディアとしての人間はコミュニケーションの多彩なチャンネル装置そのものである。つまり、視覚や聴覚、触覚などの感覚器はそれぞれの仕様で世界を分節化(情報化)し得られる情報の受容装置である。音声や表情、文字や絵を描く動作などを含めた人間のあらゆる行動は情報の発信装置である。そして感覚と行動を中継する中枢神経系は得られた情報の処理を行い情動や思考などを通じて新たな情報を創造しそれを行動へと接続する装置である。その創造の最中に妄想などの精神症状も作られてくると捉えることができるだろうというのがこの小論での中心的な主張である。

以上、明治以降から現在までの精神症状と主なメディアのかかわりを述べてきたが、ここで、少し電子(電気)メディアを中心にしてメディアの歴史に触れておきたい。

吉見俊哉著「声の資本主義」によると、1770年代からメスマーは動物磁気説をとなえ、怪しげな疑似科学的装置で治療に当たり、1780年代には、パリ市民の圧倒的な支持を受けていた。当時、メスマーに対する攻撃の急先鋒はベンジャミン・フランクリンであった。周知のように彼は雷が電気現象であることを発見し、避雷針の父とも呼ばれている。同時期にロンドンでは、ジェイムズ・グレアムが電気療法と称して、やはり怪しげな電気装置を備えた「健康の神殿」と呼ぶクリニックで治療に当たり大衆の支持を受けていた。なおグレアムはアメリカでフランクリンにあい、彼の影響を受けている。ところで、同じころ、江戸時代の日本では、平賀源内が西洋から渡ってきた壊れた摩擦起電機を改良し、エレキテルと呼んで、身体から火を取り病気を治す装置だとして治療行為をしている。吉見は著書の中でこの当時から長期にわたる磁気や電気に関する大衆の関心について次のように述べている。「十九世紀末にいたるまで、電気や磁気は、人間と自然を媒介し、病気を発生させたり、これを治癒させたりする力として人々の想像力を喚起し続けた。これほど長い期間、人々が電磁気現象のなかに見だしていった魔術的なイメージの連続性には驚かされる。われわれは、このような想像力を過去の時代の迷信として片づけてしまうべきではない。」

なお、ここで述べられている、メスマーの動物磁気は実際の物理現象としての磁気にもとづいて説明されていて一定の科学的事実として受け止めている人々もいたのだろうが、あくまでも想像的なものであるわけで、病気の治療のために出された概念であるが、イマジナールメディアとしての性格を帯びたものと捉えておきたい。アナログな電子(電気)メディアの技術はほぼ19世紀に発明させている。1825年にニエブスによって写真が発明され、1876年にベルが電話を、1877年にエジソンが蓄音機を、1895年にはリュミエール兄弟によって映画が発明された。こうした一連のアナログメディアは日本にも比較的速やかに伝えられた。

以下に、日本の電子(電気)メディアの歴史をごく簡潔に年代順にみておくことでこの項を終わりにしたいと思う。ここまで触れてきたように新たなメディアが市民の生活に浸透すると同時にそれは、妄想の対象にされてきた。たぶんこれからもそうであろう。

1856年 ペリー、電信機と蒸気機関車の模型を献上

1868年 明治維新、中外新聞

1870年 本木昌造、活版製作所

1872年 新橋―横浜間に鉄道開通

1876年 全国電信網完成

1886年 東京電燈

1903年 常設映画館

1904年 日露戦争、(日露戦争以降に蓄音機、活動写真が大衆化する)

1912年 大正元年

(1877年(明治10年)に導入されていた電話が一般化するのは大正以降である)

1825年 東京放送局

1926年 昭和元年、日本放送局(NHK)、テレビ実験

(ラジオ、テレビはこの昭和の時代に展開)

1953年 テレビ本放送開始

1989年 平成元年、NHK衛星放送

1995年 ウインドウズ95発売、(インターネット元年、パソコンの普及)1999年 NTTドコモ、iモード(スマートフォンの創成期)

(電話が、携帯電話となり、スマートフォンに進化した。電子モバイルの主役はパソコンからスマートフォンへ)

4)江戸時代のメディアと精神疾患(狐憑きと応声虫)

次に江戸時代における、メディアの変化と精神疾患を考えてみようと思う。ここでは先にもふれたが狐憑きの狐をもう一度取り上げてみる、さらに呉秀三が「磯邉偶渉」の中に記述している「応声虫」と呼ばれる幻聴を引き起こす「虫」の概念について取り上げてみたいと思う。「狐」に関しては先に述べたが、「虫」もまた「イマージナルメディア」と捉えることが可能であると考える。そのうえで、病の背後でメディア性が作用しているという認識を江戸時代にも当てはめてみようと思う。

その前に、印刷術に関して少し触れておきたい。江戸のメディアにとって大量印刷は極めて重要な役割を果たしていたと考えられる。本や浮世絵、黄表紙(バーチャルリアリティーを表現)や洒落本などの流通を支えたのは印刷術である。その印刷術の歴史を振りかえってメディアと精神の問題を見ておきたい。良く知られているようにグーテンブルク(1445年)によって活版印刷が発明され、16世紀には書物が印刷されて広く流布された。その結果、西洋の各国に母国語が成立し、各民族の情報が書き留められていく。また聖書がそれぞれの母国語で読まれるようになる事で、ルターの宗教革命の基盤となり同時に近代国家が成立する基盤ともなったと言われている。それはメディアの歴史で極めて重要な出来事であった。またマクルーハンの「グーテンベルクの銀河系」やウォルター・オングの「声の文化と文字の文化」で指摘されているように、活版印刷によってそれまでの音声を「聞く文化」は失われていき、文字を「見る文化」が強化されていった。聴覚から視覚優位の文化と言っても良いだろう。

マクルーハンは「グーテンベルクの銀河系」のなかで、活版印刷が17世紀にフロイト以前の無意識という新世界を創りあげたと述べている。つまり、印刷は17世紀の人々をその意識生活において、視覚性のみによって組み立てられる世界に没頭するように仕向けて、他の感覚をいわば難民化させてしまった。そのために人々は一方では夢の世界(無意識)に訴え、頼らなければならなかったというのである。マクルーハンは、さらにランスロット・コー・ホワイトの見解を引用する、ホワイトは印刷技術の極端な制約条件のなかに意識生活が閉じ込められてしまった結果、無意識が発見されたと述べているというのである。さらに、マクルーハンは唐突に文字の使用の必然的結果として統合失調症が出現したと言えるかもしれないという驚くべき主張をしている。またオングもその著者で、もう少し穏当に、人間の意識が進化するという事実を取り上げて、声の文化から文字の文化へそして文字の文化が印刷やエレクトロ二クスによる言語処理へと進化するにつれて、人間の意識の進化の特徴は、ますます個人の内面に分節化され、そこに細かく注意を向けるようになったと述べている。筆者がここでマクルーハンやオングの主張を取り上げたのは、その当否は別として、その主張が、メディアの進化を検討することで同時に精神のありようや精神の病にメディアが与える影響を検討することにもなるという一つの範例と考えたからである。

日本に活版印刷が初めて入ったのは、秀吉の朝鮮出兵の時でまず朝鮮活版が伝えられた。西洋の活版印刷は、天正の遣欧少年使節団に同行してきた、ポルトガル宣教師によって伝えられた。江戸期には多くの書物が出版され盛んに流通された。その結果、各地で知の共有がなされ独自の知的な営みも生まれた。また知的な情報の蓄積にも関心が向き、江戸期にはアーカイブズやライブラリーの仕組みが準備されていったと言われている。

書物に関してもう一点触れておきたいことがある。それは、「江戸の学びと思想家たち」、岩波新書、2021、という本のなかで、辻本雅史が書いていることである。辻本は学校が壮大な知の伝達メディアだという考えを提起し、江戸の思想をメディアに関連づけて検討している。そのうえで、江戸時代から明治にかけての学問の伝達(教育)のあり方に言及している。とくに書物の素読を中心とした音読の重要性を指摘し、それをテキストの身体化と評価している。江戸期において学問といえば儒学である。その学習の第一段階は6-7歳のころから初められる素読と呼ばれる音読であった。素読は、意味理解さえ要しない機械的暗唱を強いる学習である。なお寺子屋など手習塾では主に文字を書くことを中心に学んでいたが、師匠に漢学の素養があれば素読の手ほどきも受けることができたという。学問の手ほどきが音読ではなく、黙読中心で行われるようになったのは明治になってからだと辻本は述べている。つまり、声の文化から文字の文化への変化は我が国においては、明治になってより確固としたものになったといえそうである。

辻本はさらに、現在デジタルメディアの浸透によって,知の集積場としての大学の教育基盤が、足元から崩れつつあることを憂慮して、江戸時代とはもちろん同じものとしてではない、あらたな知の身体性が復権することの必要性を説いている。

少し回り道をしてしまったが、江戸時代の「狐」と「虫」に関しての話題に戻ることにしたい。明治から昭和にかけては、藤森の論文を参照させてもらったが、江戸の狐憑きに関しては、昼田源四郎著「疫病と狐憑き 近代庶民の医療事情」を参照させてもらおうと思う。昼田は元禄十六年(1703)から慶応三年(1867)にかけて計142冊が現存していて、資料的価値が極めて高いと評価され、民衆史の宝庫ともいえる、奥州守山領の「御用留帳」を読み解いて、当時の人々がどのような医療状況の中で暮らしていたのかを検討し、そこから浮かび上がってくる、病と人びととのかかわりあいにスポットをあてる。

昼田によると、「御用留帳」には狂気の事例が計五十九例記載されている。事例中に用いられている用語の種類と出現回数は、乱心29、狐付10、乱気8、狂気4、物付1、心乱1、気乱1、肝症1、血症1、てんかん1、酒狂14、大酒2、乱酒1、酒乱1であった。ここで用いられていた用語を分析して、昼田は三種類の構成要素に分けて検討する。すなわち、用語には、何が(心、気)、何によって(酒、狐、物)、どうなっているのか(乱、狂、付)を示す構成要素が認められる。その要素が組み合わさって当時の狂気に対する認識が成立しているとみることができるというのである。ここでは、何によって病が起こされるかという認識の中に酒、狐、物が挙げられていることに注目したい。酒は別にしておきたいが、狐や物は憑依の対象である。繰り返しになるが、憑依の対象はメディアとしての要素を持つとここでは捉えておきたい。昼田の引用している宮本忠雄(「現代の異常と正常」)によると、「狂気とは人間のからだに寄生している魂が抜けだし、そのかわりに外部からなんらかの無形のもの(神、霊、魔、疫病神、病魔、怨霊、死霊、生霊、さらには狐、犬、猫、狼、狸など)がはいりこんでからだを支配することだと考えた。したがって、狂気とは憑依の状態を気違いとは魂の交代を意味する言葉だ」という。ところで、一例のみだが物付きがみられた。物付の物に関して昼田は、小田普が「日本文化史における狂気の概念と実体」の中で述べている説明をとりあげる。つまり、物付の(もの)は邪気妖怪の(もの)であり、怨霊・生霊・死霊の出現形態である物の怪の(もの)であろう。「源氏物語」などに出てくるように、こうした(もの)が祟り取り付くことで精神や身体の病を生じると考えられていた時期がある。「ものつき」や「ものぐるい」は中世の言葉で、「乱心」や「気違い」は近世の言葉である。中世における「ものぐるい」という狂気の認識はもっぱら超自然的他者との関連においてなされ、いっぽう近世における「気違い」としての狂気の認識は個別的対人関係において生じるもので、この国なりの一種の人間主義の登場がこの用語の変遷の背後にあるかもしれない。また、「物付」から「狐付」へと変遷してきたとみられることも象徴的である。憑依の主体が鬼神論的なおどろおどろしいものから、より身近で、零落した、即物的なニュアンスの強い「狐」へと世俗化しているのである。そこに近世における信仰そのものの「世俗化、現生化」の反映を見て取ることができると小田は指摘する。昼田も狂気を表わす用語のこうした変遷に日本近世の現実主義、合理主義への志向が現れているのではないかとしている。

ところで、狐憑きをはじめとする憑き物に対して、それは俗信であるとして、医学的な病ではないと鋭く批判する論者は江戸時代から存在していた。本間玄調は「内科秘録」(1864年刊)で狐が憑くことはないと述べている。また陶山尚迪は「人狐弁惑談」で憑依現象を否定する論陣を張っている。憑依現象を批判的に捉える認識は重要だし、最もだと筆者は思う。しかし、一方で日本の狂気の歴史を考えてみると長期間にわたって憑依という認識が重要な意味を持ってきたことも厳然たる事実である。

次に「応声虫」に関して触れてみたい。先に述べたように、呉秀三が「磯邉偶渉」の中で、「応声虫」とは幻声が人の体内から聞こえる病疾で、中国の隋の時代に巣氏による「病源候論」の中で触れられていると指摘している。近年では2012年に出された「腹の虫の研究 日本の心身観をさぐる」(長谷部雅雄他著)という興味深い研究書で「応声虫」に関する論説がなされている。ここでは以下この研究書に沿いながら考えてみたい。

我が国において「応声虫」が医学書や随筆や読本で実際に存在する病として記載されるのは江戸時代になってからである。腹中の虫が病者の言葉をそのまま繰り返したり、病人に語りかけてきたり、言い合いになったりするという、それは確かに現在でも見られる幻聴の一種であるとみてよいだろう。ただし、現在の幻聴では、話をしてくるのは、虫ではなくほとんど人間の声であることは言うまでもない。「腹の虫の研究」によると、医学書の多くでは、中国の医書から引用して記載があるのみで、事例を具体的に記載してあるのは、驚くほど少ないという。その中で「応声虫」と似ていると記載してあるのが、江戸期唯一の精神医学専門書として知られている、土田献の「癲癇狂経験編」(1819年)である。「病人は、自ら『胸中に物有りて声を為す』と述べており、あたかも『応声虫』の如きであったが、私は『気疾』だと考える」と土田は記している。「応声虫」は極めて稀な奇病であるが、土田は少なくとも存在することを前提として記載している。なお土田より60年以上前の1755年に、安藤昌益が京都で「自然真営道」を出版している。その中で安藤は、虫の声ではなく現代のように人の声が聞こえてきて、それに応答するように独語をしている症例を「重魂病」として報告している。「是レ独語スルコト、全ク二人シテ問答スルガ如シ。是レ己レ失リ、他ノ恨ミヲ得テ、深ク之レヲ恐レ、屈極シ、神ヲ奪ワルル人相ナリ。」安藤の面目躍如の報告と筆者は思う。当時一般に認識されていたように、狐や腹の虫ではなく人の声に直接幻聴の主体を認める症例を記載できたのは、安藤がすぐれた観察者であったからではあるまいか。

「腹の虫の研究」では「応声虫」を憑依や多重人格との関連について議論しているが、ここではその点は深入りせずに、「虫」を病因とみなす認識についての考察に注目したいと思う。日本の医学は外国の医学の紹介をまずおこなったうえで、実際の診療にそれを応用し、日本的に改良していくという流れをずっとたどってきているとみても良いだろう。「虫」の概念もそれに当てはまる。我が国で「虫」という病の事例が初めて記録されたのは、服部敏良によると、1418年の中原康富による「康富記」の中である。医学領域では16世紀半ば前後からで、日本的な「虫病」が生まれた。「熱虫」、「寒虫」、「冷虫」、「胸虫」といった和製の「虫病」が登場している。「胸虫」は江戸前期を過ぎると言われなくなるが、それは「積(しゃく)」へと吸収されていったと思われると「腹の虫の研究」では述べられている。「積虫」という言葉もあるという。「虫」は腹のみでなく胸にもその居場所があり、そこは、中国医学で言う五臓の存在する場所でもある。五臓思想は中国医学の心身一元論を支える重要な思想で、五臓にある「虫」は江戸期には極めて多種類の身体症状や精神症状を起こすものと捉えられていた。たとえば、「疳の虫」で知られる「疳虫」ないし「疳症」もそうである。それは小児のありふれた病であるが死亡することもあり、親にとっては極めて重要な病であった。腹の虫と同様に疳の虫が今でも一般用語として残っているのは、その病への関心度の高さを後世にも伝えていると言えよう。ところで、当時は小児の時に「疳虫」が治っていなかったら、大人になって「労虫」あるいは「労症」と呼ばれる疾患に変遷すると考えられていた、この疾患は多彩な身体症状に気鬱を伴うものと認識されていた。「労症」の認識は明治に入って「労咳(肺結核)」の中に引き継がれているが、それは肺結核よりははるかに広がりの大きい病であった。「虫」の病の個別な事情はこれ以上踏み込む余裕はないので、少し長くなるが、「腹の虫の研究」の中で病因としての「虫」に関して「まとめ」として書かれている部分を引用させてもらう。

「虫」を病因と見なす考え、すなわち「虫因」性という観点は、医学の歴 史上、重要な意義を持っている。平安時代に代表されるように、人が病 に陥るのは、「死霊」、「悪霊」などの「物気(もののけ)」が病人に 「憑依」するためであるという、いわば「霊因」観が支配的であった。病 が「霊因」によるとされる限り、その治療は医師によってではなく、宗 教者によって、「調伏」儀礼として行われたのである。これに対して、 「虫」による病と見なすのであれば、「虫」という明瞭な病因と、「駆 虫」薬投与というはっきりした治療法を示すことができる。つまり、医学 の領域に堂々と引き込むことが可能となる。近世の医家たちは、「狐憑 き」をはじめとする「憑依」現象を強く否定し、「虫」病という診断を下 すことに積極的であった。すなわち、「虫因」という「病因」観は、古 く からの「霊因」という見方から「心因」ないし「脳因」という近現代 の「病因」観へと変遷していく過程で現れた特異な考えであり、それは 当時の人間観や世界観からすれば十分な「合理性」を持っていた。

「虫」はしばしば奇病を発症させると考えられ、その奇病を起こす「虫」 は、この世のものとは思われないような姿形をした「奇虫」ないし「異 虫」であると信じられた。当時の医書には、こうした「異虫」を「実 見」したという記述や画図が多く載っている。なかには顕微鏡で「異 虫」を観察したとして、その図まで掲げている医書まで登場している。

以上のまとめでは病因をめぐる見方の推移が明瞭にされている。同時に「虫」の姿形に関する認識が示されているが、筆者はその点に注目したいと思う。「虫」は実際には存在しない姿形をした「異虫」なのである。おそらく当時は回虫の存在などで、虫が病の原因となるという認識は共有されていただろう。だから「応声虫」をはじめとした奇病や様々な疾患の原因としての「虫」の存在は比較的受けいれやすいいものであったと思われる。その際にまったくの「異虫」としての虫の存在を想定することは必ずしも奇妙なことではなかったのだろう。特に「応声虫」のような奇妙な虫がこの世のものではない想像的な「虫」であるほうがむしろ納得しやすかったかもしれない。筆者はその点にも注目して江戸時代の「虫」をイマジナールメディアと考えてみた。

付記

虫(ワーム)と同様に病の原因をなす、ウィルスと細菌もメディアとみな

して論じられることがある。現在のコロナ禍をメディアという視点で検討

してみることは意義深いのではないかと著者は考える。

またここでは、メディア的性格を持ってコンピューターに攻撃をしかける

実体に、コンピューターウイルス、コンピューターワーム(虫)という命

名がなされていることを想起しておきたい。

以上のように、狐や霊やあるいは奇虫が人間的な色彩を帯びながら、病を引き起こす一種のメディエータとして、病の原因をなすと同時に、病に独特の意味を付与していると見なすのが江戸時代の精神の病をめぐる認識であったといえよう。もちろん、それは結果的に科学的な認識の手前にとどまるものではある。しかし、一般庶民が病の不思議さに接したときにその原因に関心を持つのは自然であるし、医学者もまた科学的に原因を検索し病の成り立ちを考察しようとするのは自然である。江戸時代の病にたいする認識の方向性は健全である。その認識の結果が、科学的でないといって我々は笑うことはできない。科学的に精神の病を理解することがいかに困難かはDSM分類がリードする、現代の体系が如実に示している。そこでは、科学的な原因の理解は棚上げされたままで、充分に言及されなくなって久しい。

5)おわりに

メディアの発達と精神の病との交わりに関して、現在から江戸時代まで逆行する形で辿ってみた。論を進めるに当たっては特に、藤森英之著「精神分裂病における妄想主題の時代的変遷について」と昼田源四郎著「疫病と狐憑き 近代庶民の医療事情」、そして長谷部雅雄他著「腹の虫の研究 日本の心身観をさぐる」に大きく依拠させていただいた。あらためてそれぞれの著者たちに感謝したい。なおどの著書のなかでも直接メディアに関しては触れられてはいない。それぞれの著書の中で述べられている幻覚や妄想などの精神症状をメディアと関連づけて論じたのはまったく筆者の独断でその点に関するすべての責任は著者にあることを改めて明記しておきたい。精神症状はもともとイマージナルな、あるいはバーチャルな性格を持ったものであり、さらにメディア的な性格のうえに生じてくるものではないかと筆者は考えた。そしてイマジナールメディアという概念を導入し、精神の症状論とメディア論との接続の可能性を論じてみた。またメディアの発達と精神の病に関する認識の変遷に関してもふれてみたが、今後なお検討が必要な問題であろうと思う。試論とはいえ筆者の独断や思い込みの強い論考になってしまった、ご批判を頂けたら幸いである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?