エモ消費

釜ヶ岬、陥落す。____

隣町が陥落したという知らせを受けて「アキンボ」と仲間から呼ばれる男は、深々とため息をついた。

アキンボもまた現代のノマド・路上生活者の一人だった。彼は根っからの風来坊で、小市民的マイホーム主義に興味はなかった。むしろ嫌悪していた。家庭嫌悪症ともいうべきでさえあった。万一、自身が結婚や出産などをしようものなら、妻を名乗るヒステリックな女に自分の財布を握られ、性行為の結果として出来た子供の成長を見守ることだけを楽しみに生きることになってしまう。そんなのはつまらない人生だ、まっぴらごめんだと思っていた。親を安心させたところで何になるというのだろう。次男坊として生まれた自分に、「家」などという旧時代的な負の遺産の継承ごっこに参画する理由は全くない。彼は家を持つことにも家庭を持つことにも否定的だった。彼が路上生活者として生活しているのは、「家」というくだらない制度を拒否することの表現でもあった。むろん仲間がみんな望んで路上生活を送っているわけではない。だがこうした身軽な生活も悪くはないと思っていた。しかしアキンボのささやかな日常は、公権力によって少しずつ脅かされていった。

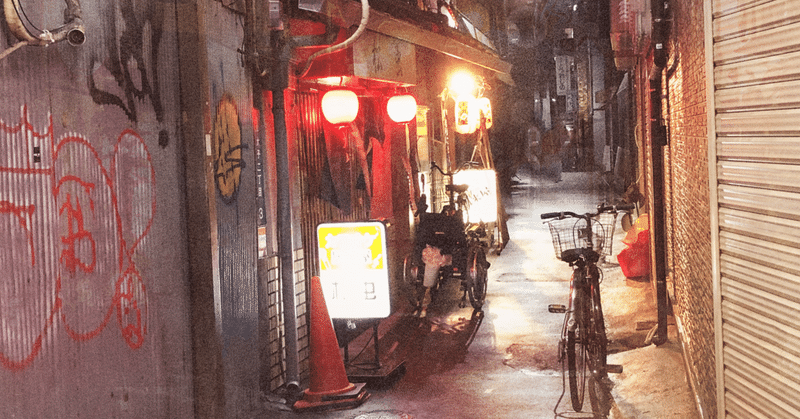

ここ数年日本では、「社会的弱者の保護」や「環境整備開発」といった耳触りのいい名目の下に、スラム街や風俗街の観光地化と路上生活者の排除が半ば強引とも言える形で進められていた。数年後開かれるという噂のある、小阪万博に合わせ、外国人観光客の来日を見越してのことである。治安が悪い、青少年に悪影響とされる場所から順に、「浄化」が進められた。

すでにトー際も、小久保公園も、鷲谷も、落田新地もすでに陥落した。売掛金を稼ぐために春を売る少女も、大量の空き缶を自転車の荷台にくくりつけた路上生活者も、客引きの青年も、公権力の暴力を前にはなすすべがなかった。大人しく生活の場を明け渡し、公僕との手続きをすませ、その場から立ち去るしかなかった。

ノマドは、定住を、束の間の休憩をも許されなかった。街に設置されたベンチは、横になって眠ることができないよう、80cm程度に肘掛けで仕切られ、また座面も湾曲していた。その場に少しでも止まる気配を見せたが最後、ノマドロジーを理解しようともしない定住民族や、定住民族が税金で買った公僕どもに、追い払われるのが常だった。そうして今夜もまた行くあてのないホームレスや不良青少年は、公園で、ネットカフェで、パパと過ごすホテルで、各々不安な夜をすごすのだった。

過剰なまでに路上生活者の生活の場を破壊せんとする浄化運動に対し、ついに全国でレジスタンスが結成された。アキンボはそのえいりん地区代表だったのである。

もちろん、ゆる子もぴろふみも路上生活者の抵抗を黙っては見ておかない。レジスタンスどもを叩きのめし、この浄化運動をさらに推し進めるべく投入された兵器が、SNSで活躍するインフルエンサーだった。彼らは写真やポエムを用いて「雑多な貧民街に降り立ったアナーキーな美大崩れのアテクシ」を創出した。彼・彼女らは一眼レフカメラ、もしくはチェキ、あるいは写るンですを構え、路上生活者たちのプライベートを侵略して回った。敵の承認欲求は一時的に完全に満たされた。そうして路上生活者の抵抗も虚しく、インフルエンサー志願者と自称道徳的アンチの両方を産み落とした。

こうして日本各地のスラム街や廃墟等が「エモ」スポットとして取り上げられるようになると、その投稿に吸い寄せられたマスメディア・外国人観光客が聖地巡礼と言わんばかりに各地を訪問するのである。観光産業がGDPの7割を占めている状況下、日本に金を落としてくれる外国人観光客様に不快な思いをさせてはならぬと、各企業と地方公共団体は手を取り合って浄化運動を進めた。さらにとどまるところをしらぬ驚異的な円安は、諸外国の有象無象の観光客を呼び寄せることに成功した。たしかに日本を訪れる観光客は飛躍的に増加したのだが、中には招かれざる客も含まれていた。「処女膜のジャックザリッパー」を自称するある男は新宿区の路地裏等で少なくとも5人の少女を強姦したという。また、迷惑系youtuber、マタ旅女子なども、己のマスターベーションを遂げんと大挙して訪れた。蝗軍の如し。今や錦の御旗は外国人観光客とインフルエンサーの手中に落ちていた。

業を煮やした路上生活者たちは、自称良識派や自称道徳家を巻き込んでこの「浄化運動」に対しかつ見込みのない戦を巻き起こしたのだった。しかし国家予算をバックボーンとした公権力の巨大な力を前に旗色は一向に振るわず、トー際支所、小久保公園支所、鷲谷支所、そして落田新地支所、釜ヶ岬支所など名だたる支所が陥落した。

「ですからね、いくら家を持たないことが気軽だと言っても、公園のトイレや個室ビデオ店やネットカフェじゃ、安心してオナニーの一つもできないでしょう。自分の家があるって、いいもんですよ。ですからね、君らも早くどこか住める場所を見つけましょう。虚無主義や冷笑は流行りませんよ。ましてやさささ殺人なんて。ね。私も妻子が家で待っているんです。早く解放してくださいよ。冷えたビールで一杯やって、適当なテレビ番組でも観て。それが幸せってもんです。だからこんなバカなことに私を巻き込むのは」

そう諭されることもあった。しかし現にこのケースワーカーも、妻や子供の目を気にしてか、自室では自慰行為には及ぶことができず、性風俗店や個室ビデオ店で情けなく白濁液をティッシュペーパーに吐き出すのだった。射精一つ満足にできなくて何のための一件家だろうか。

アキンボに、この人質を、自身も世話になったケースワーカーを哀れに思う気持ちがなかったわけではない。しかし、どうせこのテントはまもなく放棄されるのだ。人質なんて今や足手纏いでしかない。アキンボは刃のこぼれた十徳ナイフを人質の首にそっとあて、力を込めた。ケースワーカーは、結束バンドで拘束された手足をばたつかせ、湯気の立つ尿によってズボンに大海を描いていた。しかしそれも束の間の足掻きだった。ケースワーカーの肉体は、筋肉の弛緩からか、脱糞を始めていた。アキンボは死臭のダンボールハウスを抜け出し、四角公園の方へと急いだ。

四角公園では数人の路上生活仲間がアウトレット酒を片手に駄弁っていた。アキンボは、二人の会話に聞き入った。人は何度殺しても慣れるものではなかった。お前は4人を手にかけた殺人者だと自分を責め罵る自分の声を、聞いていたくなかったのである。

「せやろ、儂は山の中の寂れた寺が外国人観光客に人気とかいうアホな番組見てずっときな臭いと思いよってん。」

「そんなもん、何がええねん。どこでもあるやろ。」

「なんや寂れとるのがええらしいんや。最近は観光地然とした観光地しかあらへんさかい。京都なんかあかんわ。外人も外人やからいうて媚び売られるの、飽きてるねんて。それにな有名な観光地はどこいっても外人おるからな、外人も旅行来た気がせえへんねんて。」

「贅沢な悩みやなぁ。」

「ほんでな、あいつら侵略好きやろ。大航海やフロンティアや占領軍やいうて、人の領地踏み散らかしていくやろ。処女地っちゅうか、他に外人おらん場所を好みおるでな。偉そうに。処女厨なんや。最近ではアジア人も黒人も白人の真似しくさってな。観光地らしい観光地あらかた潰いたから、いよいよ儂らのとこも荒らしたろっちゅーわけや。」

インフルエンサーと観光客は、この南成でも実際によく見かけるようになった。かつては自分たちと同じ淀んだ目の路上生活者がひしめいていたはずだ。彼らはどこに行ったのだろう?

「日本人も日本人で、男も女も、奴隷根性言うか、植民地根性言うか染み付いとるやろ。御涙頂戴やら被害者ヅラやら、そないなん好っきゃろ。白人にタダ同然で女寝取られるとこ見せつけられて、それで千摺りこくのが一番ええいうダボもおるからな。」

「そら外人も日本人も、おんなじ抱くならズベ公より処女のんがええわな。」

「ズベ公強姦してもな、慣れとるさかい、またかいな言うて儂らのこと馬鹿にしよるやろ。なんや男言うのはしょーもないわ、可哀想な人や言うてな、憐れんどるんや。くそ、馬鹿にしくさって。儂優しされると腹立つねん。ズベ公ごときが何偉そうにしとんねん言うてな、鼻2、3発殴ったるねん。そしたら従順になりよるわ。」

「そいや、最近女マワしてへんなぁ」

「その点処女はええで。怖い目見たことないスマしたお嬢ちゃんが、おっさんにマワされて、ひいひい言いよるんやからな。そんで赤ん坊孕まされる思てな、中に出さんといていうて必死こいて頼んできよんねん。可愛いもんやで。ほんで処女膜破いた血とザーメンをちんぽでかき混ぜてな、紅白饅頭にすんねん。」

「あかん、硬とぉなってきた。」

一人の男が股間をさすりながら公衆トイレへと向かった。ジェンダーレス・バリアフリートイレが都市部を中心に設置され、もはや無料のラブホテル、強姦所あるいはハプニングバーと化していた。ここで手軽に女、あるいは男を「狩る」のだった。案内板には、外国人観光客を誘導するためのアルファベットと、簡体字もしくは繁体字、ハングルが、本来の日本語表記よりも数倍大きく印字されていた。

かつて、えいりんは日本有数の貧者の吹き溜まりであり、無法者をも受け入れる包容力の高さを保っていた。ホームレスのサンクチュアリとしての一面があった。しかし今ではそんな「古き良き日本」などどこにも存在しないのだ。砂粒が舞うアウトレット酒は苦かった。アキンボは五十円の酒をくっと飲み干した。

「ねね、お兄さん」

高架下を歩くアキンボに声をかけてきたのは、黒髪で地雷系ファッションに身を包んだ女性グループの一人だった。小動物を思わせると同時にどこかアンニュイな様子は、「あのちゃん」を思わせる。間違いない。インフルエンサーである。彼奴等は何故か、「路上生活者は若い女性との交流が乏しく、自分が声をかけることによって邪険にされる筋合いはない」と思い上がっているのだ。どうせ美大落ち私立文系中退予定の彼女らは、「被写体」「カメラマン」などを自称しエモ消費を楽しむのだ。

「ウチらぁ、今日えいりんで泊まりたいんだけど、どっかいいお店知らないですか〜?」

「ちょーエモい、ばりえぐいて」

「エモモモモ」

「ばりエモいて」

「エモモもモモもモモのうち」

「ちょ、何?!えぐいてえぐいて」

インフルエンサー仲間が囀る。

「儂らの生活は見せ物ちゃうぞ」アキンボは我慢の限界だった。

「そないいうならドヤ街で一番安上がりの宿へ泊まらしたる」

「墓や」

アキンボが投げつけたのは手製の手榴弾だった。ライターを改造したお粗末なものではあった。もちろん即座に死を与えることは不可能だったが、インフルエンサーを驚かせるだけの小規模な爆発を起こすことには成功した。厚底のショートブーツを履いたインフルエンサーが転び、吐瀉物の沼に顔を突っ込んだ。火は、側道のテントに引火した。逃げ惑うインフルエンサーが、外国人観光客が、えいりん地区が炎に包まれた。焼けるドヤ街を眺めながらアキンボは、火を清浄のシンボルと捉えるなんちゃら教のことを頭の片隅で考えていた。かくして大阪春の陣の火蓋が切られた。路上生活者と、インフルエンサー・外国人観光客連合軍の戦いは日本中を、そして世界中を戦火で包んだ。かつて四角公園から見ることができた自由の女神像ももうない。人類が滅亡した今となっては、かつてこの地に戦があり、多くの血が流れたことを知るものは、月野リゾートのOMO8ホテルの廃墟だけである。

(終)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?