とあるライダー好きのシン仮面ライダー感想・解説【ネタバレ注意】

仮面ライダーとは

「仮面ライダー本郷猛は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界制覇を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のために、ショッカーと戦うのだ。」

聞いたこともおありかもしれないが、仮面ライダーの冒頭はこんなナレーションで始まる。悪の組織に肉体を改造されても、人の心を失わず、人間の自由のために戦う。人ならざる悪の力を持ってしまったことで、もはや人ではいられず、たった一人で戦うヒーローの陰惨な孤独が、仮面ライダーの魅力ある特徴のひとつだ。主役の藤岡弘氏のバイク事故により、仮面ライダー2号・一文字隼人が登場。この時から変身ポーズが誕生し、一文字の快活な性格と明るくなった作風も相まって、仮面ライダーは大ブームになったといわれる。

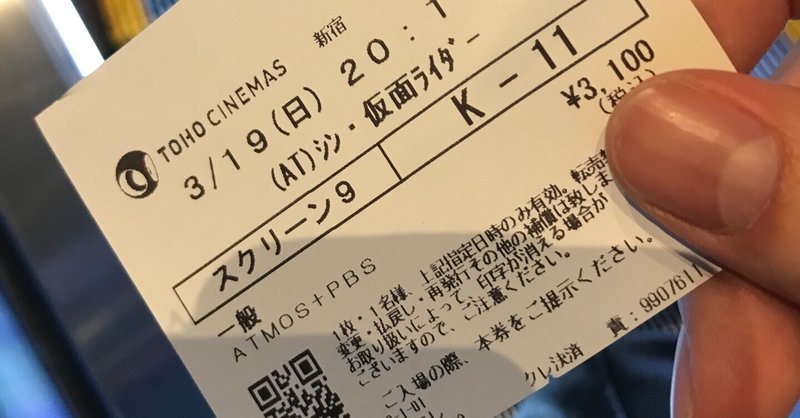

1971年に始まり、見たことがなくとも知らぬ人はない国民的なヒーロー・仮面ライダーが、その50周年の記念として、エヴァンゲリオンやシン・ゴジラなどで知られる庵野秀明氏によりリバイバルされる。そんなオタクならよだれダラダラになる告知がなされたのは、2021年の4月のことだった。よだれどころか鼻水でぐしゃぐしゃになりながらこの2年を楽しみに過ごしてきたオタクの1人に私がおり、ようやく先日「シン仮面ライダー」を鑑賞することができたのである。明けないコロナ禍の中、心から楽しみにできた一筋の希望。読者諸兄にも、気持ちはわからないでもないであろう。それゆえ、鑑賞後に抱いた気持ちも一筋縄にはいかない。

そこでお読みいただいている方には恐縮だが、しばし、あるオタクの脳内に怒っている爆発的な熱量にお付き合いいただきたい。

この記事はこれから、シン仮面ライダーに関するネタバレに対し、1ミリの配慮も行わない。よって、これから鑑賞を楽しみにしている方々には、どうかシン仮面ライダーをご覧いただいて、感想をここに持ち寄ってほしい。仮面ライダーのオタクでもオタクでなくても、知っていても知らなくても、小さい時に少しだけ見たことがあるだけでも、接点はどんな形でも構わない。なんてったって「閃光のハサウェイ」からガンダムを見始める人がいる時代である。触れるのに遅すぎるということはないのだ。

(※ついでにクウガやスパイダーマンやエヴァのネタバレもある、重ねてごめんなさい。)

本題。

シン仮面ライダーの(筆者の)感想は、シン仮面ライダーに対してどのような視点を持ち込むかによって分かれる。この記事では大きく3つに分けて展開したい。

①庵野秀明のシン・シリーズにおける『シン仮面ライダー』

②仮面ライダー史における『シン仮面ライダー』

③ひとつの映画としての『シン仮面ライダー』

映画としての評価を最後に置くのは、『シン仮面ライダー』の性質によるところが大きい。やはり、50年も前の作品をリバイバルするものであるから、予備知識ゼロで観た人と筆者とでは、当然感想の熱量も異なる。そこで読者諸兄には、①②を通じて筆者なりのシン仮面ライダーの位置付けをご覧いただき、改めてある作品としてのシン仮面ライダーを語っていきたいのである。

①庵野秀明のシンシリーズにおける『シン仮面ライダー』

シンシリーズは、2016年に公開された『シン・ゴジラ』以降、『シン・エヴァンゲリオン』「シン・ウルトラマン』『シン仮面ライダー』と、庵野秀明氏がその製作に大きく関わった作品群のことである。世界的に知られるゴジラはもちろん、国民的なヒーローであるウルトラマンや仮面ライダーと肩を並べることによって、未だオタク的な評価の中に押しとどめられていたエヴァンゲリオンや庵野秀明氏の社会的評価もまた再ブランディングされたように感ぜられる。

(※余談だが、あと一つ国民的なヒーローとして知られる「なんとか戦隊なんとかレンジャー」の側からは「シン」をかなり意識した形で「『テン』ゴーカイジャー」が公開されている。)

シン仮面ライダーは実写作品として、『シン・ゴジラ』以来となる庵野秀明監督作品であり、筆者の高いライダー欲もあって、期待度の大きな作品であった。庵野秀明の実写作品としては『ラブ&ポップ』があるが、シン仮面ライダーに関してはむしろ、『実写版キューティーハニー』との類似性が既に岡田斗司夫氏らをはじめ、各所で指摘されている。

ところで、幾度かのリブートが行われてきたヒーローに「スパイダーマン」がある。スパイダーマンは身近な隣人に寄り添い、ひとりの青年としてMJの愛称を持つ女性に恋をする。スパイダーマンとしての自分と、青年・ピーターパーカーとしての自分。その中で人生をどう過ごすべきか、そして力を持つ者は震わざるを得ない暴力を振るうべきか葛藤する。こうした大筋は、身近なヒーローであるライダーの孤独と、暴力の是非と力を持つ者の責任という点で仮面ライダーと類似性が高く、筆者が贔屓にしているヒーローである。

2021年公開の「スパイダーマン ノーウェイホーム」を私は、3つの観点で評価している

・トビーマグワイア、アンドリューガーフィールドとトムホランドの「スパイダーマン」を救済する物語

・トムホランドスパイダーマン3部作の完結編としての物語

・アベンジャーズシリーズにおけるアイアンマンの後継者としてのピーターパーカーの物語

そのどれもがこれ以上ないバランスで練り込まれ成立した1本であった。そしてそれは、マーベルスタジオとソニーピクチャーズ、スタッフの全てがスパイダーマンの終焉を祝福するために作ってきたものだ。

一方、シン仮面ライダーの在り方は随分と異なる。シン・シリーズとは一言で言えば、「観客のみならず製作陣でさえも、庵野ナイズを期待した作品群」といえる。ゴジラにしてもウルトラマンにしても仮面ライダーにしても、ネット上での評価は常に「庵野秀明」というクリエイターのエッセンスがどう表出するかに向けられてきた。製作陣もまたクリエイター「庵野秀明」に大きな期待を寄せていたことは、プロデューサーである白倉伸一郎氏の言葉からも明らかである。

「仮面ライダー」シリーズ全体の方向性を考えあぐねていた時期で、しかるべきクリエイターの方に別の視点からお願いできると新しい作品もできるし、自分たちにとっても刺激になると考えていました。「庵野秀明」はお願いしたいクリエイターのトップに燦然と輝いていましたが、同時に「無理だな」とも考えていた。

こうした白倉伸一郎氏の言葉の背景には、1971年から続いた数々の仮面ライダーの初期企画書に躍る次のような文言が、氏の脳裏に焼き付いていたことがある。

「白倉さんが東映に入社した頃(筆者注:1990年)、オフィスには企画書棚があり、『仮面ライダーX(筆者注:4作目の仮面ライダー)』以降の企画書が並んでいたという。(中略)あれだけ違ったライダーがつくられているのに、どの企画書にも『原点回帰』と書いてある(笑)。じゃあ制作者の考える「『原点』とはなんだろう?視聴者の思い描く仮面ライダー像だって人によってぜんぜん違います。作り手は、曖昧模糊とした魅力を理解するためにメスを入れていかないといけないんです(後略)

ライダー好きには知られた東映プロデューサー白倉伸一郎氏は、何度も命脈を絶たれかけた仮面ライダーの歴史の中で、その度に仮面ライダーの存続に血道をあげてきた人物である。ただし発想ありきなところもあり、白倉氏の采配は常にファンの中で賛否両論を巻き起こしてきたが、白倉氏なくして、仮面ライダーはこの50周年を迎えることはなかったのもまた事実。その白倉氏がクリエイター「庵野秀明」に期待したのは、クリエイター「庵野秀明」のレンズごしに見える「仮面ライダー」の「原点」であったのだろう。これを読んでくれている読者諸兄にとって、そのような作り手の事情は些末なことで、「庵野視点の仮面ライダーだなんてことは知ってるよ!」という声も聞かれるかもしれない。だが、この小さな理解に自覚的になることは、意外にも日本のメディア史にとっては重要な気づきということもあるかもしれないのだ。

では、その期待を一身に背負った庵野秀明は、「シン仮面ライダー」とどう対峙しようとしたのか。そのためには、近年の庵野秀明氏が、どのように作品と向き合ってきたのかを知ると、理解しやすい。

庵野秀明氏は「自分は作品の奴隷」だと語る。

そして、自分個人は、監督は作品に隷属する奴隷の一人だと思っています。

自分個人がやりたい事ではなく、作品が面白くなる方が重要だと思っています。

自分のやりたい事よりも、作品の面白さを優先したい、その欲求は作品という大きな装置の中に自分を据えるようなもので、当たり前のようでもあり、しかし矛盾のようにも思われる。監督として撮りたいものへのエゴを捨て去って、ただ機械的なまでの客観的な面白さを追求する、と言っているようにさえ聞こえる。

庵野秀明氏のこの発言の意図をどう汲み取れるべきであろうか。

ヒントをくれるのは、「シンエヴァンゲリオン」の公開に併せて放送された、NHKのプロフェッショナルに密着取材を受けていた時期の言葉だ。このドキュメンタリーで庵野氏は、樋口真嗣氏や山下いくと氏といった戦友クリエイターたちのアイデアをちぎっては投げ、ちぎっては投げ、会議は躍るされど進まずといった姿を晒している。庵野氏に言わせれば、「自分の脳内に思い浮かぶもの」は面白くなく、想像の枠の外側にあるものを「面白いもの」なのであろう。外側を探して生活のほとんど全てを作品に捧げる庵野氏の姿は、たしかにさながら作品の奴隷のように映る。(NHK『さようなら全てのエヴァンゲリオン〜庵野秀明の1214日〜』(2021年)

おそらく、だからクリエイター「庵野秀明」は実写による製作を好むのだ。人の動きは予測不能で、その場その場の空気感や、想定していなかった仕草や絵コンテにない空気感が生み出されていく。まさに「庵野秀明の外側」がそこに広がるのだ。『シン仮面ライダー』のパンフレットを見れば、いくつかの「偶然=庵野秀明の外側」が、作品へと逆輸入されていったことがわかる。iPhoneを多用した撮影技法も、予想していなかったアングルを模索する方法論のひとつだ。

こうして見てくると、周囲は作品に対し「庵野秀明」を要求し、当の庵野自身は作品から「庵野秀明」を排除したがっている、とさえ見てしまうが、この理解は適切ではない。庵野秀明氏が監督のメガホンをとる限り、その膨大なアイデアや素材の中から、選び出し、紡ぎ、織りなすのはやはりクリエイター「庵野秀明」なのであり、そこに観客は「庵野秀明」イズムを看てとってきたということは否定できないのである。

では、シンシリーズを楽しむという観点を、仮に「庵野ナイズされた諸作品群」とするなら、庵野秀明氏がシン仮面ライダーで成し遂げたかったものとはなんなのか。パンフレットには次のようにある。

(前略)自分を支えた最大のモチベーションは「僕の考えた仮面ライダーをつくりたい」ではなく「仮面ライダーという作品に恩返しをしたい」でした。自分に出来る恩返しは、ATAC(※後述)等での過去作の資料保存と啓蒙活動に加えて、「新作」を作ることでオリジナル作品を自作で越えるのではなくオリジナルの魅力を社会に拡げ、オリジナルの面白さを世間に再認識して貰うことでした。

※

庵野氏がここで言っていることの重要性は、おそらく「シン仮面ライダー」を1本の映画としてのみ評価しようとしている人にとっては重要性が理解し難いように思われる。日本で培われた挑戦的特撮技術が成長した昭和期のヒーローものは、そのフィルムや記録が今後ますます散逸していくおそれを孕んでいる。それは、ひとつの時代が刻んだ文化が継承されなくなっていくことを意味しており、未来の人びとが、この時代の文化を再検証する大きな妨げとなる。ひとたび失われてしまったものは、二度と検証することさえ出来なくなってしまう。文化が一過性の消費物に成り下がった現代では、継承することの重要性はもはやあまり省みられることが少ないが…。だから庵野秀明氏が「シン仮面ライダー」に期待したのは、「シン仮面ライダー」という作品が世に生まれていくプロセスで、必要とされる資料の再収集と、世間がもう一度「仮面ライダー」を認知することだったのだろう。そのことが文化としての「仮面ライダー」を保存するのに役立つと考えているのである。

なお、ATACとは「アニメ特撮アーカイブ機構」と呼ばれる認可NPOのことで、アニメや特撮の資料などを後世に残すことを目的とした機関である。この機関の発端にも、庵野氏の文化保全に対する強い願いが込められている。かつて庵野氏が「エヴァ」の製作に関わっていた古巣、アニメ制作会社「ガイナックス」は、トップクリエイターたちの独立流出 が相次ぐ中で、経営の悪化が言われてきた。「ガイナックス」には、かつて制作してきたアニメなどの貴重な原画などが残っており、オークションなどで得た高額な落札利益で、経営をなんとか維持する状況が続いていた。こうして資料が散逸していく「ガイナックス」に業を煮やしていた庵野氏は、既に後にしていた古巣「ガイナックス」を相手取り、訴訟問題を抱えていたこともある。それだけ庵野氏は、アニメや特撮文化に対する文化保護の意識が高く、自ら中核メンバーとしてATACを発足させるに至ったのである。

庵野秀明氏の責任編集において『仮面ライダー資料写真集1971−1973』が、カラーから刊行されているのも、そうした文化継承の意味が強い。これは一見ファンブックの一つに映るかもしれないが、実際の装丁や内容の構成は、さながら美術館の企画展で製作される図録に近い性格のものだ。

そして、これだけの影響力を持ったクリエイター「庵野秀明」が仮面ライダーを撮るとなれば、少なからず原典の「仮面ライダー」が話題にならざるを得ない。庵野氏は、それが社会に波紋をもたらすことによって、1971年に始まった「仮面ライダー」を、風化させることなく、次の世代に継承することを意図していた。極端に言えば、「シン仮面ライダー」は、公開が決まり、多くの人の目に触れるだけで、庵野氏の悲願はほぼ達成されるといってよい。

では、庵野氏が惚れ込み、「シン仮面ライダー」に落とし込まれた原典の魅力をどう捉えているのか。たとえば、2021年9月30日の記者会見では、次のように語っていた。

「放送当時は電波の受信状況があまりよくはなく、画面がほぼ真っ暗の状態でした。その中で仮面ライダーと戦闘員が蠢いている。なにが起こっているのかわからないんだけど格好いい、というのが僕の中でのいちばんの魅力です。

https://youtu.be/JfpiYFnicX0

「シン仮面ライダー」の本編が、全体的に暗く、ショッカーライダー戦のフルCGアクションもほとんど複眼の赤と、2号ライダーの腕のラインしか見えないという演出は、庵野秀明氏が感じた初期ライダーの魅力そのものなのである。このようにみると、実は庵野氏は各所で演出の意図を伝えている。

先の設定資料写真集では、「仮面ライダーSPIRITS」というライダー漫画を長年執筆してきた村枝賢一 氏との対談が掲載されている。詳細な内容はぜひ、資料集を手に入れてご覧いただきたいが、ここでは庵野氏の貴重な見解や見識が垣間見えるため、いくつか指摘しておこう。

・庵野氏は、村枝氏の「仮面ライダーSPIRITS」シリーズ( 既刊、計50巻ほど)をかなり読み込んでいること。

・第2話の夜のマンションでのアクション、闇に蠢く仮面ライダーの複眼だけが見える姿と、2話だけ血糊のカットがあることに言及していること。

・「SPIRITS」でライダーのマスクが、吐血したり涙を流すのを「ライダーのマスクも生体パーツなんだ」と感じられるところに感動していること。

・大野剣友会(仮面ライダーのアクションを担当したスタント集団)のアクションや、スタッフ陣が当時の撮影環境の限界を認識しながらも、カットやカメラワーク、編集を上手く切って、ジャンプして回転して、という仮面ライダー独特の表現を成立させていたやる気や勢い、面白いもの作ろうという姿勢に感銘を受けていること。

これらは対談に垣間見える庵野氏の見解のごく一部だが、「シン仮面ライダー」を既に見た読者諸兄であれば、これが「シン仮面ライダー」の演出の随所に現れていることに気づくに違いない。凄惨な流血シーンも、ライダーが喋るときクラッシャー(顎部)が動くのも、ともすればチープにさえ見えてしまいかねない細かいカットをきざんだアクションシーンも、全て、泥臭いアクションを、庵野氏は愛している。先の記者会見の中でも、庵野氏は「ノスタルジーを捨てたくはない」と語っていた。

アクションに比重が置かれた「シン仮面ライダー」では、そのアクション自体に疑問の声も聞かれるようだ。しかし、つぶさに調べていくと、これもまたひとつの、庵野秀明氏が再現したかった「仮面ライダー」の魅力であるように思われる。

主演を務めた池松壮亮氏は、撮影を振り返って次のように語っている。

アクションスーツがしっかりしたレザーでデザイン性は抜群なんですが、機能性がほんとにまるでなく、着ると戦闘能力がかなり落ちます(笑)。ものすごく体力を奪われますし

「シン仮面ライダー」では、スーツアクターも用意されていたが、実際にはかなりの部分を第1号役の池松壮亮と、第2号役の柄本佑によってアクションが行われたようである。これは、「仮面ライダー」初期に本郷猛を演じた藤岡弘、氏が自ら仮面ライダーのスーツをまとって撮影していたことにも通じる。だが、わざわざこの動きづらいスーツでアクションをさせるというのは、監督が変態的なまでにこだわりを抱いていたからだと、オタクは想像してしまうのである。というのも、最近刊行された藤岡弘、氏の対談でも次のようなことが語られているのだ。

最初は仮面ライダーのスーツが馴染んでいなくて苦労しました。現在は俳優の体形に合わせて仮縫いをしてから衣裳を完成させるのですが、制作日数もなかったのでしょうね。僕が生田スタジオに行ったらすでに用意されていたんです。それに"体の動きを考えて作っている"わけではないので、初めての時は窮屈で動けませんでしたね。スーツの状態で汗をかくと中で(素材の鹿皮と肌が)くっついてしまい、つっぱるんです。また、マスクは僕の頭部に合わせて作ってあるのだけれど、アクションをするたびに動いてしまって体のバランスがうまくとれませんでした。

初期のライダーのスーツが鹿皮でろくに動けたものでなかったことは、ファンの間ではわりと語りぐさで、特に「SPIRITS」を愛読していたオタク層の間ではよく知られていた話である。この「動きにくさ」や「泥臭さ」さえも、庵野氏が再現したかったノスタルジーであるとすれば、全てのチープともとれる演出が意図的なものであるように感じられる。先の村枝氏との対談の中でも、当時の1号の初期マスクについて、当時のスタッフの証言や流通していた塗料などから探りあて、色味を完全に再現しているという。村枝氏に「もはや考古学の域」とまで言わしめたほどの庵野氏の徹底した再現へこだわりは、強い。

庵野氏は、現代から見ればチープにみえる特撮技術でも、現代の技術を駆使しながら、そのエッセンスを可能な限り再生産した。シン・シリーズは、ゴジラや、ウルトラマンや、仮面ライダーが与えてきた当時の新鮮な感動を、現代新たに引き起こすための苦悩の産物なのである。庵野氏はパンフレットで、単作映画であった「ゴジラ」は全体のドラスティック(劇的)な再解釈が可能で、ウルトラマンと仮面ライダーはオリジナルの大筋をトレースしながらも部分的にドラスティックな組み替えが出来たと述べる。そういうわけで、庵野氏の中ではシン仮面ライダーはシンウルトラマン寄りの位置付けのようである。庵野イズムを楽しむという点では、仮面ライダーはその再現性や回帰性の必要が多くの点に感じられ、ドラスティックな再解釈の余地があったシン・ゴジラには、強い庵野イズムを堪能することができたのかもしれない。(シン仮面ライダーだって異常なこだわりようだが…

②仮面ライダー史における『シン仮面ライダー』

ここでは、「シン仮面ライダー」が継承していったものを仮面ライダーの歴史の中で位置付けていきたい。

「仮面ライダー」は暴力と向き合ってきたヒーローだと思う。改造人間になった本郷猛は、藤岡弘、氏の頃から、そのあまりにも強すぎる力に戸惑い、怪人でも人間でもない孤独に苛まれてきた。それでも、人間の自由のために戦う、それが仮面ライダーだったのである。

緑川ルリ子役を務めた浜辺美波氏は次のように語る。

従来のヒーローものだと、池松さんがおっしゃったように、暴力を振るうことに対して疑問を持たないというか、苦悩をわざわざ描かないので、(後略)

浜辺氏は、ヒーローものは暴力への疑問を持たない(というのも語弊があるので)、苦悩をわざわざ描かないと評している。だが「仮面ライダー」シリーズは、初期のライダーをはじめ、暴力への疑問と苦悩にぶつかってきた。たとえば、一文字隼人役を務めた柄本佑氏が大好きと語る平成ライダー第1作「仮面ライダークウガ」について見てみよう。

紹介したいのはクウガの「35話」「41話」「48話」だ。クウガ好きであれば、これだけで意図が伝わるエピソードチョイスだと思う。

クウガの主人公は五代雄介(ごだいゆうすけ/演:オダギリジョー)、改造人間ではなく超古代の力を使い、グロンギ(制限時間内で目標人数を殺す殺戮ゲームに興じる超パワーの怪人たち)と戦う。

ある日女優志望の少女「ナナちゃん」は、オーディションで「グロンギ(怪人)に大切な人を殺された役」を指示される。実は作中、ナナちゃんはお世話になった恩師をグロンギの残虐な「ゲーム」によって理不尽に殺害されていた経験があった。年端も行かないナナちゃんには、故人がよぎって、その指示をうまく受け止められない。そんな彼女に、無遠慮にも、周囲から「経験が活かせるね」と声がかかる。ナナちゃんの揺れていた感情は、一瞬で怒りの方向へと倒れたのだろう。ナナちゃんは馴染みの喫茶店のマスターに「人を殺してやりたいとおもったことある?」と、ギリギリの心で問いかける。

場面変わって、公園で1人落ち込むナナちゃんのところに、五代雄介(クウガ)が現れる。

「俺はこれ(拳=暴力)を使ってものすごくやな気持ちになったよ」

五代は多くの怪人と戦い葬ってきたが、作品の序盤から一貫して、暴力に否定的だった。偶然にもクウガに変身する力を手にしてしまった五代雄介を、周囲の人々は常に心配し続けていた。「もうあの姿(クウガ)になって危ないことはしないで」という周りの声にも「そうなるといいよね。やっぱりあの感じ(怪人を殴りつける感覚)は好きになれないから…」と、できる限り暴力に消極的でありたいのだった。

五代は、暴力を振るえば、相手もまた暴力で返し、また暴力で返し、暴力で返す、それが続いてしまうとナナちゃんを諭す。

「人間だからさ、大事なのは間違ってるってことを相手に伝えることじゃない?」

思わずナナちゃんはこう言い返す

「さっきから五代さんの言うてること、綺麗ごとばっかりやんか」

「そうだよ。でもだからこそ現実にしたいじゃない」(41話)

実は五代自身も、一度だけ暴力に囚われたことがあった。35話のグロンギは、「緑川高校の2年生男子だけを標的に90人殺す」ゲームを実行していた。グロンギには、超極小の針を脳内に打ち込み、4日後に巨大化させ、殺害する能力があった。打ち込まれた針は現代医学では摘出できず、打ち込まれた少年たちは4日後に必ず死ぬ。そればかりでなく、グロンギは「恐怖に陥れる快楽」のためだけに、少年たちの針を決まって1人ずつ巨大化させ、怯える少年たちの枕元を周っては、「次はお前だ」と死亡を宣告して回る。少年たちはもう間も無く、他の同級生同様必ず死ぬという恐怖を味わい続け、そして死ぬ。そのあまりにも残虐な殺害方法のため、仮面ライダー屈指の残酷な怪人として知られている。1人、また1人死んでいく少年たちを見た五代は、ついにグロンギと直接戦闘に至り、我を忘れて殴りつける。事実上の協力関係にあった警察たちも、どちらが悪人か見分けがつかなくなるほどだった。

近年ではこういう描写は見られなくなった。

抵抗しようとするグロンギに、その隙さえ与えず、一方的にマウントポジションを取り続けるクウガ。オダギリジョー氏の熱演もあって、緊迫感に息を呑む。(35話)

41話はそのアンサーにもなっていて、女性やお年寄りや子供など抵抗能力の低い人々ばかりを狙う残虐なグロンギを相手に、五代は冷静さを失わず、35話とは対照的な静謐さの中で敵を屠る。誰かの笑顔を守るために、力あるものの責任として、消極的な暴力を振るい、その咎を背負う、それが仮面ライダークウガの暴力との向き合い方なのだ。

それは、最後の敵と戦う瞬間まで変わらない。

ところで、仮面ライダーのマスクには、「涙ライン」と呼ばれるデザインがある。

改造人間としての孤独と涙を仮面の下に隠す。その意匠が仮面ライダーのマスクに刻まれた涙の跡、涙ラインだ。仮面ライダーは、常にその仮面の下に悲劇を背負っている。そして、それはクウガもまた例外ではない。クウガについて、最後にそれだけ語っておきたい。

クウガの最終決戦は柄本佑氏も絶大な評価をしており、ファンの中でも屈指の名場面として語られる。

一面銀世界の雪山の中、対峙するクウガと、最後のグロンギ。

この最後の決戦では、直接生身で殴り合う姿も演出の一環としてなされた。仮面ライダーの状態でもがき苦しむ姿は劇中何度となく描写されたが、この最後の最後の決戦まで、仮面の向こうの五代雄介がどのような面持ちで戦ってきたのか、視聴者は知る由もなかった。それが、最後の戦いで、初めて明かされるのだ。このオダギリジョー氏の演技が、仮面ライダークウガにおける、暴力とは何か、それを象徴するものだと、筆者は思う。

ここでシン仮面ライダーに視点を戻そう。シン仮面ライダーでは、仮面ライダーのアクション描写が暴力との向き合い方に対応している。今作における本郷猛のアイデンティティは父親から強い影響を受けている。優しさと強さ(時に家族以上に他者を案じてしまうほどの利他心を持った父と、凶行を阻止するためなら父親にはできなかった暴力の行使も辞さない)を持ちたいと願うのが今作の本郷猛だ。原典の本郷猛は「IQ600、スポーツ万能、オートレーサー」という突出した「性能」を買われてバッタ怪人に改造されたのだが(IQ600????)、今作では緑川博士から「君が望んだから改造した」ということにされている。コミカライズ版も含めて見ると、緑川は自分と本郷猛とを重ねて、自分の理念を本郷猛に押し付けた形だと解釈したが、見直すたびに解釈の余地に苦しみそうな部分である。

改造初期のバッタオーグは、その性能が制御できていない様子で、尋常ならざる力で戦闘員たちを血の海にしていく。その後のクモオーグ戦が、今のところ評判がいいようだ。圧倒的なパワーを感じさせるアクション、血飛沫、殺陣。しかし、その圧倒的な暴力性は、非人道的な感がある。現に、序盤の本郷猛は、血に塗れたグローブを見つめる仕草など、自らの異常性に戸惑う姿が描かれている。先の村枝賢一氏が描く『仮面ライダーSPIRITS』のシリーズでは、改造を受けて間もない仮面ライダーが、力をうまく制御できずに強すぎる能力で人や物を傷つけてしまう描写が描かれている。庵野秀明氏はこうした村枝賢一氏の描写をも踏襲した上で、村枝氏の描写と被らない、新しい表現を模索しなければならなかった。そのためか、意図的とも思えるほど、村枝賢一氏と演出上の重複が少ない。これも仮面ライダーを継承してきた者たちの、バトンだ。

一方で、第0号との最終決戦で、体ごとタックルしてでも止めに行く泥臭さは、改造初期のアクションとは対照的だ。傷だらけでもしつこくしがみついていく。

アクション映画なのに、だんだんアクションがしょぼくなっていく、という評も目にしたが、ただ暴力性に囚われたアクションではなく、優しさと強さを背負った本郷猛が、緑川ルリ子の願いを引き継いで、最後まで人の側であろうとし続けた姿があのアクションではないのだろうか。ここまで見ていれば、庵野氏がそうした一種の泥臭さにも美学を見出していることは想像に難くない。

そのアクションに関して、仮面ライダーの代名詞とも言える「ライダーキック」の演出を、仮面ライダーの歴史になんと位置付けよう。

仮面ライダー1号や2号は、伝説の仮面ライダーであるから、以降の作品でも幾度となく客演を果たし、2010年代には彼らを中心とした劇場映画も公開されている。

たとえば2011年に公開された、福士蒼汰・渡辺秀・菅田将暉・桐山蓮主演の「Movie大戦MEGA MAX」では、ハリウッドでも経験のあるアクション映画監督坂本浩一氏の手腕によって、当時のライダーキックを合成とワイヤーアクションで再現した。体術と撮影技術のみで仮面ライダーがバッタ人間としての常人ならざるキック力と強さを表現した原典へのリスペクトが感じられ、特に筆者お気に入りのライダーキックだ。

『MEGA MAX』を除くと、仮面ライダー40周年記念の際に公開されたレッツゴー仮面ライダーや、昭和期のライダーと平成期のライダーの戦いを描いた(は?)『平成ライダー対昭和ライダー仮面ライダー大戦』など、ここ10年ほどは、1号が風の力を使って変身するのにちなんで、明るいグリーンのCG効果などと共に派手に演出されることが多かった。高く飛んで宙返りして蹴りつける、というだけのシンプルなライダーキックだからこそ、どうカッコよく演出するかは、その時々の技術や監督の色が出る。

ではクリエイター「庵野秀明」のライダーキックはどうか。

このライダーキックを観た時、とにかく興奮し。た。こういう高級感のある画面で、ライダーキックが見たかった…。ライダーキックを受ける側の画面、最もキックが美しく見える画角の時の(2枚目)、クモオーグの蹴られ具合……。ほぼ全ての平成仮面ライダーの主人公を演じてきたスーツアクターのレジェンド、高岩成二氏はかつて「若手のスーツアクターは、ライダーキックを滞空しながらキチンと腕をあげられない(という趣旨のことを言ってガイム役の佐野岳氏を褒めていたが出典不明、平成ジェネレーションズFINALメイキングヵ)。」 これはどこまでが庵野氏本人のアイデアであったのかは判然としない。というのも、先の『MEGAMAX』のライダーキックも、監督本人の意向というより、いわゆる「中の人」であるスーツアクターのアイデアだったと囁かれているからだ。『シン仮面ライダー』でも、数多研究されるアングルの中から、最終的に庵野氏が選んだカットであるのかもしれない。

画面を横方向に流して撮るのは、飛行機のようでやや単調に感じられたものの、ガンガン建物に叩きつけ、地面に叩きつけ、足を血塗れにする演出は、かつての仮面ライダーでは、なかなかやりたくてもやれなかった迫力と「強そうな感じ」を与えてくれた。

劇場公開されるような特別なシチュエーションでは、ド派手な演出やナパームの爆破を行うため、ライダーファンにはお馴染みの「いつもの採石場」で撮影されることが多い。等身大のヒーローなのだから、いつも見慣れた景色の中に現れてこそ、臨場感と絶望感と、肉薄したかっこよさが産まれるものと筆者は思っているので、高層建築物に叩きつけられていくオーグメントたちの姿は、シビれた…とてもよいライダーキックだ…。

やはり、画作りにおける背景の存在の大きさを思い知る。今作は原典の仮面ライダーでも使用されたロケ地や、全く同じでなくとも限りなく近い色味、背景を本当によく見つけてきている。

どのカットを見てみても、本当にロケ地がこだわり抜かれているし、空も、海も、本当に美しい。画面だけで間が保つ。そしてロケ地の協力に力を貸していた人物、これにはスタッフロールを見て驚いた。初期平成ライダーを数多く監督した田崎竜太氏の名前がクレジットされていたからだ。田崎氏は特に劇場版の技量が高く、平成ライダー初の劇場公開作品である賀集利樹主演『仮面ライダーアギトPROJECT G4』でも、徹底的な画作りと、「世界初※」HD24Pでのデジタルハイビジョン撮影を行うなど、意欲的な面も見せる。シン仮面ライダーは作品を通じて、それは時にマフラーといったアイコニックなアイテムを通じて「継承」が描かれているが、こうしたスタッフたちの「継承」もまた、胸が熱くなる一要素だ。

※狭義

見渡すと、いかに庵野氏が、繋がれてきたバトンの果てで、まだ見ぬ「仮面ライダー」の再生産に苦悩してきたのかが分かる気がする。これだけの巨大コンテンツであるから、既に多くの観点から「やり尽くされた感」のある仮面ライダーだ。生半可な演出では、誰かの焼き直しになってしまう。誰もまだ見たことがないけれど、「仮面ライダー」。そう思わせうるだけのもの次世代に引き継がなくてはいけない。その意味で、2号のマスクの中に行き続ける2+1号という新しい魅せ方には、正直舌を巻いた。

ダブルライダーの共演は、仮面ライダーの爆発的な人気を語る上で、欠かせない。だが、仮面ライダーは孤独な者である、というヒーロー像も、無視できない。それをあのような終わり方で締め括ったことに、ポジティブな歓びを禁じ得なかった。

孤独な本郷猛が、ライダーとして、孤独を愉しむのに、バイクを相棒としたのはまさしく仮面ライダーとして、注目されきらなかった盲点。

筆者は仮面ライダーのエンディング『ロンリー仮面ライダー』の狂愛者なのだが、これがシン仮面ライダーを流れた時は涙が止まらなかった。この曲には次のような一節がある。

悲しみを噛み締めてひとり ひとり 斗う

されど我が友 サイクロン

爆音あげろ サイクロン

斗う 斗う 俺は仮面ライダー

サイクロン号は仮面ライダーの愛車、超性能のバイクだ。シン仮面ライダーのサイクロン号も、「超」性能が見てとれるど迫力の演出がなされていた。そして、1人で戦うしかない仮面ライダーの孤独を、相棒のサイクロンだけは唯一の友として側にあるのだ。ラストシーンで一文字が、仮面の下に本郷と共にありながら、独りバイクを走らせていくカット、ダブルライダーの共闘と、仮面ライダーの孤独と、相棒サイクロン号との友情と、仮面ライダーの進むべき道が一筋に定まったことを、たった一枚の画で言い表したこれ以上ないエンディングだった。そしてこのシーンに至るまでに、積み上げられてきた仮面ライダーの歴史が、庵野氏の意図の中で確かにそこに息づいている。

③ひとつの映画としての『シン仮面ライダー』

とはいえ単体の映画としては、正直なところ新規層を取り込めたのか不安がある。先述の通り、庵野秀明氏のネームバリューによって、今まで仮面ライダーを通ってこなかった人たちが、多少なりとも関心を示し、劇場に足を運んだのだとすれば、それだけでもシン仮面ライダーの存在意義は果たされるのだが…。どちらかといえば、マニアがよりマニアな層をニヤつかせるために産まれた映画に堕している感もある。編集作業が公開ギリギリまでかかったのも、膨大な情報量を限られた尺に詰め込むのに難航したためかもしれない(まあいつものことなのだが)こうした多くなりがちな情報量を、シン・ゴジラやシンウルトラマンでは、独特の棒読み早口で俳優に拍を刻ませることで、無二のテンポ感を生み出していたが、シン仮面ライダーでは、孤独や静謐、怪異を強く出すために、そういった手法はそれほど取られなかった。一方で、やりたいことはてんこ盛りで、改造人間の悲哀、庵野版ショッカーにとっての「悪」とは、ルリ子とハチオーグ、信頼の継承、「K」など他の石ノ森作品のオマージュ、第0号の演出、ショッカーライダー戦、ああこれこだわりたかったのかな、という面が随所に盛り込まれている。

開幕からクモオーグ戦までは楽しく見られたという声も多く聞いた。たしかにクモオーグ戦では、初期のオマージュも非常にわかりやすかったし、戦闘員の出現方法緑川博士が泡になって消えるのも、最新技術を駆使したアクションも、観たかった仮面ライダーのアップグレード版として文句のつけようがない。

だがそもそも、いきなり改造手術後の本郷猛をみて、どれだけの人が感情移入できただろうか。それ以前の本郷猛の情報については視聴者にとって全くの空白期間であり、本郷猛について知りうるのは、ルリ子が言った「頭脳明晰、スポーツ万能、俗に言う陰キャ」だけ。

冒頭にいきなり空白期間を設けるのは、『エヴァQ』でも取られた手法だ。あちらでは、序破からの文脈のおかげで、ニアサーが起きてからのシンジの空白期間、世界だけが様変わりしてしまっていて、何が起きているのか分からないという状況が、シンジと視聴者の視点を共有させる装置として機能していた。一方、そういった文脈を持たないシン仮面ライダーでは、視聴者が一方的に置いてきぼりを食らってしまう。(エヴァの文脈を知らない読者諸兄を置いてけぼりにしているという皮肉はご寛恕願いたい。)

その後、コウモリオーグ戦。ここではコウモリオーグの幸福観が、緑川博士とは異なっていたことが言及されている。このあたり、どうもコウモリオーグが魅力的に映らない。信条が違っていても、どこかに掘り下げがあれば、コウモリオーグへ感情移入できる点がひとつでも多ければ、このバトルは惹きつけられたものになっていたかもしれない。思えば庵野氏は組織内部のキャラを描くのがうまい。NERV内部での対立にしても、シンゴジラでの政府内での対立にしても、それぞれのキャラクターの置かれた位置や情報の非対称性からすれ違って、手を取り合って、憎み合ってを描くのがうまいのだ。しかし、どうにもシン仮面ライダーでは、そうしたショッカー内部側の事情が見えたり見えなかったりで、掘り下げが足りていない。

ショッカーが表向き「持続可能な幸福」を標榜している設定は脚本協力の山田胡瓜氏と共に練り上げたものとされている。

「(前略)庵野さんが「"絶対悪"」ってなんだと思いますか?」と聞いてこられたんです。その場では、「仮面ライダー」の新作とは、明かされなかったのですが、SHOCKERの設定をどうするか考えていらっしゃったようです。

敵の組織は人々の幸福を謳う、そのディストピア世界観に、予告当初から随分期待値を高めていた。そう息巻いて映画館に赴いたものの、ショッカーの内部でも個々の幹部によって「幸福観」に乖離があり、それが対立の原因になっていることが見て取れたが、それ以上のことが語られていたわけではないようだ(これは2度目以降観に行った時に感想が変わるかもしれない)。

以降は、怪人のアジトに行って倒してを繰り返す展開。一つ一つのアクションや演出は練られていてカッコいいが、なぜ戦うのか必然性が感じられず、それどころかサソリオーグが人間の手で葬られる過程は、ハチオーグを倒すという「物語側の要請」によってのみ作られた脚本で、どことなく腑に落ちない。ただでさえ限られた尺を、新しいオーグが登場→倒すという展開の繰り返しにしてしまっていて、途中から飽きてしまった。3種のチーズ盛り牛丼みたいな名前で本郷奏多が出てきたけれど、もはや特に目新しさを覚えられる段階は過ぎ去っている。(一応「死神シリーズ」と言っているから、原典の仮面ライダーで重要なボスキャラの1人だった「死神博士」の存在が示唆され、続編を作れる展開にしているのだろう、というのは伝わってきたが…)まあいいか、サソリオーグは。長澤まさみえっちだった、とっても。それだけでサソリオーグには価値がある。一応シン仮面ライダーはスピンオフの漫画版が出ているのだが、サソリオーグほんとにこいつなのか?!という驚きしかなくて話が頭に入ってこなかった。でもよいのだ、長澤まさみえっちだったから…

なぜこのような怪人出る→倒すの、単調とも思える展開になったのか。シン・ウルトラマンだってメフィラス星人を魅力的に動かして物語の中盤を支えさせたのに、シン仮面ライダーには魅力的なボスキャラがあまりにも欠けすぎている。白倉氏はあがってきたプロットについて次のように語っている。

当然、庵野さん独自の視点による初代「仮面ライダー」のリメイクが来ると予想していました。ところが本郷猛と緑川ルリ子、ヒーローとヒロインのロードムービー仕立てで、かつバイクをきちんとドラマの軸に据えたからこそ成立する物語になっていて、斬新でした。

これはロードムービーだったのか、とこのパンフレットを観てだいぶ驚いた。勿論ロードムービーというコンセプトを前面に押して脚本が作られたとまでは言われていないが、サイクロンを駆り本郷猛と緑川ルリ子がアジトを急襲していくというサイクルは、ロードムービー的だったのか……。あまりにもこの映画に目的地が見出し難く、物語の要請に応じてバイク移動しているように感じられていたので、そうしたロードムービーとしての見方を、少なくとも筆者は感じ取れずにいた。

オーグたちを急襲して戦うけれど、シン仮面ライダーでは先に述べた通り、戦う必然性がにわかに思いつきにくい。ライダーのオタクとしては、「悪い奴が人々を襲う→仮面ライダーが現れる→人々を救い怪人を倒してくれる」という展開に慣れすぎている。シン仮面ライダーでは、特殊部隊の戦闘要員が圧倒的なオーグの力に薙ぎ倒されているのを見るばかりで、一般の犠牲者はコウモリオーグが用意した観客たちくらいだ。その観客たちでさえ、救いを求める声があったわけではなく、洗脳された状態であって、人々の助けを求める声にヒーローが立ち上がるという展開ではなかった。シン仮面ライダーの本郷猛は、父のトラウマとの葛藤の中で、ルリ子の願いを継承するために存在させられていて、いわゆる「ヒーロー像」のようなものを見出し難い。

庵野氏がそのようなあり方の「ヒーロー」をそもそも意識していないのであれば話はわかる。庵野氏にとってそもそもそのような発想がないのであれば、庵野氏の創作世界の中にそのようなヒーローは登場しえないからだ。しかし、シン仮面ライダーでは明らかに、市民を守るヒーローとして父親が存在していたし、そういった優しさを本郷猛は継承しようとしていたはずである。シン仮面ライダーでは人類を守るということ以上に、オーグメントと戦うことに焦点が当てられているように感じられて、やはり戦闘シーンに没入することができなかった。そもそもシン仮面ライダーの世界に、一般市民ってまだ残っているのか…?

そして今作のラスボスに据えられた緑川兄。森山未來の熱演もあって、圧倒的な雰囲気と絶望感があった。おそらく筆者自身が、ショッカーのラスボスと言えば、原典通り、ショッカーという組織の大首領である、という先入観が強すぎたのだろう。最後の敵が仮面ライダー第0号というのが、どうにもピンと来ないのである(勿論それ自体が庵野氏の目指した視聴者のまだ知らぬ仮面ライダー像として見ることもできる。だがそうだとすれば、視聴者はすでに仮面ライダー同士が戦う作品に慣れすぎた。)緑川兄もまた、当人なりに「人類の平和=ハビダット世界へ全人類を移行させる=プラーナだけの存在となって暴力のない世界」を実現しようとしていたところに仮面ライダーたる所以がある、と言いたいのだろうが、これもまた、作中だけではその想いの深さを窺い知るのは困難だ。何より、視聴者は庵野氏を意識しすぎているから、「ハビダット世界?それって人類補完計画と何が違うの…?」という邪念がどうしても過ってしまう。一応緑川兄の物語はスピンオフの漫画で補完されていて、それらを踏まえると見方も多少変わるのだが、もしそうだとすれば、シン仮面ライダーの方での改心が早すぎる(じゃあ「ルリ子と寝たのか?」みたいな下世話なセリフはなんだったのか…)。

筆者の立場としては、単体の映画としても視聴に耐えうるものであるべきで、スピンオフを見ていないと話が分からないというのはナンセンスだと考えている。特に仮面ライダーはそういう商法を過去にやりすぎた。(その最たる例と言える西銘俊主演『仮面ライダーゴースト』では、スピンオフである「仮面ライダースペクター」や「アラン英雄伝」を見ていなければ、本編の本筋がほぼ見えなくなるという始末であった。

その最終決戦についても、第0号の序盤に見せた圧倒的な強さに比べて、供給装置がなくなったとはいえ、本郷と一文字が相談の後、プラーナ切れ(ガス欠のようなもの)を起こして弱体化するのが早すぎる。改心も早ければ弱体化も早い。そして、弱体化した後途端に弱すぎてしまう。(バランスどうなってんだ…ダブルライダーこんなにボコられてんのに…)

そのような幕引きであったから、最後の第2+1号には絶賛の声を上げたかったけれど、もう随分テンションが下がってしまっていて、新鮮な気持ちで感動することはできていなかったかもしれない。

総括

シン仮面ライダーを文字通り首を長くして楽しみにしてきたものにとって、大画面で観たかった仮面ライダーをたくさん目に焼きつけられたことはこの上ない幸せであったし、その迫力たるや、いついつでも思い出せるほどだ。

一方で、「庵野秀明っぽい引きの画だな」「また新しいオーグ出てきたな」と盛り上がりよりは既視感に食当たりする場面も少なくなかった。自分自身、何をこの映画に期待していたのか、戸惑われる部分もある。想像を超えて欲しかった観客たちが、ある種その部分を当然に期待し過ぎていたのかもしれない。

楽しみ方は人それぞれで、大手を振って高評価することも難しいし、かといって酷評するほどでもない。観る人の中にある評価のものさしの数で、いくらでも楽しみ方を発見できそうだ。

「シン仮面ライダー」は公開されたこと自体に意味がある。こうして高い注目を浴びて、最後まで読み切ってしまった人がいることがその一つの証左だろう。こうして「仮面ライダー」の歴史がまたひとつ、後世へとバトンを繋いだ。この過程で再保存された資料群は、またいつかの未来で人びとの心を救うかもしれない。きっと次の50年先も、過去が希望をくれる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?