「貨幣」を捉えなおす(ジンメルやカッシーラー風味)

さあ「新しいMMT裏入門」本編の始まりです。(序論はこちら)

同時に「マルクス経済学批判(資本論)の検討 - MMTを媒介に」の第四回も兼ねましょう。

序論での分析で明らかになったのは、ドイツ人がヤップ島でしたことは「モズラーの名刺」と同型と見做せるということですね。

ドイツ人がフェイに「✖印を付ける」ことが課税であり、住民たちはそれによって失われた「何か」を「道路を整備する仕事」によって取り戻すことができ、結果として道路は整備されました。

約束通り「✖印を消す」ことは、住民の税債務を破棄するということであり徴税(住民にとっての納税)に相当します。

ではここで、モズラーの名刺の話の「名刺」に相当するものはいったい何になるのでしょうか?

今回はこの問題に取り組みます。

貨幣とは何かという問い

フリードマンや普通の近代人の感覚だと、「フェイ」をわれわれが日常使っている貨幣だと考える。

何しろ丸い!

近代人は、貨幣(Money)には次の三つの基本的機能があると分析したのでした。

貨幣の基本機能(とされるもの)

Store of Value(価値貯蔵庫)

Medium of Exchange(交換の媒体)

Unit of Account(勘定の単位)

しかしよく考えてみると、フェイが備えているのは、せいぜい最初の Store of Value の機能だけであり、それならばリンゴや飛行機や美術品などだってそれを備えています。

ぼくがここで問いたいのは、そもそも「この貨幣概念の描像」が正しいと考える必要があったのだろうかということなんです。

このような疑いに到達している先人はいくらでも見つけることができ、日本語では、たとえば佐伯啓思が若かった三十代に書いていたこれとか。

佐伯啓思の概念批判

貨幣の哲学と貨幣の経済学(上)

冒頭の方から三か所引用します。

現象(形態)と実体(内容)を分離し,実体の側に大きく重心を傾け,貨幣を現象の側に置くという発想は,古典派による重商主義と重金主義の強制的な同一視に依存しているとしても,上の思考形式そのものは,例えばロックが自然状態と社会状態を区別した時にそこにすでに見て取ることが出来る。

こうして社会契約に基く所有権の相互保障と政治権力が正当な論拠を持つに至るとされることは言うまでもないが,この論拠を支える思考の形式は,本来の人間の平等を実現しうる自然状態と,これに対し貨幣的経済生活の不平等化や権利の侵害を排除する政治権力が流通する社会状態との対比に他ならない。こうして,貨幣と政治権力は,社会においてちょうど対極の位置に立つと同時に,社会を構成するに当って人問の発明した「道具」と見なされる。

この理論的構図は他の多くの社会契約論者と同様,独自の合理的精神の手になる単純さと明快さを備えているのであるが,この構図が経済に関して意味することは,労働に基く人間生活の必要物質代謝の過程こそが人間社会の本質にあり,貨幣,所有権,政府等の人為的制度は,いわばこれに対する表面にすぎないというものである。

ロックのこの二面性,つまり,自然法思想に源流を持つ社会理論と,経験主義的な哲学理論との表面上の対立を,根底で結びつけている思考の形式があるとすれば,まさに自然過程(実在)を本質と見,人為過程(道具)を形相と見るものの見方ではなかったろうか。だから正確に言えば,ロックは確かに哲学において言語を,また統治論において政府,権利,貨幣等を論じたには違いないのだが,その隠された構図はむしろ逆転しており,言語において外的実在の表示たる観念をまた社会において自然過程を論じたと言うべきであろう。

ほぼ同意できます。

さてぼくたちは、知らない社会を観察するときについつい自分たちに自然な概念をあてはめてしまいがち。

フェイを「お金」と見るのをやめてみませんか?

ぼくはやめました。

ヤップ島で暮らす人の感覚

心強いのは、ヤップ島に移住して現地で生活しておられる方が次のように叫んでおられること。

石貨はお金じゃありません!

これらが並べてある場所は、石貨「銀行」ではありません!

これはとても科学的な態度です。

石貨がお金(キャッシュ)じゃない理由:

〇石貨:人々あるいは集団同士を、結びつけるツール。差し出す側も受け取る側も、将来を見通しながら、それなりの覚悟でもって関係を結びます。

〇キャッシュ:交換が終了したら両者の関係はそれで終わり。

日本でもちょっと前まで、カネで片をつける気か~~~(怒)っていう美学があったでしょ。ヤップではまだまだそれが強いです。もちろんカネ(キャッシュ)も欲しいんだけど(笑)。

MMTは「マネー」をどう語っているか

前回紹介した L. Randall Wray - Modern Money Theory for Beginners という動画にも What is money? というチャプター(19:50~)があり、"It is a state monopoly" とサラっと言っています。

であるならば、ヤップ島について語られる 30:09~ のチャプターにおいていったいマネーは何なのでしょうか?

ファーネスやフリードマンやマーティンも論じたように、フェイが決済と関係があるということをレイもまず認めます。

しかしフェイがマネーだとすれば、それは先の "It is a state monopoly" という話と矛盾してしまう。

ぼくは思います。

統一した説明は、1981年に佐伯が書いていたように、次のように考えることしかないじゃん。

労働に基く人間生活の必要物質代謝の過程こそが人間社会の本質にあり,貨幣,所有権,政府等の人為的制度は,いわばこれに対する表面にすぎない

MMTの人たちは、ほとんどこの理解に到達しているのだけれども、佐伯のようにズバリ言い切ることができていないだけなんです。

これは、熱力学の先駆者カルノーが、彼の目と鼻の先にあった「熱の本質」をカルノー自身が熱素説に捉われたいた故に切り出すことができなかったのと(とエンゲルスが評するのと)そっくりな事態に見えるのです。

マネーをプロセスとして把握する

裏MMT入門でぼくがやりたいのは、熱力学に倣い「マネーをプロセスにおいて現象するものとして把握する」ことです。

それは少し前に書いたこれの続きになるでしょう。

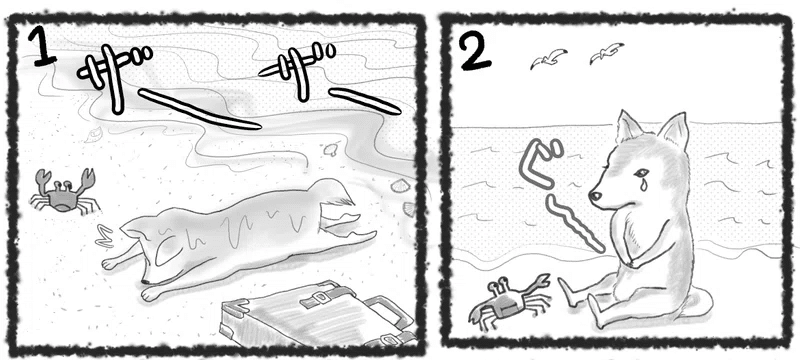

孤島に漂着したロビンソンは空腹です。彼は生きなくてはなりません。

ロビンソンを不憫に思ったカニが、特産のナマコを捕まえてきてロビンソンに与えるのです。

元気になったロビンソンは魚釣りをするようになります。

なぜ彼は魚釣りをしているのか?

もちろん自分が生きるためですが、彼の念頭には、自分を助けてくれたカニに報いたい気持ち「も」あるのです。

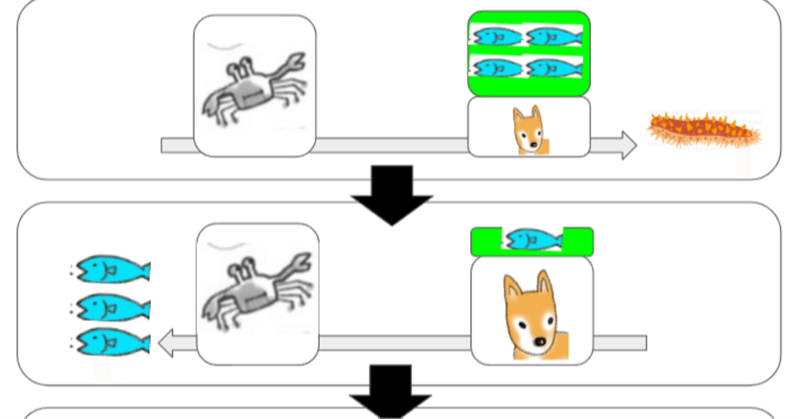

ロビンソン犬がナマコを受け取った気持ち報恩感情で表すとこうでしょうか。

ナマコ一匹をとる労力は、魚四匹分の労力に相当するとロビンソンは考え、その圧力が彼に釣りをさせる面があるということです。

(なおこの「入門」ではこの圧力(drag)を常に緑色で表すことで一貫性を持たせているつもりです。)

ロビンソンはその仕事の途中で、メガネザルが食べているヤシの実が欲しくなってしまうのでしたね。

さてどうなるか?

続きは次回!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?