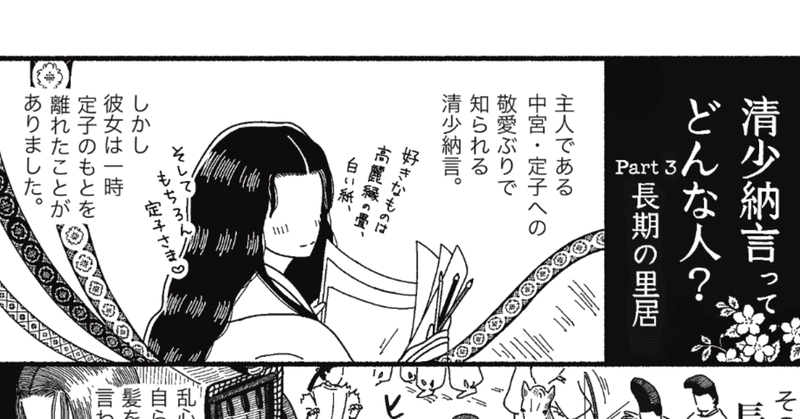

【漫画】清少納言ってどんな人!? ー 長徳の変と里居の悩み…安定か夫か、定子さまか!?ー

996(長徳2)年の1月に始まった「長徳の変」は、関白・藤原道隆亡きあと勢いの衰えていた中関白家の没落を決定づけるものでした。

道隆の娘で、清少納言の主人でもある中宮・藤原定子は、兄弟たちが地方に左遷されたことで後見を失い、宮中で孤立。自身も内裏を退出し、謹慎生活を送ります。

敬愛する定子の危機に清少納言はどうしていたかというと…自宅にこもり長期の里居に入っていたのです!

その理由について『枕草子』の「殿などのおはしまさで後」では次のように書かれています。

げにいかならむと思ひまゐらする御けしきにはあらで、候ふ人たちなどの、「左の大殿方の人知る筋にてあり」とて、さしつどひ物など言ふも、下よりまゐる見ては、ふと言ひやみ、はなち出でたるけしきなるが、見ならはずにくければ…

(本当に私のことをどのようにお考えだろうと思い申し上げる中宮様のご様子ではなくて、お仕えする女房たちなどが、「(清少納言は)左大臣殿側の人と知り合いだ」といって、寄り集まって話していて、私が下局から参上するのを見ると、ぴたりと話を止め、仲間外れにしている様子がこれまでになく不快なので…)

現代語訳は赤間恵都子

一種のいじめのような感じでしょうか。定子の女房たちに、政敵である左大臣=藤原道長側の人間と内通しているように疑われ、冷たくされたことを苦に里に下がってしまいました。

確かに辛いことだと思われますが…里居の理由は本当にそれだけなのでしょうか?

このときの清少納言の里居は996(長徳2)年の夏から翌年の春頃まで1年近くに及んだと言われています。その間、他の女房や定子から再三呼びかけがあったにも関わらず応じる様子はありません。

里下がりの理由が女房たちのいじめや定子に誤解されることを恐れてというのなら、このあたりで出仕しても良さそうな気がします。

にも関わらず彼女が出仕できなかったのは、女房たちの言うとおり、本当に道長側と通じる可能性があったからだと思うのです。

清少納言と親しかった道長側の人間 ー 藤原斉信からのリクルート?

今回のキーパーソンは、藤原斉信 …前回の記事の後半で紹介した「時勢に敏感なイケメン上級貴族」です。

彼は、蔵人頭という天皇に側近く仕える役職でしたので、中宮・定子のもとを訪れる機会が多くありました。清少納言も親しく交流していたのですが(一説には恋人同士だったとも)、長徳の変の頃から彼に対する態度が変わり、距離を置くようになっています。

「かへる年の二月廿日よ日」の章段では996(長徳2)年の2月の出来事が記されていますが、そこで清少納言は、事前に連絡があったにも関わらず、夜彼女のもとへ訪ねてきた斉信と会うのを避けています。

その後「話がある」と言付けを受けますが、ここでも個人的に会うことを避け、原子(定子の妹で東宮の妻)のいる梅壺でならと答えるのです。

そうまでして斉信が清少納言に話したかったこととは何なのでしょう?また清少納言は何故彼と2人きりになることを避けたのでしょうか?

・

定子の兄弟伊周・隆家が花山院に矢を放ったのがこの年の1月(この事件は斉信の実家で起きています)、斉信が清少納言のもとを訪ねたのが2月、そして4月には、伊周・隆家に左遷の命が下り、同じ日に斉信が宰相に昇進しています。

長徳の変の発端となった事件は被害者である花山院にとっても都合の悪い出来事だったこともあり、(※長徳の変は、花山院が伊周と同じ屋敷の女のもとへ通っていたことが原因で起こりました。出家した身での女通いもそこで襲撃されたことも花山院にとっては”恥”だったんですね)、すぐには公になりませんでした。

記録では、この事件を朝廷に報告したのは定子の政敵・道長となっておりますが、道長に最初に事件のことを報告した者がいたはずです。その人物こそが斉信であり、だからこそ彼は道長側の人間として出世を遂げたと言われています。

『枕草子』には、結局斉信の要件が何だったのか書かれておりません。

しかし、斉信が清少納言に「話がある」といった2月は、ちょうど長徳の変の調査が進められている時期であり、定子の周辺に緊張が走った頃でもありました。

実家に里下がりする際、清少納言は何人かの親しい男性には自分の居場所を教えているのに、斉信にだけは決して教えず彼との交流を絶っているのです。

・

もともと、清少納言の宮仕えには経済的事情がありました。

父を亡くし、夫とも離婚したため後ろ立てがなく、自ら生活の糧を得る必要があったのです。

彼女は公務員ではなく、中関白家に雇われた定子の私的な女房だったと言われています。だとすれば、中関白家の没落で将来の不安を強く感じたに違いありません。

一方それまでの宮仕えの日々で、自分が宮中で十分やっていけるという手応えも感じていたことでしょう。華やかな生活に後ろ髪を引かれる気持ちもあったかもしれません。

そんな中、自分を評価してくれた男性から引き立ててくれると言われたら…?

女房たちは、そんな彼女の様子を察していたからこそ、冷たい態度をとったのでしょう。清少納言は長期の里居で、中宮・定子の運命を見つめながら自身の身の振り方を深く悩んでいたのです。

元夫・橘則光の奮闘と清少納言の悩み

清少納言の長期の里居について、もう一人、触れずにいられないのが元夫・橘則光とのことです。

清少納言は1歳年上の橘則光と15-16歳の頃に結婚し、子どもももうけています。宮仕えの前に別れたようですが、出仕してからも「兄」「妹」と呼び合う親しい関係は続き、宮中でも広く知られていたそう。

件の里居の際に、清少納言の居所を知る数少ない人物の一人でもありました。

今回の話に橘則光がどう絡むのかというと、彼が斉信の家司的存在であったことが関係します。

当時は現代のような採用試験などありませんので、良い官職に就くには、自分より身分の高い者に仕え、推薦してもらうなどしていました。中級以下の貴族にとって、主人に気に入られることは最重要事項だったのです。

・

しかしそのような社会にあって則光は、清少納言の里居の際、上司より妻を優先します。『枕草子』の「里にまかでたるに」の章段で、里下がり中の清少納言を訪ねた則光は次のように話しているのです。

「昨日宰相の中将の参り給ひて、『いもうとのあらむ所、さりとも知らぬやうあらじ。いへ』と、いみじう問ひ給ひしに、さらに知らぬよしを申ししに、あやにくにしひ給ひしこと」

(「きのう宰相の中将斉信さまがこられて、『妹のいるところを知らぬということはあるまい、いえよ。』としつこくきかれてこまったよ。しらぬふりをするのもたいへんなものだ」)

現代語訳は大庭みな子、一部筆者改変

蔵人頭から宰相に昇進した斉信が、則光に清少納言の居場所を教えるよう迫ってきたが、言わなかったとのことです。

このあと「里にまかでたるに」では「上司に問い詰められた則光が、ワカメをむしゃむしゃほおばって窮地を脱した」というエピソードが続き、滑稽譚の装いが強くなります。

またこの章段の最後には2人の訣別が記されているのですが、それも、和歌が嫌いで情趣を解さない則光に清少納言が愛想を尽かし疎遠になったかのように書かれているのです。そのため、則光の「上司に背いてまで元妻の意思を尊重した」という美談がかすんでしまい、彼が元妻の尻に敷かれているちょっと頼りない男性のように見えてしまうんですよね。

しかし、長徳の変以降の斉信と清少納言と則光の関係をふまえてもう一度読み直すと、則光は清少納言にとって信頼のおける大切な存在であったことがうかがえます。

それなのに、上司である斉信が長徳の変を機に道長側についたことで、自動的に則光も定子と敵対する立場となってしまいました。生活の安定か、長年連れ添った男性か、敬愛する主人か…選択を迫られた清少納言の葛藤は、深いものだったと思われます。

・

それでも清少納言は最終的に定子を選びました。

和歌が嫌いで、いつも「俺に歌をよこすな」「もうこれを限りに別れようというときにだけ歌をよこしたらいい」と言っていた元夫・則光。

その則光に清少納言はあえて和歌を送り、別れを告げます。

崩れ寄る 妹背の山の なかなれば さらに吉野の 川とだに見じ

本歌とした歌はこちら。

流れては 妹背の山の なかに落つる 吉野の川の よしや世中

古今和歌集に詠まれた恋の歌なのです。

【参考】

赤間恵都子氏の以下のコラム(19)〜(27)

角川書店編(2001)『ビギナーズクラシックス 日本の古典 枕草子』角川ソフィア文庫

大庭みな子著(2014)『現代語訳 枕草子』

山本淳子(2017)「清少納言と橘則光 ―訣別の理由―」『人間文化研究』38号

関連記事はこちら!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?