『少年生活』Vol.1 手紙と科学館 前半

日本科学未来館にいった。

久々にお台場を訪れた。目的は「日本科学博物館(Miraikan)」に行くこと。以前から関心は抱いており、ゼミの同期との話題に出たのをきっかけに出向くことにした。

前日のよる、科学館だけでは1日過ごせないだろうと思い、お台場についていろいろ検索していた。その時、日本科学未来館のwebサイトを覗いてみたが、「うーん、どうせいつもの科学館の類だろう」と、上野にある「国立科学博物館」などを頭に浮かべていた。期待は、そこそこという感じであった。ひとつ楽しみなことを挙げるとすれば、フロアの名前が「世界をさぐる」など、素敵なことばで記されていたことぐらいであろう。

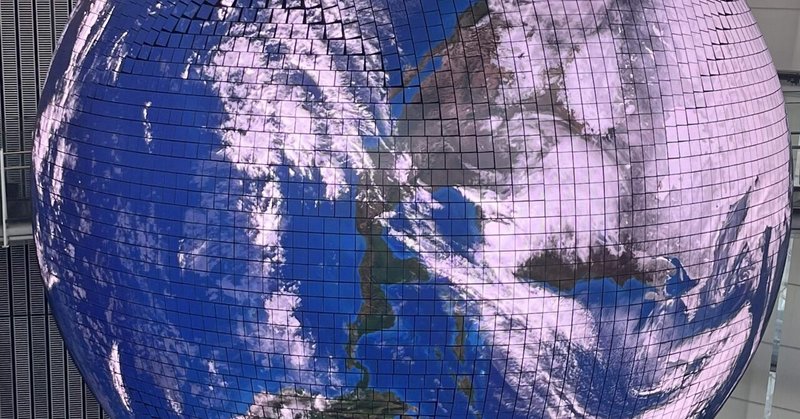

しかし、いざ実際に訪れてみると想像以上のものだった。入場してすぐ目に入ったのは、「ジオ・コスモス Geo-Cosmos」。すべてがディスプレイで表現された地球儀である。少年のころに開いた宇宙図鑑がそのまま飛び出てきたような様相で、海の青さ、雲のかすみ、広大な陸地が同時に目に入った。

その後、落合陽一が制作を行なった「計算機と自然、計算機の自然」のインスタレーションを見た。蝶が好きなゼミの同期は、何分間も見入っていた。ぼく個人としては、アナログとデジタルそれぞれの表現方法について説明されていた展示がいちばん楽しくて、可視化の手法を学べたのは素直に嬉しかった。

他にもたくさんの展示があり、可愛げあるロボットたちや、気候変動の現在、宇宙のしくみなどを楽しんでいた。ゼミの子の研究テーマに近い内容であったのもあり、展示を媒介にいろいろな思い出話にも花が咲いていた。(行きの電車で、久々に会ったのにも関わらず、なぜかアグリテックの話になったのはここに書き残しておきたい。なんのために?)

このようにいろいろな体験をさせてくれた「日本科学未来館」だったが、心に残ったのは主に2つある。

未来をめざす未来館

最初にも書いたが、ぼくはこの科学館に行く前に頭に浮かべていたのは、国立科学博物館を象徴とするノーマルな科学館であった。テクノロジーの発展を中心に、自然や科学のしくみについて紹介・展示するものである。しかし、今日訪れた場所では常に「未来」ということばが中心に据えられていた。過去の展示ではなく、名の通り、未来を志向する展示が並んでいた。現在の問題について多種多様な「問い」が投げかけられ、また参加者とともに「答え」が絶えず作られていくような環境であった。この場に参加して、ただ見せる・見るの関係で終始してしまうのではなく、何かしらの「問い」と「行動」が想起されることが何度もあった。このような未来を考え抜いた場所がもっとふえればと思った。

子どもたちが学ぶのではなく、遊んでいる。

もうひとつ印象に残ったのは、たくさんの子どもたちの姿である。日曜日ということもあり、たいへん多くの子どもたちが親と共に来館していた。前章でも述べたが、この場所では常に「未来を考えること」がテーマになっている。それを伝える展示に子どもたちが集まり、とてつもない笑顔と声量で遊んでいたのだ。例えば、『零壱庵(ゼロイチアン)』では、空気砲と、それが飛んでいく先のディスプレイが同期し、リアルとバーチャルを行き来する展示であるのだが、子どもたちが空気砲が発射されるたびに歓声が上がり、なんとかして空気砲に触れようと飛び跳ねていた。僕はこの光景に胸を打たれると共に、未来への希望を密かに感じていた。どれほど展示のテーマが伝わっているかはわからないが、子どもたちが最新の技術に触れて楽しんでいる。この状況がとてつもなく尊いと思うのだ。その体験に「学び」があるに越したことはないが、ただ遊びながら、ちょっとだけでも記憶に残る「思い出」を感じることができていればいいと思う。そうすれば、彼らが大人になったとき、最も早くて高校生や大学生とになったときに、自分の好きなものがわからないという状況には陥らなくなると思うのだ。ぼくは今日いろいろな展示をみたが、”未来をつくる現場”を見たという感想よりも、未来に向けて”仕込んでいる場所”であるなと、思っていた。子どもたちのパワーは計り知れない。

了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?