【掌編小説】エニグマ

仕事だとか人間関係だとかでうんざりしてくると、私は本能で「清潔」な場所を欲するようになる。

例えば煌々とした照明にさらされ、隙間なくきっちりと整理されて商品が陳列されているドラッグストア。

あるいはたった3枚のコインできらきらゆらゆらと揺れるピアスを手に入れることができる雑貨店。

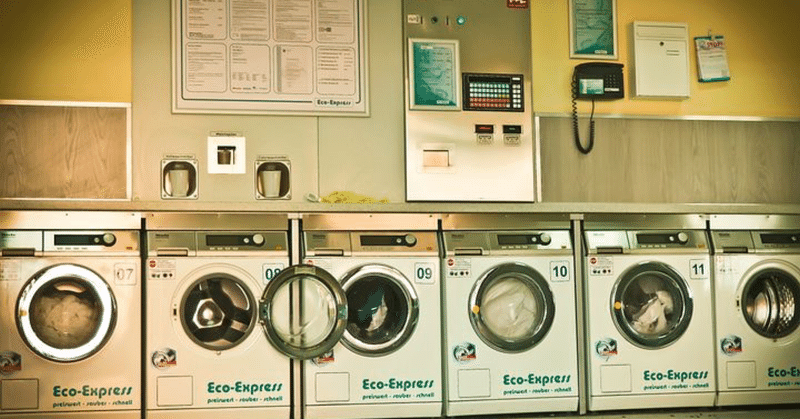

そうでなければ洗剤の香りが漂うなか、ドラム式の洗濯乾燥機がぐるぐると回転するコインランドリー。

職場で失態をおかし、上司に叱責されている私が目線を落とした先には白スニーカーの黒ずみ。お小言は完全に右の耳から左に受け流されている。クールビズ推奨の執務室ではエアコンが28度設定で額にはぷつりぷつりと小さな水滴が湧き上がる。手にしたタオルで時折り汗を拭う。背中にもつう、と一筋。こんな日は清潔が、恋しい。

自宅最寄りのコインランドリーではスニーカー専用機があるから、帰りに寄ろうか。あそこって電子マネー対応してたっけ? 最近現金持つこと減ったよなあ。なんてことばかり頭によぎる。スニーカー洗濯中は椅子に座ってちょっとむくみがちの足を休ませたい。あ、すみません以後気をつけます。再販防止策は後ほど提出します。ほんとすみません。適当に、口先だけで上司に謝る。ほんとうにすみません。でもそんなにネチネチ詰め寄るように怒らなくてもいいのに。

7月特有の湿度の重さを感じながら、汚れた靴とくすぶった気持ちを引きずりコインランドリーを目指して歩く。

住宅街にあるコインランドリーは周囲の暗さと反比例して異様なほどの白さを発してる。画像加工のそれにも近い「清潔」感。

お目当てのコインランドリーに近づくにつれ、1×1.5メートルのステンレスのテーブルに1人の男性が肘をついて、木製の椅子に腰を下ろしているのが見えた。

黒のタンクトップから覗く腕は長くひょろりとしており、大きめのナイロンバッグがていねいに畳んで置いてある。パーマでくるくるの頭。天然? 男はじっと衣類が回転する様を見つめている。

自動ドアが開き、2秒。パーマがこちらにゆっくりと振り返った。軽く会釈される。こちらも自然に会釈を返す。と、コインランドリーの四角に目をやると椅子が男が座っている一脚しかないことに気づく。

私は今、履いているスニーカーを洗いたい。しかし洗濯中に履く靴がない。スリッパなんてものはここにはない。地べたに靴下は、生理的にも衛生的にも嫌だ。

男はまた洗濯乾燥機の方に腕を組んで向き直る。その背中からは、うーんと何かに思いを馳せているようにも見える。

一脚しかない椅子に彼はどっかりと座っている。どうする。今回は洗濯はあきらめて退却するか。さすがに「靴を洗いたいのでその椅子を譲ってください」とは言えない。それはずうずうしすぎる。目でスニーカー専用洗濯機の方をちらちら見てみるか。だめだ、男の視界にはそれが入っていない。

「あの、エニグマって知ってますか?」

再び男が振り向き唐突に話しかけてきた。

「え? なんです?」

「エニグマです。ナチス・ドイツで使われてた高性能の暗号機器」

「はぁ……知らないですね。それがなにか?」

「そのエニグマの暗号解読器を、確かイギリスが作って実際エニグマの解読に成功しちゃうんですけど、なんとなくそれとこのコインランドリーの並びが似てるなあって……。あ、すみません初対面の方にこんな話」

男は眉毛をハの字にしてあははと親しげに笑う。笑うと目が細くなって人懐こい感じがした。

「エニグマは初めて聞きました。なんだか音の響きがかっこいいですね」

とりあえず靴用洗濯機が空いているか蓋を開けて確認してみる。よしよし、誰も使っていない。

「そうなんですよ! なんか、いいっすよね! エニグマって響き! ザ・ドイツって感じで。あ、おねーさんスニーカー洗うんです? 予備の靴ないなら俺の椅子、譲りますね」

おー、いいやつじゃん、ありがたい。パーマは立ち上がって椅子を私の方に両手で移動させた。

ありがとうございます、の「あ」の形をしたところで一瞬固まる。彼の右腕の内側には濃紺の蝶の、左の腕には月をかたどったタトゥーが刻まれていた。男は私の視線と挙動に気づいて、細い目を最大限まで細くした。

「大丈夫大丈夫。俺、ぜんぜん反社とかじゃないですし、変な薬とかもやってないですから安心してください。このタトゥーはコノハチョウに憧れがあって」

「はぁ蝶々に」

「コノハチョウってね、羽をピタッと閉じたときには名前の通り茶色い木の葉に擬態して敵に見つからないようにしているのに、羽を開くとまるで夜空みたいにすんごい綺麗な蝶なんですよ。自分の美のポリシーは守ってる、みたいな感じがしてかっこいいなって。俺も敵と挑むときと、自分の時間をたいせつにするときはきっちり分けたいものでして」

「へぇ……あなたはいろんなものに興味があるんですね」

譲ってもらった椅子に腰をかけてスニーカーを手早く脱いで、洗濯槽に靴を設置する。スマホのバーコードを読み込ませて洗浄ボタンを押下。瞬時に勢いよく水流が噴射される音がした。パーマは壁を背に寄りかかっている。

「ところであなたにとっての敵って?」

「評論家、気取りのなんも知らん素人ですかねえ」

「職業伺っても?」

「ルポライターです。今は。でも本当は純文学とか、そっちの畑で食っていきたいんですけど、今の社会では純度の高いものは求められてない気がするんです。おねーさんも、読まないでしょ? 真理がどうの普遍がどうのっていうそれだけでも難しい内容をさらに読みづらい文体でコーティングしてあるような本」

「堅苦しいのはちょっと……」

「ですよねえ。最近の純文学はなんだか排他的で自身の文体に酔い酔いな感じするし。まぁ、文学で勝負してない俺が言う話じゃないですよね。おねーさんはどんな仕事してるんですか」

何者でもない、何者になる気すらない、ポリシーなんてもの1ミリもないのが私だ。

誰にでもできるかんたんなお仕事ですら今日ヘマしてこってり絞られた様を、コインランドリーの照明のようにキラキラとした瞳をしているこの人にどう伝えよう。でももっと夢を追った方がいいすよ! とかなんとか言われたらまじでここにある洗濯機の汚水にその柔らかそうなふわふわのパーマを沈めたくなる気もする。

「私は……ただの事務職です」

彼のまっすぐな目線を見ないようにして、くるぶしソックスをもぞもぞと両足の指でいたずらにまさぐった。パーマは壁にもたれるのをやめ、私の前でしゃがみ込んだ。せっかく外した視線をじっと合わせてくる。

「そのお仕事ってダイレクトに、職場の誰かの役に立てるお仕事ってことですよね。間接的にでも役に立ってるかどうかすら怪しい作家業よりも、ずっと素晴らしいお仕事です」

「私の仕事は誰にでもできる仕事です。それなのに今日、ちょっとヘマしました。それで、少し凹んで、明るくて清潔なところに寄りたくてここに」

「なるほど。ここって明るくて、汚れてなくて水の音がして、なんとなく落ち着きますよね。あのね、長旅をする虫は月明りを目印にして夜間飛行するんですよ。たまにコンビニの電球にばちばち当たってる子たちもいますが、あれはまよい虫」

「私は虫ですか」

「いえいえ決してそういう意味では。俺は、動物の言動をもっと見習おうって思ってるんです。そこから学べることも多いから。なのでおねーさんが仕事うまくいかなくて、視野が狭くなった時、動物の本能で明るい場所を目指そうとするのって、至極ありえることなんじゃないかなって」

人間は食物連鎖のヒエラルキーの一等階級であったとしても、ちいさな虫と共通するような言動はあってもおかしくない。というか、すべての行いが人間のベストな選択であるというのは思い込みはおごりでしかないのかもしれない。

そのとき、乾燥の終了を知らせるアラームが鳴り、おーわった! とにこりとして彼が立ち上がった。終わってしまう。彼との会話が。あともう少し、話してみたかった。くるくるの彼はドラムからナイロンバッグに洗濯物を手際よく詰めていく。何か、話を。

「あの、さっきのエニグマの話なんですけど。エニグマって、直訳したらどういう意味なんでしょうか」

「なぞなぞとか、パズルとかそんな感じ。それじゃ、おねえさん。今日の出会いの記念に」

ジーパンのポケットの中から取り出したのはこの付近にある居酒屋の割引クーポンだった。

「あは、俺ぜんぜん物書きだけじゃ食っていけなくて。そっち副業の方。エニグマの解読したくなったら遊びに来てね。いつでも付き合うから。金曜の夜なら大体シフト入ってます。じゃ!」

私にクーポン券を握らせるとナイロンバッグを肩に掛け、彼は爽やかにコインランドリーを去っていった。あくまでも爽やかに。

私は両足の靴下を脱いで所在なく足をぷらぷらとさせた。ランドリー内のひんやりした空気が足の裏を撫でる。もう一度クーポン券に目をやる。

ずいぶんと軽すぎやしないか。いや、ただ彼はフットワークが軽いだけなのかもしれない。生きることについての。パズル。なぞなぞ。彼は誰だ、彼の生き様はどうだ。彼のバックボーンにあるものはなんなのか。心臓のあたりがなんだかむずむずしてくる。

会話の時間はたったの数分。知りもしないはずの私のなかのエニグマ解読装置が、カチカチカチカチと音を立てながら組み上がっていく音を、いま確かに聞いた。

(了)

頂いたサポートはやすたにの血となり肉となるでしょう🍖( ‘༥’ )ŧ‹”ŧ‹”