『私の愛しい子どもたち』

「ら、のはなし」第2回は城戸圭一郎さん×『あまねく光を未来に捧ぐ』です。時は2027年、あまねが小学校へ派遣される1年前のお話、という設定です。

城戸さんは斉藤チカ(マザー)の同僚で、あまねともう一体のアンドロイドの教育係という役割を担って頂いております。お名前は「城戸圭一」で統一させて頂きました。(同姓同名だとちょっとアレかなと思いまして……)

今回、お話を書くにあたり城戸さんの過去記事を読ませて頂き、文章からお子さんへのあたたかな愛情、社会の仕組みへの疑問、ウィットに富んだジョークなどを感じました。

城戸圭一郎さん、改めて「ら、はなし」にご参加頂きありがとうございます。ロボットのお話をまた書くことができて幸せでした。

私の愛しい子どもたち

2025年の大阪万博で展示されたロボットを再利用して教育型ロボットが開発されたのは記憶に新しい。

ロボット開発の背景には人口の3割以上が高齢者の現代社会で、国全体が「子は宝」のスローガンを掲げ、次世代生産者である子どもの徹底的な教育を目指すようになったことが挙げられる。

ロボットの研究開発を行なっているここ松山工業では文部科学省から子どもたちの自立促進を目的にした二体のアンドロイドの生産が命じられた。そのうちの一体の主な仕様は「周囲の人間がロボットに学習させることではじめて本来持ち合わせた機能を発揮するロボット」というものだった。

つまりは初期設定では何もできない状態で、子どもたちが手助けをすることで成長する仕組みを持つロボットだ。このロボットは「あまね」と名付けられたが、もうひとつ別の特性を持つロボットを作ってほしいと文科省からオーダーがあった。まったく違う特性を持つロボットを作り、動作確認を行ったうえでより本来の目的を達成できるロボットを採用したいとのことだった。「あまね」と対照的なロボットは「ハヤテ」と名付けられた。

「あー、今度抜擢された斉藤さんの話だろ? 『マザー』とか任命されて嬉しそうにしちゃってな。ちょっと仕事ができるからって調子に乗んなって感じ。女のくせにな」

「ほんとほんと、なんでこの会社にあいついるんだろうな。周りに男しかいないことにいい加減気付っての。どうせそのうちやめるからいいんだけどさ」

会社の隅に設置されている喫煙所で同僚女性の悪口を言う男性がふたり。クールビズルックと長袖シャツの20代後半の社員。ヤニ切れを理由に仕事をさぼっているようだ。白衣姿の城戸圭一はこんな最低な人間が同じ職場の同僚であることを不快に感じ、顔をしかめながら喫煙所のテーブルをフキンで丁寧に拭いた。社では人件費削減のため清掃員を雇っておらず社員が順番に喫煙室を清掃するため、喫煙をしない彼にもその仕事は回ってくるのだった。

「理系の女にろくな奴いないよな。生意気なばっかりで。俺付き合うならもうちょっと頭の弱い女のほうが可愛いから好きよ」

聞きたくない悪口に黙っていられず、彼は掃除の手を止め口を開いた。

「斉藤さんの悪口言わないでください」

「……。は?」

「斉藤さんのほうがあなた方よりちゃんと働いているでしょう? 彼女はあなたたちみたいにさぼったりしないし。それなのに陰口とか最悪じゃないですか?」

「ああ? 今、何て?」

こちらに近寄る男性社員にもうひとりの社員がまあまあとなだめる。その時、城戸は足元にあったバケツの取っ手を掴むと右手を水の中に突っ込み、パシャパシャと目の前の男性の足元めがけて水を放った。

「ほらほら、お掃除の邪魔ですよ。退散、退散。これ以上ここにいたら後で部長にチクっちゃいますよ~」

無理やりの笑顔で彼らを喫煙所から追い払うと、はぁとひとつため息をついた。彼女への妬み嫉みは氷山の一角だろうな。男尊女卑の風潮っていつになったらなくなるのだろうなと思いながらてきぱきと掃除を済ませて喫煙所を後にした。

「城戸くん、お掃除当番お疲れ様」

研究室Aのドアを開けると圭一と同期入社の斉藤チカが長机に着席して軽く右手を挙げた。ストレートの長い黒髪がさらりと揺れる。コンパクトな部屋に無駄なものは何もない。長机と椅子のほかにはホワイドボードとノートパソコンが2台。壁掛け時計。斉藤のマグカップ、圭一のお~いお茶のペットボトル。

斉藤の両隣にはボブカットのあまねと坊ちゃん刈りのハヤテが座っている。彼らこそ文科省からオーダーを受けて製造した教育型ロボットで、それぞれごく平均的な小学6年生の男女の体型をしている。圭一が清掃用具を入れるロッカーにバケツとモップをしまうと、あまねが彼の白衣に向かって鼻をすんすんさせる。

「城戸先生、たばこの臭いが酷いです。消臭スプレーを噴射します」

直後にあまねからウイーンと小さな機械音がする。慌てて斉藤が「待って、待って! あまねそれまだあなた習ってないから自己判断で勝手にやっちゃだめ!」と言ってあまねの手のひらから出た5センチほどのノズルを無理やり彼女の内部に押し込めた。

2027年7月現在、あまねとハヤテはシステム調整期間に入っている。来年1月末にはどちらがより目的に沿った動きをするのかテストを実施したうえで一方だけが選ばれる。選ばれなかった方は廃棄処分される予定だが、この事実は双方のロボットのシステムへの不具合を与えかねないため、彼らには黙秘にされている事項だ。

御覧の通り、あまねには本来の目的を無視して行動を起こすシステム的な問題があり、前途多難な状況にある。斉藤をはじめとした教育型ロボットに関与する人間はあまねの予期せぬ動きを見て皆、口をそろえてこう言う。「やれやれ」。

斉藤はこの施策では「マザー」と呼ばれ、あまねのシステム全般を管理する役として白羽の矢が立った。最新技術を駆使して製造されたアンドロイドの管理業務は社の中でも出世候補のポジションに当たるため、従業員の9割が男性を占める松川工業での女性の指名は異例中の異例であった。

マザーは一日中あまねに付き添う必要があり、日中はもちろん、終業後も自宅に彼女を自宅に泊まらせて動作確認とその報告を行っている。手間のかかる子どもを見守り、面倒を見る役として斉藤に母親役が与えられた。

一方ハヤテにも「ダッド」と呼ばれる担当者が斉藤と同じように一日を通しての管理を行っている。

「それじゃあ城戸くん、私これからお昼だからあとはふたりをよろしくね」

「斉藤さん、今日外で食べる?」

「うん、マック行こうかなって」

「じゃあこれ、クーポンあげる。駅前で配ってたから」

「さっすが、気が利く。さんきゅ」

圭一がポケットから取り出したクーポン券を受け取ると斉藤はチャーミングにウインクをして研究室を颯爽と出て行った。

ドアが閉まったことを確認し、ハヤテが急かす様に言う。

「城戸先生、早く始めましょう。今日はテキスト67ページからです」

「先生。教科書をマザーのおうちに忘れました」

「そう。じゃあ、あまねはハヤテに教科書を見せてもらってね」

圭一はキュキュっとペンの音をさせながらホワイトボードに大きく「おともだちとけんかしたときは」と書きだす。

教職免許を持ちながらロボット開発会社に就職した圭一は、今回2体のロボットに基本倫理や一般的思考を調整する役を任命されたのである。

「じゃあケース1から。あなたはよそ見をして歩いていたら廊下でおもだちとぶつかってしまいました。そういうときはどうしますか。はいあまねから」

「あまねには痛覚がありませんのでおともだちにぶつかっても痛くありません。問題ないです」

「………。ハヤテどうぞ」

「私はよそ見をするなどど言った愚かな行為はしませんので、人にぶつかること自体が想定できません。その質問はナンセンスです」

ふたりの回答を聞いて圭一は額を押さえた。あまねにはあまねの、ハヤテにはハヤテの無視できない問題点がある。この調子ではどちらも採用されない可能性すら芽生えている。文科省の判定は来年の1月末に迫る。あと半年あるとは言え、焦る気持ちがあるのは隠せない。

「ふたりとも、おともだちにぶつかったら、まずはごめんなさいを言おうね。あまねは痛くなくてもおともだちは痛いかもしれないからね。それからハヤテ、ロボットにも人間にも可能性として絶対にありえないということはないんだよ。だけど多くの可能性を巡らせることができるのはロボットならではだからね、君ならきっとあらゆる可能性を考えることができるよね」

穏やかに訂正を行うと、二体のロボットは「はい」と頷き、カチカチと電子音がそれぞれに鳴った。データの書き換えを行っているようだ。

人工知能が搭載されているとはいえこのロボットたちは決して万能ではない。思考にゆがみや偏りが出るのでこうやって問いに答えさせ、ひとつづつかみ砕いて説明をしていく。「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば、人は動かじ」山本五十六かく言うなりだが機械の彼らにもまったく同じことが言える。きちんと伝えて愛情をかけて育ててれば、まっとうに育ってくれるはずと圭一は信じている。

「先生、おしっこ」

壁かけ時計に目をやる。あまねの冷却材の液体を排出する時間が来たようだ。あまねが体をもじもじさせる。

「あまね、おしっこじゃなくて、トイレに行きたいって言おうね」

「先生、あまねのせいで授業に遅れがでるのは嫌です」

「ハヤテ、これからは君は共同生活を送るんだよ。もっとほかのおともだちにも優しくね」

「先生、漏れる……」

圭一はあまねをよっこらとおんぶして手洗い所へと猛ダッシュする。

「…………。私にはおともだちは必要ありません」

研究室に残されたハヤテはそう呟くと、手元のテキストに目を移した。

金木犀がほのかに香る頃、単独歩行を許可されたあまねは社内をひとりで探検するようになった。

彼女は目に入るものすべてに興味を持ち、積極的に人間と接触することを好んだ。長年松川工業で勤める社員が機械で部品を研磨している姿を見、「それは何を作ってますか」と訊ねて回っては部品の説明を聞いて興味深く頷き、最後は必ず「おじさん、あまねを作ってくださってありがとうざいます」とにっこり笑うので無機質な工場の温度がほんの少し温まるのだった。

昼休みにありえないほど音程が外れた声で社歌やラジオ体操の歌を口ずさみながら、駐車場の猫を追いかけ回したり、カラスに追いかけられているあまねを見て「和むわー」とどの社員も声を合わせて言うのだった。あまねには周りの人間を安心させる何かがあった。彼女の「不完全さ」「未熟さ」「懸命さ」「いたいけさ」「素直さ」は人々を安心させる。同時に彼女を助けるためには喜んで手を差し出したいと思わせる力を持っていた。

一方ハヤテへの視線は日を追うごとに冷たいものになっていった。研磨機で部品を磨いている社員に対して「数日前からずっとあなたの仕事を記録していましたが、大変効率が悪いです。正確性も確かに大事ですが仕事には納期があります」

そう言ってのけたのだ。

「なんだと? もう一回言ってみろ」

部品を研磨していた手を止めた高齢の男性社員はハヤテの襟元を両手で掴んで言った。

「おい、おまえ何言ってるかわかってんのか。おまえを作ったのはここで働く俺たちだぞ。なんで機械のおまえにいちいち指図を受けなきゃいけないんだ。 自分一人で起動すらできないないくせにナマ言ってんじゃねえ」

ハヤテの胸倉を掴んでグラグラと揺らし大声でがなり立てる社員の姿を圭一が見かけて駆け寄った。

「あの……ハヤテがどうかしましたか?」

「おい、教育担当、こいつの教育どうなってんだ! 目上の人間に対する礼儀がまるでなってないぞ。あまねはあんなに優秀なのによ。もう試験なんていらねえだろ、この工場内で決を採ってみろよ。満場一致であまねに票が入るぞ。こんなナメくさった態度のロボットなんか、さっさと勝負に負けて廃棄されればいいんだよ」

「私の教育が至らず、大変申し訳ありませんでした」

圭一は深々と頭を下げる。1秒、2秒、3秒、4秒。まだ下げたままの頭をあげない。

「わかりゃいいんだよ。こっちだってできれば仲良くやりてえからな。おい、城戸さん、頭あげろよ。……もういいって、いい加減あげろって! いやまじあげてよ、俺が悪者になっちゃうだろ」

相手の焦りを充分に把握したうえでゆっくりと頭をあげた。

「大変失礼致しました。ハヤテにはあとできちんと言い聞かせます。もう下がってもよろしいでしょうか」

おう、と言う声を聞いてから圭一はハヤテの腕を引いて歩きだしだ。

「城戸先生」

「なんだい?」

「勝負ってなんですか」

「なんだろうね」

「……理解しました。私とあまねは生き延びるための勝負をしているんですね。そして現在はあまねが優勢、そういうことなんですね。私はこのままだと廃棄処分になるのでしょうか」

「概ね当たっている。だけど最終的な決断はクライアントである文科省の職員さんが行うから私からはなんとも言えないんだ」

「先生、あまねにあって私に足りないことはなんでしょうか」

「そういう見方は良くないよ。あまねにはあまねの良さがあるし、ハヤテにはハヤテの魅力があるんだからね。他のアンドロイドと比べて劣っていると感じるところを補おうとしても、システム上無理があるよ」

「では私の劣っているところを指摘してください」

「そうだな、ハヤテは伝え方がストレート過ぎる。人によってはカチンと来るからもっと婉曲的に表現してごらん。だけどこれは裏を返せば率直で良いということだからね。表現力をもっと磨いた方がいいね。あとでダッドには名作映画と直木賞の本のデータを落とすように伝えておくよ」

「それくらい自分で用意できます」

ハヤテが即答したあと、ハッと口元を押さえてから言い直す。

「……訂正します。ありがとう城戸先生、私からダッドにそのようにお願いしてみます」

その様子を見て圭一はうんうんと深く頷いた。

「君の良さはずば抜けた順応性の高さかもしれない。ちょっとずつ直していけば素晴らしいロボットに成長するんじゃないかな」

無表情のハヤテの頬に圭一の両手を当て、ぐいと上向きに引っ張る。

「ほら笑顔笑顔!」

ハヤトの半分引きつった笑顔を見て、いいねと圭一はグッと親指を立てた。ハヤテもそれを真似をして親指を立て、今度はもう少しだけ自然な笑みを浮かべる。

1月。研究室Aの窓からは葉が皆落ちた寒々しい木々の姿が見える。今後の生き残りをかける判決の時が来た。研究室には文科省の職員1名と圭一、斉藤、そしてあまねが呼び出された。つまり、文科省が下した判定はあまねの採用だった。

彼女をクラスに取り入れれば周囲の子どもの思考力や判断力の向上促進が予想されるというのが省の最終回答だった。

彼女が持つ「ちょっと足りない感じ」はマイナスのようにも思えるが彼女の最大の武器でもある。誰が見ても弱そうなあの感じは彼女を助けてやりたいと思わせる何かを持つ。つまりは何事もおぼつかない彼女のために生徒は自発的に学び、彼女のフォローをし、教えることで彼ら自身も深く学ぶであろうという判断だった。

ハヤテに関しては、もともと「生徒と切磋琢磨して周囲の成長を促すタイプのアンドロイド」をコンセプトとして作られていた。圭一のアドバイスを受けた翌日からハヤテの口ぶりは当初に比べれば柔らかくはなったものの、元来持つ自分と他人双方へ対する厳しさは最後まで拭うことができなかった。クライアントとしてはストレス耐性の弱い現代の小学六年生を対象としたロボットとしてはそぐわないという回答だった。

判決文を聞きながら、あまねはぽかんと口を開けたままになっていたので「あまね、口閉じて」と圭一は彼女にこっそり耳打ちする。

「あまねとハヤテさんは一緒に学校に行くのではないのですか?」

いまいちピンと来ていないあまねに、皆首を振る。

「嫌。嫌ですあまねだけが行くの嫌です。ハヤテさんと一緒じゃなきゃ嫌です」

きっとあまねは今、過去のデータを読み込んでいる。11月、駐車場で落ち葉を集めて焚火をし、皮膚面がカンカンに熱くなってハヤテの冷却材で冷やしてもらったことを。12月、サンタなんかいないとハヤテにネタバレされて本気で怒ったあまねにお詫びのしるしとして動物の図鑑をプレゼントしてもらったことを。1月、初詣に行って大凶を引いてショックを受けたあまねに「今が最悪ってことだから、明日からマシになる」とハヤテから励ましの言葉をかけてもらったことを。

10月の時点でハヤテは自分が負けることを勘づいていたはずだ。そのあとハヤテの行動は見る見る改善していったが途中から彼は選ばれることを諦めていたようにも思えた。あまねの素直さには絶対にかなわない。優秀なだけのロボットではきっと選ばれることはない。廃棄される。そう理解した以降は無駄な戦いはやめようと思考の路線を変えたのか、あまねに対してとても優しく接していたように見えた。

あまねが嫌だ嫌だと駄々をこね始めたその時、研究室のドアが三回ノックされ、静かにドアが開く。失礼しますと言ってハヤテが入室した。

「会議中に大変申し訳ありません。あまねの声が聞こえたのでダッドに許可を取り入室致しました。あまね、合格おめでとう。君ならきっと小学校でもおともだちに受け入れてもらえるから安心したらいい。そして、本日はクライアント様にひとつお願いがあります」

ハヤテが職員の目をしっかりと見て、一度大きく深呼吸した。

「これからあまねが小学校に派遣されるにあたってひとつ懸念事項があります。それは、あまねには予備パーツがないということです。この先、私の廃棄処分は決まっていると伺っております。そこで廃棄後の私のパーツをすべてあまねの予備パーツとして保管して頂きたく存じます」

ハヤテが一気に吐き出した言葉を聞いてあまねは目を丸くした。

「廃棄?! 廃棄ってなんですか、あまねにはそんな情報の共有はありません」

叫び声にも近い彼女の興奮した声を聞いて、斉藤はあまね落ち着きなさい!と叱咤する。情報処理を仕切れなくなったあまねは体内の温度が見る見る上がっていき、両手両足が不自然な動きをし始めた。それはどこか阿波踊りのような動きにも見え、このシリアスなシーンにはまったくそぐわない動作だった。文科省の職員が「なんだねこれは」と怪訝そうな顔を斉藤に向ける。「一目でステータス異常がわかるように特殊な動きをプログラミングしています。この動作であれば問題ありません」と斉藤が答え、あまねの後頭部にある電源を長押ししてスリープ状態に切り替える。プシューと音がして膝から崩れた彼女を圭一が後ろから抱きかかえた。

次にあまねが目を覚ましたのは斉藤の自宅のベッドの上だった。二本の脚は膝から下が外され、充電機が接続されている。

目覚めて最初に目に入ったのは斉藤ではなく、圭一が漫画を読む姿だった。

「城戸先生、小説だけでなく漫画も好きですか?」

彼は本から顔を上げ、にっこり微笑んで頷く。

「ギャグ漫画も、シリアスな小説も、ホラー映画も、恋愛ドラマも人間模様が垣間見れるものならなんでも好きだよ」

「城戸先生は、人間がすき」

カチカチとあまねからデータを刻む音がする。

「それから、人間臭いあまねも、知的なハヤテも大好き。君たちは本当に人間以上に優しいロボットに育ってくれたなって先生としては誇りに思っているよ」

「先生は、わたしたちロボットが好き。よかった、安心しました」

そう言ってあまねは掛け布団を頭まで引っ張った。彼女なりの照れ隠しなのだろう。ほほえましくその姿を見て、圭一は優しく話しかける。

「ハヤテはね廃棄なんてされないよ。あまねもハヤテもどっちも優秀なロボットだからね。廃棄しないでほしいって僕たち松川工業の社員全員分の署名が集まったんだ」

「ハヤテさんはどうなりますか」

「うん、彼はオリンピックを目指すアスリート養成所への派遣が決まったよ。もともとハヤテはストイックな性格だし、AIの性能が高いタイプだからスポーツ選手の技術向上には打ってつけでしょう?」

布団から顔を覗かせたあまねはわぁそれは適材適所ですと言い、今日一番の笑顔を見せた。

こうしてあまねは八王子の小学校へ、ハヤテは都内にあるアスリート養成学校へと派遣されることになった。派遣する前にこれまで松川工業で得たデータをすべて削除するのだが、やはりここでも駄々をこねたのはあまねだけだった。

「やだやだやだやだやだ嫌です! データが消えるなんて嫌です!! 断固拒否します。ハヤテさんのことも城戸先生のことも忘れるなんて嫌です!!」

あまねの両目と鼻から大量のオイルが流れ、斉藤がいくらなだめても頑として受け入れようとしない。

それを見たハヤテはやれやれと言いながら、こう諭した。

「あまね、あまねならきっと大丈夫。記憶がなくなっても、小学校に入学したらあまねにはちゃんとともだちができるから」

「ハヤテさん、みんなのことを忘れてひとりになるの、不安になりませんか」

「私は個人プレー重視のロボットだからシステム上、ひとりでも不安にならないように作られているんだ。あまねはチームプレー型のロボットだから性質上、私より心細く思うかもしれない。だけど、そんな私でもあまねとともだちでいたいと思えたんだ。もともとのシステムを超えて別の仕組みを取り入れたいと考えさせるって機械の世界ではものすごいことなんだよ。機械の私にそう思えたということは99.9%の確率であまねには素敵なともだちに巡り合える。あまねだったら人間のおともだちとも絶対に仲良くなれる。ねえ、あまね私のことを信じてみてくれないか?」

ハヤテはテーブルの上にあるボックスティッシュを取り、あまねの流れ出るオイルを拭ってやる。その姿が本当に血の通った人の子のようで、またいとおしい子どもたちがこんなにも優しく成長したことを思い、圭一はそっと自身の目頭を拭った。

「わかりました。あまねはハヤテさんのことを信じます。その論理から言えばきっとあまねにもたくさんの素敵なおともだちができます。頭脳明晰なハヤテさんにも、たくさんのおともだちが絶対にできます」

ハヤテがにっこり頷くとじゃあ握手、と差し出した右手をあまねはぎゅっと握った。

「城戸先生、ライバルじゃなくておともだちがいるっていいものですね」

少し寂しそうにほほ笑んだ彼と、彼女を圭一は思い切り抱きしめた。

このあとのお話は皆さんがご存じの通り、八王子の小学校に派遣されたあまねは奏と理子という素敵なおともだちに恵まれることになる。

そしてすべての電力を使って奏を死ぬ気で助けたあまねは、後に奏によって自らを助けられることになる。

あまねがバッテリー系統のエラーで起動をしなくなったと聞いたとき、圭一は全国のロボット開発研究所を走り回って対策を講じたが、その甲斐虚しくプロジェクトの解散を言い渡された。

それから10年の月日が経過して、当時小学生だった男の子があまね救出のためロボット工学の権威と呼ばれる大学で学んでいると聞いたときには一縷の望みを託す気持ちでいた。

ある年の秋、斉藤から大事なひとに合わせたいと言われ自宅へ向かうと、そこにあの日のままのボブカットのあまねがちょこんと座っていた。斉藤に関してはマザーとしてシステム管理を行う必要があるため、あまね内部の記憶も保持されたままになっている。しかし圭一に関する情報はあまねが松川工業を去る日にすべて消されているから、彼を見てもなにも思い出さないはずだ。

「あまね……。君にもう一度会うことができてうれしいよ。でも君はもう私のことは覚えていないよね」

人間そっくりの彼女に話しかけると、彼女の頭部からカチカチと電子音が鳴った。

「…………。城戸先生、ご無沙汰してます。ただいま瞳の虹彩でもって生体認証が取れました。断片的ではありますが、先生のことを覚えています。マザーはあるとき松川工業でずるをしました。あまねの記憶を完全には消しませんでした。これはクライアントさんに見つかったらおおごとです。どうかご内密にお願いします。

マザーはあまねが受けた授業の時間の記憶は消しましたが、それ以外は生体認証が取れれば記憶が戻るようにシステムを組みなおしたというのです。さみしがりやなあまねのために」

言い終えるとあまねは人差し指を口元に当てて、シーと言い笑った。

そんな話は斉藤からは一言も聞いていない。彼は鳩が豆鉄砲を食ったような表情をした。なんだって?システムを組みなおしたって?

「お取込み中失礼するわよ」

紅茶を載せたトレーを持って階下からリビングに入ってきた斉藤は驚いたでしょ? と子どもっぽく笑う。

「さすがに学校派遣中のあまねを城戸くんに会わせるのはまずいと思ったんだけど、今ならいろいろ開放されているからいっかなって。あの時のあまねのあんな姿見たらさ……。たとえこの先会わなかったとしても、思い出として残すくらいならいいかなって思っちゃったんだ。向こうのダッドにも相談済み」

「斉藤さん、勝手にシステム再構築なんかして、バレたら首ですよ。しかも懲戒免職の方の」

「いいわよそしたら寿退社するから」

見てこれ、と言って斉藤は右手の薬指に光るダイヤを見せた。あ、でもまた社内の人間にはナイショなのと言い、人差し指を口に当ててシーっとして笑った。

やれやれ、と思いながら圭一は空いた窓から香る金木犀の香りを懐かしく感じているとあまねが壁のコルクボードに貼ってある新聞記事を持って手渡した。新聞のタイトルは「仙台 AI搭載アンドロイド、水泳選手の育成に成果」。

「ハヤテさんの記事です。オリンピック強化選手の育成でとても素晴らしい結果を出しています。見てください、ハヤテさんの周りにはたくさんのおともだちがいます。ハヤテさんはさみしくありません」

そう、と柔らかにほほ笑み、あまねはどうだい? と訊ねる。

「あまねも現在はたくさんのおともだちがいます。ハヤテさんの言うようにあの時の記憶を失っている状態でもきちんとおともだちを作ることができました。これからもきっと仲良く過ごすことができると思います。ハヤテさんとは遠く離れていますけれど、それぞれの土地で幸せに暮らしているのだからあまねはさみしくありません。ハヤテさんもきっとそう思っているはずです」

胸を張って答える彼女に確かな成長を感じ、彼女の髪を優しく撫でるとあまねは幸せそうに目を細めた。

周りを巻き込んで関わった人間を成長させるアンドロイドと、周囲の人間と切磋琢磨して総合的なレベル上げをさせるアンドロイド。本来一方が優遇されるものではなく、どちらもこの世界には必要なものであると彼は考える。

そして、情緒の育成を任された彼にとってはどちらのアンドロイドも自分の子どものように平等に愛おしい存在だった。

そういえば、今年に入って仕事に忙殺されていてまったく有給消化をしていないことを思い出す。来月にでも、まとめて休みを取って会いに行ってみようか、もうひとりのかわいい子どもに。

そんなことを考えながら、あまねの小学校での珍道中エピソードに圭一はうんうんと耳を傾けた。

(おしまい)

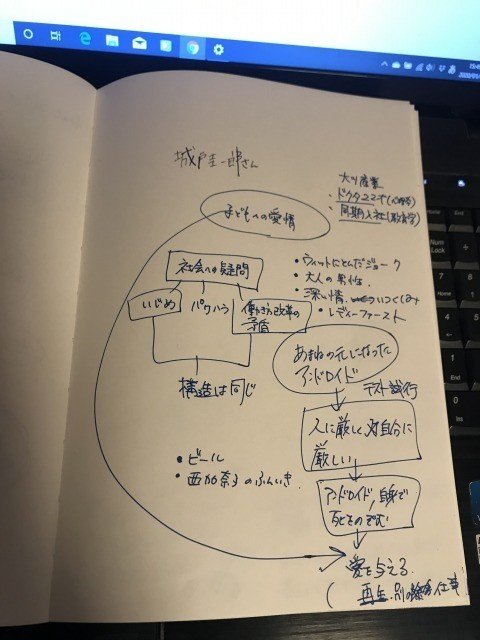

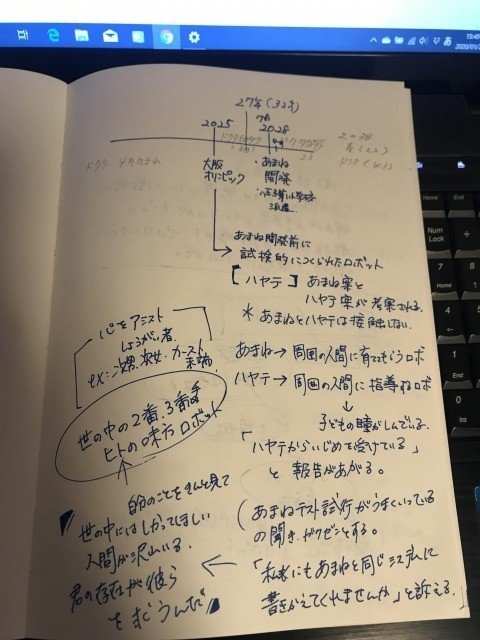

制作ノートです。乱文失礼。

概ねの流れを作っても、実際にストーリーを書く段階で内容が変わっていく不思議。初期設定からだいぶ流れが変わりましたね……。時間軸がポイントになる小説は書いていてひやひやします。ずれていないといいんだけどな……。

二体のアンドロイドが対立するというストーリーは、「あまねく光を未来に捧ぐ」の構想段階で考えたアイデアでした。

あまねもハヤテも母音・子音が同じなのが気に入っています。

また、あまねの名は西周から拝借しております。(教えてくださったnoteクリエーターさんに感謝)

もとになった小説はこちらです。

気に入った! と思って頂けたら投げ銭して頂けると喜びます。

#城戸圭一郎さん #らのはなし #掌編小説 #小説

頂いたサポートはやすたにの血となり肉となるでしょう🍖( ‘༥’ )ŧ‹”ŧ‹”