高台の住宅地は縄文・弥生・古墳時代の人気エリアだった

神奈川県横浜市にある三殿台遺跡へ行ってきました。

標高約55メートル、広さ約1万平方メートルのこの遺跡は、横浜の中心地からもほど近い立地にありますが、なぜかあまり知られていない穴場的遺跡です。

高い丘の住宅街に隣接する三殿台遺跡は、1966年に国の指定史跡となり、1967年には三殿台考古館が開館し遺跡が公開されました。

残念ながらこの日は薄曇りでしたが、晴れていれば富士山も望める絶景ポイントでもあります。

縄文&弥生&古墳時代の住居数がすごい!

この遺跡の売りは何と言っても、縄文、弥生、古墳の各時代の住居跡が多く見られること。

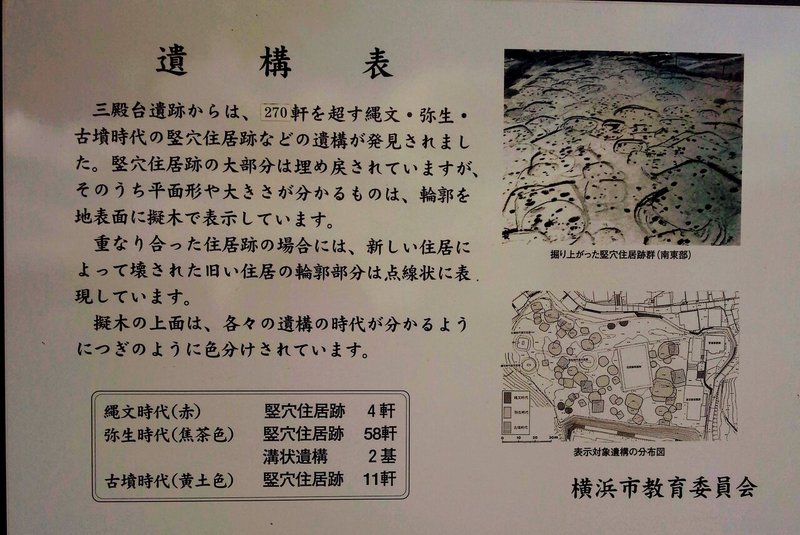

その数、縄文住居跡4件、弥生住居跡58件、古墳住居跡11件。

これだけの住居が時代をまたいで建てられたことは、何千年という長い期間において安定して住みやすい土地であったことを表しています。

上記の「遺構表」にあるように、遺跡の敷地の大部分は木の杭で住居跡が表されています。

(下の写真)一番手前の四角形の木の杭の印が古墳時代の住居跡、その先の2つの円形は弥生時代の住居跡というように、多くの住居跡が表示されています。中には、弥生時代と古墳時代のものが重なる部分もあり、どの時代においても家を建てやすい場所は同じであったかが解ります。

住居の間隔が狭くて、まるで住宅密集地のようでありますが、縄文後期から古墳時代後期までの約2,000年の間の住居跡なので、実際には高台のゆったりした住宅地だったと思われます。

ここでの暮らしはどの様なものだったのでしょうか。縄文時代から弥生時代、そして古墳時代の三殿台の足跡をちょっと追ってみましょう。

「縄文時代」

今から約4,500年前、 三殿台に初めて人が住が住み始めました。そして、その1,000年後の約3,500年前の縄文後期にムラが営まれはじめました。

縄文土器や骨角器、装飾品の他に、丘の斜面に点在する貝塚からは貝殻や獣・魚骨が出土しています。今よりもずっと海が近かったことを表しています。

一言に縄文時代の住居と言っても、数件の住居が集まってムラが形成されるまで1,000年の時を経ています。

「弥生時代」

今から約2,000年前の弥生時代中期、稲作や貴金属などの新しい生活様式を持った人達によってムラが作られました。

同時期にあった住居の数は20軒程度と考えられています。その当時としては、かなりの大規模な住宅地だったと言えます。

発掘調査によって、壺や甕、石器、炭化した米、青銅製の装飾品などの弥生時代の生活用品が出土しています。

「古墳時代」

今から約1,400年前の古墳時代後期のムラで、壺で焼いた須恵器や鉄製品などから、古墳時代の生活様式がうかがえます。

かまどでは、甕と底の無い甕とを組み合わせた蒸し器の様なもので、米を蒸していたようです。

住居跡がそのまま保存されている

遺跡にドンと佇むこの大きい建物は何でしょうか?

なんと、この中には住居跡が大切に保存されていました。

前述の様に発見された住居跡の多くは埋め戻されて、木の杭で住居跡の輪郭をとどめるだけですが、一部の住居跡がここで大事に保護されています。

この施設のお陰で、「ここに営みがあったこと」がより一層感じられます。

通常、遺跡現場は発掘が終わると、殆どが埋め戻されます。

道路が作られたり建物が建って、何にもなかったかのようになってしまうのが普通。ちょっと寂しいですね。

そもそも土木工事や建築工事で地面を掘り起こした時に土器などが出土して、発掘調査がされることが殆どなので、仕方がないことですが。

縄文~古墳時代の竪穴式住居の移り変わり

それぞれの時代の竪穴式住居が建っているので、見比べるのも面白いです。

注目したいのは、住居の平面の形からもわかるように、徐々に建築構造が進化していること。

きっとその結果、作業も効率化され建築日数も短縮できたことでしょう。

それぞれの時代の住居の特徴は、

「縄文時代」平面の形は、いびつな5角形で、数多くの柱と梁で屋根を支えている。建物の中央近くに石で囲まれた炉が作られている。

「弥生時代」平面の形が、楕円形から隅が丸くなっている方形へ移行。

「古墳時代」平面の形が、ほぼ四角形となり、主に4本の支柱で屋根を支えている。かまどの位置が、奥側に設置される。

これは縄文時代の住居

現在は「土葺き」説が有力になっています。

鉄製品がない縄文時代に、これだけの柱、梁を調達し組みあげるのは、大変な労力と時間が必要であったと思われます。

マイホームを持つのは、いつの時代も大変ですね。

敷地入り口にある展示施設には、三殿台遺跡から出土したそれぞれの時代の遺物を見ることができます。

土器作りや、星を見るイベントなども多く開催されています。

ちょっと変わった名前のこの遺跡は、横浜出身のユニット「ゆず」ゆかりの地としても有名で、CD「すみれ」ブックレットに登場しているそうです。

素晴らしい景色と大きな空、古代の人々とリンクできそうな気がする、そんな場所です。

縄文人たちも、お天気よい日には富士山を眺めたでしょうか?

最後まで読んでいただき有難うございました☆彡

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?