初語はいつから話すのか—初語に関する学術的データ

エビデンスを求めて三千里、着太郎 (@192study) です。息子に言葉の遅れがあるため、言語発達遅滞に関する情報を収集しています。

今回はその過程で収集した初語の時期についての学術的なデータをまとめました。過不足は随時更新して行ければと思います。

要約

平均が12カ月台、90%タイルが15カ月までに初語を話すとするデータが多い。男女差があり、女児の方が早い。

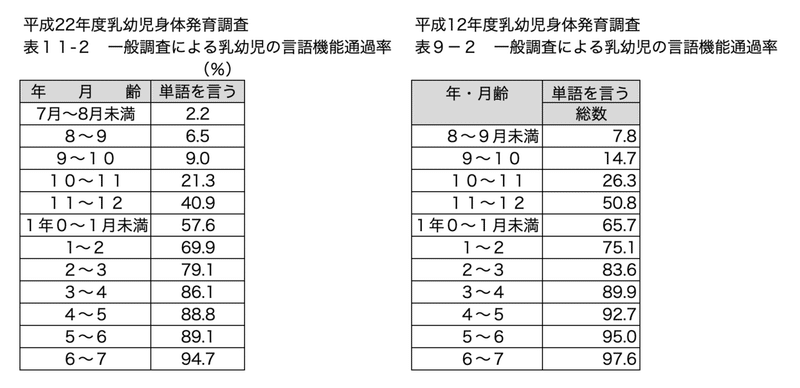

厚生労働省「乳幼児身体発育調査」2010年 7,652人

7〜8カ月で2.2%、12〜13カ月で57.6%、14〜15カ月で79.1%、17〜18カ月で89.1%、18〜19カ月で94.7%が単語を話している。平均12.2カ月。

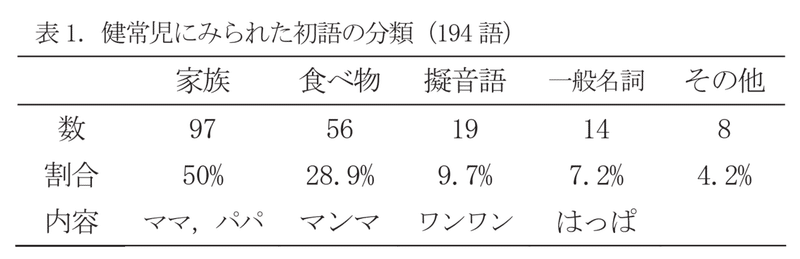

吉岡豊ら「初語の意味内容と表出時期について」2012年 228人

全体平均12.7±2.8カ月、男児13±3カ月、女児では12.4±2.5カ月、90%が15ヶ月までに初語が認められた。

「日本版デンバー式発達スクリーニング検査」1980年

男児は14.8カ月、女児は14.1カ月で90%がママ,パパなど意味のあることばを1語いう。

「遠城寺式乳幼児分析的発達検査法改訂版」1977年 1,718人

月齢10カ月で53.8%、11カ月で71.2%、12〜13カ月で89.2%、14〜15カ月で93.0%がことばを1〜2語正しくまねる。

小林ら「語彙爆発の新しい視点」2013年 17人

初語開始時期は平均12.9ヶ月。

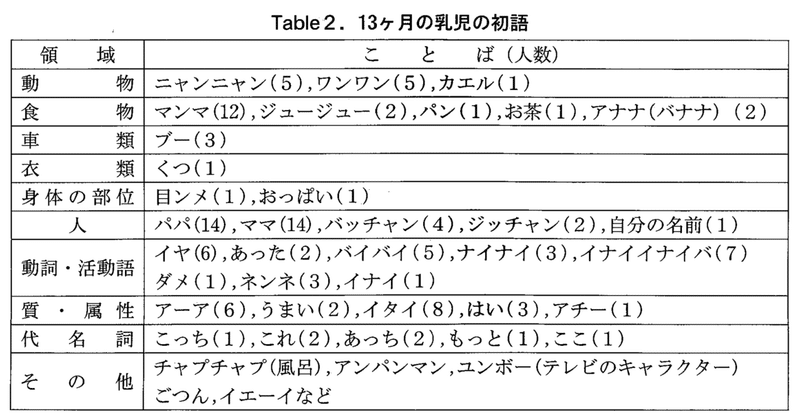

戸田須恵子「乳児の言語獲得と発達に関する研究」2005年 26人

13ヶ月で発語した者は26人中21人(80.7%)。

厚生労働省「乳幼児身体発育調査」(2010年)

厚生労働省の旧雇用均等・児童家庭局(現子ども家庭局母子保健課)が統計法に基づく一般統計調査として10年ごとに実施、集計、公開している「乳幼児身体発育調査」に「一般調査による乳幼児の言語機能通過率」が含まれており、最新の「平成22年度乳幼児身体発育調査」によると生後1年6~7か月未満の乳幼児の90%以上が単語を話している。集計された標本は7,652人。

標本数から単純計算すると平均12.2カ月になる。

吉岡豊ら「初語の意味内容と表出時期について」(2012年)

第12回新潟医療福祉学会学術集会で発表され、新潟医療福祉学会誌 Vol.12 No.1(2012年10月刊行)に掲載された吉岡豊らによる「初語の意味内容と表出時期について」に、228名(男児112名、女児116名)の養育者を対象とした初語に関するアンケート調査がある。

幼児の90%は15カ月までに初語が認められたが、その一方で初語が19カ月以降と遅いケースも認められた。初語表出の平均は12.7±2.8カ月であり、男児では13±3カ月、女児では12.4±2.5カ月であった。

家族に関するものが初語全体の50%であること,次いで食べ物に関する初語が多かった.その他,擬音語表現も10%ほど認められた.それらの表現が初語としてはどのような表現になっていたかを調べたところ,家族で最も多かったのは「ママ,マンマ(お母さん)」であり,次いで多かったのは「パパ(お父さん)」であった.食べ物では「マンマ」が最も多く,擬音語では動物の鳴き声(ワンワン,ブッブーなど)が19語中18語であった.

日本版デンバー式発達スクリーニング検査 (1980年)

「言語発達に遅れがある子どもの語彙力に関する研究 : 広汎性発達障害と知的障害を対象に」吉岡豊(新潟大学大学院現代社会文化研究科)

日本版デンバー式発達スクリーニング検査第1版(上田,1980)の言語項目「ママ,パパなど意味のあることばを1語いう」では,女児の90%が14.1か月でクリアーしているのに対し,男児では14.8か月を要している.

遠城寺式乳幼児分析的発達検査法改訂版 (1977年)

遠城寺式乳幼児分析的発達検査法は昭和33年(1958年)に九州大学医学部小児科において約700名を対象として検査し、試案の数次にわたる改訂を重ね製作発表された。その後昭和52年(1977年)に改訂版として1,718名(男児854名、女児864名)に新たに検査が実施されたものが出版された。

『遠城寺式・乳幼児分析的発達検査法―九州大学小児科改訂新装版』には「発語」に関する月齢11ヶ月の検査問題に「ことばを1〜2語、正しくまねる」があり、これを初語の基準と見なすことができる。判定として「ウマウマ、パパなど、ことばを正しくまねることができれば合格」とされており、記載されている各月齢の通過率は月齢10ヶ月では53.8%、11ヶ月で71.2%、1歳〜1歳1ヶ月で89.2%、1歳2ヶ月〜1歳3ヶ月で93.0%となっている。

小林ら「語彙爆発の新しい視点」(2013年)

日本赤ちゃん学会の学会誌ベビーサイエンス 2012.vol.12(2013年3月刊行)に掲載されている「語彙爆発の新しい視点:日本語学習児の初期語彙発達に関する縦断データ解析」の縦断的研究によると初語開始時期は平均で12.9ヶ月であった。データ解析対象は17名。

本調査に参加した18名のうち,1年間に意味のある語を1語も発しなかった幼児が1名存在した。そのため,データ解析は17名分を利用した。この17名のデータにおいて,初語開始時期は平均393.2日齢(SD60.7; 範囲:218-523)で,月齢で言うと12.9ヶ月であった。また累積語彙数が50語に達するのは,平均636.4日齢(SD73.4; 範囲:536-821)で,月齢は20.9ヶ月であった。但し,いずれも個人差が大きいことは特徴的である。

戸田須恵子「乳児の言語獲得と発達に関する研究」(2005年)

釧路論集 : 北海道教育大学釧路校研究紀要 第37号に掲載されている戸田須恵子「乳児の言語獲得と発達に関する研究」では乳児が13ヶ月になった時にBatesの言語質問紙に基づいて母親にどのような言葉が出ているのか聞いており、13ヶ月で発語した者は26人中21人としている。13ヶ月時のことばを調べると40語の異なる言葉がみられたという。乳児が最も多く発語していることばは、パパ、ママであり、次いでマンマ(ご飯)であり、そしてイタイ、アーア、イナイイナイバーなどが多かったという。

二語文が出るのは15ヶ月で2人、18ヶ月で3人、20ヶ月で10人、22ヶ月で7人、24ヶ月で2人、3人は2歳までに二語文は産出されなかった。

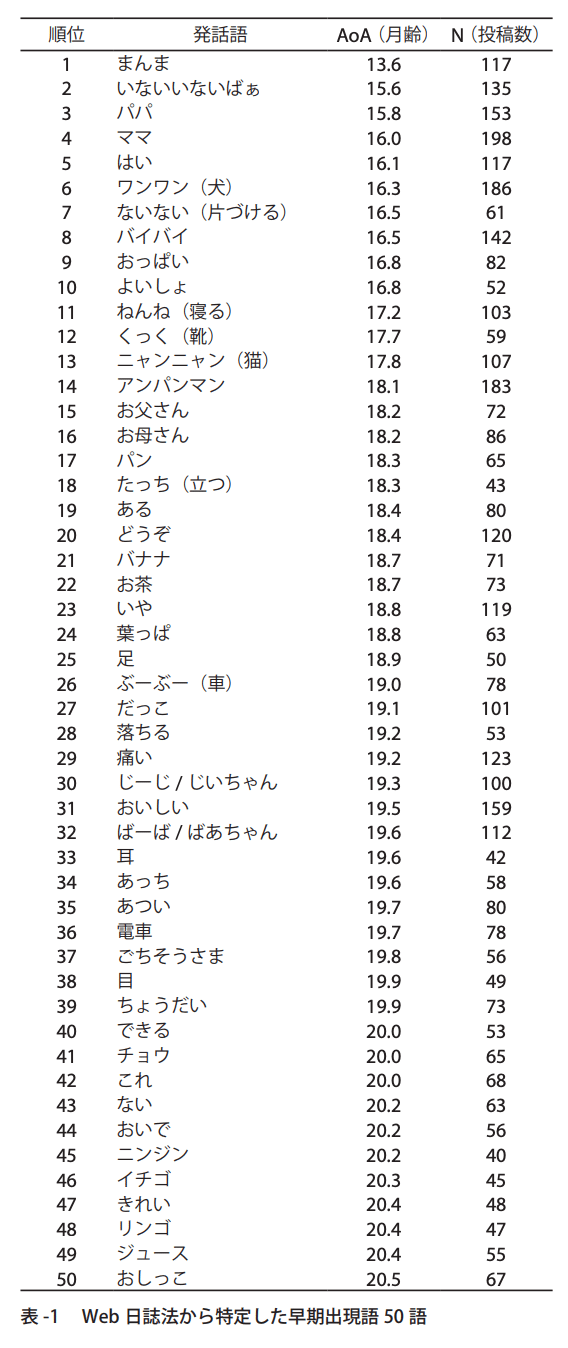

小林ら「日本語学習児の初期語彙発達」(2012年)

情報処理学会の学会誌「情報処理」Vol.53 No.3(2012年3月刊行)に掲載された小林ら「日本語学習児の初期語彙発達」に記載されている「早期出現語50語」によると、最も早期に出現する傾向にあったのは「まんま」「いないいないばぁ」「はい」などの社会的な語(日課や挨拶)や、「ママ」「パパ」「ワンワン」などの人物や動物を表す語であった。

何か少しでも役に立ったらと思います。サポートいただけると喜びます。