「黄色人種」の誕生─リンネから黄禍論まで

黄色人種(モンゴロイド)という言葉がある。これは文字通り黄色い肌を持つ人という意味である。だが我々日本人の肌は『シンプソンズ』に出てくるように真っ黄色ではない。なぜ我々は黄色人種と呼ばれるのだろうか。

はじめに結論を言うと、これは人為的な、恣意的な区分けの結果であり、人々の実際の肌の色とは何の関係もないのだ。

実際、初期の西洋の旅行者や宣教師、大使が肌色に言及した場合、東アジア人はほとんど常に白人と呼ばれ、特に16世紀の最初の近代的な接触の時期には、明確に白人と呼ばれていた。当時の文献では(ヨーロッパの白人から見て)「我々と同じくらい白い(as white as we are)」と呼ばれたことすら何度もあった。

「黄色」という言葉は18世紀の終わり頃から時折登場し、19世紀になると西洋人の中に定着した。この過程では、中国人と日本人はヨーロッパの出版された書籍の中で肌が「黒くなっていった」のがある(そのように認識された)。背景には貿易、宗教、国際関係などのヨーロッパのシステムに日本人や中国人が参加することを嫌がることが明らかになったのがあり、次第にかつての肌の「白さ」を失っていった(またしてもそのように認識された)。

言い換えれば、黄色人種という言葉は単純な肌色の認識に基づくものではなく、ヨーロッパから見た、日本人の文明、文化、服従(特にキリスト教化されるべきかどうか)等に関連していたのである。

具体的に東アジア人の顔に黄色のレッテルを貼った最初の「容疑者」は、かのカール・フォン・リンネ(1707~78)だと指摘される。リンネはアジア人の肌の色を暗いという意味のラテン語「フスクス(fuscus)」と表現したが、1758~9年に刊行された「自然の体系」第10版では「ルリドス」(luridus、瑠璃色」、「淡い黄色」)と具体化した。この変更の理由は説明されなかったが、リンネの植物学の出版物の中には、不健康で有毒な植物を特徴づけるために、ルリドスという語も登場している。アジア人の「黄色」はこのような負のレッテルを意図して設定されたのかもしれない。

リンネの後、比較解剖学の創始者として知られるブルーメンバッハ(1752~1840)は更に、東アジア人の肌の色を「浅い黄色(gilvus)」と明確に規定した。くわえて、ヨーロッパ人にとって不吉、脅威となる単語、つまりアッティラ、ジンギスカン、チムールを連想させる「モンゴル」を引っ張り出してきて、東アジア人を「モンゴリアネス(mongolianness)」と名付けたのだ。この言葉は最初は細々と使用されたが、東アジアを訪れた旅行者が現地人を黄色人種と示す事例が徐々に増え、黄色人種は19世紀における人類学の核心要素に位置づけられた。

ヨーロッパでは黄色人種は白人より下の人種だと位置づけるために不断の努力が行われた。黄色人種は、その身体的・文化的特徴が白人ヨーロッパの規範とは異なる(というか、むしろ逸脱していて劣っている)ことを保証するような関連性を持つようになった。そして、ブルーメンバッハよりもはるかに凶暴な白人の思想家は、ヨーロッパの白人を頂点とし、アフリカの黒人を底辺とした明確な人種ヒエラルキーを作り上げ、黄色人種はその「中間」として組み込まれた。

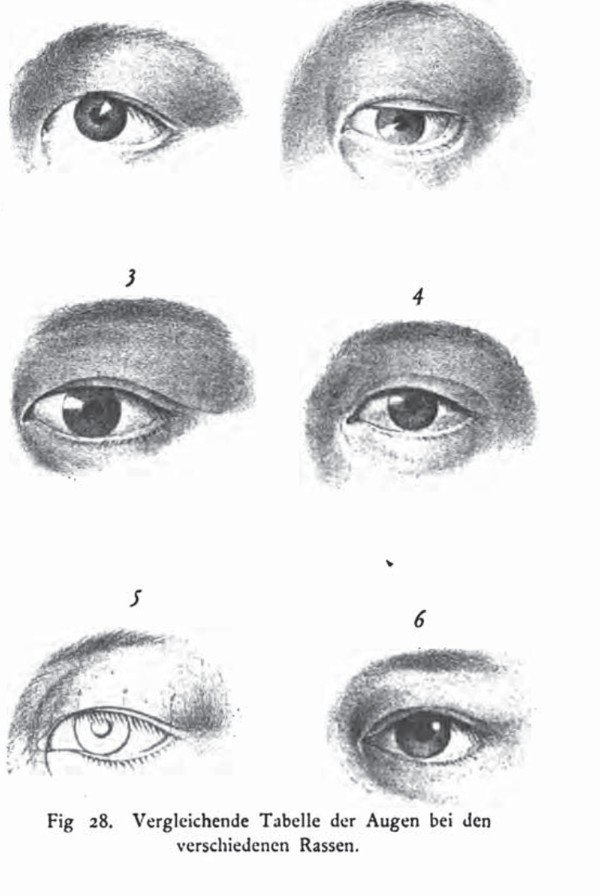

19世紀の医学研究では、「黄色人種」を白人と区別する身体的条件を具現化したものとして定義しようとする試みが頻繁に行われていた。これには「蒙古ひだ」(目尻を覆う皮膚の折り目)も含まれていた。

更に「蒙古斑」(乳幼児の腰や臀部に現れる先天性の青みがかった跡)、「モンゴリスム」(現在で言うダウン症)など、白人と区別する特定の身体的条件(特に劣っていると考えられたもの)を具現化したものとして、この人種を定義しようとする試みが頻繁に行われた。これらの症状はいずれも黄色人種だけの固有症状であるとされていて、黄色人種が「健康で発達した白人」の身体の正常性といかに異なるかを示すことを目的としていた。実際、当初モンゴリスム(ダウン症)は黄色人種が劣等なので起きるので、白人にはダウン症は起きないとさえされた。つまり約言すると、黄色人種は白人より劣るということを白人の学者はどうしても言いたかったのだ。

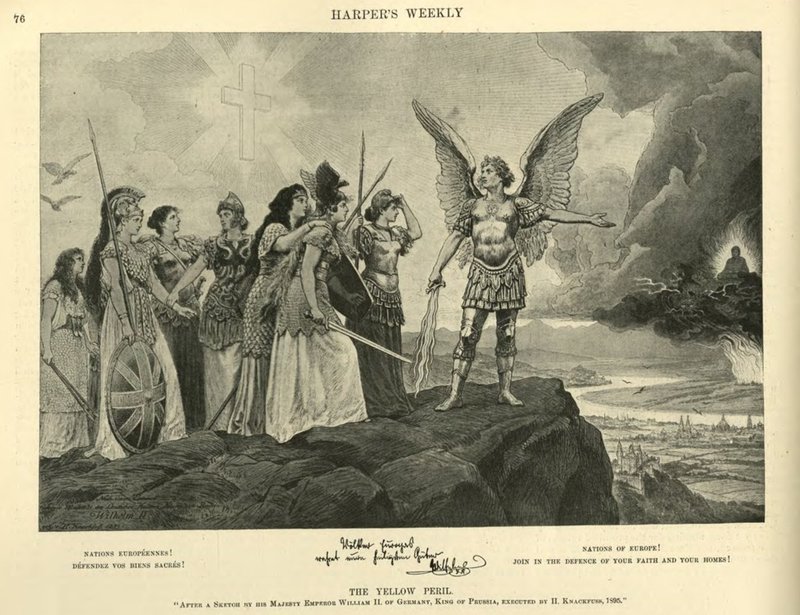

黄色人種の概念がヨーロッパのすべての言語(および東アジアの言語)に定着したのは19世紀末のことだった。これは1895年のいわゆる「黄禍」(黄禍論。黄色人種が脅威となるという論)と関連があった。これは東アジアの軍事的侵略、社会的劣化、西洋への移民などの潜在的な攻撃からヨーロッパを守るために、ヨーロッパ諸国への呼びかけとしてデザインされた思想の普及と関係があり、黄禍論ととともに黄色人種の概念は定着した。この時点で最も差し迫った危険は、日清・日露戦争でロシアと中国を破り、独自の帝国を築き始めた新興の日本(大日本帝国)から来ると考えられた。以下のイラストはヨーロッパに黄禍論を普及させた有名な絵である。

黄色人種についての考えが、近代西洋の科学技術の他の多くの面と一緒に、東アジアの文化そのものに輸入され始めたのもこの時期だった。当のアジア人の反応は様々だった。中国では、黄色は中国文化において重要な色であったため(黄河や黄帝など)、黄色人種はしばしば魅力的な概念として捉えられていた。しかし、日本では、黄色はそのような肯定的な連想を持たれなかった。上がり調子だった日本では「我々は中国人よりもはるかに優れていて、西欧の大国と肩を並べている。中国人のように劣る黄色人種ではない。」と多くの国民が自負していたが、西洋の白人の差別的な目からは逃れられなかった。

結局の所、黄色人種は他のすべての人種グループと同様にファンタジーだった。 それはせいぜい200-300年程度昔に「発明」されたもので、白人たちが(優生学で特に顕著だが)肌の色が濃い他の人々を見下すという満足感を得るために作られたのである。そこには根拠もなく、単なる白人優生主義以外の何物でもなかったのである。しかしそれは2020年になっても色濃く残っている

未だに日本では白人が作ったヒエラルキー、「白人が上、黄色人種は中、黒人は下」を信じ、黒人を馬鹿にする輩が多くいる。また、他のアジア人よりも日本人は白人に近いと信じる者もいる。更に日本の美の基準は今でも白人基準だ。このヒエラルキーから日本人が逃れることができる日が来ることを願う。

参考文献:

・『The Chinese were white – until white men called them yellow』https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/2184754/chinese-were-white-until-white-men-called-them-yellow

・『東洋人はいかに黄色人種にされたか』http://japan.hani.co.kr/arti/culture/24723.html

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?