消された最終章 ~なぜ今、田中角栄なのか~

2019年夏、日本経済新聞出版社から上梓させて頂いた『田中角栄のふろしき 首相秘書官の証言』はおかげさまで現在、5刷となるヒット作となっています。著書の軸は米ロックフェラーグループへのエネルギー依存から脱し、独立国としての日本国の立ち位置を確立しようとした資源外交ですが、「知らなかった」「面白かった」と評価して頂くことが多く、本書を執筆して本当に良かったなと思います。ただ、実は私がもう1つこの著書でみなさんにお伝えしたかったことがあります。それは角栄が成立させた電源3法が引き起こした結末。日本のエネルギー立国を急ぐあまり角栄は原発に大きく舵を切りました。しかし結果として現在の日本がどれほど深刻な事態に直面することになったのか……。当初の予定ではきちんと最終章で指摘しておく予定でした。残念ながらそれは「様々な理由」から、出版社の方で著書からは落とされてしまいました。その「消された最終章」をここでご紹介させて頂きたいと思います。

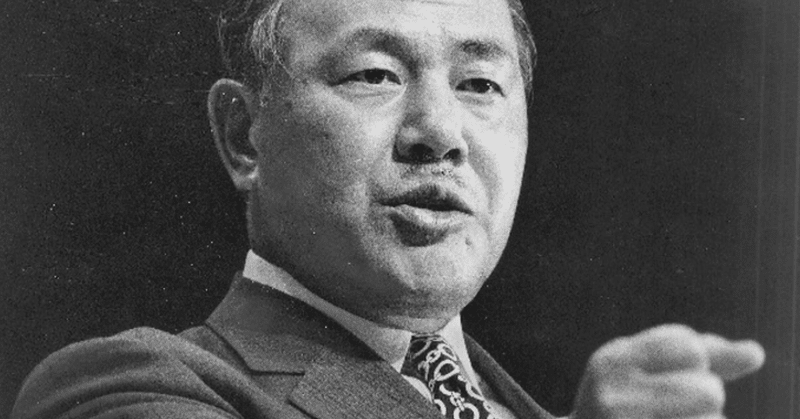

首相秘書官、小長啓一氏との再会

もう3年前になる。小長啓一先生(今は弁護士をなさっているのでこう呼ばせて頂く)にばったりと再開したのは。上質なスーツを隙なく着こなし、背筋をピンと伸ばして秋の丸の内のオフィス街を少し緩やかなスピードで歩いておられた小長先生は全く矍鑠(かくしゃく)としておられた。通産省(経済産業省)の官僚として頂点を極め、国益を一身に背負ってアラビア石油の社長を務めておられた時のままだった。

「ご無沙汰しております。日本経済新聞の前野です。エネルギー記者クラブでお世話になりました」。その時点から数えて15年前のこと。「ああ。どうも。お元気ですか」とほほ笑みながら、返事を返しては下さったが、本当は僕のことなど忘れておられたかもしれない。何せ向こうはミスターMITI(通産省)、こちらは一介の記者くずれである。

しかし、さすが霞が関きっての紳士だ。「はて?どちら様でしたかな」というようなことはない。覚えているとも、覚えてないともとれる絶妙な返しで、対応してくださった。

ただ、残念ながらこれは百戦錬磨の小長先生にしてみれば凡ミスだった。「そうだ。これだ」と電流が走った僕は「先生、ほんとお久しぶりです。今度、少しお話する時間を頂けませんか」。すかさずこう切り返し、あれよ、あれよという間に約束をとりつけたのだった。しめしめだ。

遠慮はしない。実は、これはいわば僕の習性でもあり、本能でもある。もともと僕は人見知り。厚かましくなったのは記者になってからのことだ。起点は駆け出し記者時代の経験にある。

ある時、僕は先輩記者との飲み会の席で「今度、こんな集まりがあるから来いよ」と誘われた。メンバーを聞いてびっくり。くらくらするような高名な人ばかりで思わず「僕のようなものはとても、とても……」。すると先輩記者からこっぴどく叱られた。「お前な、記者が遠慮したらそれで終わりだ。後はもうないんだ。記者には聞かなければならない話、知っておかなければならない話がある。遠慮したら終わり。逃したらそれっきりだ。もうお前は誘わない」。これは身に染みた。以来、本当にその先輩からは誘いはない。先輩は一線を退かれただろう。亡くなったかも知れない。先輩からの教えは今でも生きている。故にこの時もためらわなかった。

今、思えばそれが良かった。小長先生は3年半、田中角栄に秘書官として仕えられた生き証人である。1971年から7年までは通産大臣秘書官として、そして1972年7月から首相秘書官として田中角栄を見守ってきた。日米繊維交渉から日中国交正常化、ロッキード事件で退陣するまで激動の時代を最側近として田中角栄を支え続けた。そんな先生の話を直に聞くことができるのだ。こんなチャンス、あるものか。

世の中に田中角栄本はごまんとある。田中角栄にかかわった多くの人は自らの角栄論を語り本にしたが、通産官僚として田中角栄に実質的なところで実務を支え続けた小長先生だけは長く沈黙を守り続けておられた。それを証拠に田中角栄が「いかに人心掌握にたけていたか」「ロッキード事件との関係はどうだったか」といった書物ばかりが世の中に氾濫しているが、では田中角栄は宰相としてこの国をどこに導こうとしたのか、具体的にどういった政策をとったのか、といった政策論は意外に少ない。

それを小長先生は知っておられるはずだった。それにもかかわらず口を閉ざしておられたのは生きざまの美学からだろう。小長先生は通産官僚のトップ、事務次官まで上り詰めた後、アラビア石油の社長に転身されたのだが、ここで大変な苦労をされる。中東の大規模油田であるカフジ油田の権益失効という幕引き役を担わされてしまったのだ。カフジ油田は日本のエネルギー政策上の生命線だ。世間は当然、権益継続をのぞむ。

しかし、交渉相手のサウジアラビアにはその気はない。権益を継続して欲しいなら「やれ鉄道を引け」だの「石油関連設備をつくれ」だの無理難題ばかり。最後は交渉は決裂、日本が持つ唯一の日の丸油田の権益をアラビア石油は失った。世間はその責任を小長先生に押しつけ、小長先生も弁明1つすることなく表舞台から姿を消した。

その小長先生とバッタリ出くわしたのだ。「先生、時間を下さい」「田中角栄さんの話、聞かせてください」。それは偶然にして当然の成り行きだった。かくして取材は始まった。

後味の悪いベストセラー

「こんなの載せられませんよ。切っちゃいましょう」。出版社の編集者の弁。容赦ない。「スカスカだけど仕方がない。写真で埋めちゃいます。字も大きくして。その方が読みやすい。意外に売れるかもしれませんよ。これ」。

果たして本当に売れた。発売3日で初版6700冊が売り切れ。「ほら、やっぱり字を大きくして、ゆるく組んだのが良かったでしょう」。ベストセラーだった。

得意げな編集者の声を電話口で聞きながら、胸中は少し複雑だった。最後のあの1章。もし削らなかったら売れなかっただろうか。確かにあの章だけ浮いていた。自分でもそう思う。その最後の1章って……。いったん置こう。

拙著『田中角栄のふろしき 首相秘書官の証言』で読者のみなさんに1番、感じて頂きたかったのは田中角栄が国益を念頭に置いて政治を行った最後の宰相だったということだ。特筆すべきは田中角栄が念頭に置いた国益が「庶民の国の利益」、「中庸の人々の国の利益」を意味していたということだ。それは終戦、吉田茂以降、特権階級から輩出されてきたどの宰相にも持ちえない、田中角栄という政治家だけが持っていた決定的な視座であり資質である。

田中角栄は中庸な庶民を、庶民の国の利益を守ろうとした。その精神は田中角栄がロッキード事件の公判中、周囲に漏らしていた「日本の国の宰相がロッキードなんて外国の企業から金をもらうわけはないじゃないか」という言葉に象徴される。その意味で田中角栄は紛れもない愛国者だったと思う。

では田中角栄の政治で最も画期的なことは何だっただろうか。日中国交正常化――。そう答える人は多いだろう。しかし、僕はそうは思わない。これは早すぎた。台湾問題が決着していないなかでわざわざ「眠れる獅子」を起こすことはなかった。しかも当時、国交がなかった中国にこちらか出向き、詫びを入れたうえで国交を開くことはなかった。それはその後の日本からの技術、人材の流出、資金の流出のすさまじさが証明している。拙著では指摘しなかったが、ここは田中角栄の政策の失政だったところだろう。

田中角栄という政治家が立派だったのは「福祉元年」を打ち立てたところだ。所得や住んでいる地域に関係なく庶民が平等に福祉サービスを受けられる仕組みを作ったこと、安泰な老後を保証したこと、これが何より慧眼だった。

よく「福祉元年」は支持率を引き上げるためバラマキで1000兆円を超える国の借金の原因となったと解説する経済の専門家という人がいるが、その説にはいささか無理がある。無理の理由は『田中角栄のふろしき 首相秘書官の証言』に記したのでここでは省略するが、あまりに単純だ。むしろこの中間層を意識した福祉政策こそが、老後の安心感を生み、消費を刺激し日本経済の成長の原動力となったと考えるべきだ。

そして田中角栄が政治家として優れていたのは庶民の活力を引き出しつつ、この国のアキレス腱であるエネルギー問題の解決に乗り出したことだ。資源外交はその典型である。米ロックフェラー系企業に依存しきった体制を切り替え、ヨーロッパ諸国と手を組むことでロスチャイルド系企業を引き込み、日本のエネルギー調達ルートを多様化しようとしたのだ。痛快である。

発想も豊かだ。英国で北海油田の共同開発をぶち上げ、そこで掘り当てた石油を英国に渡す代わりに、極東付近で英国企業が掘った石油を日本に回すといった一種、奇想天外なバーター取引は田中角栄でなければ思いつかない。実現こそしなかったが、これこそ外交の名にふさわしい。米国やヨーロッパ諸国を手玉にとりながら、日本の立ち位置を確保する舞台回しは、「日本は100%、米国と一緒にある」と何のてらいも無く今の米国べったりの政権ではとてもやり切れないだろう。

ただ、個人的には田中角栄は大きな失敗をしたことも事実だ。庶民を守りたい、そのために日本のアキレス腱であるエネルギー問題を解決したい。ここまでは良かったが、最後は核に頼った。原子力は必要ではあるが、あまりに肩入れし過ぎた。原子力発電所をつくった地域に巨額のお金が回る電源3法はまさに田中角栄の置き土産であり、その置き土産のおかげで、いかに原発依存を日本に呼び込んだことか。

田中角栄の電源3法で普及が一気に加速した原子力発電の問題点はきちんと指摘しておきたい。2011年の東日本大震災時、福島原発は臨界に突入、福島の人々だけではなく日本そのものが存亡の危機にさらされた。その事実だけは押さえておきたい。そんな思いで「消された最後の1章」を僕は書いた。

それを今からご紹介させて頂きたい。