短篇小説|余香

マフラーの君の残り香秘めし恋

アッシュ

金曜日の夜、風見創は仕事から帰ると着替えもせずにベッドに横たわり、スマートフォンでDMの返信に取りかかった。興味のある写真が眼につくたび、気になって、検索をせずにいられない。こうなると、止まりがつかないのは分かっている。

どうせ明日は休みなのだからと諦め、ネットの海を漂っているうちに、ある出版物をぜひとも手に入れたくなった。『ディアギレフのバレエ・リュス展』の図録で、舞台美術のスケッチや衣装の煌びやかな美しさが懐かしい。

検索の出発点は、イタリア映画についての投稿だった。そこからヴィスコンティやフェリーニとかパゾリーニを追いかけ、次いでベルトルッチの『魅せられて』から、端役で出演しているジャン・マレーに行き当り、そこまで来るとジャン・コクトーまではすぐで、じきにディアギレフのバレエ・リュスにたどり着いたのだった。

かつて、創は一九二十年代のパリに憧れをもっていた。コクトー、ディアギレフ、ニジンスキー、ストラヴィンスキー、ココ・シャネル、エルザ・スキャパレリ、コレット、ピカソ、フジタなど、輝かしい神々の闊歩した花の都。芸術家たちの交友関係を調べ、彼らにまつわる映画や舞台や展覧会に出かけたり、書籍を求めて幾つもの書店を巡った。

その当時、最も足繁く通った古書店に、目当ての在庫があるらしい。創はスマートフォンの画面を漠然と眺めたまま、

「古傷が疼くのだろうか」

と、胸をときめかせながらも、苦々しくつぶやいた。

翌朝、昨日までの暖かさが嘘のように気温が下がり、創はクリーニングに出していたチェスターコートを着込んでアパートを出た。古書店は、電車で二駅先のいささか寂れた商店街にある。過去の追憶にふけるなら、ゆっくり向かうのがいいだろうと思いつき、散歩がてら歩いて行くことにした。

三年前まで、創は仕事帰りにも休日も、しょっちゅうその古書店にいりびたっていた。間口の狭い、むやみに奥へ長い町家の表二間を店舗に改装して、あとは居住スペースに充てていたのをいいことに、若い常連客は座敷に上がりこみ、いつまでも居座って、店主や仲間同士でしゃべりつづけた。

書籍ばかりでなくレコードも多く、垢抜けた内装の古本店は、当時その界隈ではめずらしかった。店主やアルバイトが同世代だったので、集まりやすかったのもある。何匹か猫を飼っていたようだけれど、商店街を自由に歩き回らせているらしく、姿を見かけることはほとんどなかった。もっとも、雌猫は神経質なので、男ばかりが騒いでいたら敬遠してよりつきもしない、と店主は説明していたが。

そこに通いつめ、大勢の知友もできはしたが、いつしか『狂騒の時代』のパリに対する熱がさめ、店からは遠のいてしまった。引越しを機に、コレクションしていた本もパンフレットも、レコードも手離した。

古書店に到着しても、回想にひたってぼんやりしていたら、いきなり眼の前にオレンジ色の大きなかたまりが落ちてきた。あんまり驚いたので、ぎくりと身体が震えた。店の庇から、誰かが飛び降りたようだと気がついたときには、その人物はしゃがみこむような姿勢から立ちあがり、創を見据えて、

「どうも、こんにちは」

と、愛想よく挨拶した。

まっすぐな眼差しに、たじろぎながら、

「やあ、どうも」

返答したものの、後がつづかない。彼は何者で、どんな用事があるのか、創は忙しく推量してみたけれど、見当のつけようもない。

鮮やかなオレンジ色のダッフルコートを着て、ワンレングスの短いボブスタイルの髪は、柔らかくウェーブしている。背があまり高くなくて、はっきりした二重の大きな眼が可愛らしい。ほんの高校生くらいに見えなくもない。しかし、超然とした落ち着きかたは二十六七歳ほどにも感じさせ、だいたいの年齢すら計りかねた。マジックの披露でもするみたいに、手にした黒いマフラーをこれ見よがしに弄んでいる。

戸惑う創のようすがおかしいのか、彼は底意をふくんだ微笑をうかべて、

「こちらのお店にご用なんでしょう」

古書店のアルバイトらしいと飲みこむと、創の警戒もいくらかほぐれ、

「ネットで見つけた図録なんだけれど、ここにあったから、見せてもらおうと思ってね」

「なるほど」

青年は口の中で小さくつぶやいた。

すぐには気がつかなかったが、その青年の服装は色の組み立てのお手本のようで、創は感心しながら彼を眺めた。コートのオレンジ色を中心にして、スウェットはよく調和するライトなグレー、デニムのパンツは補色の濃い青、ワークブーツは同系色のダークトーンの茶。マフラーだけはコーディネートには余計だけれども、黒は差し色としては完璧。もしかすると、店主がスカウトした、将来有望な逸材かもしれない。

「さあ、つっ立っていないで、どうぞ」

と、彼は距離をつめ、何の魂胆があるのか創の首にマフラーかけ、

「店の者はあいにく所用で留守ですが、すぐにもどります。コーヒーでも飲みながらお待ちになってください」

そういうなり、創の手をとって、軽やかに歩きだした。マフラーにしみた甘いミルクのような匂いに、創は陶然となり、つながれた手から逃れるのも忘れ、大人しく青年の後に従った。

ガラス張りの引き戸を開けた店内は、創が通っていた頃よりも、並べた書棚が増えて間隔が狭くなり、あまつさえ棚の前にも腰の高さまで書籍を積み重ねているので、通路の幅は三十センチもない。

慣れているのか、青年は嬉しそうに創を瞶めながら苦もなく後ろ歩きで通りぬけ、奥の上り框に創をすわらせると、

「そうそう、昨日、いいものを買い取ったんだった」

急に思い出したというより、むしろそれが目的だったらしい口ぶりでいいのこし、パルクールの熟練者さながら、ひらりとレジカウンターを乗り越え、一冊の美麗な大型本を取って戻ってきた。

「めずらしいでしょう。クリスチャン・ベラールの作品集です。バレエ・リュスのデッサンも収録されていると思います」

創の目的を見透かしたようなことをいい、膝に重い洋書を置いてから、

「その後、フランス語の勉強はつづいていますか、創さん」

と、鷹揚にたずねた。

「ええっと、きみは……」

驚いた創は、言葉をつまらせた。忙しく記憶をかき回すあまり、眼の泳ぐのがわかった。

青年は、コーヒーを淹れる気配もなく、三和土のキッチンカウンターに浅く腰をかけ、

「創さんが、ここによく来ていたころ、ぼくも居たんですよ。思い出せないどころか、覚えていないんでしょう。バレエ・リュスもベラールも、教えてくれたのに」

「申し訳ないが、きみが誰なのか……」

だが、彼くらいの年頃の常連客などいただろうか。それに、明瞭といい表せないけれど、彼には佇まいや着こなしに大仰でない洗練があって、ざらにいるようなタイプとも思われない。

「いいですよ、許してあげます。あなたは、ここの女のひとに夢中で、それで、そのひとに自分の知識やセンスの良さを訴えたくて、インテリのスノッブを演じるのに、せいいっぱいだったのだから」

と、意地悪い調子でいった。

「そうか、きみは、もしかして桂ちゃんの弟?」

肩から歩きだすような、軽やかな身のこなしは桂と同じで、今さらながら、彼女の面影と重なるようだった。

桂への態度ついて、彼の指摘はもっともで、創がより情熱をかたむけていたのは、芸術家たちのパリよりも、アルバイトで働いていた、女子大学生の彼女のほうだった。たしかにベル・エポックに惹かれて、この店を探しあてたのだが、次第に彼女に会うために足繁く通うようになった。結局、想いは叶わず、辛いのと決まりが悪いのとで、近くを通るのも嫌になった。

桂は弟とも仲がよかったので、弟が座敷で宿題を片づけたり、本を読んだりしているのを、頻繁に見かけはした。しかし、勝ち気な桂と反対に、彼は極度の人見知りで、下心のある創が親しく話しかけて、宿題を手伝おうとしても、ろくすっぽ返事もしない、気ぶっせいな少年だった。当時、高校の一年か二年生だったはずだ。

それにしても、痩せっぽちで顔色の悪い、硬い髪を短く刈った不機嫌な少年が、これほど見事に変貌するとは、どうしても信じられない。

桂の弟は、眼にかかった前髪をかきあげ、

「仔猫は、記憶に残っていますか。白い…白かった仔猫」

と、不思議ないいかたをした。

「きみが拾ったとかいう、猫のことかな。かわいそうなほど、小さかった」

やはり、今日のように寒さのもどった春の日、彼は土手に捨てられていた、白くてネズミみたいに小さい仔猫を抱え、座敷の隅にうずくまっていた。夕べから、スポイトでミルクをあたえようとするのに、なかなか飲んでくれないといっていた。心配した桂が、弟に連れてこさせたらしい。

「みんなに、ミルクを飲ませられないか頼んでるんだけど、創ちゃんも、試してみてよ」

と、桂にせがまれ、

「ペットは飼ったことないから、無理だと思う」

しぶしぶながら、柔らかなタオルに包まれた仔猫を、はずしたマフラーに載せてもらい、受けとった。マフラーを使ったのは、犬のアレルギーがあるので、用心のためにタオルにさえ触るのを避けたかったからである。

「スポイトの先で傷つけはしまいか、怖くてさ。どんな拍子で、飲んでやろうと思ったんだろうね。ミルクをやった猫は、後にも先にも、あの一匹だけだよ。アレルギー反応が出なくてよかった」

「だけど、猫の毛のついたマフラーは、二度と使いたくなかった?」

「そこまで潔癖ではないし、猫とはいえ、自分の手際がみとめられたみたいで、素直にうれしかったから、赤ちゃんの餞に、進呈しただけで。懐いてくれると、可愛いね」

桂の弟は、平手で創の膝を叩くと、

「彼女に振られて、来なくなったくせに」

痛いところを突かれ、創は言葉に詰まった。

「あなたは知らないから、教えてあげましょうね。あれから、仔猫はすぐに白い毛皮の色が変わって、茶トラになりました」

「そんなことがあるんだ。今日は、店にいないの? やっぱり、ほかの子たちと一緒で、商店街を散歩しているのかな」

創がたずねると、弟はだしぬけに、

「あなたは気がつかなかったけれど、当時のぼくは、あなたが大好きだったんです。まるで、恋をしているみたいに」

と、はにかみもせずに告白すると、動揺する創に頓着なしに、上体を折って顔を近づけた。ほのかに甘いミルクが香る。

「この、においは、思いだした。たしか、仔猫のにおいも……」

創がいいおわらぬうちに、弟がかぶせるように、

「やっと帰ってきた」

と、背筋を伸ばして表のほうをむいた。

創もつられて、そちらを見たけれど、誰も居ない。

物問いたげに創が弟の顔に視線をうつすと、

「足音が聞こえるでしょう」

と、さっきの告白も忘れたように、あっさりした口調で答えた。

引き戸の開けられる音が聞こえ、再び創が入口のほうを向いたとたん、彼の背後から、大柄の茶トラの猫が飛びだしてきて、ミルクやバターに似た匂いを流しながら店主のほうへ駆けて行き、不満を訴えるように足元で鳴きだした。

店主が創を見つけて、

「ずいぶん久しぶりだね。元気だった?」

と、猫を抱き上げながら話しかけるのに、おざなりな返事をして創が振りかえると、さっきまでいたはずの場所に青年の姿はなかった。

〈 了 〉

スパンクハッピー『僕は楽器』

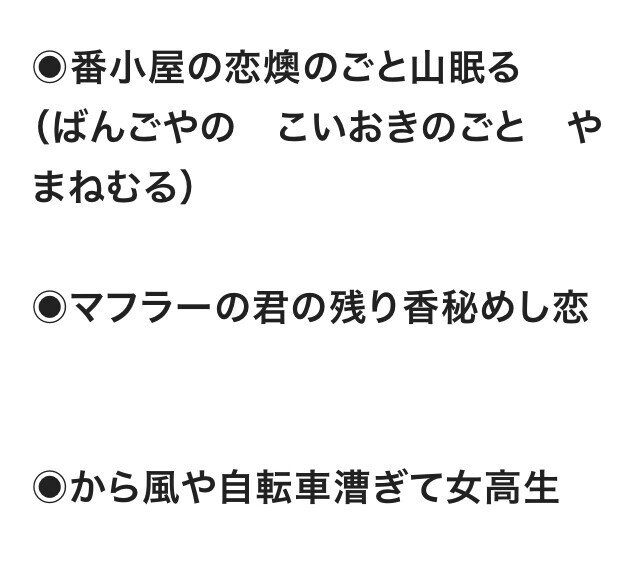

さて、こちらはアッシュさんの『沙々杯』に応募された俳句から、イメージをふくらませて創作いたしました。

そもそも『アッシュ賞!!』をいただいたお礼にと、発奮したのに、こんなにも遅くなってしまいました。申し訳ない。ごめんなさい。受賞したのが、ナルキッソスをテーマにしたのもだったので、じゃあ美少年同士の香り高き恋物語とか、とひらめいたものの、まったく思い浮かばない…。それで、若干の捻りを加えてみたのでした。困ったときの、猫さま頼り。猫吸いさん達、猫吸ってますか🐈

アッシュさん、ありがとうございました! これからも、俳句に短歌、お散歩写真や小説など、素敵な作品で酔わせてください。

ご健筆を祈りつつ、締めさせていただきます。

最後に、アッシュさんの猫猫俳句。

これで、あなたもパトロン/パトロンヌ。