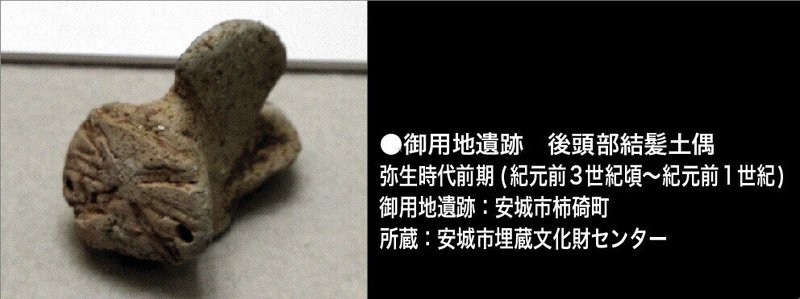

御用地遺跡 土偶 9:堀内貝塚の周辺

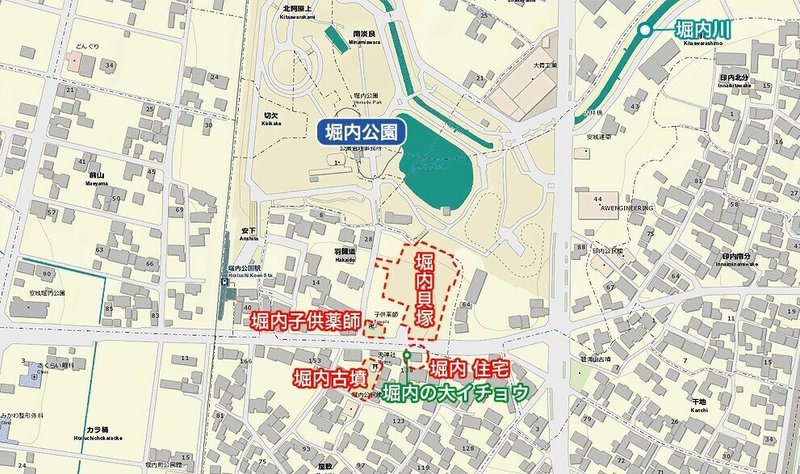

安城市歴史博物館に唯一、常設展示されている貝塚、堀内町の堀内貝塚は丘陵上に位置していますが、その南側に隣接して薬師堂、大イチョウ、古墳が存在し、特別な場所であることが解ります。

堀内貝塚の貝塚断層の観察できる窓の並んでいる壁面の県道293号線を挟んだ向かい側に大八車の車輪を壁面に装飾した洒落た倉庫ではないかと思われる木造建築があった。

ささら子張の板壁は町家のように黒く染められ、そのために瓦葺切妻屋根には黒い瓦を避け、銀色の瓦が使用されている。

屋根に軒の無いことから、プレーンな印象の建物になっており、2階建ての倉庫ではないかと思われるのだが、窓は1階部分の歩道に面した北側と2階の側面の屋根裏部分に取り付けられており、北側の1ヶ所を除けば基本的には明かり取りの窓らしく、それと屋根裏が使用されていることが倉庫ではないかと思わせる要素だった。

歩道に面した北側の窓には庇(ひさし)のある瓦屋根が付いており、それがアクセントになっている。

堀内貝塚側から車道を渡って、その建物を観に行くと、その建物の西側の塀内にイチョウの巨木が幹と枝を広げていた。

その樹木を観に行くと、安城市最樹高の樹木とのことで、私邸内の樹木なのに安城市指定の天然記念物となっており、教育委員会の製作した案内板『堀内の大イチョウ』が掲示されていた。

その案内書を見ると、ここでも「イチョウは中国原産で朝鮮を経て日本に渡来した」と馬鹿げたことが書かれている。

もちろん、イチョウは日本列島でも人類が発生するはるか以前から存在しており、新第三紀漸新世(約3,400万年前〜約2,300万年前)の化石が複数ヶ所から出土している。

この案内板で正しい情報は以下の事柄だけだった。

樹齢 推定350年

幹周 3.3m

樹高 25m(安城市最高)

枝張 南北10.5m/東西11.5m

〈※令和元年現在〉

大イチョウのある堀内 住宅とは別に堀内貝塚のある区画の南西の角地には石柱の垣根で囲われた瓦葺方形造の建物があった。

この建物の左脇には「堀内子供薬師」と刻まれた号標があった。

方形造の建物は薬師堂ということになるが、この建物、中央の堂がエレベーターが昇りかけたかのように両袖の部屋から持ち上がっている面白い建物だった。

薬師如来の奉られたこの堂には由来書の刻まれた板碑『子供薬師』があった。

このお薬師さまは、堅谷山(いたやさん)堀内院瑠璃光寺(るりこうじ)薬師如来といい、その昔、草刈の子どもが藤池の底に沈んでいるのを抱きあげ、自分たちの手で、この地に安置したと伝えられています。

毎年、霜月(しもつき:11月)23日に村中の子どもたちが集って、境内で火をたき、通夜する慣わしはそれ以来続いています。

お薬師さまは、病気全快、安産の仏さまとして、広く信仰されています。特にこのお薬師さまは、子どもたちのお守りする由来から「子供薬師」と呼ばれ、子どもの健全な成長を願って深く敬われています。

堅谷山堀内院瑠璃光寺薬師如来の名称に含まれている「瑠璃光」とは大乗仏教における薬師如来の対応した東方浄瑠璃世界の清らかな青い(浄瑠璃)光のことで、大乗仏教で根本仏とされている阿弥陀如来の対応した西方浄土の夕日の安らぐ赫い光に対したものだ。

この場合の「光」とは「影響を与えるもの」と解釈していいだろう。

霜月23日の行事は子供たちが公認で夜遊びできる免罪符になっているわけだが、こうした行事の中には庚申信仰(こうしんしんこう)のように、主婦が公認で徹夜で酒宴に参加できる宗教行事も存在する。

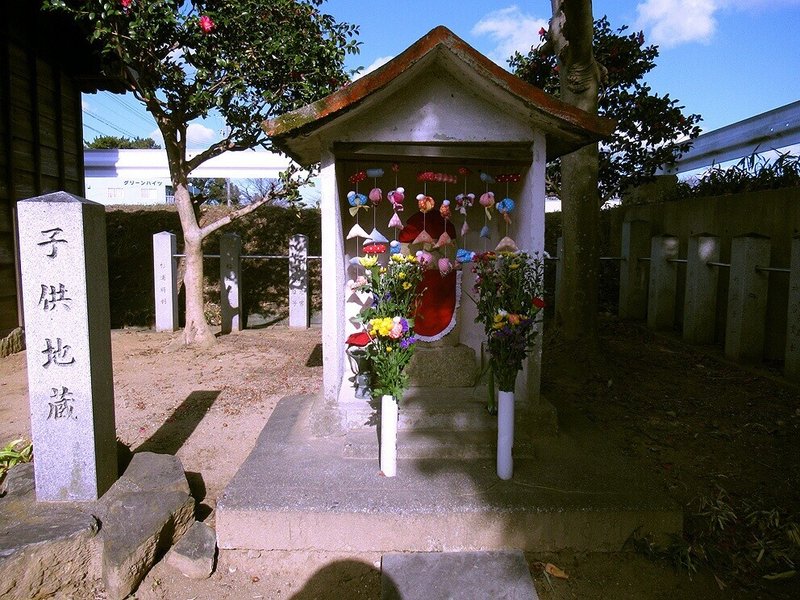

子供薬師堂の右隣には石祠が奉られていて、号標には「子供地蔵」とある。

北海道と九州以外はほぼ巡ってきているが、その中でも地蔵尊が優勢な地域と庚申塔が優勢な地域が存在するように感じる。

これは真言宗(地蔵尊)が優勢な地域と天台宗(庚申塔)の優勢な地域に対応している印象を感じる。

個人的には浄土真宗(父方の宗派)なのだが、母方の実家が天台宗であることの影響があると思われ、街角に地蔵尊が奉られていても、ほとんど興味を惹かれないのだが、庚申塔が祀られているとつい、どんな仏像かチェックしてしまう。

というのは地蔵尊は基本的に像容が決まっているので、いちいち見ても仕方の無い場合がほとんどなのだが、庚申塔(こうしんとう)の方は全ての像容に以下のような個性があり、展覧会を開けば面白いだろうなと思わせるところがあるからだ。

上記の庚申塔は15年前に横須賀で撮影したものだが、足元には「見猿、聞か猿、言わ猿」の三猿。

右肩にはドクロ、左肩にはトグロを巻いた蛇。

右手には剣(欠損している)、左手には「ショケラ」と呼ばれる、女性の姿をした人間の身中にいる三尸(さんし)という虫の髪の毛を掴んでブラ下げているのだが、ショケラの顔面と両腕は削り取られている。

おそらくこのショケラは許されざるポーズをとっていたのだと思われる。

この像は着衣を身につけているが、本来、ショケラは裸体の女性像であり、それゆえに廃仏毀釈で、そのほとんどが処分されたり、顔面などの部分だけが削り取られているのだが、稀に大らかな地方では完全なものが残っている場合がある。

現代では女性の裸体に見える像が街角のあっちこちの路肩に置かれることは、まず許されないだろう。

もちろんそうした像も、これまで数点撮影しているのだが、これまでに撮影した写真が膨大すぎて、探し出すのは困難だった。

この像の剣が削り取られたのも、帯刀が禁止された明治期に行われたものと思われる。

ショケラの方は着衣していることから、何だか解らなかったので運良く削り取られなかったようだ。

庚申塔の主体になっている仏は青面金剛(しょうめんこんごう)だが、その像容は以下のヒンドゥーの神カーリーなどに影響を受けたものだ。

ところで、ここの子供地蔵は後背をすっぽり覆う深紅の帽子と胸から下をほとんど覆ってしまう深紅の涎掛けをもらっているのだが、胸の部分に子供の頭が露出している子抱き地蔵尊だった。

「子供地蔵」は「子抱き地蔵尊」を省略したもので、「子供薬師」とはお守り関係が逆のものなのだ。

それはともかく、石祠の軒に下がっている暖簾のようなものを知らない人も多いだろうが、これは「さるぼぼ」とか「くくり猿」とか地方によって呼び名の異なるもので、庚申塔の主尊の青面金剛の眷族(けんぞく:従者)である猿の手足をくくった意匠の人形や飾りものをぶら下げたもので、このようにキッチュでカラフルに造形されるものだ。

神道的解釈をすれば、石仏という地味なものに対してハレを演出するための小道具と言え、その部分では石仏の涎掛けや帽子も同様なものと言える。

派手に歌舞くのが勝ちといったところだ。

本来、猿は天台宗系の眷族なのだが、ここでは真言宗系の地蔵尊と結びついた装飾物となってしまっており、民間信仰ではむしろこの形が主流となっている。

この丘陵の頂点である堀内子供薬師の南側の住宅街の中には古墳が存在するが、この古墳に関しては別の記事で紹介する。

◼️◼️◼️◼️

ここからは安城市内に存在する御用地遺跡以外の遺跡を紹介していこうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?