マット・マシューズのアコーディオンと4 French Horns Plus Rhythm

ブライアン・ウィルソンの影響なのか、主流派ではない楽器が好きで、しばしば、ただその楽器のサウンドだけを目当てに音楽を聴くことがある。アコーディオン、ハープ、ブズーキ、ツィター、サントゥール(ハンマー・ダルシマーの親戚)、サロッド、その他もろもろ。

昨年はルース・ウェルカムのツィター・アルバムを数枚確保でき、喜び勇んで聴きまくった。

楽器は民族に根ざし、それが周囲に波及していくもので、楽器を基準に音楽を聴けば、民族音楽へと向かうことになるが、逆方向も存在する。その典型が、さまざまな楽器を集め、それを組み合わせることによって、新しいサウンドをつくろうとした、ブライアン・ウィルソンのPet Soundsだ。そして、ブライアン以前にも、さまざまな楽器を組み合わせるサウンドの冒険はおこなわれていた。

◎牛に牽かれて善光寺、あるいは、善光寺に牽かれて牛

フレンチ・ホルンという楽器が昔から好きなのだが、そのはじまりはたぶんアル・クーパーだ。FENでストーンズのYou Can't Always Get What You Wantをはじめて聴いた時、イントロのギターの使い方とフレンチ・ホルンのオブリガート(あとから考えると、アル・クーパーのトロンボーンの使い方に似ている)から、アル・クーパーの新作だ、と身構えたら、違う声が出てきたものだから、たたらを踏んだようになったほどで、フレンチ・ホルンはアル・クーパーに結びついている。

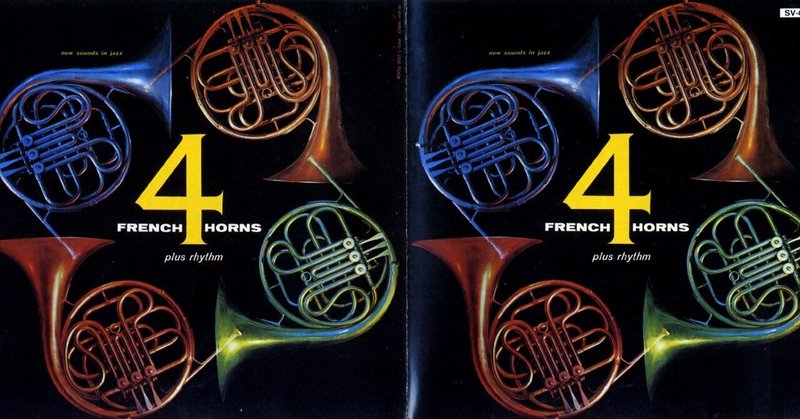

それで、このマット・マシューズという未知の人の4 French Horns Plus Rhythmという、四つのフレンチ・ホルンをフロント・カヴァーにあしらったアルバムを聴く気になった。

しかし、毎度、当てごとと何とかは向こうから外れる。アレンジのせいなのだが、四つのフレンチ・ホルンという、ほかに例を見ない風変りな楽器編成によるサウンドは、ある意味で、拍子抜けするほどノーマルだった。

なんだろう、たとえて云えば、2トロンボーン、1フルーゲル・ホーン、1トランペットぐらいの、どこにも尖がったところのない金管のアンサンブルのようなテクスチャーなのだ。云われなければ、この金管群がすべてフレンチ・ホルンだと気づかないかもしれない。

それよりも、オープナーの冒頭でいきなりアコーディオンが聴こえ、アコーディオン・クレイジーとしては、そちらに強く耳を引っ張られた。暢気な話だが、そもそも、アコーディオンが大好きなくせに、マット・マシューズという人がアコーディオン・プレイヤーだとは知らず、そんな音が出てくるとは予想していなかったので、この遭遇はセレンディピティーだった。

◎反ハード・バップ

50年代終わりから60年代前半の東海岸の4ビートというと、ドラム、ベース、ピアノの3リズム、トランペットとテナー・サックスの2管編成のフロントが延々とインプロヴで暴れる、というイメージが強く、子供のころはそういうのにもちょっと感心したりしたが、大人になってからは敬して遠ざけ、中年になって再び4ビートを聴くようになって以降、もっぱらハリウッド録音の洗練された、静かな盤を聴いてきた。

4管(フレンチ・ホルン×4)+4リズム(ドラム、ベース、ギター、アコーディオン)という、このマット・マシューズのアルバムはNY録音だが、荒ぶるインプロヴなど皆無で、まったくNY的に聴こえず、その意味できわめて異質なサウンドだった。ブラインドで、録音地を当てろと云われたら、すごく戸惑い、ハリウッド、かなあ、いや、ひょっとしたらアメリカじゃないかもしれない……などと躊躇いながら答えただろう。

◎アコーディオンとバンドネオン

マット・マシューズのアコーディオンの音は非常に好ましい。「赤い風車:ディック・コンティーノ発、ブライアン・ウィルソン&斎藤高順経由ジョン・ヒューストン行 その1」という記事で言及した、アート・ヴァン・ダム、ディック・コンティーノ、ジョー・バジル、グス・ヴィズールといったプレイヤーたちの音にはあまり似ていない。このアルバムにかぎってのことかもしれないが、コードをあまり使わず、シングル・ノートで静かに弾いていて、それがじつに心地いい。

しいていうと、アストール・ピアソラのアルバムにこういう雰囲気のものがあったような気がするのだが、うちのHDDを検索したら、ピアソラのアルバムは40枚以上もあり、いま、それをたしかめる余裕はない。裏づけ、確認抜きのただの当てずっぽうで、「少しだけピアソラ似」とだけ云っておく。

◎ジョー・プーマとマット・マシューズ

4管+4リズムでも、たとえば60年代スタックス・レコードの、誰でもいいのだが、オーティス・レディングの曲のような、みっしり音が詰まったホットなサウンドがつくれるが、マット・マシューズの4 French Horns Plus Rhythmはその逆、広い部屋の中のあっちの端とこっちの端にプレイヤーを配し、プレート・エコーなし、ナチュラルなルーム・エコーのみのデッドな、ドライな音で録られていて、じつに静かだ。チコ・ハミルトンを連想したが、これまたどの盤が、と確認している余裕がいまはない。

静謐な音の半分は、スタジオ、マイク・セッティング、ミキシングといったエンジニアリングによるが、半分はアレンジにもよる。LPバック・カヴァーのライナーには詳細は書かれていないが、オープナーのジョー・プーマ作Four Men on a Hornは、作者自身によるアレンジだという。

つぎのハロルド・アーレン=ジョニー・マーサーのスタンダード、Come Rain or Come Shineはマシューズ編曲、そのつぎのOn the Alamoはマシューズ作で、アレンジも同じくとある。マシューズのリーダー・アルバムなのだから、ほかのクレジットがない曲もおおむねマシューズによる編曲と想定して大丈夫だろう。

東海岸の荒ぶるビーバッパーたちの盤とは対極にあり、すべての音は制御のもとにあるが、アンサンブルはそれほどタイトではなく、ボタンを閉め忘れたような、ややぞろっぺえな面もあり、おかげで、クラシックのチェンバー・オーケストラとは一線を画す、4ビートらしさの感じられる音になっている。

◎さらなる楽器コンビネーションの冒険

風変りな楽器編成、録音スタイル、編曲の三者が相まって生まれた静かな音楽は、目下のわたしの心的傾斜には最適だし、ときおり、映画スコアのように響く瞬間もあって、書き物をする時のBGMとしてもすぐれている。

マット・マシューズという人は、リーダー・アルバムはもちろん、他人のバッキングでも持っていないようで、IAを検索してみた。さすがはIA、リーダー・アルバム、バッキング併せて数枚リストアップされた。

そのうちの一枚、Swinging Pretty and All That Jazzというマシューズのリーダー・アルバムをDLし、ノイズ取りをしてからちょっと聴いたのだが、一聴、これまた面白かった。4 French Horns Plus Rhythmより楽器編成が興味深く、待った待った、本気で聴いたら、これのことも書かなくてはならなくなる、と聴くのをやめた。そのあたりは後日、稿を改めて、としておく。たぶん、かなりいいアルバムだ。そんな予感が強くする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?