プレゼンシート1 紹介編 解説

改めまして、こんにちは。

「五胡十六国入門」です。

「面白い五胡十六国時代のコンテンツが欲しい」。それが自分の考えるところです。

そのためになにが必要かと言えば、この時代に関する入門があるといい。ただこれ、現代にはほぼないと言っていい状態です。

動画とか Wikipedia にいくらでも情報が転がっていて、確かにそれらは楽しいんですが、しかし「点」なんですよね(通貫した動画もありますが、一つ一つの事件にフォーカスしすぎて、流れを感じるのは正直難しいと感じています)。なので、「点」を流れの中に置けるための情報を揃えられれば、そう思っています。

そのために同人誌をつくり、どなたか奇特な方の琴線に引っ掛かり、新たな物語を生み出していただければ……と願っているのです。

そのとっかかりとして作成したのが、前回に示した四枚のプレゼンシート。今日から、プレゼンシートについての解説を加えることで、なにをやりたいか、の話をしたいと思います。

プレゼンシート1 紹介編

漢が唐になるための道筋

ものごとってのは、全体の流れが見えてないとなかなか没入は難しいもんです。一方で「見えてなくても没入させられてしまう」のが、物語。そして、この物語がいまは、ない。

そのとっかかりにたどり着くためには、世界史の授業で三國志・倭の五王・遣隋使で一気に片付けられる「魏晋南北朝時代」の大筋を辿っておく必要がある、と感じています。

その第一フレームとして「漢が滅びて、唐に至るまでの道筋」を掴む。隋唐はこれまでのやり方を反省し、新たなシステムを組み立てることで次代の雄となれました。ならば漢から唐までは

・漢的システムの崩壊

・新システムの模索

・新システムの形成

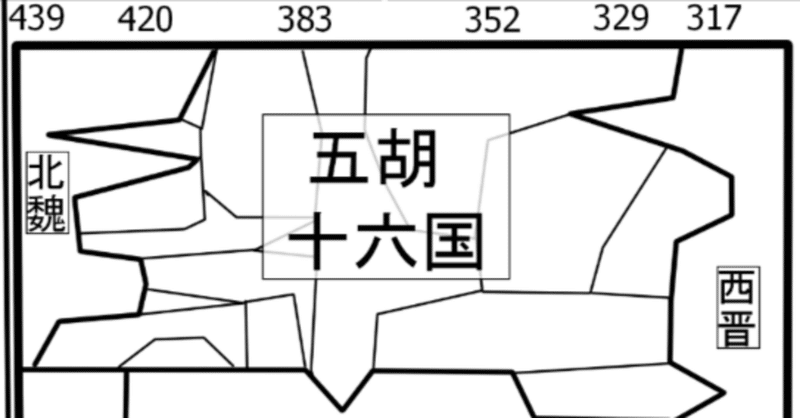

というルートを見るのがわかりやすくなってくるのでしょう。これをプレゼンシートでは「第一部」「第二部」「第三部」として表現しました。

「第一部」魏晋時代

いわゆる三國志に該当する時代です。イベント的に言えば黄巾党の乱~永嘉の乱、となりますでしょうかね。漢に致命的なダメージが入り、魏が禅譲を受け、晋が乗っ取り、しかし匈奴漢に滅ぼされるまで。三国志演義が劉備と諸葛亮を主人公に据え、諸葛亮死後を長大なエピローグと位置づける通り、この時代に存在したのは「漢を取り戻せ」です。そしてエピローグにある魏も晋も、漢のシステムを継承して新たな時代を統治しようとしました。が、それが粉みじんに砕かれる。

「第二部」東晋五胡十六国

ちょっと踏み込んだ話をします。匈奴漢によって統一を砕かれ、南方に逃げ込んだ東晋。華北にて覇を競った、五胡勢力。このどちらも、官職には漢以来の用語を用いています。つまりぶっ壊された世界であっても、まだ漢以来のシステムを用いなければならなかったのです。

ただ、そう言った中で胡人たちは自らの習俗を漢式用語に当てはめて概念を乗っ取ったり、また漢人の間でも「中原を取り戻すための権威」に対する信頼感が揺らぎます。こうした流動が最終的に胡族が漢人を従え統治する=北朝と、完全に江南を拠点とし、ほぼ「アンチ胡族」だけを拠り所とする=南朝が産まれます。

「第三部」南北朝時代

南朝は基本的にすりつぶされるだけの存在で、そのあだ花的に咲いたのが六朝文化である、と認識しています。というより文化の南朝、支配力の北朝という感じですね。胡漢融合が進む中で生み出された隋、そしてその姻戚たる唐が次代の支配を担うに当たって、ついに南朝文化の併呑に成功した、というのが南北朝時代の結論なのでしょう。

プレゼンシートでは、ここで取り扱うより以前の大分裂時代である春秋戦国時代の終焉との比較もしています。正直秦漢による統一よりも隋唐による統一のほうが、既に中華世界が「統一という規範を知っている」ぶんその道のりはややスムーズであったのかもなとは思っているのですが、それにしたって李世民の大統一および貞観の治はすごい。

ともあれ、自分が取り扱いたいのはこうした大統一と大統一の「ちょうど真ん中」、これは言い換えれば社会的価値観の衝突が最大化された時代と言い換えることもできます。個人個人の憎悪とは別問題としてね。いみじくも現代社会における問題に近接化してきてしまうのが非常に気持ち悪いですが、まぁ。

五胡十六国=新たな価値観の模索

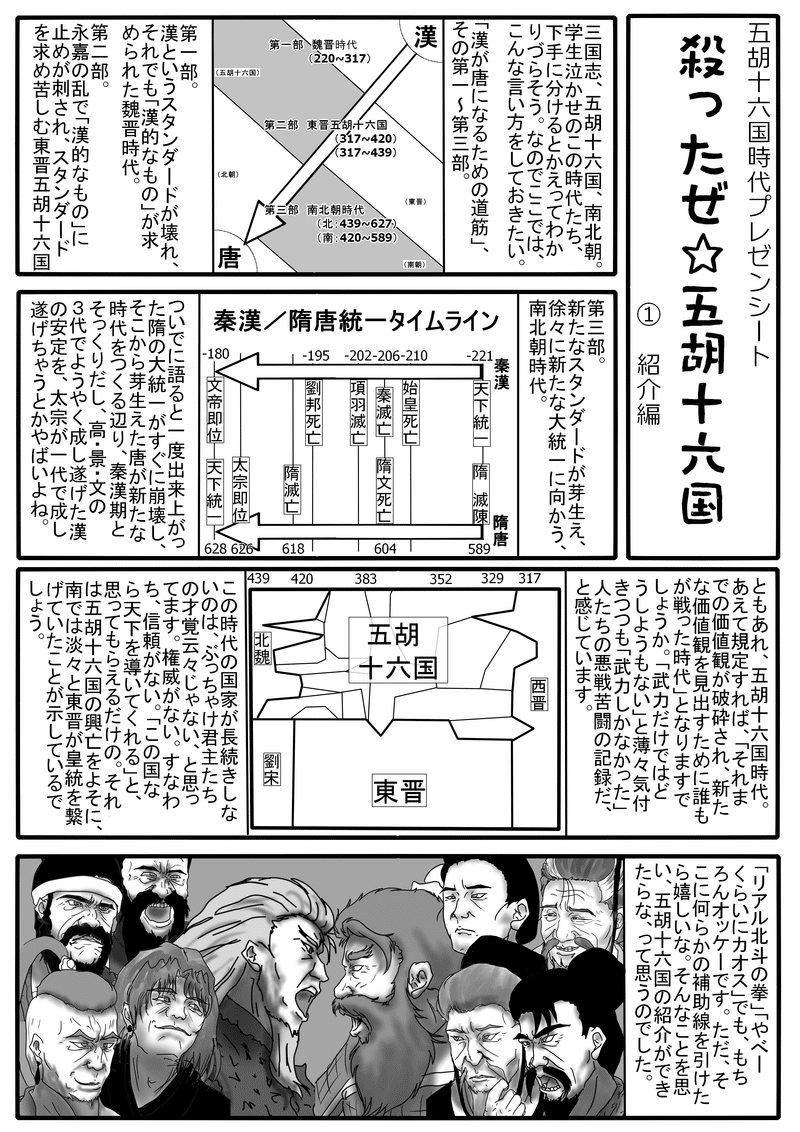

五胡十六国は、カオス。複雑。わかりづらい。そう言われます。否定できません。だって「価値観が入れ替わる、まさにそのまっただ中」の世界なんですもの。だからこそ、あらゆる政権は他の時代の政権のように、持続的な政体を築けません。

ここまでの五胡十六国時代の「面白い解説」は、だいたいにおいて各君主の才覚にその理由を求めます。もちろん各君主の才覚や個性、そういったものは重要なファクターです。ただこの先、五胡十六国時代の物語を書く方におかれては、この時代の人々がいかにこの荒れ狂う時代の流れに抗おうとしたか、順応しようとしたか、あるいは逃れようとしたか、という視線で綴っていただけると、より「強い物語」が生み出せると思うのです。

強い物語とは

端的に言いましょう。三國志における三国志演義、そこから派生した吉川英治三國志、人形劇三國志、横山光輝三國志。光栄の三國志シリーズ、三国無双シリーズ。そして李學仁/王欣太の蒼天航路。いずれも歴史ファンたちの解釈をねじ曲げた超大作です。一つの時代が盛り上がりを見せるに当たっては、こうした「強い物語」が産まれないことにはそのスタートラインにも立てないと思っています。

途中でうっかり「現代社会における問題に近接化してきてしまうのが非常に気持ち悪い」と本音を書いてしまいましたけどね。これ、ひっくり返すと、五胡十六国時代を描く「強い物語」が生み出されるに当たっての、思いがけない糸口なのではないかな、という気もしています。

これまでの価値観がまるで通じなくなり、のちの時代に生き延びられるかどうかは、ほぼ「運」でしかない。いや歴史を通観すればあらゆる名を馳せたひとが「幸運でしかなかった」みたいな身も蓋もない結論には行き着いてしまうんですが、ともあれ、それでもここから先の見通しの利かない時代をうまく泳ぎ切るに当たってのなにかを、五胡十六国という最悪のカオスの中で奮闘した人々の物語を経て見出せるようになれたら、とは思わないでもありません。

というか、そういう方向の何かが提供できないんなら「強い物語」にはなりようがないですしね。

おいでよ五胡十六国沼

おかたい話も交えましたが、発行を企画している本の目的って、基本的には「五胡十六国沼たのしー! 溺れにおいでよ!」です。こっちの思惑はさておき、「よくわからないけど、なんとなく気になる時代」の地獄の釜の蓋を、おっかなびっくり開けてみていただければ、と思います。

オマケ:最終コマの10人について

この時代において特筆されるであろう南北五人ずつ、合計10人をピックアップしました。まぁ自分の各人物に対するイメージ、という感じですね。彼らについての紹介も加えておこうと思います。

左側:五胡勢力+北魏

真中 慕容垂 五胡十六国を代表する名将。

右上 劉淵 「永嘉の乱」首謀者。

左上 石勒 いちど華北を統一した。

右下 苻堅 華北を統一するも、淝水で大敗。

左下 拓跋珪 北魏創立。孫が華北統一、北朝に。

右側:東晋+劉宋

真中 桓温 東晋随一の名将、簒奪に失敗。

右上 王導 東晋建立の元勲。

左上 庾亮 王導を押しのけるも大規模反乱を招く。

左下 謝安 淝水を勝利に招いた立役者。

右下 劉裕 東晋より簒奪、南朝宋を建てる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?