第24回: シンガポールでも急増する「フレキシタリアン」

2021年6月30日掲載

前回は代替食品市場でシンガポールの存在感が増していることをお伝えしました。フードテックの振興を国家戦略に据え、自国の食料自給率を上げ、そして海外への輸出へ繋げようというものでした。その背景には同国が戦争だと言ってはばからない糖尿病との戦いがあります。糖尿病患者を減らすのに菜食は効果的であると考えているのです。そこで今月は、そうした真剣な政府の思惑に対してシンガポールの消費者はどういった行動に出ているのかを考察します。

好奇心からも菜食者が増えている

新型コロナウイルス感染症の国内感染者は少ないものの、シンガポールは今なお都市封鎖を続けています。両隣のマレーシアとインドネシアの感染状況が改善していないことに警戒を強めているからです。現地の食事情はどうなっているのか。それを知るために、私は現地の友人にシンガポールの最新状況についてヒアリングしました。

「もう1年半もオフィスへ行っていない」と言う彼の第一声は、「ベジタリアンミール(菜食)が格段に増えた」でした。食品展示会のイベント会社に勤める彼は世界中の食に詳しい華人系シンガポーリアンです。彼自身は「冷たいものは飲食しない」「食品はできるだけアジアで作られたものを選ぶ」といった独自のルールを持つ人なのですが、ベジタリアンではありません。そんな彼ですが「ずっと自宅にいるから食事にも気を使うようになった。それに話題の代替肉がかなり普及している」と言います。

「コロナ禍になってベジタリアンミールは増えているし、今後も増え続けるだろう。健康や環境を考える消費者が増えているからね。でも意外と“キアスー”であることも影響していると思うよ」。キアスーとはシンガポリアンの気質のことで、負けず嫌いや見栄っ張りといった、いわばちょっと斜に構えた性格を指します。新しもの好きで飽き性。人には負けたくないし、何でも安く買いたいといったところがキアスーの代表的な行動パターンです。従来ベジタリアンミールには親しんでいるはずの彼らですが、代替肉や代替卵といった新しいベジタリアンミールにも関心が高いのかもしれません。

消費者の約半数は菜食を増やしている

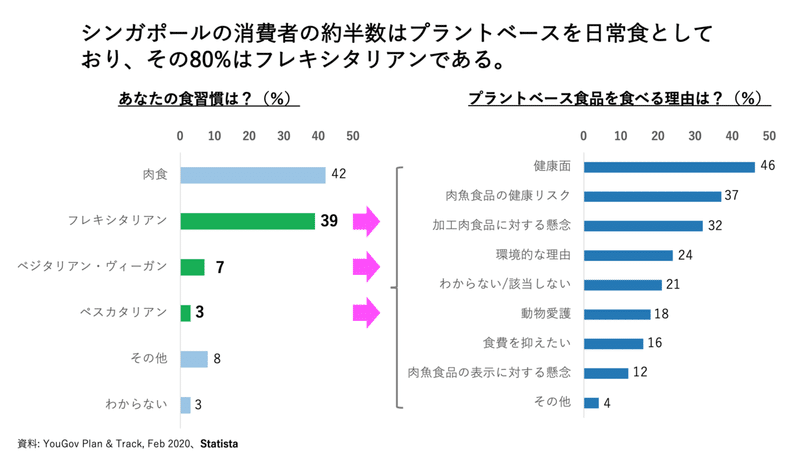

そこでシンガポールの食事情に関するアンケート結果を見てみましょう。図はコロナ禍前の調査結果ですが、当時すでに「菜食者である」という人は回答者の49%にも及んでいました。その80%は「フレキシタリアン(肉魚を減らし菜食を取り入れている人)」で、「ベジタリアン(菜食主義者)」、「ヴィーガン(動物性食品を食べない人)」、「ペスカタリカン(肉類は食べないが魚介類は食べる人)」よりも圧倒的に多いことが分かります。

菜食する理由は「健康を考えて」がトップですが、肉や魚食品に対する懸念が多いことも確認できます。多民族国家で世界中から食料を輸入しているシンガポールにとって、何を使った食品であるかは非常に重要で、消費者は十分な情報開示を求めていることが分かります。

ここで指摘したいのは米国の例です。本連載の第7回で米国の「菜食する理由」の調査結果をご紹介しました。米国でも消費者の約半数は「肉食を減らしている」または「菜食者である」で、その約80%はフレキシタリアンでした。別の調査では菜食者の43%が年間所得8万米ドル(約900万円)以上のいわゆる中間所得(中央値6万2,000米ドル)より高額の消費者でした。シンガポールの所得別の食事情に関する調査結果は入手していませんが、米国の状況は参考になるでしょう。

現地の消費者に受け入れられるには

米国や欧州の代替食品メーカーの多くはフレキシタリアンを重視しています。明確にヴィーガンやベジタリアンを嗜好している消費者よりも、適度に菜食を増やしている消費者が圧倒的に多いからです。そうした消費者へのアプローチ方法として、これも本連載16回でご紹介しましたが、ヴィーガンやベジタリアンといった対象を制限するような表現は抑え、「プラントプロテイン(植物性たんぱく質)」や「プラントベース(植物性由来)」といった表現で誰でも消費してもらえる工夫をしています。

ではシンガポールではどうでしょうか。私の身近なところで起こった事例では、「ハラール(イスラム教の戒律で許されたもの)か否かが重要」であるという指摘がありました。私のムスリム(イスラム教徒)の知人が現地で話題になっているプラントベース食品を買いに行ったところ、売っていたのはアルコール飲料を提供するレストラン。商品自体はハラールであっても「ハラールではないお店に入ってまでは買えない」と購入を諦めたそうです。

買っていただきたい消費者はどういった人なのか。どうすれば手に取ってもらえるのか。日本では代替肉はスーパーマーケットの「大豆ミート」コーナーに並べられています。飲食店でも「大豆ミートを使ったメニュー」として売られています。大豆を前面に押し出しているわけですが、しかしながら大豆と聞くと、独特のニオイを好まない消費者もいます。実際メーカー各社はそのニオイを消すために苦労しています。本来であれば大豆以外の点でもPRしたいところですが、メーカー各社はまだ適した言葉を探しているのかも知れません。消費者にとって手に取りやすい環境とは何か。シンガポールも日本も当面は、急増するフレキシタリアンとその予備軍へのアプローチが課題になりそうです。

掲載誌面: https://www.nna.jp/news/show/2206203

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?