【世界もココロもグラデーションでできている】㉖ 「古代の色のひみつ」①

こんにちは 八彩理絵子です。

前回まで「神社・仏閣のひみつ」について

お話しをしてきましたが、

今日から「日本人の美のひみつ」について

お話ししていきます。

1回目の今日は「古代の色のひみつ」についてお話しします。

なんと、古代の日本では色の

名前は4色しか存在しなかった

というではありませんか。

その4色とは「赤・青・白・黒」で、

これ以外の色の概念が存在しなかった

時代があるということです。

昔の日本にはその4色の物しか存在しなかった

のか? いや、それは違います。

文明が発達していなかった時代でも、

木や土・石などがないなんてことは

あり得ないですね。

では、「赤・青・白・黒」はなぜ存在していたのか…それは色ではなく、

物の様子を表現するため、

つまり形容詞としてその言葉ができたからだと考えられています。

・「赤い」は「明るい」が転じたもの

・「青い」は「淡い」が転じたもの

・「白い」は、はっきりした様を表す「しるし(顕し)」が転じたもの

・「黒い」は「暗い」が転じたものと されているそうです。

色の表現は古代の生活に必要なかった?

としても「明るい」「暗い」などの形容詞は、

コミュニケーションをとる上で必要だったから使われていた。

そこから、徐々に色を表す言葉に転じていったということのようです。

古代の色で検索をすると35色ほど調べることができましたが、その中で 「左伊多津万色」(さいたづまいろ)という長い色名を見つけました。

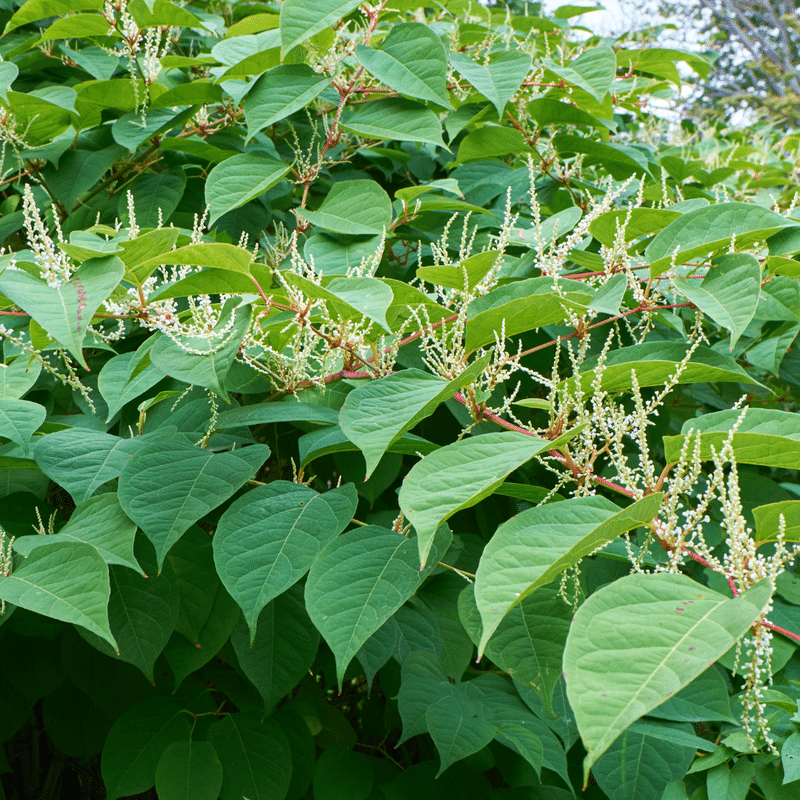

「左伊多津万色」(さいたづまいろ)とは、よく育った虎杖(いたどり)の葉のような黄みを含んだ濃い緑色のことで、

左伊多津万とは「虎杖」の古名になります。

おまけ

虎杖・・・山野に多く自生するタデ科の多年草。葉を揉もこんで貼ると痛みが和らぐことから「痛取」と呼ばれるようになったようです。新芽や茎は食用、根は漢方薬、また子どもがその茎で小さな水車をt食って遊んだりと、

古来より生活に密着した植物です。

そんな虎杖の古名「左伊多津万」は

平安時代の歌集にもその名が見られるほど

馴染みのある植物であり、左伊多津万色もまたとても身近な色だったそう。

平安時代の歌物語『大和物語』にも

よまれています。

ここまで読んでいただき

ありがとうございました。

次回は「伝統色のひみつ」をみていきます。

古代色からもう一つこちらの色

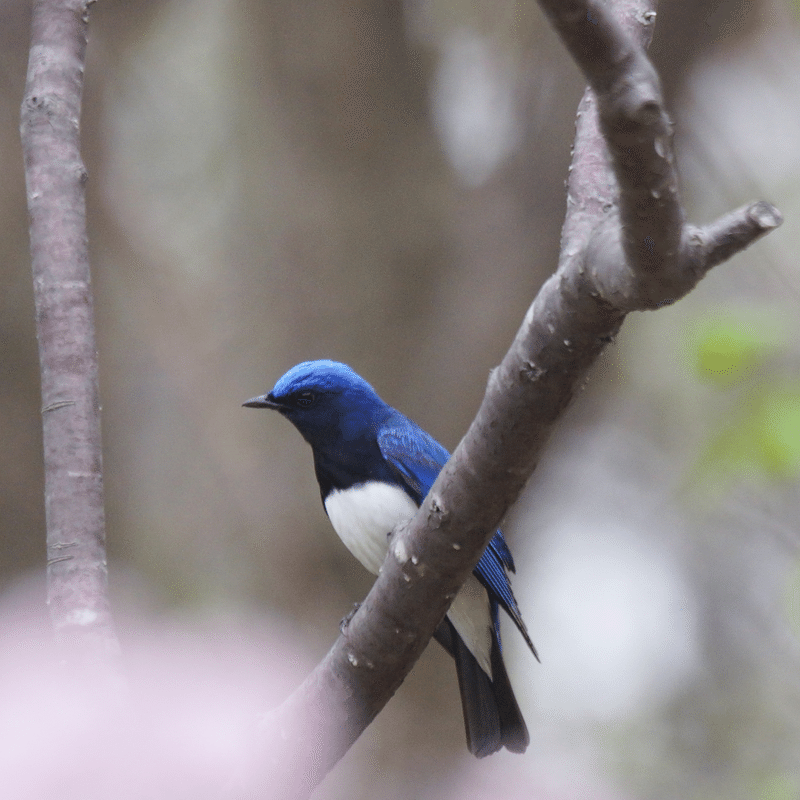

「瑠璃紺」(るりこん)を紹介します。

瑠璃紺(るりこん)とは、瑠璃色がかった紺色の意味で

深い紫みの青色のことです。

別名「紺瑠璃(こんるり)」とも。

仏の髪や仏国土などの色として経典にも

見られる色名です。

近世風俗志『守貞漫稿(もりさだまんこう)』によれば、

あらかじめ紺に染めたものを蒸気で蒸し、

やや明るく派手に染めたもので、

江戸の小袖(こそで)の色として大流行しました。

アッ たった今こちらの画像を見てくださった方、

今より更に「幸せ」になれちゃいます。

皆さんもご存知の通り「青い鳥」は

幸せを運ぶと言われていますが、鳥の中でも極めて純粋なパワーを持つ存在のようです。

日本を代表する青い鳥三種のことを

「瑠璃三鳥(るりさんちょう)」と呼んでおり、

瑠璃三鳥とは オオルリ・コルリ・ルリビタキのことです。

特にオオルリは鳴き声も美しく「日本三鳴鳥」という称号も

持っているそうで、山の中に聴こえる歌声はまさしく❝癒し❞です。

オオルリさんに会ってみた~い(笑)

最後まで読んでくださり

ありがとうございます。

大切なお時間をありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?