サロメはいかにして宿命の女になったのか

ファム・ファタールという言葉をご存知だろうか。単純に訳して仕舞えば、宿命の女、ということになる。「君こそ、僕の運命の人だ!」というような意味はもちろんある。しかし大抵、宿命の女(ファム・ファタール)といえば、「男を破滅させる魔性の女」という意味で使われる。例として挙げられるのは、メリメの『カルメン』のカルメンなど。日本で言ったら『痴人の愛』のナオミあたりだろうか?

その中でも代表的な人物といえば、新約聖書に登場するサロメであろう。踊りを舞い、洗礼者ヨハネの首を欲する魔性の女、これが宿命の女としてのサロメのイメージだろう。しかしこうしたサロメ像は新約聖書の時代からあったものではなく、むしろごく最近のものなのだ。本論ではざっくりとサロメ像の変遷について見ていきたい。

サロメとは誰か

まずそもそもサロメとは一体どんな人物なのだろうか。ヘロデ王の息子ヘロデ・フィリッポスとヘロディアとの間の娘で、聖書においては名前すら言及されておらず、学問上も単に「ヘロディアの娘」と呼ばれている。母は父の異母兄弟であるヘロデ・アンティパス(以下ヘロデ王)と恋仲になり、彼と結婚した。義父であるヘロデ王は、ヘロデ王と兄の妻であるヘロディアの結婚は律法で禁じられる近親相姦だとの批判を挙げる洗礼者ヨハネを牢に捕らえる。ヘロディアはヨハネを恨んで、殺したいと思っているが、ヘロデ王自身、ヨハネが聖なる人であることを知って殺すのを恐れ、保護していた。

ヘロデ王の誕生日が来て、祝宴が開かれ、たくさんの人々が招かれた。そこでサロメは踊りを舞って人々を喜ばせた。ヘロデ王はなんでも欲しいものをご褒美にあげようとサロメに言い、母に「何をお願いしよう」と聞くと、「ヨハネの首を」とヘロディアは言う。サロメは急いでヘロデ王のもとへ行き、「ヨハネの首を」と伝えた。ヘロデ王は困ったが、人々の手前サロメの願いを退けることもできず、衛兵にヨハネの首を持ってくるように命じる。

これが新約聖書における大まかなサロメの物語である。

中世・近世絵画〜フローベール「ヘロディアス」まで

聖書においては名前すら与えられていないサロメであるが、洗礼者ヨハネの刑死という重要な場面に登場する人物であるために、絵においては繰り返し描かれるテーマになっていた。

まずヴェネツィアのサン・マルコ大聖堂の12世紀頃の壁画にはヨハネの首の乗った盆を掲げるサロメの姿がある。

踊っているように見えるが、時間の継起として少し不自然ではある。聖書の通りヨハネの首を求めたものの、その盆からは顔を背けているようにも見える。少なくともファム・ファタールとしては描かれていない。

次にティッツァーノが1515年に描いたサロメ像だ。

<洗礼者ヨハネの首を持つサロメ >

これは明らかに顔を背けて、嫌なものを見るようにヨハネの首を覗き込んでいる。

さらにカラヴァッジオのサロメも同様だ。

<洗礼者ヨハネの首を持つサロメ>

こうして幾つか見るだけでも、サロメは母のために嫌々洗礼者ヨハネの首を求めた美しい少女として描かれているのは明らかだ。

では文学においてはどうだろうか。サロメを描いた作品として有名なのは、フローベールの最後の作品集『三つの物語』に収録されている「ヘロディアス」だろう。この物語は表題の通り、サロメの母ヘロディアスにスポットを当てたものだ。文学の中で初めてサロメの踊りの描写をした作品であり、聖書に忠実に母親の傀儡としてヨハネの首を所望する。そしてサロメが話すのは次のほんの短いシーンだけだ。

上廊に指を鳴らす音が聞えた。サロメはそこへ駆けのぼると、又現れて、やがて、舌たるい小供のやうに、かう云った。

「お皿にのせて下さいな、あの…首を!」

名を忘れたのだった。が、につこりと笑つてつづけた。

「あのヨカナンの首を!」

上廊でヘロディアスの言葉を聞き、ヨハネの首を求める。決して彼女の自らの望みではない、名前すら忘れてしまっているのだから。そして舌ったらずに求める。ここにはどうあっても、宿命の女としてのサロメは見出すことはできず、フローベールの描くサロメはただ母の命に従う従順な幼な娘にすぎない。

ギュスターヴ・モローの独創性

こうした従来のサロメ像に対して、全く違う独自の解釈を示した画家こそ、ギュスターヴ・モローである。印象派の画家たちとほとんど同時代に活動したこの画家は、現実をあるがままに(見えるがままに)描くある意味近代絵画の極地である印象派とは真逆の、彼岸(=死、神秘、理想)の世界や者への合一を描こうとする象徴主義の先駆者だ。

ギュスターヴ・モローは神話や聖書を題材にした絵を描く画家だった。しかし単にそうした題材を選んだというだけならば、それまでの画家たちとなんら変わるところのない。しかしモローはそうではない。モローの特徴といえば、聖書や神話を題材としながら、そこに一捻りした独特の解釈を加えて描き出すことなのだ。

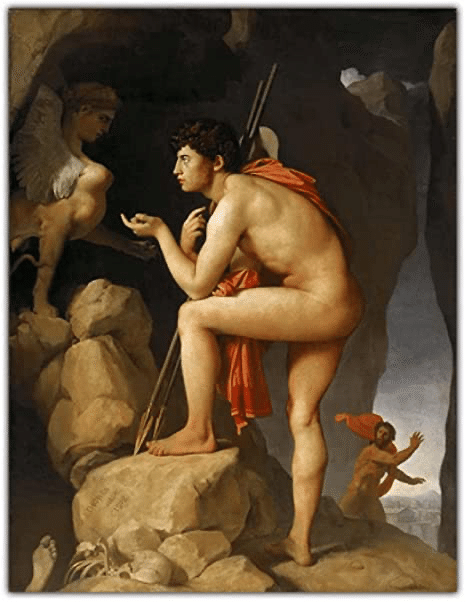

例えば、「オイディプスとスフィンクスの謎」という題材を見てみよう。オイディプスとはフロイトのエディプス・コンプレックスなどでも有名なギリシア神話の人物だ。オイディプスが故郷コリントスを出て、たどり着いた旅先のテーバイでは疫病が流行っていた。それはスフィンクスという怪物のもたらした災いだという神託が出た。スフィンクスは人々に「一つの声をもちながら、朝には四つ足、昼には二本足、夜には三つ足で歩くものはなにか。」という謎をかけ、答えられないものを喰らい苦しめていた。多くの人々が殺される中で、オイディプスは「人間」という解答をしスフィンクスを倒し、テーバイの王になる。というのがこの話のあらましだ。ドミニク・アングルなどはこの場面をみごとに忠実に描き出した。

<スフィンクスの謎を解くオイディプス>

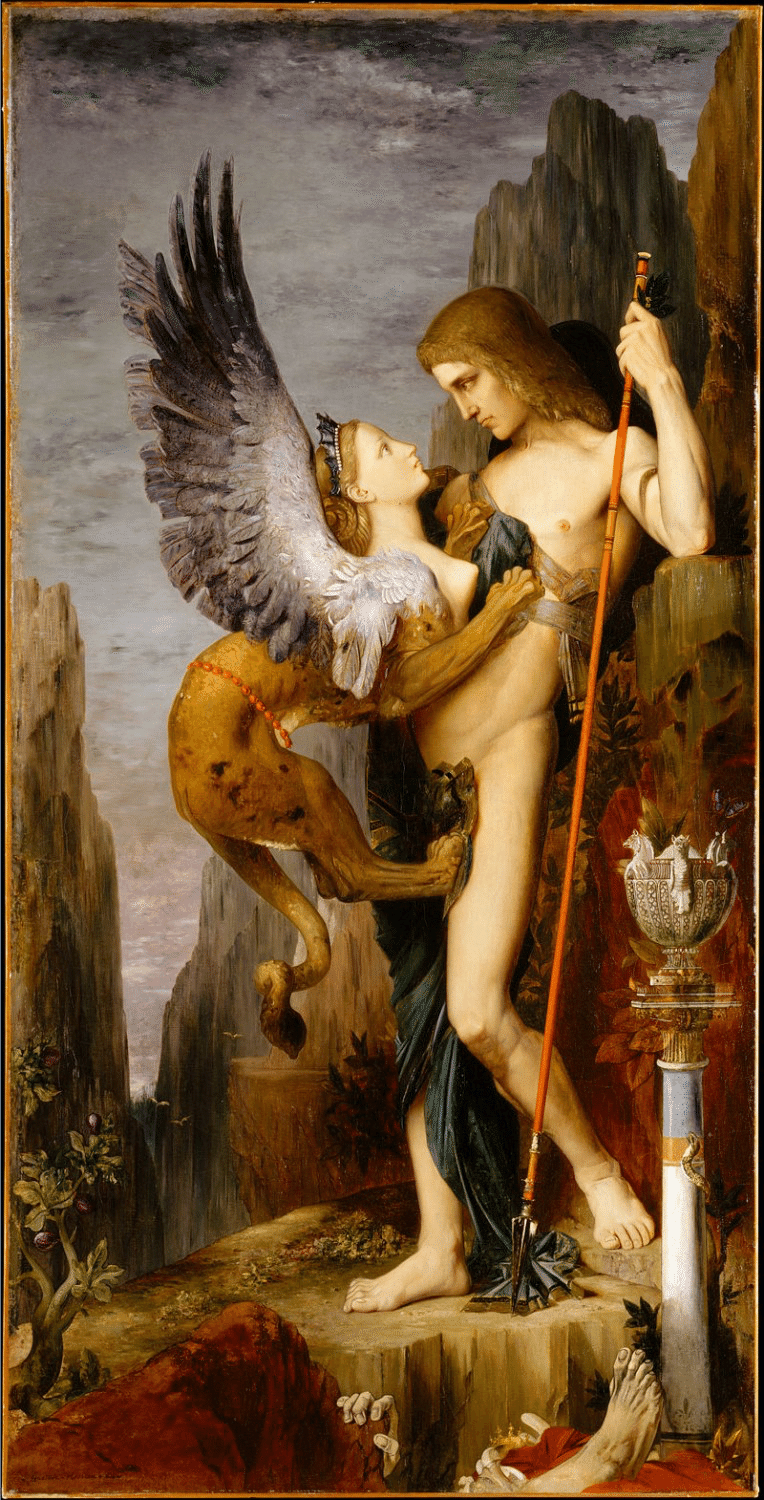

それに対して我らがモローは、そこに同時にアンドロギュノスの美学を描き出している。

<オイディプスとスフィンクス>

どういうことだろう。アンドロギュノスとは両性具有を意味する。つまりアンドロギュノスの美学とは矛盾・対立する要素を同時を併せ持つ美学である、それこそが神という一者へと至る道だと考えられていた。モローの描く<オイディプスとスフィンクス>では、オイディプス=人間・男・生とスフィンクス=獣・女・死という対立する原理が抱擁せんばかりに身を寄せ合い合一している。モローはこのように神話や聖書のテーマに独自の解釈を加えて描き出す画家なのである。

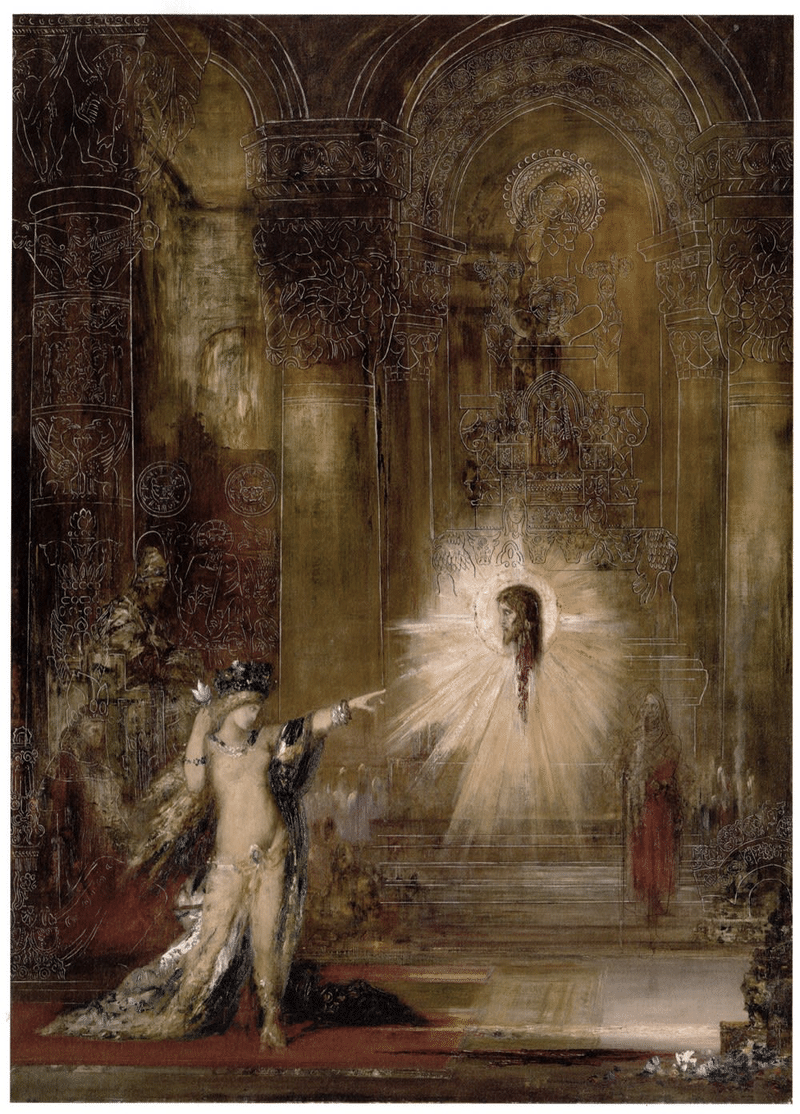

モローの描くサロメ像もこのように独自の解釈が加えられたものだった。もう一度確認しておくが、モロー以前のサロメ像は、ただ母に言われるがままに踊り、洗礼者ヨハネの首を所望させられる主体性のない少女だった。ではモローはどのように描いたのか。モローは習作にせよ水彩画にせよ、油絵にせよいくつもサロメの絵を描いているが、もっとも印象的なのは間違いなく<出現>であろう。

<出現>

画像でお示ししたところで、言葉を並べたところで、この絵の魅力はうまく伝えることはできないだろう。私は汐留の美術館でこの絵を直に見た時、月波ながら圧倒されしばらく動けなくなった。

見ての通り<出現>はサロメの踊りのシーンである。すでに話した通りサロメは踊り終えた後、ヨハネの首をとヘロデ王に伝え、それからヨハネは斬首され、盆に乗せて運ばれてくる。そうであればこの場面はどう考えてもおかしい。まだ生きて牢に繋がれているはずのヨハネの首が、踊るサロメの眼前に光輝を放ちながら浮かび上がっているのだ!どういうことなのか?サロメは踊っている最中に、ヨハネの首の幻の出現を見ているのだ。つまりモローは、従来の主体性のないサロメという像に対して、自ら積極的にヨハネの首を欲しがるサロメとして描き出し、求めるが故に踊るのである。ここに男を滅ぼす魔性の女としての、宿命の女(ファム・ファタール)としてのサロメが誕生したのだ。

<宿命の女>サロメの系譜

こうしたモローの描くサロメ像は、文学や音楽などのちの芸術家たちに大きく影響を与えた。象徴主義においては、例えばジョルジュ・ローデンバックの『死都ブリュージュ』がフェルナン・クノップフの絵画に影響を与えるなど、文学が主導権を握り絵画に影響を与えてきたが、サロメについてはその逆のケースだ。この章ではその面白い系譜について少し見ていきたい。

まずはなんといってもJ.K.ユイスマンスの『さかしま』だ。ユイスマンスはモローの描いた水墨画の<出現>に大きな感銘を受け、『さかしま』のなかで主人公デ・ゼッセントに作品解釈を語らせている。少し長いが引用をしてみよう。

預言者の首から発する火のような光線を浴びて、すべての切子面は燃えさかっている。どの宝石も熱気をおび、発光せる光線によって女体の輪郭をくっきり浮き出させる。頸にも、脚にも、腕にも、炭火のような真赤な、ガスの焔のように紫色な、アルコオルの焔のように青色な、星の光のように蒼白な、火花がぱちぱちと爆ぜている。

髭と髪の毛の先端に赤黒い血の凝りを付着させたまま、おそろしい首はなおも血を滴らせつつ燃えている。この首はサロメだけに見え、その陰鬱な視線は、王や王妃には注がれていないのである。ヘロデヤは、ようやく決着のついたおのれの憎悪を反芻している。太守ヘロデは、やや前かがみになり、膝の上に両手をのせて、まだ喘いでいる。黄褐色の香料に浸され、芳香と没薬の煙にいぶされ、樹脂のなかを転げまわった女の裸体が、彼を狂わんばかりにするのである。

老いたる王のようにデ・ゼッセントも、この踊り子の前で精魂涸らし、疲労困憊し、眩暈に襲われる始末であった。この踊り子は、油絵のサロメほどいかめしくもなければ尊大でもないが、はるかにひとを不安にするところがあった。

無感動な無慈悲な彫像、無垢な危険な偶像には、エロティシズムと人間存在の恐怖とが透けて見えていた。ここでは、しかし、大きな白蓮の花は消え、女神は影をひそめてしまった。いまや、怖ろしい悪夢が、旋回する舞に我を忘れた女大道芸人、恐怖に身をすくませ、茫然自失した娼婦の首を締めあげるのである。

ここでは、サロメは正真正銘の女である。

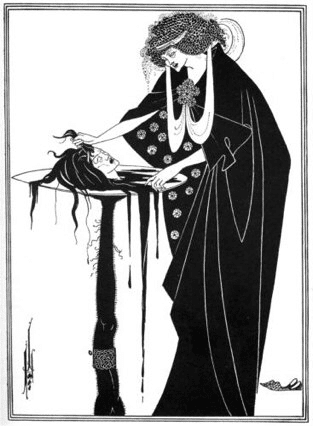

こうしたユイスマンスの<出現>評に影響を受けて、サロメについての戯曲を執筆した人物がいた。そう、ご存知オスカー・ワイルドである。ワイルドはモローの独特のサロメ解釈にさらなる脚色を加える。ワイルドは洗礼者ヨハネに恋焦がれる美しい娘としてサロメを描いた。サロメはその美しさによって誰からも求められるが、ただ一人洗礼者ヨハネだけは彼女を拒絶し、心を許さない。だからこそサロメはヨハネの首を求めて踊りを舞い、現実の世界で彼を失うことによって永遠にヨハネを所有しようとした。サロメは死んだヨハネに口づけをする。

ああ!あたしはたうとうお前の口に口づけしたよ、ヨカナーン、お前の口に口づけしたよ。お前の唇はにがい味がする。血の味なのかい、これは?……いいえ、さうではなうて、たぶんそれは恋の味なのだよ。恋はにがい味がするとか……でも、それがどうしたのだい?どうしたといふのだい?あたしはたうとうお前の口に口づけしたよ、ヨカナーン、お前の口に口づけしたのだよ。

ここにおいて、サロメはとうとう、自分の愛のために男を滅ぼす、まさに宿命の女<ファム・ファタール>となったのだ。

さらにこの戯曲で描かれたサロメ像は絵画、音楽にも広がっていく。オーブリ・ビアズリー はサロメの連作を製作した。

<舞姫の褒美>

<そなたの口にくちづけしたよ、ヨカナーン>

また、リヒャルト・シュトラウスはこの戯曲をもとにオペラ<サロメ>を作曲した。映画「累」でも話題になった「7つのヴェールの踊り」もここから来ている。

このようにユイスマンス-ワイルドを経て、モローのサロメ像は更なる展開を見せたのである。最後にこのユイスマンス-ワイルドの系譜ではないが、モロー以後のサロメ像を描いた絵画を一枚、引用して終わりにしたい。ドイツの画家フランツ・フォン・シュトゥックのサロメだ。

<サロメ>

オリエンタルな雰囲気で、エロティシズムの過剰さが少し鼻につくが、その恍惚とした表情は間違いなく自らヨハネの首を求めるファム・ファタールのそれであろう。

関連文献

○中村隆夫『象徴主義と世紀末世界』

○ギュスターヴ ・フローベール『三つの物語』

○J.K.ユイスマンス『さかしま』

○オスカー ・ワイルド『サロメ 』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?