Photo by

lalakoora

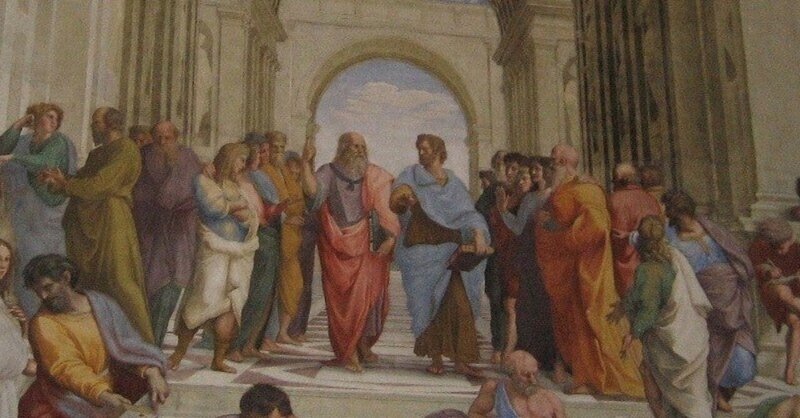

哲学をする意味~万学の祖アリストテレス⑥

アリストテレスはプラトンのように直感に基づくのではなく厳密な検証を元に世界を捉えようとした。これはプラトンがどちらかというと芸術家や詩人肌なのに対してアリストテレスは学者肌といった性質の違いでもある。

結果的にアリストテレスの理論はプラトンのイデア論を凌ぎ、後世に多大なる影響を与えたわけだ。これまで①~⑤で述べてきたことは今日にも通ずる考えであることは言うまでもないだろう。アリストテレスの生きた時代はちょうど社会が変わろうとした変革の時代だった。アリストレスはアレキサンダー大王の家庭教師だったことは有名な話かと思う。そのアレキサンダー大王が亡くなる頃、アリストレスの生きたアテナイの勢力は弱まり、ローマ帝国の時代へと移行していく。そのような中でアリストレスは忘れられ、著作も多くが散逸してしまった。実は今日に残るアリストレスの思想は彼の教え子たちによるノートの断片だ。そんなノートの断片を集めても彼の思想を推量るのに十分だったということが彼の偉大さが窺い知れる。

アリストレスの論理学は19世紀に数理論理学が現れるまで論理学の中心的な立ち位置だったし自然の分類はキリスト教の考えと相まって支配的だった。アリストレスの経験主義的なものの探求の仕方はその後も経験主義者と呼ばれる哲学者へと影響を残すことになる。アリストレスの倫理学について、とりわけ「善」の捉え方については今日でも哲学者に貢献している。哲学はこのように今日の「ものの考え方」についてヒントを残しているのだ。

これ以上続けると話が膨大になりそうなのでこの辺にしておく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?