ジャック・アラン・ミレール(Jacques-Alain Miller)『享楽の6つのパラダイム(Les six paradigmes de la jouissance)』私訳(抄訳)

出典

http://www.lutecium.org/files/2010/11/JAM_Les-six-paradigmes-de-la-jouissance.pdf

この記事はJacques-Alain Millerによるラカンのチャート式論文『享楽の6つのパラダイム』の後半部分、すなわち第4,5,6パラダイムの私訳である。訳者はフランス語諸学者であり、誤訳等々が多く散見されると思われるがコメントやTwitter上で指摘・修正していただければありがたいです。

・ある程度読みやすさを重視しているので必ずしも原文の文構造に忠実ではないし、また一部の語は訳し落としたり、意訳したり、補ったりしてあります。

・(?)がついているのは訳が本当に怪しいと私が思っている箇所を指します。

・本文中の強調(斜体)は太字で表しています。

・「※」はコメントを意味します。長いコメントはパラダイムの切れ目にあるコメントの方に回しておきました。またコメントにご意見等ありましたらこのノートのコメントに書き込むなり、Twitterでコメントしてください。

また、一応全部見直しはしたが、一部の訳語の表記にずれがあったり、一般的な訳語とは異なる部分があるかもしれないですが、コメントやTwitterで指摘していただければ幸いです。

パラダイム4:正常な享楽

ロサンゼルスの講演で私はセミネールXI(四基本概念)巻を参照し、慎重を期して4番目のパラダイムをばらばらな享楽と呼んだ。然し私はそれを正常な享楽と呼べるまでに至った。

「精神分析の倫理」と「精神分析の四基本概念」の間には著しいアンチテーゼがある。それはラカンが象徴界と享楽の新たな結びつきを乗り越えた場所である。

精神分析の倫理」は全体を通じて我々に享楽の重厚さ(massivité)を提示する。享楽は普通なら手の届かない場所、侵犯と追い詰めを要求する場所である。つまりその場所は人が侵犯を犯すことによってのみアクセスできる深淵である。四基本概念のセミネールにおいて、人は対象aにおいてバラバラになった享楽を持つ。

享楽は深淵に位置するのではない。むしろそれは小さな窪みの中にあるのだ。「対象aは単に窪み、空虚の現前であるに過ぎないのだ」とラカンは言った。享楽は英雄的な侵犯によってアクセスされるのではない。むしろ反復的な欲動、つまり行ったり来たりする欲動によってアクセスできるのである。

情動(Stimmung)、二つのセミネールの感情的傾向は全く反対のものである。(?)「精神分析の倫理」において、享楽は恐怖と接続されている。ラカンはこのことを理解するためにサディズムを経由せねばならなかった。人が享楽の位置にいるとき、それ(sadisme?)は恐ろしき身体の破砕として生じる。それは単なる一つの死以上のものであり、ラカンが説明したようにそれは第二の死である。(?)四基本概念において享楽に関するモデルは芸術、絵画、芸術の対象についての深い考察(熟視?)である。ラカンが言うように、芸術作品は人々を落ち着かせ、励まし、彼らに良い作用をする。

[精神分析の倫理と精神分析の四基本概念の軌跡は]それは全く別の軌跡のように見える。一方で精神分析の倫理においては快感原則、ホメオスタシスから始まる。これらの象徴と像はすべて快感原則しか考えない。そしてセミネールが進んでいくと、我々はサディステックな分裂に逢着する。セミネールXI巻(四基本概念)は、部分欲動たちから成るバラバラな身体から開始される。性源帯は自律的であり、 また各々自身についてしか考えられ得ない。その上それどころか、もし統一があるのなら、その統一は欲動的な享楽のおかげで自ら実現する。欲動的な享楽は自動的に到達された享楽であり、それは正常な欲動の経路をたどっている。欲動は行き来し、侵犯へと向かっている。

何が第3のパラダイムを別のパラダイムに変えたのか?それはラカンがこの第四のパラダイムにおいてシニフィアンと享楽の分裂を否定したということだ。ラカンは一つの結合、つまりシニフィアンと享楽の間の緊密な分節化を作り上げた。四基本概念のセミネールは基礎づけそのものを修正した。その基礎づけは、ラカンがローマ講演で論じたものである。

疎外や分離などの、ラカンが理論全体で探し求めるであろう道具一式の合目的性とはなんだろうか?一体何が問題となっているのだろうか?問題となっているのは象徴界と享楽の間の分節化である。問題となっているのは以下のことを示すことである。享楽がそれだけで生じるものではなく、それに加えて享楽はシニフィアンの作用に付着し、享楽はシニフィアンと密接に関わっているということを示すということである。

ラカンは2つの操作を区別した。つまり疎外と分離である。分離は疎外への反応として起こる。2つの操作をして何になるのだろうか?第一に、疎外は固有の命令であり、そして全く象徴的なものである。そしてラカンが示そうと努めたことは、この操作(=疎外)は結果として必然的に享楽の応答をもたらすということである。これが分離である。

ラカンが疎外と呼んだものの概念的な分析をフロイト的観点から試みよう。それは同一化と抑圧という2つの概念を統合するためにつくられた。第一に同一化は主体を代理表象するシニフィアンを前提とする。そのシニフィアンはある種の心奪われるようなシニフィアンであって、大他者の内にある。主体はそのシニフィアンと一体化し、そして同時に主体は空虚な統一のままであり続ける。これはラカンが主体の分裂と呼んだものである。

一方では主体は空虚な統一としてあり続け、また主体はシニフィアンとして代理表象される。同時に、二番目に主体は抑圧と出会う。もしシニフィアンの鎖のうち最も短いS1-S2を取り上げるのなら、抑圧とは以下のことを意味する。つまり、二つのシニフィアンのうちの一つがこっそりと主体を代理表象しているということだ。(?)ラカンが分離と呼んだもの、それは主体が(?)欲動の機能を同一化と抑圧への反応として翻訳する様式のことである。

主体が空虚な場所、失われた対象が行き着く場所、対象a。精神分析の倫理において私達は享楽へと手を伸ばすために法外な侵犯を必要とした。ここでは分離をもたらすものは通常の欲動の作用であるが、それは欲動が空虚へ反応する限りにおいてである。空虚は同一化と抑圧の結果として生じる。これは主体の構造に享楽の構造を無理強いしているということを意味する。そして、同様にして主体は存在–における–欠如となる。それは欠如や小さな窪みをふくむものとしての欲動の定義を押し付ける。

あなた方は四基本概念のセミネールの冒頭でラカンが無意識を今まで彼が決してしないようなやり方で説明したことに気づいただろうか?皆その説明を鵜呑みにした。というのもそれはとても優れた論証であったからだ。第一のパラダイムのときから、ラカンはいつも無意識をどちらかと言えば、秩序として、連鎖として、規則正しさとして説明してきた。そして今や四基本概念の冒頭でラカンは無意識を不連続性の方へ再結集させた。また、この不連続性はシニフィアンの配列と両立しうるものですらない。ラカンは無意識をまさに自ら開閉する縁であるとした。

なぜ開かれ、そして閉じているということを強調することにしたのだろうか?答えは明快である。それは均一な無意識を一つの性源帯に戻すためである。ラカンは無意識をまさに肛門や口唇であるとする。ラカンは象徴的な無意識と欲動の機能の間には共通の構造があるということを示すために性源帯の法に基づいて無意識を説明する。ラカンは以下のように出発した。それはセミネール全体を通じた以下の鍵語を言うだけで十分だろう。p.165––身体の器官における何かが無意識と同じように構造化されている。

その方法は全く異なっている。ラカンは無意識を、身体の器官における何かや性源帯と同じように、自ら開閉する縁として構造化した。ラカンはそこで享楽を主体自身に適合させる。以上のことはラカンがミニチュアにおいて、そしてまた欲動それ自体において壺のモデルを導入したことを意味する。欲動において問題となっている窪み、それは私達が例えば精神分析の倫理におけるハイデガーの壺などで出会った窪みである。窪みはシニフィアンの廃棄と満足を感じたことで、常に不適切なやり方で、対象によって生じる。そしてこのパラダイムにおいてはリビードがまさにこの対象である。

ラカンが導入したように、薄膜の神話はリビードの新しい定義である。それは指し示された(signifié)欲望、物自体(das Ding)、侵犯によってのみ到達できるシニフィアンの外にある重厚な(massive)享楽でもない。むしろリビードは器官、失われた対象、そして失われた対象全体のマトリックスである。ラカンは実際、失われた対象としてのリビードを回復させることを分離と言った。分離によって、ラカンが自身の体系で示そうとしたのは、同一化の分節化と抑圧の結果として生じる、シニフィアン固有の欠如に対してリビードは必然的に応答するということだ。

ちょっとした問題を生じさせるものは、この失われた対象である。セミネールXI巻におけるラカンの立場においてはこの失われた対象はシニフィアンと無関係の欠損(perte)、生来の欠損なのである。この欠損はエクリのp.847で導入される。–「ここでこの失われた対象としてのリビードは失われた生き生きとした部分を代理表象しています。この喪失は性のチャンネルによって自発的に生じます。」 アメーバとの対比を通じて、我々が個体化されているという事実と両性の結合による生殖があるという事実は生の喪失と等価であるとラカンは考える。

言い換えれば、この欠落(trou)はここで欠損として導入され、そして自然的な欠損として正当化される。これはラカンの確固とした頼みの綱である。ラカンが鏡像段階を練り上げる時、例えばラカンが鏡像段階を人間が未熟な状態で産まれてくること(prématuration de la naissance)、つまり生まれながらの欠如、と結びつける時。この時に非対称性がある。というのも、一方では我々は欠如のシニフィアン(?)(le manque signifiant)、つまりSを持っている。それに、この欠如は自然の欠如を分節化する。つまり自然に生じる欠損を分節化するのである。

このパラダイムにおいて疎外と分離の結合によって再出発がなされたのだから、享楽はある意味ではあるメカニズムの中の反復である。精神分析の倫理は全体的に諸々のメカニズム、シニフィアンの組み合わせや変化、そして想像界の変動に対して不変な享楽(?)の場所を強調しているのだが、セミネールXI巻(四基本概念)はラカンの根本的な野望の反復を構成している。その野望は二番目のパラダイムで展開されている。これはシニフィアン化の別の諸々の方法によって反復される。それらの方法はセミネールVII巻(精神分析の倫理)の研究と練り上げの成果を加味している。にもかかわらず、これは同時に最初の三要素に対する断絶を構成する。それは(享楽が)象徴的なものに簡略化されないもとして現れること、全てシニフィアンに還元されるされるわけではない限りにおいて、同時に享楽はシステムの機能に書き込まれたものとしてはっきり区別される。(?)

疎外と分離という二つの操作の結合は一つの控えめな置き換えを前提とする。その置き換えにおいて人々はこの結合が持つ本質的な困難さに出会う。この置き換えはエクリの「無意識の位置」において検討されている。疎外の操作は私達を主体のシニフィアンからのみ解放し、私達をシニフィアンの欠如へと帰する。つまりシニフィアンの欠如は全体的な空虚以外の実質を持たないのである。人は手探りでオーガズム(jouir)に到達し得るかもしれない場所を探るかもしれない。しかし、いかなるそのような場所もみつからない。分離の操作と対象aの導入をシニフィアンの欠如の対応物として提示するために、主体を活き活きした身体、性的な身体へと置き換えねばならない。性的な身体の諸性質を導入せねばならない。特にそうした身体が死すべきものであること、その身体の<他>なる性( l’Autre sexe)との関係、そしてその個別性という身体の諸性質を、である。それによりラカンが示したのは、主体の身体の存在を構成要素として持つような生の欠損だった。この時、生のこの欠如への埋め合わせとしての欲動の対象を導入することができる。

享楽はそれ故ラカンのその後の教育において対象aの像の中へと分配される。つまり、それは物自体よりもはるかに質素で、縮減され、扱いやすい、ある審級である。対象aはラカンによれば、物自体の取るに足らないお釣り(monnaie)である。ラカンは転移のセミネールにおいて、転移におけるアガルマ(άγαλμα)を強調する。つまりそれは部分的に隠されたものであり、決定的な「何か」として存在する。そしてその「何か」は一貫性、存在、本性、身分、意味のある構造、そのどれをも持たない。それはその後のセミネールIX(L’identification)とX(L’angoisse)においてラカンが探求する物にほかならない。同一化のセミネールにおいて、ラカンはフロイトにおける同一化のシニフィアン化にとりかかる。ラカンは同一化を想像界から引き剥がし、シニフィアンの構造を強調する。そして不安のセミネールにおいて、対象aに固有の身分、価値、重要性に意義を唱える(?)。ラカンは対象aをそれらから解放する(?)。ラカンはその後、『制止、症状、不安』における鏡像段階の探究を積み重ねていく。

このパラダイムは享楽の欠片としての対象aを解放する。つまりラカンは物自体の解体に着手したのである。ラカンは物自体を要素と、多数の要素にした。対象aははじめから曖昧な存在である。なぜなら一方では対象aは受肉し、物自体を再現し、基礎的な像である。しかし他方で、対象aは大他者に隣接している。対象aはいわば大他者と物自体を媒介する。対象aにおいては、あたかもシニフィアンの大他者が自身の構造を物自体に押しつけるようである。改めてみずみずしく、新しい土台の上に二番目のパラダイムにおけるシニフィアン化の努力を反復する。(?)確かな仕方で、対象aは享楽のシニフィアン化を翻訳し、同時に尊重する。恐らく問題となっているのはシニフィアンではない。ラカンは享楽のシニフィアンという概念を放棄する。ラカンにとっては、享楽の性質それ自体がシニフィアンの語の内に投獄された存在を受けれないように思われる。享楽のシニフィアンの位置、そこをラカンは自身の記号大文字のファイ(Φ)で表したのだが、享楽のシニフィアンの代わりにラカンは対象aを導入した。対象aは恐らく享楽の要因である。対象aは充実的であり、そして主体を他の物へと代理表象する法に従うことはない。それゆえ、対象aは或る別の構造であり、しかし対象aは一つのシニフィアン的な属性を与えられる。つまり、自身を一つの要素として提示するという性質である。対象aの基礎的な特徴は、対象aが象徴界の秩序に書き込まれることによって受肉するということだ。セミネールXI巻において、享楽は、対象の姿の下への主体のシニフィアンによる疎外に対する応答であるように思われる。そしてこれがラカンによって分離と呼ばれるものである。対象a、これはラカンの発明であるが、同時にシニフィアンと同じ基本的構造を持つ。そして対象aは同時に充実的である。シニフィアンは実体的であるが、充実的ではない。シニフィアン的物質がある。しかし享楽の実体がある。そしてこのことが対象とシニフィアンの違いを維持するのである。

パラダイム4についての訳者のコメント

人はみな妄想するp.319あたりを参照。物自体はカントのパラダイムにおいてはアクセス不能だが、ラカンにとって物自体の断片は対象aとしてバラバラな形で転がっていて、それを介して人は享楽にアクセスすることができる。つまり対象aは禁止された享楽への”抜け道”なのである。しかしここでは精神分析の倫理のパラダイムにおける対象aの話をしているのであって、剰余享楽における対象aの話をしているわけではないことに注意。

パラダイム5:ディスクールの享楽

ラカンの4つのディスクールの練り上げは、私がディスクールの享楽と呼ぶパラダイムに相当する。私はこのパラダイムをセミネールXVIとXVIIそして「ラジオフォン」に位置づける。ラカンはディスコースを疎外と分離が一つに統一されたものだとした。それこそが「精神分析の裏面(SXVII)」における以下の言葉の価値である。––享楽についての知には一つの根本的な関係があります。それは以下のように理解される。––”享楽と諸々のシニフィアンとの間に根本的な関係があります。”

この5つ目のパラダイムの前には 、いずれにせよ常に一つの様式があった。ラカンにおいては、最初に構造、諸々のシニフィアンの分節化、大他者、主体の弁証法、の説明がきて、そのうえ次に、活き活きした存在、有機体、構造によって捉えられたリビドーを知るための問いが来る。ディスクールの概念と共に変化したものは、シニフィアン/享楽の関係は根本的かつ先天的な関係であるという考えである。この場所こそラカンが享楽の反復としての反復を強調していた場所である。

主体を別のシニフィアンとして代理表象するシニフィアンは象徴的疎外を表している。しかしラカンの諸々のディスクールはいわば或る享楽を或る別のシニフィアンに代理表象するということを導入している。ラカンはこの定式化をしなかった。なぜなら享楽は基本的な物の間での混乱をなし、あるいは享楽は自身の論理を強化するからである。享楽を代理表象するに際して、シニフィアンは享楽を欠いている。また同様にして、主体を代理表象するシニフィアンはまた主体を欠いている。というのも、シニフィアンは空集合のそばにとどまるからである。

シニフィアンは享楽を或る他のシニフィアンへと代理表象する。この公式はラカンが行ったシニフィアンに関する主体の関係の要約を模したものである。そしてその要約はエクリの819ページ、「主体の転覆(Subversion du sujet)」において初めて現れる。––シニフィアンについての私達の定義(別様の定義はありません)は以下のようなものです:シニフィアン、それは主体を別のシニフィアンへと代理表象するものである。

私達はまず最初に、この公式を哲学の公式とパース(C.S Peirce)の論理学の公式と比べよう。その公式は、ラカンによって明示的に示され、それ自体一つの複製された公式である。パースの公式は記号の定義を以下の形式で与えた。––記号とは、何かを誰かに対して代理表象するものである。この形式の下で、ラカンがパースの記号の定義に見出した支えを明示的に述べることによって、彼はこの定義を変更した。––シニフィアンは記号の差異によって、主体を別のシニフィアンへと代理表象する。この定義はまず、なにかしらの受取人を自ら蒸発させる[つまり受取人を想定しなくていい]という利点があり、それどころか、ある意味ではその場所[受取人の場所?]に大他者のシニフィアンという形態のシステムの審級を出現させ、諸々のシニフィアンを他のシニフィアンへと引っかける。

まず、パースの定義とラカンの定義の間に存在する形式的な差異を検討すれば十分である。ラカンの定義はもちろんパースの定義に対して矛盾している。というのも定義する語、それはシニフィアンなのであるが、これは定義する言明の内に2回現れている。––シニフィアンとは何か?それは別のシニフィアンへと代理表象するものである。これは明確に循環している。問題なのは以下のことを知るということである。即ち、どの価値によって我々はこの矛盾を識別することが可能であり、シニフィアンを主体を介して定義することができるのか、とりわけもし我々がその価値として、明らかに正しいパースが記号に用いた定義を参照したとしても、である。私は以前すでに、記号が一つである限りにおいて、パースの定義を流用することを提案した。それは記号が以下の統一の形式のもとで現れる限りにおいてである。その形式はときにはシステムの外の象徴と呼ばれる形式である。ここで、記号は解読者から分離された絶対的価値に影響される。(?)

ラカンは我々にシニフィアンを循環する定義によって与えた。これはシニフィアンは構造的にとりわけ、定義それ自体においてはっきりと、二重性 (binaire)という形式の下に現れるからだ。シニフィアンについて、それだけで[つまり一つのシニフィアンだけで]考えることはできない。またシニフィアンがそれだけで考えるということ、シニフィアンがそれだけで[何かを]制定するということ、そしてシニフィアンがそれだけで生じるということは、シニフィアンの通常の論理への違反である。ラカンが自身のマテームにおいて使用した二重性は以下の限りに応じて方向づけられている。つまり主体の他者への代理表象という意義を有しているシニフィアンが問題になっている限りに応じて、である。

私達はここで或る鎖、反復についての原則を持っている。実際のところ、二つのシニフィアンから成る鎖が最短のものであり、最大のものは可算無限個のシニフィアンから成る。二つの本質的な形式がこの二重性を展開するのであるが、この二つの形式の下でラカンはS1それ自体をシニフィアンの集合と考えている。S1の要素となるシニフィアンはS1にとって一意に定まる別のシニフィアンを参照する。同音異義性の単旋律の上で戯れながら、ラカンは必要とあらばS1を群れと呼ぶだろう。しかし唯一のS1と対比して、[このS1の要素のシニフィアンが参照する]別のシニフィアンは諸々の多様性によって或る全体の内へと割り当てられることができる。ラカンが主人のシニフィアンと知のシニフィアンを区別する時、主人のシニフィアンは単一のものではなくて、集合的なものだろう。※cf:人はみな妄想するp.317参照

ラカンははじめから二重性の二つのバージョンを最初から活用した。例えば(多分エクリ?)p.819において、ラカンは二重性を提起するとすぐに、第一のバージョンへと移行する。ここで、第一のバージョンとは私が以下に述べる形式の下で示したものである。––全てのシニフィアンは主体を別のシニフィアンへと代理表象する。その別のシニフィアンは主体を代理表象しない。以下の形式は最初の公式の特徴を捉えている。––あるシニフィアンは主体を別のシニフィアンへと代理表象する。ここで、全てのシニフィアンの集合を考えることができる。そのシニフィアンたちは主体を代理表象し、最初の循環の形式を侵犯した状態に既になってしまった他のシニフィアンとは区別される。この解釈はラカンが直ちに例外的なシニフィアンを導入することを可能にした。つまり、このS2にA/にとってのSの価値を与えることを可能にしたのである。この例外的なシニフィアンは、主体を代理表象するすべてのシニフィアンの集合に対して余計なシニフィアンである。(?)そして同時に主体を代理表象しているシニフィアンの集合のうちに自身をより少なく書き込むのである。※コメント1参照

要約しよう。S1,S2、それは以下のような、シニフィアンへと還元された言語の構造である。その構造はラカンにとって無意識において立て続けに導入される問いとともに存在する。その問いとは、どの方法で主体はこの構造と適合するのか?という問いである。この循環的な定義とシニフィアンのパラドックスは規定にかなった主体の一つの定義を構成する。主体はシニフィアンによって別のシニフィアンへと運搬されると言うことができよう。なぜなら、どんな身元を証明する(identificatoire)表現も完璧ではないため、この表現は自らを反復するからだ。※コメント2参照

主体が代理表象されるのか否かに目を向けよう、それは主体が決して現れることがない範囲内において、そして決して現在でない範囲内においてのことである。主体は決して代理表象されるものではない。この定式はラカンの言説においてS1の形式の下に書き込まれることが見出される。このS1はSを代理表象している。この定式は同時にまた主体はS1に代理表象されることを言おうとしている。しかしまた、主体は構造にとって常に表象不可能なものに留まるのである。ラカンは決して成果物を結びつけることを躊躇しなかった。その成果物とは形容詞において代理表象または分節化されるもの、とそれに加えて不可能なもの、つまりそこにおいて分節化不可能または代理表象不可能なものである。代理表象不可能なものを代理表象することはシニフィアンにその反復の可能性を示す。この反復の原理は問題となっている代理表象を完全なものにすることへの失敗である。

ラカンは二番目のパラドックスを付け加える。疎外の図式がこのパラドックスを準備する(?)。主体の部分それ自体は代理表象不可能である。主体は、存在があるシニフィアンによって代理表象されるという事実によってのみ現れる。ラカンはこの事実を以下のように解釈した。ーシニフィアンは主体を、主体の凝固という犠牲を払って出現させる。ラカンはある考えを我々にS1をある集合の中に書こまさせるということによって示そうとした。この集合はS1を含み、またそこには空集合の不可視な像がある。そしてこの空集合こそがこの集合のうちにある。[その考えとは]この空集合こそが、このシニフィアン[S1]を消去する時に残るものだということだ。(?)

別の言い方をすれば、ひとがS1を単一の要素の集合として述べた時、ひとは主体の表象を持つ。しかしこれに加えてひそかに、ひとは自身の欠如の存在[つまり空集合]を持つ。その欠如はその背後にあるものであり、ひとがこのS1を消去した場合に現れるものである。

集合それ自体が存在し、また現れ始めるのは、あるシニフィアンが集合のうちに自身によって書き込まれる場合のみである。これはラカンがこの論理展開をシニフィアンは主体を出現させるということを述べるために用いることを正当化する。そしてシニフィアンが主体を現れさせるのと同時に、シニフィアンは主体を表象のなかに凝固させる。シニフィアンが主体にこの表象を与えるのだが、それはシニフィアンの構成要素となる空虚を回避することによってである。

どこから主体は出現するのか?どの基本的素材よりシニフィアンは主体を生じさせるのか?一つの問いがある。その問いはラカンによってほのめかされ、しかしこの問いはラカンの『無意識の位置』それ自体のうちでは論じられなかった。これが、この基本的素材のステータスなのである。―存在、ラカンがいうところの、存在はいまだパロールを持たない。シニフィアンの体系の活用に先立って、我々は未だ謎に包まれた審級を持っている。その審級は先行する存在の審級である。そこにおいては、シニフィアンのこの体系を自ら書き込むだろう。つまり、この審級はその存在のシニフィアンが主体に斜線を引くような存在の審級である。

これは主体の側で疎外の操作を際立たせる。シニフィアンは分離に関係するものと直接関係することはない。というのもラカンの理解では、分離の操作は身体の生の損失という欠如に対して作用するからだ。もしこのシニフィアンのメカニズムにこだわるのなら、シニフィアンは主体の原因である。それはシニフィアンなしには主体は現実界のうちに存在しないだろうと述べるほどまでに、である。あるいは主体は現実界のうちで、常に不連続性あるいは欠如という形態、または空集合を反響させる諸形態のうちにあると述べるほどまでに、である。

このSはラカンによれば、真理の形へと変化する。この真理は現実界のいかなる記述も与えない。―この真理は自身を現実界の不連続性のうちへと自身を書き込み、組み込まれる。このSは死の形へと変化する。この死は本質的な法である。この法の下にラカンは現実界の内でのシニフィアンの跳ね返りを構想した。この現実界におけるシニフィアンの跳ね返りはある意味では激情的な(pathique)、あるいは病理学的な(pathologique)ものであり、またそれは苦行(mortification)である。このSはさらに欲望へと変化する。そういうわけで、以下のことは驚くべきことではない。それは、エクリ518ページ、『手紙の審級(L’instance de la lettre)』においてラカンは欲望を死の欲望であると語っていたことである。しかしまた、フロイトによればまさしくシニフィアン的な死は欲望を不滅のものにする。これは欲求の場合とは異なる。シニフィアン的死、つまり欲望の記号Sは欲望をサイバネティクスまたはエレクトロニクスの型の記憶へと投入する。そういうわけで、ラカンは反復の連鎖はこの死への欲望の連鎖であると言えるのである。

これこそが、本来の意味での享楽、つまり感情としての享楽、身体の情動がこの布置の内へと自身を書き込まない理由である。また同様にこれこそがラカンが『主体の転覆(Subversion du sujet)』において、以下のことを想定するに至った理由である。」それは大他者の内に享楽が欠けているということであり、つまり享楽がシニフィアンの構築から排除されているということである。以前の時期において、ラカンは享楽は述べられることがありえないものだと想定され、それゆえにシニフィアンと享楽のアンチノミーや斜線を引かれた主体と享楽の間でのアンチノミーが立てられた。

エクリのp.819からp.823にかけて何が打ち立てられたのだろうか?これらのページはラカンの究極的な試みを構成する。その試みとは享楽の地位をシニフィアンとシニフィエの観点から定式化しようとする試みである。またこの試みは享楽が大他者において欠如しているということから距離をとる。しかしラカンはシニフィアンとシニフィエのシェーマをファルスに起因する享楽について適用しようと試みる。彼はある複雑なメカニズムを考案した。そのメカニズムはまさに無数のコンプレックス(観念集合)に起因し、享楽の意味作用を禁止された享楽として分節化することができるであろうものである。またこのメカニズムは享楽のシニフィアンによって[主体に?]欠如させ、斜線を引き、苦しめる。この享楽は主体にとって(?)取り消し得ないものである。ラカンは、φとΦを区別することによって、享楽を演算にしようと試みた。このφとΦは享楽のシニフィアンの二つのステータスである。― φは意味作用(-φ)を表し、Φはシニフィアンである。

ラカンの練り上げの中で、欲望の観点からのリビードの書き換えがリビードのフロイト的特性を飽和させなかったということは、特徴的である。というのも、欲望、敏捷な欲望、欲望はいたるところに紛れ込み、欲望の風変わりな諸特徴や諸変化を各々に強いるのだが、この欲望はその定義から死への欲望である。

ゆえに、ある程度の数のリビードの特性についての欲望の観点から見たリビードの書き換えにもかかわらず、享楽は残っている。この享楽こそが、ひとたびリビードが欲望の観点から再び書き換えられた後にリビドーから残されるものである。これこそが不可能なものとしての享楽である。『主体の転覆(Subversion du sujet)』において、象徴化の外で、ラカンはΦの形態のシニフィアンの下で享楽を回復しようと試みる。ラカンが享楽のシニフィアンと言う時、彼はΦを、ある意味では物自体、つまり絶対化されたシニフィアンの象徴とする。これが享楽をシニフィアンのシステムに導入しようとする試みの突端である。

このパラダイムはある効果を活用する。その効果とは、すでに『主体の転覆』においてラカンの筆の下に現れている。つまり、享楽は禁止されていると同時に、享楽は線たちの間に見いだされるのである。これはすでに享楽の換喩を描写するものであり、すでにもしかすると斜線を引かれた主体、欠如した主体、シニフィアンによって媒介されるものを描写するだけにとどまらないのかもしれない。それはまた、失われた対象としての享楽も描写する。言い換えれば、このパラダイムは主体と享楽の等価性に基づいている。何故なら、ラカンの定義において、私は享楽という用語と主体という用語を置き換えることを許されているからだ。

私たちはここで決定を持っている。その決定とは、現在進行形のシニフィアンのシステムに先行し、また最も明確な形態にある存在についての決定である。この先行する存在とは享楽の存在である。つまり、享楽に侵された身体である。何故なら、ラカンは『精神分析の転覆』(SXVII)においてはっきりと、シニフィアンの体系が挿入される点、それこそが享楽だと語っている。この挿入の点は決して、それまで決して語られることがことがなかったし、身体から主体への違法な置き換えを強いたものである。というのも、私たちは何らかの意味で自律的で、それ自身の上で閉じているような、象徴界の秩序の機能を以前より持っていたからだ。※コメント3参照

これが、象徴界の自律性の概念の外へと、そして象徴界の自律性の概念に反し、シニフィアンは享楽の装置であると提起することへとラカンを導くものだ。禁欲(Le renoncement)、それは5番目のパラダイムで実現されることはない。禁欲はある意味で、ラカンが象徴界の自律性を放棄するということだ。それ[禁欲?]は現在にいたるまで以下の形態の下で取り組まれ続けているものだ。シニフィアンの鎖において自ら伝わっていくもの、それは斜線を引かれた主体、真理、死、欲望です。これは以下の言葉において再び翻訳される。シニフィアンの鎖において自ら伝わっていくもの、それは享楽です。

問題となっている根本的関係は何だろうか?それは二重の関係である。

一方においては、疑いなく、享楽の取り消し、苦行がある。しかしこの場合[享楽は?]は享楽の欠損、享楽の損失、エントロピーとして構想され、しかしながらシニフィアンの効果として位置づけられる。

欠損はもはや第四パラダイムにおけるように性の本質それ自体に起因するものとは看做されていない。しかし欠損は完全にシニフィアン化された欠損と看做されるのである。言い換えれば、以前ラカンが鏡像段階で具現化される分割のきっかけとなる裂け目を生命の未熟さ、つまり本性的な欠如に帰し、これに続いてラカンはこのギャップをシニフィアン化したのと同様に、第四パラダイムにおいて生の本性的欠損であるように思われたものは、第五パラダイムにおいてはシニフィアンの効果として現れるのである。そして、ラカンは享楽のシニフィアン化された欠如をめぐる定式化を変化させた。

この基本的関係の第二の側面、これに対応するものは享楽の追補である。ラカンは当時対象aを剰余享楽、つまり享楽の欠損への追補として導入した。ラカン自身が対象aについて注意しているように、それはラカンの第三パラダイムの観点から完全に断絶した。彼は18ページで以下のように述べている。―それは追い詰めこと(forçage)または侵犯(transgression)によって分節化されるものではありません。また19ページでは―誰も侵犯をしない。と述べている。あるいはまた23ページで侵犯の観点から離れるために―侵犯とは破廉恥な言葉です。と述べている。

侵犯に対立する観点とは何だろうか?それは純粋で単純なシニフィアンの反復である。この反復は享楽の反復に対応する。

『転覆』(SXVII)のセミネールにおいて、シニフィアンの分節化はラカンが反復または知として提示したものである。シニフィアンの反復は以前より常にラカンのシニフィアンの代理表象と、主体の分裂とって不可欠なものであった。この分割によって主体の一部は常に代理表象不可能なものにされるのである。しかしながら『精神分析の転覆』(SXVII)のセミネールは全体にわたって、享楽にとって必要な反復を示すような構成になっている。ラカンが以下のように述べるように、である。―反復は享楽の回帰に基づいて打ち立てられます。反復は享楽を対象とするのです。ここで、ラカンが主体と呼ぶことができていたものを入れ替えている。つまり、享楽はシニフィアンによって代理表象されると同時に、この代理表象は網羅的ではないのである。この代理表象は失敗であり、それは厳密に反復を条件づけるものなのである。

このセミネールにおいて、同時に享楽の印としてのシニフィアンも強調されている。―ラカンは以下のように述べることができるだろう。主人のシニフィアンは享楽の闖入を偲ぶ。―同時にラカンは享楽の欠損を導入し、ラカンはまた享楽の追補を提示した。アナロジーによってラカンは熱力学からエントロピーの観点を取り入れた。ラカンは以下のように述べている。―エントロピーは埋め合わせのための剰余享楽を具現化させる。そしてこのセミネールの別の場所で次のように述べている。―剰余享楽は欠損を具現化させる。

したがって、享楽へのアクセスは本質的に侵犯という手段によってなされるわけではない。しかし、享楽へのアクセスはエントロピー、シニフィアンによって生じる損失によってなされるのだ。このようにして、ラカンは知は享楽のための手段であると述べることができたのだ。シニフィアンの自律性はさらに断念されたのである。知は二重の意味で享楽のための手段である。知が欠如の効果である限りにおいて、、そして知が追補、つまり剰余享楽を生産する限りにおいて、である。これもまた、ラカンがp.76で別の形式において以下のように述べることを正当化するものである。―真理は享楽の姉妹である。(?)真理は享楽の知であると言うことは、つまり疑いなく真理はランガージュの効果から切り離すことができず、真理は特に斜線を引かれた享楽、禁じられた享楽と関係があると述べることである。つまり真理はそこにおいて取り消され、苦しめられるような場所を占めるのである。以下のように付け加えねばならない。―真理は禁じられた享楽の姉妹である。これがラカンがp.202で述べたことを完成させねばならぬ理由である。―真理は不能(impusissance)の親しき小さな姉妹である。これはまた以下のことをよく示している。即ち、ラカンが真理は享楽の姉妹であると述べる時に、彼は(-φ)を念頭においている。この(-φ)はシニフィアンの消滅の効果である。

言い換えれば、ファルス享楽、それは模範的で完全に凡例的な享楽なのだが、このファルス享楽は禁じられている。一方で、何かが埋め合わせへと至る。この埋め合わせがおまけの快(plus-de-jouir)の享楽である。この享楽はエントロピー的欠損の身体(corps de la perte entropique)を捕らえることである。この反復が条件づけられ、活き活きとしているのは、対象aと(-φ)との間のギャップによってである。つまり欠如とその追補によって、である。これが『アンコール』における原則である。その原則とはシニフィアンの基本的形態としての反復である。この原則がここで以下のことを提起する。即ち、シニフィアン、象徴界の秩序、大他者、このすべての次元は、享楽との密接なつながりなしには考えられないということだ。以上のことは換喩に新しい価値を与えている。というのも、ここには主体が存在し、今後は失われた享楽が存在する。そしてラカンが以前シニフィアンに対して行うことができていた用法と論証に、形式主義の疑念が投げかけられた。ラカンが私たちにアルファ、ベータ、ガンマなどのシェーマを提示するとき、このシェーマは享楽と密接な関わりの内にある思想ではなかった。それどころか、そのシェーマは我々に以下のことを学ばせた。つまり、身体とは独立したシニフィアンの自律的な論理があるのだということを、ある意味で身体を超越したシニフィアンの自律的な論理があるのだということを。しかし実際には、そこには身体への回帰がある。絶え間ない練り上げの中で、この論理の全体が身体との関係によって、再備給され、また動機付けられている。

ラカンはそこでさらに必然的に分析の終わりという問題系に入り込む。分析の終わりとは、ラカンによれば、主体の享楽への関係と主体にもたらされる変化に常に関わる。しかし、このこと[前の文を受ける]は以下のことと同じものではない。それはこの関係[主体の享楽への関係]がファンタズマの形態の下にあると考えることや、この関係が反復の形態のもとにあると考えることである。

ラカンにおいては繊細な移動がある。その移動はファンタズマとしての享楽との関係と反復としての享楽との関係の間での移動である。というのも享楽を反復として考えるということは、ラカンをむしろある新しい価値を症状に与えるということへと導くからだ。私はここで、自分の都合のために、Rを特に反復を表すために用いる。

ファンタズマの形態の下にある享楽との関係を考えることは、貫通することが問題となっているスクリーンの形態の下にある障害物を考えるということである。そう、私はパラダイムを私自身で構築することで、ファンタズマを貫通することが最終的に侵犯のパラダイムの一つのヴァリアントであると述べるに至ったのである。それ[ファンタズマを貫通すること?]は分析において分析の終わりとして準備される。それは空虚の方向への誘いとともになされる。つまり主体の解任、知を想定された主体の転落の方向でもある。そして享楽の存在の仮定の内でなされる。期待された効果は、やはり真理の効果という形態と構造を持つ。たとえ真理のこの効果が、不能の姉妹としての貧しき真理の蒸発であったとしても、である。

上に述べたことは、反復という形態の下にある享楽との関係を考えることとは異なる。反復はある意味でファンタズマの発展した形態である。同様にして、ファンタズマは反復が濃縮した形態である。

反復、それは症状という名前にふさわしい。反復は我々に実際に享楽の反復を提示し、それによって享楽の恒常性も提示した。しかし反復は発見されるべき基礎的なファンタズマへと集約されることはない。反復は自ら広がり、そして持続する恒常性なのである。反復はファンタズマの上で拾い集められるものではない。そこで問題となっているのは一つの定式のように解放することであり、到達することである。

後期のラカンの教育における症状の形態においては、症状はそれ自体で享楽とのこの関係において、一時的なデベロッペ[バレエにおいてY字バランスの手で足を押さえないバージョン] を含む。このデベロッペは侵犯に適していない。それに加えて、ラカンは『精神分析の裏面』において、それ[デベロッペ?]を仮縫いと読んでいる。あるいは、ラカンはそれを別の場所で「症状とうまくやっていくこと」と言っている。ラカンの述べるところの「症状とうまくやっていくこと」は仮縫いという形態である。この仮縫いはまさに貫通された侵犯とは全く異なるという価値を手に入れる。以上のことは終わりを考える余地を与えている。反復の停止、または反復の新しい用法が問題となっているのだろうか?

剰余享楽の概念は享楽について新しいものをはっきりともたらした。物自体としての享楽は象徴界の外部として考えられ、また同時に或る同一性であると考えられる。享楽は即自として強調される。享楽は象徴界と想像界の違いを区別する。享楽は欲動に対する対象aとして提示されると、対象aはリストになる。このリストは欲動のリストをもとにしている。欲動のリストはフロイトによって組み立てられ、ラカンによって改造された。―そのリストには、口唇対象(l’objet oral)、肛門対象(l’objet anal)、視覚対象( l’objet scopique)、声の対象(l’objet vocal)そしてもしかするとやや複雑になるが「無」がある。あなた方が享楽を剰余享楽、つまり穴を埋めるものとして考える時、しかしながら享楽は決して享楽の損失をぴったりと埋めることはない。まさに快(jouir)を与えることによって、快における欠如(le manque-à-jouir)、まさしく対象aのリストを維持するものは広がり、拡大する。昇華の諸対象は対象aのリストに含まれている。剰余享楽の概念はラカンによれば、以下の機能が目的である。その機能とは対象aのレジストリをそこかしこ、つまり何らかの意味で《自然な》諸対象にまで伸ばし、またそれらの諸対象を諸々の工業対象[つまり工業製品]、文化対象、昇華対象にまで拡大する。つまり、徹底的な仕方の行動に成功することなしに、φをたまたま満たすもの全て[にまで対象aのリストを拡大するの]である。

ラカンが些細な対象aと呼んでいたもの、それは社会において豊富にあるものである。これらは我々の欲望を引き起こすために存在し、また快における欠如( le manque-à-jouir)を埋めるためにある。それはまさに刹那的であろうものである。というのも、反復は止まることがないからだ。我々は快(jouir)を諸断片からしか得ることを許されていないのである。ラカンが問題となっているものをよく捕らえている表現だと言ったもの、それは享楽の欠片である。我々は我々の文化的社会が自らを享楽の代理物たちで満たしているのを見ている。この享楽の代理物たちは小さな全き-無(riens-du-tout)である。享楽の欠片たちはそれらに固有の様式を我々の生の世界と我々の快-の-様式(mode-de-jouir)に与える。

上記のことを説明するためには次第に明白に身体と身体の享楽との間に裂け目を導入せねばならない。というのも結局、工業的な諸生産物と文化的諸生産物のうちに身体は自身の享楽と自身の快-における-欠如を供給する手段を見出すからだ。あるいはまた、身体はラカンが『精神分析の裏面』で行ったようにリビードと自然の間の区間を前提とする。以下のことを述べることによって補わねばならない。つまり、リビ―ドと自然のこの区間こそがまさにリビードと文化の間の密接なつながりを導入するものなのである。

ラカンの言説において、ラカンがシニフィアンの対、つまり斜線を引かれた主体と対象aを四番目の見解に刻み込み、そしてラカンが四番目の見解を自身の諸用語に向ける時、対象aは公然とシニフィアンとして機能することが明らかである。享楽はシニフィアンの機能にまで可能な限り引き下げられている。もちろん、享楽はシニフィアンではないという留保つきのことではあるが。疎外と分離の対は、何らかの意味で、効果を生じさせる関係になる。第一にシニフィアンは享楽の原因であり、享楽の手段であり、享楽がシニフィアンの最終目的であることを望むものである。そして第二に、シニフィアンは享楽から出現する。何故ならシニフィアンは享楽を偲ぶからだ。

このパラダイムは全体的にある関係によって条件づけられている。シニフィアンと享楽の関係、知と享楽の関係は根本的であるが、この関係はこの関係が根本的であるだけに、より一層この関係は綿密なものである。ラカンは享楽とシニフィアンの非関係のうちで留まることができるもの全てを否定しようと拘った。そしてラカンはそれどころか以下のことを示すことにも拘った。つまり、シニフィアンの導入それ自体が享楽に依存するということ、そして享楽はシニフィアンなしには考えられないということを示すこと、ここで或る根本的な循環がシニフィアンと享楽の間に存在するということを、である。

パラダイム5についての訳者コメント

コメント1

要するに主体SはシニフィアンのAの下で行われる代理表象の運動によってS2へと代理表象されるが、これによってSの価値(誰に対するというのはちょっとわからないけど)はS2へと切り下げられる。

またここで侵犯(infraction)という語が出てくるのは、最初の定式によれば主体を表すことができないはずのシニフィアンが、なぜか主体を代理表象してしまっているから。そしてこれは多分S→S1ではなくて、S1→S2において生じる。

ここで不思議であるのはS=S1,S1=S2は成立しているにも関わらずS≠S2なのだ。(推移律の不成立)これは一つ目の=と二つ目の=がどういった名の下で行われているのかが異なるからではなかろうか。そしてこれはマルクスのG-W-Gによって剰余価値が生み出されるシェーマとおそらく同型的。

この辺の議論は『イデオロギーの崇高な対象』の最初の章、「いかにしてマルクスは症候を発明したか?」やグーの『貨幣の考古学』あたりを参照すればもっとしっかりした議論ができそう。(してない。)

コメント2

S=S1である。これは例えば未知数をXとして置くときの操作のようなものだ。しかしS1単体ではそれは無意味である(より正確にいうのなら、何を言いたいのかわからない、カバン語である)。したがってこれよりS2,S3…とセリーを紡がれてゆく。しかしS1としてのSは決して十全に表すことはできないから、S1から発するセリーは留まることなく紡がれてゆく...

コメント3

身体というのは物理的実体としての主体を指している?S→S1という模式図においては「Sという記号がS1という記号によって代理されている様」をあらわしているが、多分これは正しくない。ある物理的実体を持った人間が自身の名前を呼ぶとき、それは厳密にはS→S1になるのではなくて、おそらくは遡及的にS→S1が表される。つまり名前を呼んだこの瞬間においてはS1の出現、あるいは無理やり書くのなら《身体》→S1であり、このS1がS2,S3…と次々に代理表象され、シニフィアンの体系ができたときにはじめてSという主体が遡及的に出現し、これが《身体》の代わりになる??んで多分この《身体》が主体Sに斜線を引く$?

第六パラダイム:無-関係(LE NON-RAPPORT)

第六のパラダイムについて、私は『アンコール』のセミネールにその位置を見出した。それはラカン[の理論の]進展全体に関する反転[倒錯?]であり、第五パラダイムの示唆をラカンの結論へと押しやるものである。

このパラダイムの観点においては、私はある公式を据える。この公式は『アンコール』のチャプターに見出すことができるものであり、それは以下に述べるものである。―シニフィアンは主体のシーニュ(signe)である。この公式は一種のパースへの回帰のようなものを構成する。ラカンの思想的運動はラカンをある意味で、シニフィアンをシーニュとして定義することへと導く。この定義は、ひとがこの最後の公式をラカンの概念化に組み込む時に持ちうる困難さを伴っている。努力の末にこの公式の縁に至ることを目的として、そしてその公式はラカンがシニフィアンの唯一の定義としてのべた自身の定義を否定する雰囲気を持つのだが、私はひとが、そしてラカンが標準的であると望んだ公式を再び取り上げるのである。

『アンコール』において、ラカンは享楽の事実から始める。しかしラカンの出発点はランガージュの事実とパロールの事実である。このパロールは大他者へと宛てたコミュニケーションとしてのパロールである。ランガージュ、パロール、そしてパロールを支える構造について、問題となっているのは活き活きとした人体(organisme)を捕らえることである。そして論証に伴って、シニフィアンと享楽の本来的な関係を提起するところまで進展する。しかしそのうえ、私自身はシニフィアンを代理表象の観点から書き換えたいと思っている。:シニフィアンは享楽を代理表象する。

ラカンは本当に、彼の教育全体が根拠にしていた部分全体を切り落とした。これに続いてラカンの教育の最後の部分において、以前の残骸を別の概念体系へと再構築するための努力があった。

『アンコール』において、ラカンはランガージュの概念それ自体を問題とした。ランガージュの概念は、ラカンが派生的概念であり、本来的な概念ではないと考えているものである。ララング(lalangue)と呼ばれるものを導入することに関係して、ララングはパロールであり、それはパロール(?)の文法的構成と辞書編集に先立つものである。

パロールの概念についての問題における賭金はその時、コミュニケーションとしてではなく、しかし享楽として考えられていたものである。ラカンの教育において享楽は常にシニフィアンとの関係で二次的なものであったにも関わらず、そしてたとえシニフィアンが享楽を(?)原初的関係まで導くにせよ、この第六パラダイムは当時何らかの初等的なものとして扱われた、ランガージュとその構造が二次的で派生的なものとして現れるということのためのものである。(?)

ラカンがララングと呼ぶもの、それはランガージュの構造から分離されたものとしてのパロールである。ララングはこの最初の実践[って何?]からの派生として、またコミュニケーションから切り離されたものとして生じる。この条件の下で、享楽、このパロール、そしてblablablaの享楽という形態の下にあるランガージュの根源的な所属を提示することができるのである。このパラダイムにおいて、ランガージュの概念とコミュニケーションとしてのパロールの古い概念が見せかけのように自ら崩壊させられるに至る。しかしまた、大他者の概念、父-の-名(Nom-du-Père)、ファルスの象徴も同様に自ら崩壊させられる。これら全ての用語が本質的に分離された諸要素の間に綴じられた一部分へと縮小されてしまった状態にある。

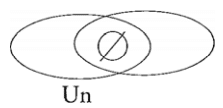

このパラダイムは本質的に無関係(nonrapport)、分断(disjonction)の上に見いだされる。―それはシニフィアンとシニフィエの分断であり、享楽と大他者の分断である。この分断は性関係はないという形態の下での男と女の分離である。このことはまさに無関係のセミネールである。[ラカンのセミネールにnonrapportというタイトルのものはないはず、この文章の意味がよくわからない]

全ての諸項はラカンによって結合が確立された。―大他者、父の名、ファルス―この結合は最も重要な諸観点として現れる。ひとはまた、これらの項を超越論的ということもできる。というのも、この諸観点は全ての経験を条件付け、コネクターの存在へと還元されるからだ。超越論的構造という諸観点の代わりに、この諸観点は経験と条件づけることに先行する一つの自律的次元であるのだが、我々は語用論(pragmatique)の卓越を有している。超越論的卓越が存在していた場所で、我々はあるパラダイム、そして社会的語用論を持っている。

[termは観点と基本的に訳出するが、項のほうがわかりやすい時もあるので、項とも訳出している。]

私は自身の最後のパラダイムを再び提示する。この最後のパラダイムとは分断によって指標付けされている。また、その共通部分は空虚としての欠如であるような、下図のオイラー図[ここではベン図だと思ってよい]の二つの円によって指標付けされる。

この空虚な共通部分、そのようなものとして表現されるものは、我々が以前考えたいくつかの項によって満たされた存在の影響を受ける。これらの項はこの視座において、代理として、二つの集合の間を接続するオペレータとして考えた諸項である。

この欠けている接続を補う可能性があるものは以下のものの管轄にある。それはルーチン―それは伝統の名、あるいは過去の時代の遺産の下でひとが称揚するものを形容する軽蔑的な言葉である。あるいは発明(invention)の登録簿に書き込まれ得るもの、さらにそれどころか、我々の両目の下で繰り広げられているものについてひとは楽観的であるが、つながりの実験といったものの管轄である。今日の議論、特に性関係に関する議論は、30年前にラカンによって予想されたように、ルーチンと発明の間で展開している。

ラカンの第六パラダイムは我々に作業領域をルーチンと発明に限ることを許している。このシェーマをあなた方に与えることで、私はいかに述べるものとして無-関係をテーマ化する。つまり、ラカンが我々に性関係はないと繰り返し述べることによって性関係について用いたものとして、である。ラカンを実践したときに、ラカンの教育のルーティンに触れたとき、『アンコール』のセミネールを読むことで感じ得る驚きは拡張から生じる。この拡張とは無-関係の概念を『アンコール』のセミネールで明らかになるものである。

無-関係の概念は構造の概念に対置されるに値する。確かに、我々が定立した構造を信頼すること、多数の関係を所与のものとして考えること、それは我々が全く単純に分節化と呼んでいるものである。分節化という言葉、それは我々がS1-S2という最小構造によって例示したものである。[S1-S2という最小構造は]は関係の複数性に関する定式化である。何気なく、ひとは現実の存在の性質をある種の必然性、つまり自ら書き続けることをやめないものの下に帰する。(?)

『アンコール』のセミネールは構造の帝国を制限するような別の関係を観点として示す。この別種の関係は一般化されるに値する。構造の旗の下で密輸入するようにして私たちが所与のものとして認めるに至ったもの全てを揺さぶるものが無-関係である。―[所与のものとして認めたものとは(?)]この分節化がシニフィエの影響を有している限りでのS1-S2の分節化であり、加えて全ての経験の条件を規定する限りでの大他者である。父性隠喩、これはフロイト的エディプスの分節化の結節点であるが、これは構造の秩序である。つまり思考されていない関係、どうしても自ら書かれることをやめないものとして関係である。

構造主義は他の選択肢ではなかった。構造主義は、いくつかの諸関係をその旗の下で定立し、科学の覆いの下で神聖化した。その諸関係とは厳密に以下に述べる問いによって議論の的となっている。:無-関係、つまりルーチンや発明といった事柄は存在しないのだろうか?

無-関係の帝国は、ラカンの最後の教育において、パロールを基にした享楽、意味を基にした享楽にとりくもうとする試みの妥当性を問うにまで至る。この兆しは無-関係の帝国がどこまでゆけるのかということであり、この点について精神分析的ディスクールの創発が何をしうるかということである。

ラカンは精神分析について、フロイトによる精神分析の発明の瞬間において、また精神分析の最初期において、精神分析が何をしえたのか?、またこの発明それ自体がルーチンになった時、何が精神分析に対して開かれていたのか?ということを区別することに対して非常に注意深かった。精神分析の歴史の道半ばにおいて、ラカンは発明の連関に固有の効果が問題となっており、発明の型通りの使用によって緩衝化されていることを指摘している。(?)ラカンは精神分析における自身の発明によって50年以上にわたって精神分析を新展開させた。私たちは以下のことを認めるべきである。つまり、それは今日ラカンの再発明であっても、漸進的にその型通りの使用によって緩衝化されているということ、加えてもう一度再発明の余地を作ることは我々の役目であるということ、である。

このパラダイムを区別するもの、それも逆の運動によって、このパラダイムは享楽の真理から出発する。それはある種の物自体への回帰であり、それはまた物自体をついには扱いやすいこの対象aへと還元するという極端な試みである。

この観点の出発点は、性関係はないということではない。むしろ、~があるということである。享楽があるのである。

1952年におけるラカンの最初の出発点は結局、精神分析があるということである。精神分析は存在する。精神分析は機能する。つまり我々がいる点から見ると、精神分析の条件において、満足がある。この満足は、誰かについて語ることの真理、そしてその後に続くいくつかの変化の帰結である。(?)ひとは誰かについて語る―精神分析はこのことを目立たせる―そして誰かについて語ることによって、主体をことごとく再編する真理の効果が生じる。大他者との関係はここで、最初のもの、原初のもの、所与のものとして現れる。

ラカンの到達点、それは―精神分析は機能しないということである。そして、自問するということである。というのも精神分析は機能しないからだ。このことは享楽が存在する(E y a jouissance)という根拠から出発することと全く別のことである。享楽は活き活きとした身体の所有物である限りで存在する。つまりこの定義が享楽をもっぱら活き活きとした身体と結びつけるのである。活き活きとした身体について、そして疑いなく、話すものについての精神分析のみが存在するのである。加えて身体と、話すものはもちろんラカンにとって、このセミネール[アンコールのこと?]において神秘と形容されるに値する。―ラカンはこのようにしてこの年度の自身の授業を終えるのである。別の言い方をすると想定されるもの、それは身体によって想定されるものである。あなた方はこのことを26ページで見つけることができる。―ここで想定されているものは、厳密に精神分析的経験、身体の実体性です。この経験、実体性は自身を自ら享楽するものとして定義するであろうものです。

この出発点は享楽と大他者の切り離しに関わる。享楽を特権化するこの出発点のみが享楽と大他者の間の無-関係を創始するのである。ここで、分離は無-関係を意味する。

以上のことは、ある種の一者(l’Un)の下での大他者の大他者を現れさせる。この年度において、ラカンは一者を強調することができた。それはこの一者が正真正銘の大他者の大他者である限りにおいて、である。ひとが大他者の大他者について反省するとき、ひとは大他者を見る。そしてそのあとに大他者の大他者を何らかの意味でその上に[大他者の上に?]見るのである。この大他者の大他者は最初のものを保証するために到来するのである。

そしてひとは以下の問いに置かれる。―保証は本当にあるのだろうか?

ない、この保証は存在しないのである。そこには大他者の大他者は何らかの意味で上にある。そしてある種の一者の上にあるのではなく、下にあるのである。

享楽の出発点は大他者と分離されたたった-一つの-一者へと連れ出す。大他者、それは一者の大他者として現れるものである。

全く基本的なこのシェーマは以下のことを把握するのに役に立つ。つまり、ラカンがそのセミネールにおいて長い間取り組んだこと、それは享楽は一者の享楽、つまり大他者なき享楽であるということを明確にするということである。『アンコール』というタイトルの同音異義性を理解せねばならない。あるときラカンがEn-corps[身体のうちに]と聞くように招いたように。ここでは身体が、反復よりも問題となっている。反復、それはラカンが『精神分析の裏面』の享楽と知の結婚において語ったことである。

それは精神分析における再発見である。その発見とは、社会的な場において勝利しているもの、ひとが近代的個人主義と深く考えることなしに呼ぶもの、そして実際に問題とするものは関係と共同体、そして夫婦の絆に至るまで、どうしようもなくひとが保守主義と形容しうるもの、伝統としてのルーチンを神聖化するものは、個々の諸アトム間の実定的な法―この法は上院と下院において可決されるのだが―の抜け道によって確立する関係の創発の運動によって満ちているということだ。(?)享楽のうちに見出される出発点は拡張として、それどころか精神錯乱[démence]として現れるもの基本的な真実であり、現代の個人主義の真実である。

ラカンのセミネールはこのように一者の享楽を衰退させる。ラカンがその出発点において、ラカンが享楽が頭からつま先まですっかり想像的なものであることを示すことに拘ったのと同様にして、ラカンは享楽が本質的に一者である、つまり享楽が大他者を必用としないということ証明したのである。

それは厳密に、享楽の位置をどんな理想化もなしに位置づける要求である。その時、享楽の場所、それはキュニコス派がそうであったように、それは清廉な身体なのである。ラカンの証明、それは実効的な全ての享楽、実際の全ての享楽が一者の享楽、つまり清廉な享楽であるということだ。それ[清廉な享楽]はいつも、どんな手段によってであれ、享楽する(jouit)清廉な身体である。※コメント1参照

ラカンによって展開した一者の享楽の別のバージョンは、とりわけ身体のファリックな部分に集約されたものである限りでの享楽である。弁証法は清廉な身体の享楽とファリックな享楽の間で明らかに可能である。ファリックな享楽、つまりそれは専門化された享楽である。しかしラカンはファリックな享楽を強調しているにしても、そのファリックな享楽は一者の享楽、一-享楽(l’Unejouissance)の別の描像としてのファリックな享楽なのである。ラカンはこのファリックな享楽を愚者の享楽、孤独な享楽、大他者との無-関係のうちに確立される享楽として定義した。以上が、ラカンが一者の享楽のこの描像を自慰的な享楽であるものにピン止めした理由である。一-享楽の三つ目の描像はパロールの享楽が存在するということである。ひとは以下のように考えることができるであろう。つまり、ラカンの全教育において、パロールはパロールが差し向けられている限りでの大他者との連関であり、コミュニケーションのパロールであると。ところが、パロールの享楽はラカンにおいては、まさに一者の享楽の描像として生じるのである。つまり大他者から切断されたものとして生じるのである。

パロールの享楽は、パロールは享楽であり、パロールはその本質的な位相を通じた大他者とのコミュニケーションではないことを意味する。べらべらとした駄弁(le blablabla)が意味することは、ラカンが述べるように、パロールの最も軽蔑的な形容である。べらべらとした駄弁がまさに、享楽の観点から考えると以下のことを意味する。つまりパロールは再認、把握を対象としているのではない。そしてパロールはまさに一者の享楽の一形態なのであるということである。

喋る(parle)身体がある。様々な手段によって享楽する身体がある。享楽の位置はいつも同じもの、身体である。身体は自慰をすることで、また単純に喋ることによって享楽できる。身体が喋るという理由によって、この身体は大他者と関連するものではない。身体に固有の享楽、身体の一者の享楽に身体は付随しているのではない。ひとは精神分析によって、また特により短い諸々のセッション[変動時間セッションのこと?]によってこれに気づく。諸々のセッションが再来させるものは、意味作用の複雑な練り上げや謎の解決ではない。それ[諸々のセッションが再来させるもの]はパロールを、喋っている身体に特有な満足の形式として捉えるということである。

第四に、ラカンは昇華に関わり、我々に大他者を巻き込まない昇華のバージョンを与えるに至る。これは一つの絶頂である。何故ならフロイトが昇華について練り上げることができたものにおいて本質的であったもの、フロイトが発明した用語のうちで本質的であったもの、フロイトがつかんだ次元において本質的であったもの、それは厳密に大他者による再認である。これは不可避的にそうなのである。もちろん、ラカンは昇華と大他者による再認の密接なつながりを開拓した。ところが、『アンコール』において、ラカンは我々に昇華の形式を大他者を巻き込まないものとして与えるのである。しかしこの昇華の形式は享楽のパロール、孤独なパロールに固有の問題として与えられる。あなた方はこのことを109ページで見出すことができる。―ひとがそれをたった一つのままにする時、喋る身体は常に力一杯に昇華します。昇華が自身の本当の基盤を発見するのは一者の享楽の位置においてである。

こうして、一者の享楽、一-享楽は[今までの一-享楽の形態と]同様に喋る身体の享楽として現れる。それは連続的ではない。それは挿入的であり、[位置が]ずれている。時にラカンはこの様々な享楽の連関に興味を持った。ラカンは諸々の享楽を対立させる。諸々の享楽は他の享楽との関係によってある享楽を定義する。しかし、ひとは以上のことを以下のように明快に考える。つまり、享楽-一者(la jouissance-Une)は喋る身体の享楽として、ファリックな享楽として、パロールの享楽として、昇華の享楽(jouissance sublimatoire)として現れるのだと。このようなこれら全ての場合において、享楽は大他者と関係しない。そのようなものとしての享楽は一者の享楽である。それは一-享楽の領域である。この体系は全く大他者の享楽をきわめて疑わしきもの(problématique)にすることに適している。ひとは享楽が存在するということについて、確かではない。すべての場合において享楽は存在するのだが、この享楽は一者の享楽と同じレベルにはいない。一者の享楽、それは現実的なものである。同時に大他者の享楽がすでに疑わしき体系として現れている。

大他者の享楽の観点においては、性的な享楽は別様の性を持つ<他>なる身体の享楽(la jouissance d’un Autre corps autrement sexué)である。ひとがシニフィアン、コミュニケーションから出発するとき、ひとが精神の言葉、大他者を模範にする。あなたに応えるものは<他>の主体(l’Autre sujet)なのである。<他>の主体はコードの位置、シニフィアンの位置、承認するものの位置である。(?)しかし、ひとが享楽から出発する時に、大他者は<他>なる性(l’Autre sexe)である。最初、一者の享楽、孤独な享楽は本質的に無性的である。したがってその時まで、ラカンにとって大他者との関係は先天的で構造的なものである。構造は世界から帰化国籍を剥奪されている。しかし同時に、よりひっそりと、帰化した構造なのである。つまり構造それ自身は疑いようもなくアプリオリなものとして現れているのである。しかし、享楽の観点においては大他者との関係は反対に疑わしきものとして、派生的なものとして現れている。

性関係は存在しないという命題を正当化するこの核心にあるもの、それはこの命題が何らかの意味で不可避であるということである。性関係は存在しないということは享楽は一者の体制として立ち上がるということを意味する。この体制は享楽が一者の享楽であるような体制である。一方で性的な享楽、<他>なる性の身体の享楽はある袋小路、つまり断絶や無-関係によって明らかにされるという特権を持つ。このことが、ラカンに享楽は性関係に適合しないと言わしめたものである。享楽は一者(Une)なるものとして在る。享楽は一者の管轄下にある。そして享楽は享楽自身に関して大他者との関係を確立するわけではない。性関係は存在しないということは享楽はその根底において愚かであり、孤独なものなのだということを意味する。

第六のパラダイムを支配する無-関係の概念は、構造の概念を境界づける。例えば、ラカンが隠喩の形式の下にエディプスコンプレクスの公式を発見しようと試みたとき、ラカンはこれらのマテームを隠喩において適用するとき、ラカンはカランは以下のような事実を強調する。それは構造、それは書き込まれる何かであり、それは自ら書き込むことをやめないものである、そしてそれゆえに必然性として現前するものである。この必然性は存在するもの全て、自ら現れるものすべて、現象について不可欠な必然性である。以上の事実をラカンは強調する。ひとはそれによってまた以下のことを良く把握する。つまり、構造主義においては構造がある種のアプリオリな形式で現れ、また所与のカテゴリーに組み込まれたものとして、すでにそこでは欺きようがないものとして、取り消しえないものとして現れたということである。構造はそれが露出されたとき、常に全能なものとして現れた。ところが、構造の限界はここで、大他者の性的な享楽において、性的存在として現れる。というのも、偶然や出会いに引き渡された関係がそこに存在するからだ。この関係は必然性から逃れるのである。

『アンコール』のセミネールは必然性から逃れるもの全ての探求を始めた。最早必然性の管轄ではないもの全てが、我々をしてより一層必然性に関してうるさくさせ、我々にそれどころかルーチンと発明に引き渡されるもの全てについて探求させる。つまり必然性の管轄ではないもの全てが、構造の超越を語用論に置き換えるのである。超越は厳密に以下のことを意味する。つまり経験を条件づけるものであり、諸限界である。この諸限界は全ての経験を可能にする。―これはカント的なアクセントとともに述べられる。このアクセントはラカンによって、ラカンによる『精神病に対する可能な全ての治療についての一つの予備的な問い』(エクリに入っている)というタイトルのうちに示されている。我々は必然的であるものとそうでないものについてより一層うるさくなる。構造はいくつかの穴を伴っており、それらの穴のうちに発明のための余地、新しいもののための余地、ずっと以前から存在しないコネクタのための余地がある。

それはある意味で啓蒙思想( Lumières)の一形態である。ひとが18世紀に魅了されたものである。―ひとは魅了されたものをリストにしたのである。―他の人々が性的なものと関わる仕方、ひとが別の方法にしたがって享楽と大他者を分節化する仕方を、である。(?)その時以来、一瞬垣間見えた自由のリバウンドのように、19世紀と20世紀は一面ではいわゆるグローバル化するルーチンを作った。そして、伝統のうちに残っているものを神聖化し、それに形式を与えようと努めた。

我々、我々はそれどころかこの空虚な共通部分の再開を生きている。それは抗いがたい運動、超越が語用論に屈服することである。以上のことは構造が存在しないということ、全てのものが見せかけであることを意味しない。現実界は存在する。しかし、今日では構造であるもの、現実界であるものを分離し、輪郭づけることは以前よりも一層難しくなっている。

パラダイム6についての訳者コメント

コメント1

キュニコス派の人々は徳と哲学を尊重するとはしたものの,自然に従う生活のうちに完全な独立と無欲を得て,芸術や学問をはじめあらゆる特定の目的を放棄することに徳を見出した。(コトバンクより)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?