面白い、西陣織。①

ちょっとタイトルからして盛ってみました。

私が西陣織に携わるようになったのは、実家の家業が西陣織のデザイン製造卸業をやっているから、

地場産業でもあるので親戚筋に関係者がとても多いからなのですが、

ではなぜ、斜陽産業にもかかわらず、「続けている(続けようとしている)の?」と聞かれたら、それはもう、

「面白いから」

と言う返答が私的に的を得ている気がします。

では、どこが面白いのか、と言うことを伝えるのが私の命題でもあるのですが、

このブログでは私が独自に「面白い」と思っている部分を掘り下げてお伝えしてみようと思います。

目次

①織物は立体だから

②「伝統」と言いながら続けたことで、生まれた工夫の数々がある

③版画みたいな感じで作る

④思った色が出にくいからこそ

⑤なんでもできるんじゃね?

①織物は立体だから

私にとって、西陣織の”一番面白い”と思っているところは、「立体だから」と言う部分だと思っています。

布なので、平面的ではあるのですが、基本的な構造は縦糸(経糸)と横糸(緯糸)との組み合わせで構成されているものです。

なので、経糸と緯糸との絡み方によって成り立つので平面的に見えても、奥行きと陰影とが出来上がります。

図柄などがある場合は、その図柄を何色もの糸を使って織りわけるのですが、

その織りわけ方には様々な「組織」と呼ばれるさらに細かい”織り方の構造”があって、その組織の組み方によって、布自体のテクスチャーが全然違うものが出来上がります。

そして、それらの細かい組織だけでなく「地紋」と呼ばれる細かい柄などをそれらの組織に絡めていくことで、表情に変化をつけることができます。

それらのような組織や地紋で織りわけるだけでも、様々なバリエーションのテクスチャーを作ることができるのですが、

沢山の種類の緯糸を使いわけることで表現の幅が無限に広がっていくのです。

織物に奥行きと表情とを作り出しています。

糸の種類は本当に沢山あります。

主に使用されるのは絹糸。

そして、紙やポリエステルなどに塗料を吹き付けたものを細く裁断した「箔」と呼ばれる糸。

金や銀などの金属を薄く伸ばしたものを漆などで紙の芯に貼り、ねじりを加えることで、細く撚る(よる)加工をした「金銀糸」。

ポリや紙などに塗装された各種の箔にねじりを加えて、細く撚った糸の数々。

銀のものがコマ箔、そして絹糸。

そしてふわふわなものが絹糸。

そして、紙に美しい絵付けをしたものを3〜10ミリほどに細く裁断した「引箔」。

などなどに加えて、私たちは幅10ミリ以下で長さがあるものであれば、もう

「なんでも」織り込むことができると思っています。

毛糸もアクセントに使いますし、皮革でも螺鈿でも竹の皮でも、写真でも新聞でも雑誌でも絵画でも…、裁断できるのであればちょっと加工をほどこして織り込みます。

(ただし、引っかかるものであると職人さんから苦情がくるので難しいものもありますが。)

このように、様々な種類の緯糸を経糸に織り込むことができるので、

図柄と組織と地紋と糸を工夫することで様々なテクスチャーを表現できるのです。

さらに言うなれば、何色かの経糸を重層的に組んで工夫するならば、より細かい図柄を織り分けたり、奥行きのある織物を作ることもできます。

ペタッとした表情の所はコマ箔、モコモコの所は絹糸、

きらきらした太陽は金糸を使用しています。

余談ですが、

泥染の織物としてとても名高い、「大島紬」などの技法は、

経糸と緯糸を予め染め分けて、寸分狂いなく柄を織り上げていくというものすごいことをされていますが、

西陣織にも「西陣絣」(にしじんかすり)と呼ばれる、予め経と緯の柄を染め分けて織られるとても素晴らしい技法もあります。

私たちは、そんなに複雑な工程を用いてはおりませんが、

”ある図柄”を前にして、

表現したいテクスチャをイメージすることから、組織と地紋とを構成し、

どんな緯糸を使うかを考えることで、織物の世界観を作り上げていきます。

古典的な西陣織では、重厚感のある世界観を帯で表現されているものが多いし、そんな印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

けれど、表現の幅は無限にあります。

マットなもの

きらきらしたもの

透け感のあるもの

ぽっこり立体的なもの…。

織物は立体的なものだからこそ、手触りが様々で、

陰影と奥行きが出てきます。

だから、写真には映らない面白さや美しさがあるのです。

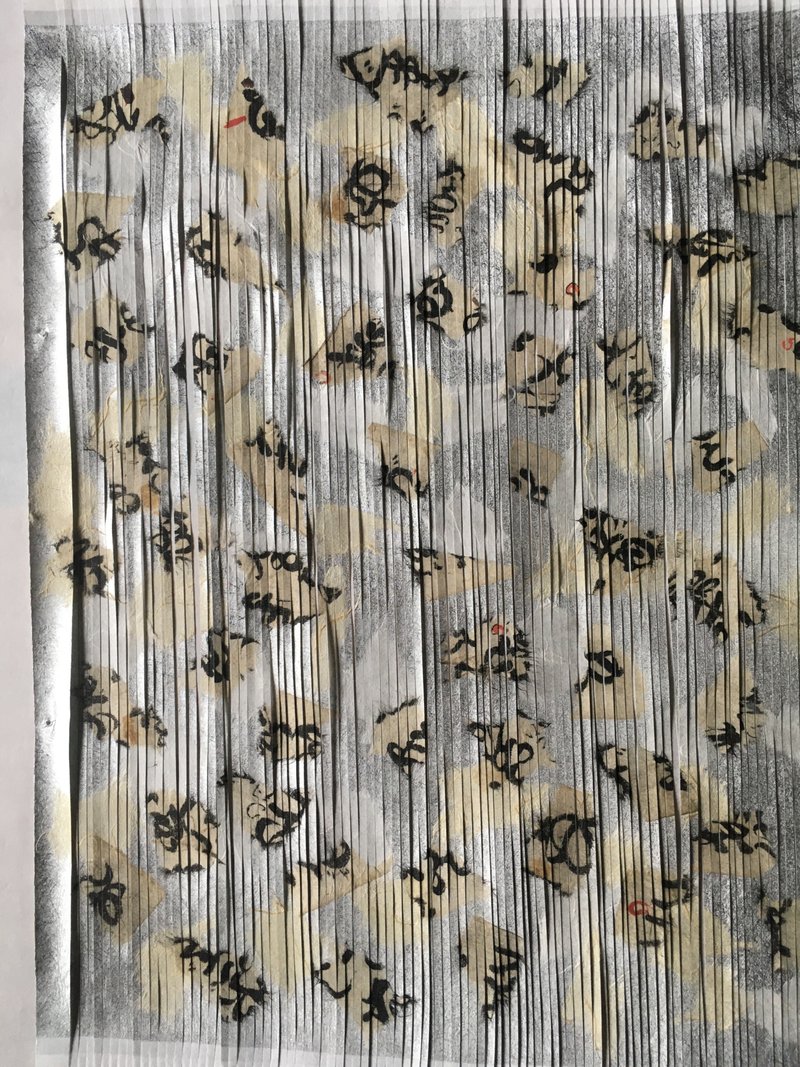

滲んだような表情を作りたくて

図柄と組織を絡めて工夫しています。

和工房明月で一番人気の帯の太古部分です。

①を書いただけで思いのほか行数を使ってしまい自分でも驚いています。

続きの②〜⑤はまた、ぼちぼちアップしようと思います。

私が日頃感じている、西陣織の面白さを少しでもお伝えできれば幸いです。

フランスからスペインに抜けて進む、サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼旅へいつか出たいと思っています。いただいたサポートは旅の足しにさせていただきます。何か響くものがありましたらサポートお願いします♪