サマスペ!2 『アッコの夏』(12)

「スーパーも近くにあったし、なんとか間に合いそうですね」

アッコは「安さに挑戦!」と書かれたスーパーの看板を見上げた。

「俺も今日は野宿かと思ったよ。散々断られたし、あの寺の先には泊めてくれそうな建物はなかったからな」

水戸の顎にはひげが目立ち始めている。早川が寺で住職さんの指示を聞いている間に、アッコと水戸はスーパーに来ていた。早いところ食事の支度をしないと、みんなが到着してしまう。

ついさっき、海岸近くのお寺でようやく泊めてもらう了解をもらったところだ。サマスペの宿は無料で泊めてもらうことが絶対条件だ。誰が決めたか知らないがそういう決りだ。

水戸は、交渉を始める前に「アッコ、それがサマスペだからな、俺たちのトークをよく見ておけよ」と息巻いた。

しかしアッコは本当に泊めてくれるのだろうかと疑心暗鬼だった。泊める側にしてみたら、突然やってきた薄汚れた学生が「ただでひと晩泊めてください、全部で十二名です」と言ったら、お前は馬鹿か、という話だろう。

柏崎駅から歩いてきたアッコたちは、途中の中学校と、寺と、公民館で立て続けに断られた。

どこに行っても、誰に頼んでも、今日は年に一度の花火大会だからそれどころじゃない、とけんもほろろだった。

水戸の顔が険しくなっていくにつれて、アッコは心配になった。

そして運命の四軒目。

本堂から出てきた住職さんは、しかめっ面だった。早川が後ろにいたアッコに小声で言った。

「アッコ、もう後がない。断られそうだったら座り込んじまえ」

「ほう、新潟から歩いて来られたんですか」

「はい、一日40キロも歩くんです。なあ水戸」

「炎天下の容赦ない日射しも、突然の土砂降りもなんのその、一路ここ、柏崎までやって参りました」

水戸がその場で歩くように両腕を振って見せた。水戸と早川は新潟から歩いてきたことを、二人がかりで縷々説明していた。ちょっとしたコントを見ているようだ。アッコは感心しきりだった。この二人、良いコンビだ。

「ほう、それはまたご苦労なことですな」

警戒していた感じの住職は息の合ったトークのせいで笑顔になった。アッコの頭の中に応援歌が響き渡る。野球で攻勢の時に選手を励ます歌だ。

い・ま・だ、こ・こ・だ、力を振り絞れ、オー。

「ありがとうございます。それでですね、お金を使わない旅をしようという趣旨なものですから、ぜひ今夜ひと晩、僕たちを泊めてもらえないでしょうか」

住職が「えっ」と目をむいた。

「いやいや、そんな大勢、泊める場所はないですよ」

早川が頭を下げた。

「そこの鐘の下でも構いません。雨さえしのげれば」

立派な鐘には屋根があった。

「そういうわけにはいかんでしょう。そんな話ならお断りです」

水戸が「ちょっと待ってください」とすがりつく。

「寝袋は持参してます。お願いします。みんな死にそうな思いで歩いてるんです」

住職は水戸の腕を払って睨み付けた。

「それはあんたたちの事情でしょう。いきなり何人もの学生を泊めて、何かあったら誰が責任を取るんですか。自分勝手もいいかげんにしなさい」

アッコは住職の正論に暗澹とした気分になる。逆転サヨナラ負けを食らったときの応援リーダーの気分だ。

でも、二人とも頑張った。やるだけやったよ。あたしはいいよ、野宿だって。

早川が住職に両手を合わせた。早川選手はまだあきらめていない。

「ご気分を害してしまって申し訳ありません。本当に勝手なことをお願いしてることはわかっています。ですがもうじき日が暮れます。こちらで断られたら野宿しかありません」

住職が「うーむ」と唸った。両腕を組んで瞑目する。早川がちらりとアッコを見た。

「やはり駄目です。悪く思わんでくださいよ」

目を開けた住職がぽんと手を打った。

「さてと、私は檀家に行く用があるから。お引き取りください」

住職は追い払うように手を振る。アッコはへなへなとくずおれた。チャチャにくくりつけていた鍋が大きな音をたてる。そのままチャチャに顔を埋めた。

「こら、立て。お寺さんにご迷惑だぞ」

早川が怒鳴った。

「いやちょっと、大丈夫かね、あなた」

住職の声は心配そうだった。

「すいません。こいつ、新人で。もう百キロ近く歩いているものですから」

水戸が謝る。その時、ため息が聞こえた。

「まったくもう……仕方がありませんな。お堂に入りなさい」

ありがたい声が天から降ってきた。

「これも人助けです」

アッコは、やったと胸の中で快哉を叫んだ。

◇◇◇

水戸とアッコは自転車にぶつからないように、スーパーの入り口に向かった。駐輪場にはママチャリがずらりと停めてある。これからサービスタイムの時間帯だろう。

「やっぱりアッコが座り込んだのがきいたな。あの演技はいい線いってたぞ」

「演技じゃありません。疲れ果ててましたから」

「そりゃそうだ」

水戸がガハハと笑う。

「でもちょっとは貢献できましたよね。あたし、なんだかコツを覚えた気がします」

「おう、そうか。次は頼むぞ」

「はい。あたし、お坊さんとは相性がいいみたいです」

アッコはほんの少し、自分が役に立った感じがしていた。一夜の宿をお借りする交渉なんて新人のアッコにできるわけもなく、先輩たちの身振り手振りのトークを聞いているばかりで、はなはだ不本意だったのだ。

「演技って言えば、早川さんに怒鳴られてびっくりしましたよ。あれも演技でしょうけど、あんな大きな声を出す人だと思いませんでした」

「あの人だって幹事長選挙で園部さんと決選投票まで戦ったんだからな。やるときはやるよ。今は幹事長に遠慮してるのさ」

水戸は店の前のカートを引っ張り出した。

「園部幹事長は前からああいう強気な感じなんですか」

アッコはカートにかごを載せた。

「自信家なんだろうな。二人を比べると早川さんは頼りなく見えちまう。それで園部さんに票が集まったんだ。だけど幹事長、人の意見を聞かないよなあ。俺もサマスペが始まるまでは、こんなだとは思わなかったよ。おっと」

水戸がひげを触った。

「後輩の前でこういうことを言うのはよくないな。さあ、買い物、買い物」

スーパーの自動ドアが開いた瞬間に北極のような冷気に包まれた。

「ああ、涼しい」

アッコはまた座り込みたくなる。この暑さだ。スーパーに涼みに来る人もいるだろう。

「やっぱりカレーかな」

カレーのコーナーで、水戸がルーを選んでいる。

「ちょっと水戸さん。昨日もカレーでしたよ」

水戸は「そうか」とルーを戻した。

「じゃあシチューだな。まっ、どうせカレーかシチューしかないんだ」

隣の棚のクリームシチューを手に取る。

「カレーかシチューしかないって……」

「食費が一日、三千六百円だからな」

水戸が首をかしげるアッコに言った。

「三百円掛ける十二人ですよね」

「いいか。俺たちの人数だと三食分の米は五キロだ。それだけで千六百円くらいする。体力勝負だから肉も一人百グラムは食いたい。百グラム百円くらいだから、それで千二百円。あと八百円しかないわけだ」

「なるほど」

肉は百グラム百円が目安なのか。甘いな。

アッコは自分の出番かもしれないと思った。

「昼はおにぎりだけだが、朝は何か一品つけないといけないだろ。卵とか納豆とかさ。すると必然的に作れるものは限られるんだ」

アッコは頭の中で計算しながら聞いていた。五キロ、千六百円の米は妥当な値段だ。残り二千円で十二人分、三食のおかずか。

「肉と野菜が入って、腹一杯食べられて、簡単で失敗しないとなると、カレーかシチューだろ。去年は五日間、カレー。四日間、シチューだった」

「でも飽きませんか」

「もちろん味は毎日変えるぞ。ルーは違うやつを買うからな。食当の重要な引き継ぎ事項だ」

重々しく答える。

「あとはソースをかけたり醤油をかけたりな。食当もたゆまぬ創意工夫が必要なんだ」

「はあ」

アッコは店内を見回していた。安い肉を調達できればなんとかなる。

「聞いてるか、アッコ。せっかく食当の心得を教えてるんだぞ」

「あっ、むね肉が特売だ。安い。百グラム五十円切ってますよ」

アッコはカートを肉コーナーに押していった。一抱えもある、むね肉のジャンボパックをカートに放り込んだ。

「でっけえな。俺、こんな肉の塊、見たことないぞ」

食べやすくカットされた肉しか買ってないんだな。いろいろ言う割には、スーパーを使いこなしてなさそうだ。

「徳用パックでしかも今日の特売ですから」

「二キロで九百円? 安すぎないか」

「水戸さん、自炊してますか」

「えっ? いや。自宅生なもんで」

一人暮らしじゃなければ、料理なんかしないだろうな。

「世の中の主婦はこういうのを買って冷凍保存するんです。そうやって地道に節約してるんですよ」

「なるほど。なんだ、アッコって料理できるのか」

「まあ」

かつかつの生活で母親が仕事に出ていたら、娘は家事をしないわけにはいかんのですよ、水戸君。

「サマスペって、いつもどの部位を買って食べてるんですか」

「ぶい? ええと、ぶいぶい豚肉のコーナーで、普通にパックで売ってるやつだけど」

「……豚しか食べないんですか」

「ああ、牛は高すぎるからな」

「鳥は?」

「いや、なんとなく豚だな。安くて量があるからだろ。俺も焼き鳥は好きなんだけど」

「安い肉っていったら鶏のむね肉が筆頭ですよ」

「そうなのか」

アッコはカートのむね肉を指でたたいた。

「これなら一人百五十グラム以上あるから、肉だけでも昨日の五割増しは食べられます」

「そりゃ、みんなたまげるぞ。それならチキンシチューだな」

アッコはカットトマトの缶詰が、本日限りの札をつけているのを見逃さなかった。商品入れ替えか何かだろう。

「水戸さん、あたし、違うものを作ってもいいですか」

「違うものってなんだ」

「だからカレーでもシチューでもないやつですよ。ラタトゥイユって食べたことありませんか」

「らたとおゆ? なんだそれ、うまいのか」

「一応フランス料理ですよ」

「フランスだって」

「トマト味でおいしいです。野菜を入れてたっぷり作れば、明日の朝もスープ風のおかずにできますよ」

「えっ、朝もおかずが出るのか」

「もちろん卵か納豆は別につけますよ。卵も納豆も一人分、二十円もあれば間に合うから」

「むう、それは画期的だ。そうか、らたとおゆ、か……」

むう、じゃないの、もうじれったいな。

「決定。じゃあ、あたし野菜とか買いますから」

缶詰を取って、目をつけておいた野菜の見切り品コーナーにユーターンした。

ナス、キュウリ、玉ネギ、ピーマン、と。よし、量は十分。ニンニクがほしいところだけど、予算オーバー必至だからあきらめるか。

「あっ、おいおい。そのらたとおゆっての難しくないのか。ゆっくり作る時間、ないんだぞ」

野菜をカートに入れる間、水戸は後ろでおろおろしている。

「簡単ですよ。肉と野菜を炒めて、このトマトをぶち込むだけですから。カレーより速いと思いますけど」

「黒焦げとかにしたら殺されるんだぞ」

面倒くさいな、もう。

「任せてくださいって……あっ、そうか。あたし、立ちんぼに行かなきゃ」

カートを止めて水戸と顔を見合わせた。

「お待たせ」

スーパーの出口の方から早川が歩いてきた。

「あれっ、早川さん、もう解放されたんですか」

「ああ、今来た。あの住職さん、思ったよりいい人みたいだ」

米の袋を肩に担いでる。

「米は買うんですって言ったら、安くて上手い米を教えてくれたからな。ほら、米売り場で選んできたぞ」

「お疲れさまです。米どころ新潟ですもんね」

水戸が受け取ってカートに入れる。

「早川さん、俺、これを寺まで運んだら、立ちんぼに行ってきます」

「えっ、立ちんぼは一年の仕事だろ」

「いえ。アッコには、らたとおゆを作ってもらいます。その方がみんなのためですから」

「らたとおゆ? なんだそれ、漢方薬か?」

「違います。もっと西ですよ。今夜、サマスペの食事にフランス革命が起きるんです」

「……水戸、わかるように説明してほしいんだけど」

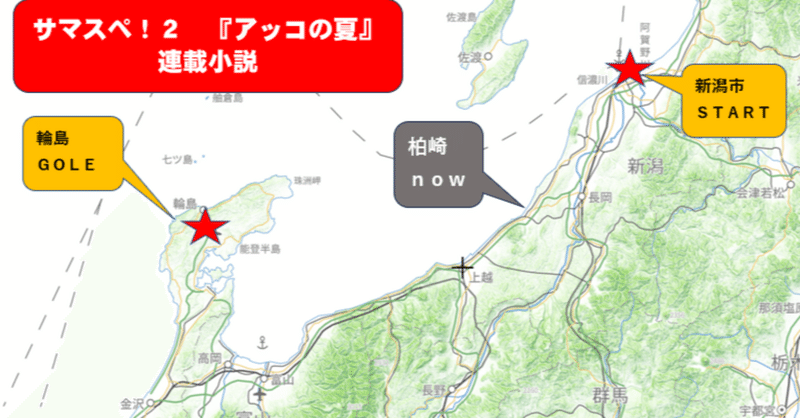

――――サマスペ二日目 新潟市西浦区~柏崎市 歩行距離五十六キロ

<続く>

バックナンバーはこちらからどうぞ。

この小説のプロットはこちらです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?