理想のキッチン探し㉗歴史編3 日本のキッチンの歴史

今年7月、キッチンのバージョンアップと本棚スペースの拡充を求めて、新しい住まいを探し始めました。ところが、賃貸住宅で80㎡以上の物件を都心へのアクセスが便利な町で探したところ、大きな壁にぶち当たりました。広くて安い部屋は見つかる。しかし、キッチンが幅180センチ×高さ80センチ×奥行52センチの現在のものより大きいものが少ない。なぜか部屋面積が広くなるとキッチンは小さくなるのです。3口ガスコンロのものも少ない。元オーナー物件には広くて使いやすいキッチンもありますが、クセが強かったり周りの交通量が多かったり、街の使い勝手が悪そう、といろいろと問題があり足を踏み出せませんでした。

もちろん予算を大きく上げれば、広くて使いやすそうな物件もあります。少なくとも家賃20万円台にしなければ、調理台が狭い、コンロが少ない、収納力がないという現在の問題をクリアできないのです。ここには格差問題があります。

また昔、1人暮らしをするために大阪で部屋探しをした折も、IH調理器一つだけ、という極小キッチンの物件がやたら多いことに気づきました。ガスコンロ別置きの物件を選んだのですが、コンロを置くと調理台がほぼなくなるので、ちょうど阪神淡路大震災の被災で修繕中だった実家の工事に携わった大工さん経由で、コンロ置き台を作ってもらって何とかした記憶があります。今の東京でも、コンロ1つ、シンクが激せまの物件が多い、と1人暮らしをする知人が嘆いています。なぜこんなにキッチンに難がある不動産が多いのか。改めて考える手がかりとして、歴史を調べてみました。

台所改善運動は大正時代から

以前、この連載でダイニングキッチンの誕生について書きました。

戦後、キッチンは日本住宅公団(現UR都市機構)を皮切りに、板の間のダイニングキッチンが普及し、高価だったステンレスのシンクの大量生産品が開発され、ライフラインが整い、と現代の形がスタートします。しかし、実は都市部では(ごく一部農村)、大正から昭和にかけて台所改善運動が、『主婦之友』『婦人之友』を中心に巻き起こっていました。読者の女性たちも、自分たちが思い描くキッチンを投稿し、専門家も考えるという形で、建ち流し式のキッチンが普及し始めていました。土間でしゃがんで作業する、効率が悪い従来のキッチンを変えよう、という人たちはいたのです。

『女性雑誌に住まいづくりを学ぶ』(久保加津代、土メス出版)によると、すでに戦前から南向きの明るいキッチンを欲しい、という女性はたくさんいました。動線の効率化を求める人が多かったのは、この頃、産業革命によって工場が増え、女工になる人が増えたことで中流家庭は女中不足になってきていたからです。主婦が一人で作業できるキッチンが戦後の高度経済成長期に普及していくのは、人件費アップで中流家庭から女中がいなくなっていった時代背景から当然のことだったのです。

戦前の台所改善運動から、日本の住宅が家族の使いやすさより体面が重視されていたことが分かります。おそらく、中世に武士たちが領主をもてなす、将軍をもてなすために家を普請した伝統が広がったからと思われます。座敷が大きく明るい場所を取り、家族の居室が狭いことにそうした傾向が表れていました。しかし、中流層が誕生した当時、体面より実質へというムーブメントが起こったのです。そうした討論の積み重ねが、恐らくダイニングキッチンの誕生につながったのでしょう。

『近代ニッポンの水まわり』によると、都会の台所は大工が作りつけで提供してきたが、大正時代半ば以降にキッチンメーカーが登場します。日本初のメーカーは鈴木商行、創業者の鈴木仙治は「台所設備の父」と呼ばれているそうです。1920年に流し台、水切り台、調理台、配膳台のユニットを自由に配置できるシステムキッチンの元祖となったもの。当時は「文化台所」と呼ばれていました。組み合わせはその後固定され、台の下に収納や氷冷蔵庫、ダストシュートを設けるものが登場したそうです。その後高級台所メーカーはいくつも誕生し、百貨店も販売に乗り出したのでした。

アメリカ駐留軍から学ぶ

土間でかまどを作りつけた農家の台所の改善運動は、戦後に広がっていきます。薪を燃料とするにも関わらず、排気口がなく目を病む人がとても多かったのです。そして農家の台所は広くて無駄な動きが多くなる。動線の効率化も課題でした。かまどの改善には女性たちが積極的に関わりました。そのことが自立意識を育てる、という意図はGHQのものでもありました。

占領軍の住宅づくりを通して、日本の台所の問題に気づいた人たちもいました。1998年に占領軍の住宅を記録した本を翻訳調査して住宅史の内田清蔵さんと家具や生活文化史の小泉和子さんがまとめた本が『占領軍住宅の記録』(上下巻、住まいの図書館出版局)です。ダイニングキッチンが、占領軍の住宅づくりから生まれたことは、よく知られています。こうした仕事の受注を経て日本の経済は復興していった側面があるのです。何しろ占領軍は大量に家を必要としましたから。そして、巨大団地の誕生の背後にも、こうした大量の住宅を建設するノウハウが生きています。この本を読んで知ったのですが、家電のうち、洗濯機が真っ先に広まったのは、占領軍が洗濯機の納入を断ったからなんですって。当時の洗濯機の性能だったら、手洗いに慣れた日本人女中さんのほうが速かったからとか。すごいですね。

椅子やテーブルなどの家具も受注しました。地位によって住宅のレベルも差がつけられたのですが、暮らしやすさはどの階級でも大切にされていました。キッチンについては、作業動線や省力化が徹底的に考えられ、主婦が快適に使えるよう構想されていました。こうしたアメリカ人の考え方は、椅子式の近代生活とは何かを、関わった人たちに伝えることになったのです。生活改善運動のときは、中流家庭への椅子の導入も志されていましたし、ダイニングテーブルも公団住宅を通じて広まったぐらいだったことを考えると、洋風生活を浸透させるうえで、占領軍住宅の建設は大きな役割を果たしていたことがわかります。

主婦と設計者の感覚のズレ

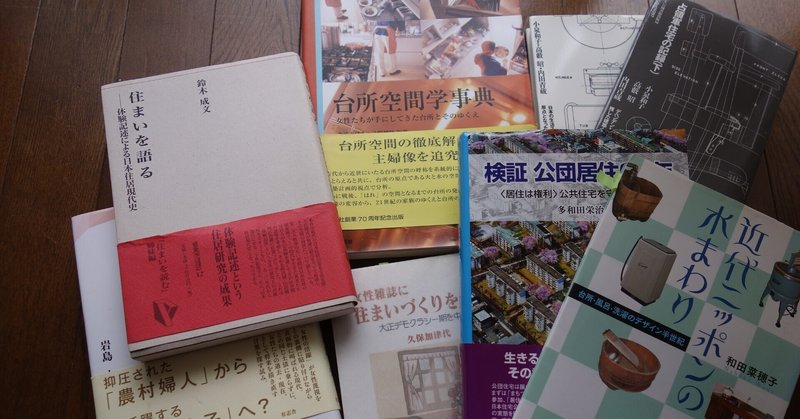

住宅改善運動でも、主婦たちが描く使いやすい台所と、従来のシステムを学んできた専門家の認識にはズレがありました。そうしたズレはその後も続いたようで、『台所空間学事典』(北浦かほる・辻野増枝編著、彰国社)にそのことが書いてあります。同書は2002年の刊行で20世紀までの日本の台所の歴史が専門家向けにくわしく解説してある本です。

昭和も後半になると、住宅メーカーが台頭してきます。国民の9割が中流と意識する豊かな時代。キッチンの充実も求められていました。プレハブ住宅の設計者と使用する主婦の意識の違いを調査したところ、ズレが発見されたのです。何しろ設計者は20~30代の男性が9割。女性設計者はいなかったようです。当時のことですから、家事を自ら行う人は少なかったでしょう。例えば家の設計で最も重視する空間は、設計者が居間ですが、主婦は台所です。居間と台所の行き来しやすさを重視する主婦は多いのに、設計者でその点に配慮したのは2割しかいませんでした。また、主婦の4分の3は台所仕事を楽しんでいたのに、設計者は6割が愉しんでいないと判断しています。

キッチンの使いやすさについては、調理台、配膳台を長くしたいという要望を持っている主婦は約半数もいた。ときどき使う家電、貯蔵用の野菜・イモ類、パン・菓子の収納場所に困っている主婦は多いが収納場所は設計されていないなど、いくつもの食い違いが見られます。

こうした食い違いは、昭和後期だけでしょうか?

調理台の高さが合わない、調理台が狭い、配膳台がない、家電の収納場所がない、コンロの使い勝手が悪い、冷蔵庫の置き場所がキッチンの奥なので調理中に家族が行き来しづらい。こうした悩みを持つのは私だけではありません。格差問題もありつつの、使い勝手の悪いキッチンがたくさんあるのかもしれません。こうした問題については今後、調査をしていきたいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?