スマホに子どもたちは奪われた

子どもには2つの社会がある

ずっと考えていました。

教師という仕事にもう可能性は無いということ。

いつからだったか、子どもが以前とは全く違うことに気が付きました。

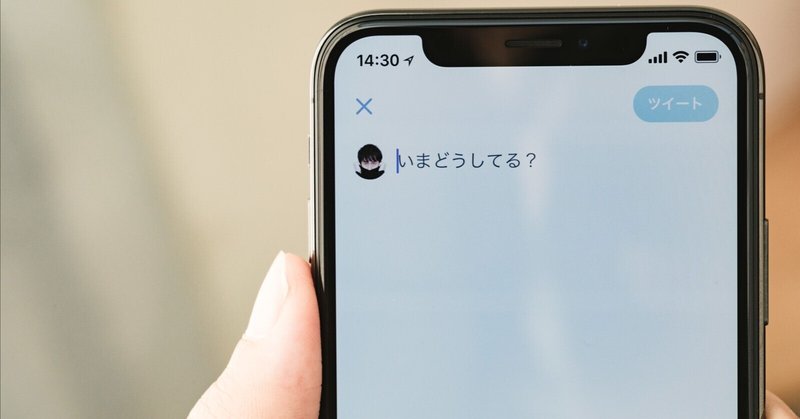

それは、子どもたちは今、LINEで友だちとつながっているということです。

今日は何か教室の雰囲気が朝から変だなと思って、よくよく子供の言葉を耳をすませて聞いていると

「昨日LINEで〇〇ちゃんがさぁ…」とか

「昨日タイムラインに⚫︎⚫︎ちゃんがのせたあの言葉ひどくない?」

と言うことがよくあるのです。

そして次第に問題は大きくなっていき、険悪な雰囲気はそのまま学校生活に現れ、クラスの問題へと発展していったときに初めて教師が介入することになります。

実はクラスではおとなしい子がそのLINEグループのリーダーだったりして、そのリーダーが主導してみんなに悪口を言っていたということもよくある話です。

そう、子供たちがスマホを手に入れた時からもはや私たち大人の手の届かないところに行ってしまったのです。

スマホは悪ではないが

高度な情報化社会は子どもたちの人間関係を既に破壊してしまっているのです。

子供たちの脳はスマホに完全に奪われてしまいました。

どの子も、スマホを手にした瞬間から変身します。

もう学校の勉強どころではなくなります。

非常に辛い話ですが、お母さん達と話すより、スマホで自分が何を言われているのかが気になり、クラスのグループLINEや友達同士のLINEに夢中になります。

そして、少しでも気になる言葉があればその言葉に引っかかり、

つい、悪い言葉で返してしまったり、

他の子に

「これってどういう意味だと思う?」

などとスクショで相談したりします。

ここで相談を受けた友達が、自分一人では抱えきれなくなり、そのスクショを別の子に開示し、

「ねぇねぇこの子こんなこと言ってるんだけどどう思う?」

と言って広がっていくのです。

そして、小さかった問題はやがて大きくなります。

小学生がスマホを持つ意味

スマホの中に安心材料なんかありません。

中学生や高校生になると、どうすれば相手に取って不愉快になるのかを理解し、問題を未然に防ぐことができるのですが、小学生はそういうわけにはいきません。

どうしても、トラブルにつながることが多くなります。

今、このことを理解していない文科省や教育委員会は

「いじめ問題を何とかしろ」

と現場に突きつけてきますが、その前にスマホをなんとかしなければいじめの問題は学校で解決することは不可能です。

もう昭和じゃないんです。

そのことに気づいたお母さん。

お子さんを守ってあげられるのはあなたしかいません。

スマホのことを一緒に学んでいきましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?