業務用野菜の動向~業務用野菜の取引と収入~

こんにちは。アグリペディアの村山です。

アグリペディア株式会社では、今後日本の農業を担っていく大・中規模農家にフォーカスした支援事業を行っています。

現在は「販売先のマッチング事業」を主に行っており、業務用野菜の生産者様の支援の一環として、本ブログを開設いたしました。

▼アグリペディアについてもっと詳しく知りたい方はこちら▼

今回も引き続き、カット野菜の動向について簡単ではありますが解説していきたいと思います。

▼前回の記事をご覧になっていない方はこちら▼

今回は、業務用野菜の取引方法、収入について説明します。

注※本記事で紹介する取引価格はあくまで参考値であり、価格を保証するものではありません。

前回の振り返り

前回の記事では生食用野菜と比べた業務用野菜の商品形態、栽培方法について、キャベツを例に解説しました。

下の表に生食用野菜と業務用野菜の特性の違いについてまとめました。

今回は前回の記事で説明しきれなかった取引方法について説明します。

取引方法

業務用野菜の取引は、シーズン前に価格・数量を取り決めてから播種することが多く、取引形態は多岐に渡ります。

今回は業務用野菜における価格・数量の取り決め方について解説していきます。

業務用野菜の価格

業務用野菜の価格は固定価格と変動価格の2種類に分けることが出来ます。

それぞれの特徴と割合を下表にまとめました。

上表をみると、固定価格が8割を占めていることが分かります。

業務用野菜の価格は生食用と比較して低くなる傾向にあります。

流通関係者・食品製造業者等からの聞き取り調査によると、業務用に主に用いられる野菜の取引価格は生食用の取引価格と比べて平均74%程度になっています。

この価格は食品製造業者の購入価格であるため、物流費などを抜いた生産者の手取り価格はこの価格の60~70%程度になると考えられます。

業務用野菜の価格が生食用野菜の価格と比較して低いのは、生食用野菜は時価で取引されるのに対し、業務用野菜はカットされたパック野菜など、製品として出される価格が決まっていることに一因があります。

また、固定価格の契約が多いのも製品の価格が一定であるため、食品生産事業者にとってはメリットが大きいためこの契約方式が好まれていると考えられます。

業務用野菜の数量決定方法

数量の取り決め方は様々ですが、数量契約が43.3%と約半数を占めます。

次いで多いのが状況に応じて数量契約と面積契約を切り替える方式で、こちらは全体の37.7%を占めます。

数量契約であれば豊作時でも契約数量の買取は保証されているため、一定の収入は確保できます。

しかし、契約次第では不作の際に不足した数量分の責任を取らなければいけないというリスクもあります。

面積契約であれば豊作時も契約した面積で収穫できたものの買取が保証されているため、豊作貧乏になる心配はありません。

しかし、事業者側の豊作時のリスクが大きいため、珍しい野菜や不作が多い野菜がこの方法で契約されます。

業務用野菜に取り組むメリット

ここまで業務用野菜の取引方法について説明してきましたが、生産者側にデメリットが多く、業務用野菜の生産に取り組むメリットが分かりにくいという方も多いのではないでしょうか。

業務用野菜はシーズンごとの契約価格で取引される価格固定方式で取引されることが多いため、市場価格に左右されません。

市況の高いときは生産者にとっては損失となりますが、市況の安いときも先に取り決めた価格で取引できることから、ある程度の収入予想を立てることが出来、経営の安定化に貢献します。

価格は生食用野菜と比べると業務用野菜は低くなる傾向にありますが、収入としてみるとどうなるでしょうか。

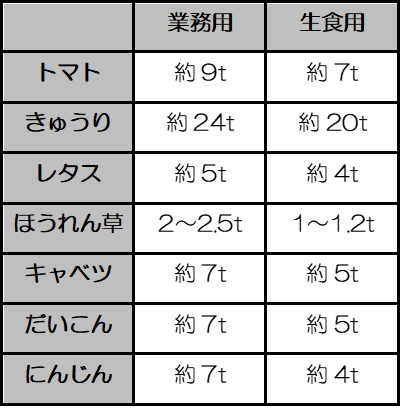

まず、反収から見ていきます。

このように、多くの品目で業務用野菜は生食用野菜よりも反収が高いことが分かります。

では、先ほどの価格と合わせてどれほどの値段で販売することができるのかを検証していきます。

「加工・業務用野菜をめぐる現状(H25.1 農林水産省)」より弊社作成

このように、ほぼすべての野菜で1反あたりの業務用野菜の販売額が生食用野菜の販売額を上回りました。

こちらは販売額であり、生産に係る費用などを引いた手取り額はこれよりも低くなると考えられます。

しかし、前回の記事でも紹介したように、業務用野菜は作業が簡略化できる生食用野菜と比べて苗、梱包費などが生食用と比べて低い傾向にあります。

また、業務用野菜では収穫などの機械化が進んでおり、労働力も少なく済みます。

このように、生産コストが低いため、業務用野菜に取り組むことで手取りの向上を目指せると言えます。

まとめ

今回解説した商品形態、取引方法についてのメリット・デメリットをまとめます。

メリット

外見が重視されないため、労働力が少なく済む

豊作で市場が下落している際も取り決めた価格で取引を行える

豊作で市場に引き取ってもらえないときも契約した数量を引き取ってもらえる

市場と比べ、取引数量が多いため、一取引あたりの収入は多くなる

デメリット

不作で市場が高騰している際も取り決めた価格で取引をしなければいけないことが多い

不作時に数量が出せない場合、市場から調達しなければならないこともある

不作の際のデメリットなどもありますが、安定した収入を得られるということは農業経営にとって大きなメリットなのではないでしょうか。

アグリペディア公式LINEのご紹介

アグリペディアではカット野菜に関する情報の他、生産に役立つ情報を発信しています。無料セミナーなども随時開催していますので、是非公式LINEのご登録をお願いします!

また、業務用野菜のパートナー生産者様を募集しています!

他にも、業務用野菜を生産していてJGAPを取得したいという生産者

の皆様を支援しています!

既に業務用野菜を生産していて、販路拡大を検討している生産者の方、JGAPの取得を考えている方は公式LINEにて都道府県、作付け品目をご連絡ください。

参考文献

フードシステムの革新と業務・加工用野菜 坂知樹

加工・業務用野菜をめぐる現状(H25.4) 農林水産省

加工・業務用野菜をめぐる現状(R3.4) 農林水産省

加工・業務用野菜需要への取り組みに向けた『品目別・用途別ガイドライン』 野菜ビジネス協議会

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?