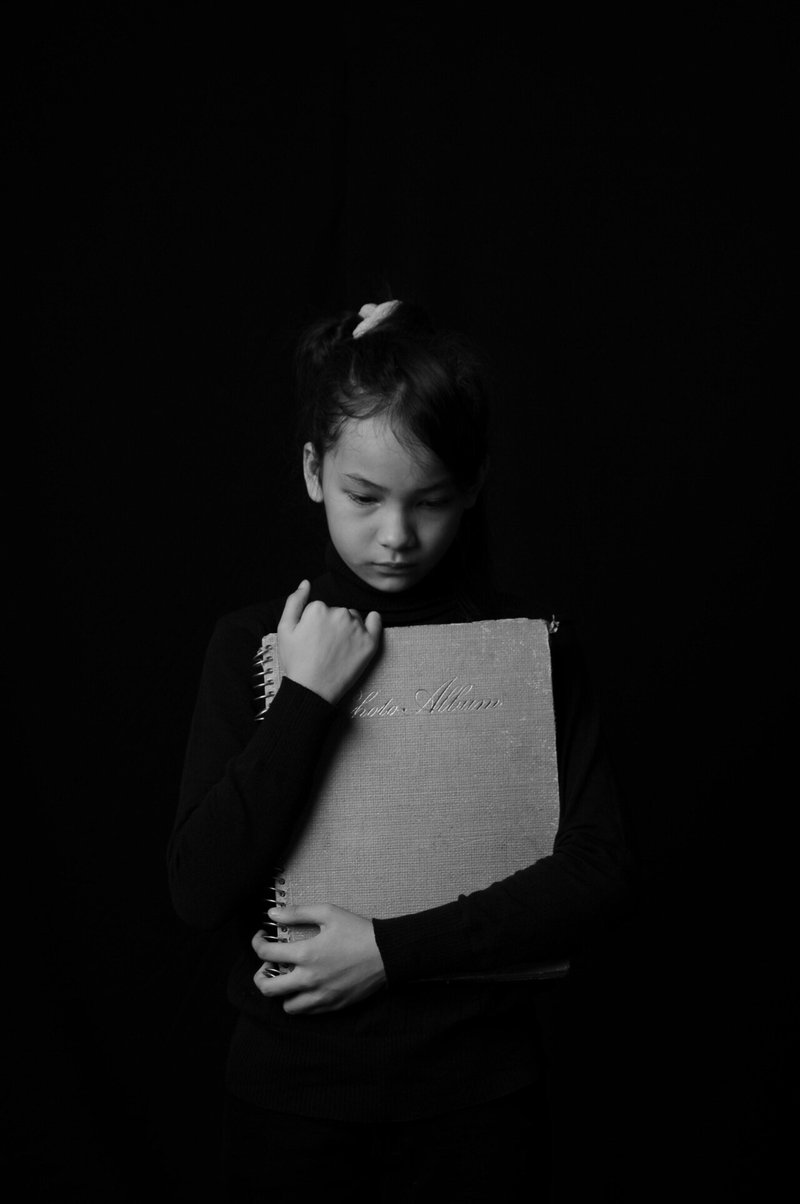

14. あるがままに“内”を見つめ、受け止めていく。心の傷を癒やす鍵。苦しいときに苦しいと言えたなら。

鬱。ひどく打ちのめされ、不信感に苛まれ、電車で立つのさえ困難に。

もう、その頃には、通勤するのが嫌で仕方なかった。会社に行くこと自体に恐怖を感じていた。出社しても、同僚にばれないようにと存在をかき消すかのようにこそこそとしていたし、フリーアドレス式であったので所属する本部の階には行かず別の階に滞在したり、家で仕事をするようになっていた。はっきりと覚えているのは、誕生日の時点で、ということは、入社から二ヶ月ちょっとで、電車で立っていられないようになっていたほどには、心がぼろぼろに崩れていた状態になっていたこと。この情緒不安定さは確実に鬱だね、と今なら受け止められる。思春期の頃、母が鬱になり頻繁に叫んでいたのだが、その母を傍らで支えながらもどこか恐れを抱いていたのかもしれない。鬱になった友人を何人も支えてきたが、それほどに近しい状況を見ていてもなお、自分が鬱であったということに、今の今まで気がつけなかったのは、自分の鬱の症状を認めることをこれまで恐ていたのかもしれないね。

加えて。あまりにも長い間、全身が緊張が張り巡らされた状態であったことで、感じることに対してとても鈍くなっていたのかもしれないね。鬱になることはとっても苦しいけども、決して悪いことじゃなく、自分を守るためには一定に必要な防衛行為なのにね。社会の風潮が鬱はNGだとおもわざるを得ない状況を作っているのかな。本来、人は弱い存在であること、それゆえにふとしたことがきっかけで傷が深まっていくことも、もっと当たり前に認識される、感じられる世の中になることを願って。

どちらも入社初日から、非常に哀しいことに他者を疑う気持ちからはじまった。私が大切にしていることのひとつに“信頼”があるのだが、それを損なってはどう生きていいかわからないほどの苦痛であったろう。当時の私はもはやだれを信じていいのかわからず、だれも信じられず、ひとりぼっちのような気持ちで混乱し続けていた。

苦しいときに苦しい、悲しいときに悲しい、違和感を違和感と表現できる人がどれほどにいるであろうか。

両社とも、これまで励み、奮い立たせてきた自負がある人が多かったようにおもう。彼ら彼女らは輝きを放ち、美しかった。ただ、どのように光に満ちているようにみえる人でも、他者にはわかりえない様々な心模様がある。自分自身への厳しさや我慢、勝ち負けや評価、期待や疑い、社会や組織からの無意識な圧や弱さの否定などで、心身の負担が積もっていた人もいたであろう。自我や毒素の強さで、心の奥底で苦しんでいるような表情が垣間見えていたのはそのためであったのかもしれない。気が張っていたことであろう。実際、同僚や派遣社員の人から、よく愚痴を聞く機会があり、彼女たちに寄り添わせてもらっていたようにおもう。愚痴という名の共感を求められる友や空間があったことは彼女たちにとって救いであったのかもしれないね。うぶな私は害がなさそうで、うんうん、そうなんだあ、と頷いて聞いてくれて、ちょうどよかったのであろう。その意味でお役に立ち、彼女たちの心の緩衝材になれていたのならよかった。

二社目の際の明らかな私の異変に、当時のパートナーは気づいてくれていたとおもう。が、彼が私の転職を羨ましくおもっていたことを引け目に感じ、私の弱さが彼への信頼を邪魔してしまい、彼には素直に苦悩を打ち明けられずにいた。吐き出せる居場所がなかったのはきつかったであろう。救われない気持ちであったかもしれない。また、新卒採用担当であったことで、入社した月の土日はほぼインターンシップか選考で埋まり、朝早くに出社して夜中に帰るような生活を毎日続けていたので、時間的にも心理的にもスペース(余白)を自分に作ってあげられなかった。その状態が一層に気がおかしくなるのを助長した。40kg ほどの体重が 8kg急増するほどにはストレスが溜まり、気が触れていたのであった。ああ、あれを鬱と呼ぶのだな、と今ようやくわかった。

このように打ち明けている理由は、言わずもがな、誰かを責めたいわけでは決してない。むしろ、痛みを伴った人が、逃げていいんだよということをお伝えしたいのだ。私のように、一見キラキラ女子で、悩みがなさそうに、毎日たのしそうに過ごしているように見える人でも、他者に打ち明けられない悩みがあって苦しんでいるかもしれないんだよ。無慈悲に無自覚に傷つけないでね。つらかったら叫んでいいんだよ、逃げ出していいんだよ、十分にがんばったって認めてあげて休んだらいいんだよ、生きているだけで尊いんだよ、近くに相談に乗ってもらえる人がいなかったら外部に話していいんだよ、弱いことは悪いことではないからね、まわりの人がなんと言おうとあなたが誰よりも自分自身を守ってあげてね、これくらい当たり前だから我慢しなきゃなんておもわなくていいからね、あなたの苦しんでいる痛みを大切にして向き合ってあげてね、と。そして、私にとって悩みの種となった人も、その人なりの苦を抱えているのだということ、他者に対して無意識に心ない攻撃をする度に心の奥で良心が苛まれより一層に惨めさが増し、なおさらにつらかったであろうということも併せてお伝えしたい。責め合わずに受け止め合える和が広がることを、それぞれが生まれたての赤子のような清らかさに立ち返られることを、純粋に心から願って。

また、誤解をしてほしくないのは、あくまでも当時の二社のその部署においての話であること。今は当時の人はほぼ存在せず、組織や人の構成も異なる。もしも、こちらの会社に興味を持った人がいても恐れる必要はないであろう。大きな組織では、部署が異なればまったく毛色も異なる。そもそも、あなたは私ではないので、まったく同じという状況を受けることはないからね、安心してね。大丈夫だよ、と添えておきたい。ただ、念の為、あなたが自分自身を支えられるような強さがあるかは確認してあげてほしいと願って。また、私が傷を受けるきっかけとなった人たちも、今は当時とまったく同じではなく、それぞれが痛みを抱えながらも、それぞれのタイミングで傷を浄化し癒やしているであろう。他者を傷つけることを好んでいるわけではなく、自分の苦が無意識に表層に出てきただけであったのであろう、と確信している。彼女たちが意識的に心の傷を癒やせることを願って。

仕事ができないのではなく、気が触れていてそれどころではなかったのであった。

今おもうと、両社とも上司や先輩からご依頼いただいていた仕事内容はさほどむずかしくなかった。当時から時間が経過した中でできることが増えているからということもあるが、今であれば、真面目に段取り良く取り組めばそれなりにできる内容であったようにおもう。にもかかわらず、なぜそう取り組めなかったのかに意識を向けると、大目的や意図が見えない指示が苦手という理由もあったろうし、当時はこだわりが非常に強く、想定外に関心が低いことへの興味を示せなかったのかもしれないという理由もあったかもしれない。が、それ以前に悩みが深かった現場の人間関係で精神がおかしくなっていたことが原因であったようにおもう。今ようやくわかった。心からうれしくおもう。めっちゃうれしい!と声を大にして叫びたい。

実は、二社目を退職したときから「私は仕事ができないんだ、、」とおもい、ずっとずっっっとそのことを気に病んでいた。あまりにも弱かった私は、そうおもいながらもそうじゃないことを願ったり、自分で認めるのもやはり怖く、知らない人からそこだけ切り取られて誤解されることも受け止めがたく、間接的に人を責めるようなことになる話も好きではなかったりで、この思いを口にすることはこれまで一度もなかった。が、今紐解いていくと、仕事ができないのではない、ということがわかった。したいことしかしたくないというこだわりはあったにせよ、それを仕事ができないという言葉で一括にするのはナンセンスであろう。そして、なぜ、こんなにも当時の同僚の顔が浮かばないのか、まるで丸々すっ飛んでいたかのようであるほどに記憶がなかったのかについて思いを巡らせると、シンプルに精神的におかしくなっていたからであろうということも、併せて気がついた。うれしい。心底うれしい。必要以上に自分を責めてしまっていたことに許しを請いたい。ごめんね、私が私自身を苦しめてしまったね。

自然としていることが得意なことなのであろう。まわりにいらしたすべての人への感謝を込めて。

実際、当時でも、与えられる仕事以外の、自発的に“自然と”能力を発揮していた行為を通して、感謝や信頼を築いてきた人とは、今でも多かれ少なかれ交流がある。私がしていたことは特別なことではなかった。笑顔で挨拶するのもそうであろう。疲れた表情を察して、いかがお過ごしてですか、と声をかけるのもそうであろう。話を聞いて、頷き、寄り添うもそのひとつであったろう。

今振り返ると、他本部の人から頻繁に質問を受けていた。そういうものなのかなとおもっていたので不思議にもおもっていなかったのだが、ある日先輩にツッコまれて気がついた。こちらの会社では急成長していたため転職者がほとんどで、二年もいれば社歴が長いとされていたので、それぞれが知らないわからないことが多かったのであろう。だから、人事として丁寧にお応えするものなんだと捉えていた。先輩たちに確認、相談すればよかったね。私は環境適応力のおかげかどこに所属しても勤務年数が長いように見られるようで、かつ、いつもにこにこしていたから、質問したり声をかけやすかったのかもしれない。天命からしてもそうだが、些細なことであれ、人の悩みに気づいたり、問いに寄り添う役割が向いていることが、社会人時代の何気ない行いに目を向けると、気づくことができて、今しあわせである。

採用したいとおもってくれた人が真に求めてくれていた長期的な大掛かりな絵は、私の心がもっと強く、戦闘モードな社内での対応力が高ければ、叶っていたとおもう。彼らの見る目がなかったわけでは決してないであろう。むしろ、先見の明がありすぎたのだとおもいたい、笑。今、それぞれの場所で羽ばたき、社会への貢献に尽くしている彼らを、だれかがおもしろおかしく言ったところで耳に届くことすらむずかしいほど太刀打ちできないのは承知の上であるが、私の口からも誤解なきよう切に願っていることをお伝えしておきたい。彼らの選択を心から誇りに思い、心から感謝している。彼らのひとつひとつの手の差し伸べが合って、今の私が存在することは言うまでもない。この二社に誘ってくださった二人が、人生で最も感謝している人たちである。そして、採用してくださった彼らには最も申し訳ない気持ちも感じている。私の不出来さにより、彼らも採用責任も問われたであろう。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいで涙があふれる。彼らが、私を採用してよかったとおもえる瞬間がすこしでもあったことを願って。

それぞれ在籍していた期間を振り返っても、直接指示してくださっていた先輩方や近くの部署の先輩方、他部署の方々など、ほとんどの先輩方はとても優しく、プロフェッショナルでいらしてテキパキと業務を推し進めていた様はかっこいいの一言である。仕事内容に関するご配慮にも感謝である。皆々様に大変お世話になり、感謝している。中でも、直接的に手を差し伸べてくださった方々には大いに感謝している。私と仲がよろしいことで他の人に目をつけられることを避けるために、人目につかないところで仲良くしてくださっていた先輩方が何人かいた。彼女たちの存在に救われ続けた。加えて。お世話になったにもかかわらず、ひとつひとつの仕事をこなせなかったことで、皆様にご迷惑をおかけしたことを申し訳なくおもっている。赦しを請いたい。往々にして、採用者と現場、双方のご期待に添えなかったのは、“強さ”を育んでいなかったこと含めて、私の力不足の一言に尽きる。心弱く自分を大切にしてあげられる余白なく過ごしている中ではなおさらに実績を残しにくく、採用者と現場での期待値の差を実績という名の“信頼”で埋める力量が、当時の私にはなかった。本当に申し訳ないの言葉に尽きる。申し訳なさ以上の感謝の気持ちを込めて、この場を借りて言葉をお贈りできることをうれしくおもう。

あるがままに“内”を見つめ、受け止めていくことが、傷を癒やす鍵となる。

力不足であった状況含め、起こったことすべての状況において、良い悪いの評価を下すことには意味がなく、それぞれが自分や他者の状況をあるがままを見つめ、自分と他者の両方に対して非難も疑いも指摘も責めることもせず、ただ受け止めていくことが、それぞれの心の傷を浄化する鍵だと認識している。もちろん、他者を責めたい気持ちを抱くのは自由である。言うまでもなく、何をおもうもおもわないも本人の自由なのだ。あの人のせいでー!と叫びたくなることも大いにあるであろう。そういうときは思う存分、叫び、嘆き、発散するのがいいかもしれない。

きっとある時に気がつく。あれ、、私の満たされない気持ちが一向に減らない、叫んでも満たされない、苦が一層に広がるだけなのだと。他者を避難する言葉を口にすればするほど惨めさを増し、他者を責めることに集中しては自分の気持ちを置いてけぼりにするようになり、いつしか最も大切な存在である自分自身を蔑ろにし、殻に閉じこもるようになっていく。きっかけは外側にあれど、原因は内にしかない。答えは内にしかない。ゆえに、望む望まぬに関わらず、いかなるきっかけに巡り逢おうとも、あなたの心の声に、主語を自分にして、丁寧に繊細に耳を傾けてあげてほしい。

私は悔しかったんだね、悲しかったんだね。私はこれがいやだったんだね、驚いたんだね、動揺したんだね、傷ついたよね、いらいらしたんね、屈辱的に感じたんだね、と。このように、あるがままの自分の内にある気持ちを見つめ、慈しみをもって受け止め、自分も他者をも赦したり、赦しを請うたりする中で、あなたの満たされない気持ちが溶けていくであろう。

大切なことなので改めて記載するが、強さとは、思いやりと配慮、慈悲をもって、しなやかにたおやかに、自分と他者を受け止める力である。強くなるということは、自分自身を大切にできるようになってくる、ということだ。自分や他者を、観察し(observe)、問いかけ(ask)、聴いて(listen)、寄り添う(compassion)を繰り返していく中で、慈悲喜捨を育む。共感し合えたり寄り添い合えるおともだちを増やすことも助けになるが、自分自身が一番の親友となり、いかなるときも、どれほど些細な事柄であるかのように捉えようとも、繊細に、忍耐強く、自己共感してあげる。さすれば、心の内に、安らかなる表情をした仏様の姿をリトルなあなたを拝める日が訪れるであろう。

お気持ちを添えていただけたこと心よりうれしく想います。あなたの胸に想いが響いていたら幸いです。