大谷吉継の辞世 戦国百人一首㉔

大谷刑部(おおたにぎょうぶ)の通称でも知られる武将・大谷吉継(1565-1600)。

豊臣秀吉の家臣だった吉継は、関ヶ原の戦いで西軍にに加わった。

病のために失明し、関ヶ原では輿に乗って軍を指揮したのだという。

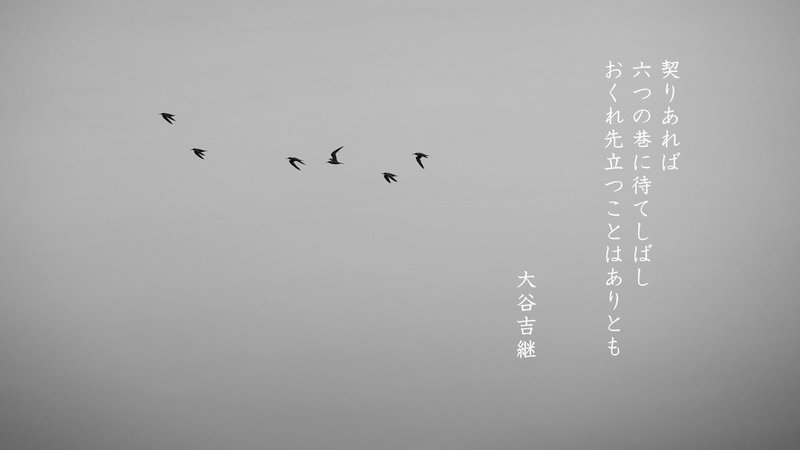

契りあらば 六の巷(ちまた)に まてしばし おくれ先立つ ことはありとも

もしあの世でも縁があるなら、六道の辻で(死後の世界の入り口)で待っていてくれ。どちらが先になるか後になるとしても

彼の辞世として以下のように最後の部分が異なるバージョンを聞くこともある。

「契りあらば六つの巷にまてしばし おくれ先立つ たがひありとも」

こちらの方が「たがひ(互い)」という言葉があるため、詠みかける相手との距離が縮まった印象があるが、歌の本意は同じである。

この歌は、関ヶ原の合戦で西軍の武将・平塚為広が送ってきた討死直前の手紙と辞世に返した、大谷吉継の辞世の歌だ。

為広は、吉継がもっとも頼りにしていた配下の武将だった。

石田三成が率いる西軍についた大谷吉継と平塚為広は、西軍から東軍へ寝返った小早川秀秋の軍と衝突した。

大谷隊をかばうように平塚隊が壊滅状態となった中でまず為広が討死し、その後、吉継が自害している。

戦場の混乱の中にあって、各々の持ち場からの最後のやりとりは、互いを思い合った主従の情愛と友情の証しでもあった。

六道の辻に到着した平塚為広は、少し遅れて到着した大谷吉継と出会えたのだろうか。

大谷吉継は、秀吉に重用された人物だった。

1583年の柴田勝家と羽柴秀吉とが対決した賤ヶ岳の戦いでは、調略で手柄を立て、秀吉を勝利に導いている。

秀吉の紀州征伐・九州征伐でも武功を挙げた。

戦いだけではなく内政や経理などにも長けた智勇の武将で、越前敦賀5万石を領有した。

ところが、1594年頃から病に陥り療養生活に入る。

それでも秀吉は吉継の見舞いに訪れ、彼を大切にしたという。

病名は明確ではない。

重度のハンセン病か梅毒だったのではないかという説があるが、史実として確定はされていない。

後年に目が不自由になったことは事実のようで、関ヶ原の戦いの頃には足腰も弱り、輿(こし)に乗って軍を指揮したという記録が残る。

合戦前に徳川家康との戦いを決意した石田三成に対し、大谷吉継と平塚為広は挙兵を思いとどまるよう説得したというが、三成がそれを聞き入れることはなかった。

それでも2人は三成から離反することなく、運命を共にするつもりで西軍についたのだ。

吉継には石田三成との友情を伝える逸話が残る。

1587年、大坂城での茶会にて。

豊臣方の武将たちが茶を回し飲みするのだが、皆が大谷吉継が口をつけたあとは病気の感染を恐れ、飲むフリだけをした(吉継が茶を飲んだ際に、顔から滴った膿が茶碗の中に入ったという説もある)。

ところが石田三成だけは平然とその茶を飲み干し、それに感激した吉継と三成との間に友情が育まれた、というものだ。

吉継が関ヶ原の戦いで勝ち目のないことを知りながら石田三成の西軍についたのは、その友情のためだったと言われる。

平塚為広は、大谷吉継だからこそ彼についていくことを決めた。

関ヶ原の戦闘では、大谷吉継の隊と平塚為広の隊はめざましい活躍をしたが、小早川秀秋による西軍から東軍への寝返りと、それにつられた他の西軍武将たちによる予想外の連鎖的離反によって包囲され、壊滅状態となってしまった。味方と思っていた者たちによる攻撃にやられたのだ。

目の見えなかった吉継は家臣の「御合戦御負け」の言葉を聞いて切腹したという。

大谷隊の敗北は西軍に大きな動揺を与え、西軍敗北の始まりとなった。