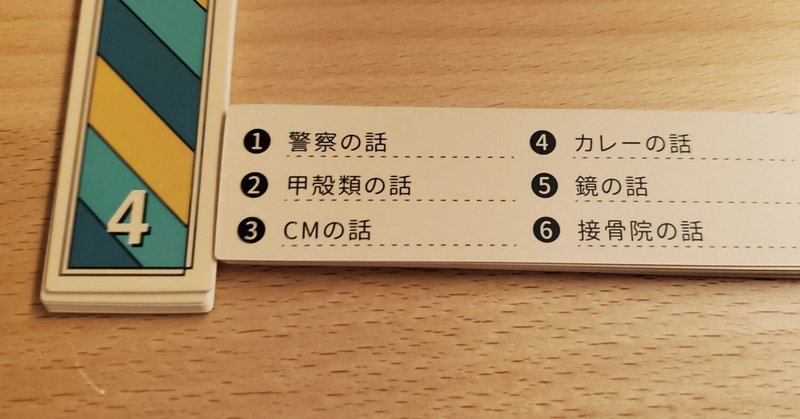

【カレーの話】5分読

『カレーが好きです。』

妻との初対面で私はそう告げた、

出会ったのはどういう名目の飲み会だったか…

本当に他愛もない集まりだった気がする。

『カレー作ってみました。』

初めて彼女の家に招かれたとき食べたカレーは自分好みの家庭的な味で、とても美味しかった。

彼女はとても勤勉で、カレーについても沢山の試行錯誤をしていた。

器用にタイカレーにグリーンカレー、バターチキンカレーもスパイスから作って見せた。

だから言えなかった。大きな具材がこれでもかと入った家庭的なルーのカレーが好きです、と。

そもそも彼女が自分のために拘ってくれる事はとても嬉しかった、そのいじらしさが甘酸っぱかった。

その反面、自分の気持ちを伝えづらくさせた。

実家では台所に立たせて貰えなかったので料理ができず、そんな自分を口惜しく思った。

カレーを教えてほしいと妻に言おうにも、万が一に自身の不満が伝わってはならない。

しかし本格的なカレーを食べる度に、とつとつとした家庭的カレーへの欲が高ぶっていくのを感じていた。

もうすぐ結婚1年になろうかと言う時。

仕事終わりの私はキッチンスタジオへと足繁く通っていた、1年の記念に日頃の感謝をこめて自身の作ったカレーを妻に食べさせたかったのだ!

基本の全5回コースに入会し、危なっかしい手つきを何とかするため試行錯誤し勉強した。

夕飯が入らなくなるのでタッパーに保存。

会社の冷蔵庫に入れて翌日の昼にまわした。

コースの最終日に作ったのは念願の家庭的カレーで、恐らく気が緩んでいたのだと思う。

その日は忙しく、タッパーを洗い忘れたので後で洗おうと思っていた。そこからカバンにいれたまま持ち帰ってしまったのだ。

風呂から上がると重苦しい顔をした妻がテーブルにかけていた。

「これ、何?」

机の上には見覚えのある半透明のタッパーで、カレーの油汚れが絵の具のように張り付いていた。風呂から出たばかりなのに一瞬で心臓まで凍りつく。

「誰に作って貰ったの?私のカレーじゃ満足出来なかった??」

「違う!!!そうじゃない自分で作ったんだ!」

それを聞くと妻が怪訝そうな顔をした。

台所に立ったことがないのも包丁を持ったことがなかったのも彼女は知っている。

「嘘つかないでよ。」

はぁとわざとらしいため息が聞こえる。

何か言わなければと思うが、本当の事を伝えたのに一蹴されたのだ。

私は何も言えなくなってしまった。

「…い」

「え?」

「本当はカレーなんて大嫌いって言ってんのよ!!」

「ええ!?!?」

「…っ辛いし、スパイスは多いし。部屋臭くなるし。油は洗いづらいし、時間かかるし!!」

ぼろぼろと彼女の瞳から涙が滑り落ちる。

呆然としたところから何とか立ち直り、あわてて彼女にティッシュを渡すと乱暴に2、3回ぬぐいあげた。

スン。と鼻を鳴らすとばつの悪いような、しまったと言うような顔をして椅子から早々と立ち上がった。

「待ってくれ!!!」

「知らない!!」

出ていく彼女を追いかける。

アパートの暗い階段で彼女を必死に追いかけて、運動不足の私はあっけなく階段から転がり落ちたのだった。

走馬灯のようにゆっくり進む世界。

あぁ。カレー好きになんてならなきゃ良かった。

なんでカレーが好きだったんだっけ、

ずっと普通に好きではあったけど。

ああ、そうか。

あのときの飲み会で、彼女がカレーの隠し味について語っていたからだ。

気を引くためにわざとカレー好きを誇張して伝えたんだ。

こんなにも家庭的なカレーに執着するのも多分。

一番最初に食べた彼女のカレーのお陰だ。

不格好なニンジンと不格好なじゃがいもがごろごろ入った、あのカレー。

彼女は上手く出来なかったと恥ずかしがったけど、あの時あの瞬間私の1位に彼女のカレーが躍り出た。

私の称賛に彼女の顔が綻ぶ。

そういえば最近は褒めてもずっと暗い顔だったな、苦手なカレーをいつも作らせて大変な思いをさせてしまった。

そこまで考えて、スローになった世界で身体を必死によじる。頭から落ちたらまずい。

なんとか、空中で身体を動かしリカバリーする。

が、運動不足の体はむなしく宙でもんどりうっただけだった。

ズドンと衝撃が走って踊り場に倒れ落ちる。

「あなた!!!」

妻が必死の形相で戻ってくる。

まだ、心配される資格はなんとかあるようだ。

仰向けで体が動かせない、気を抜いたら痛みですぐ意識が持たなさそうだ。

必死に妻の方を向くと「あれは本当に自分で作ったんだ、信じてほしい。」

それだけ言い残して私は意識をやってしまった。

先輩はそこまで語ると、手元のスプーンを片付け始めた。

「それで、旦那さんはどうなったんですか??」

新婚の自分は若干食いぎみに先輩に聞き返した。

2人はその後どう落とし前を着けたのか?

「そういうのはほら、全部話すのは野暮じゃない?」

彼女はふふ。と笑って席を立った。

きっと給湯室にいくのだろう。

答えは先輩の持っていた半透明のタッパーが、全て教えてくれた気がした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?