アンブラの星 3

「魔法は便利ですね」

アーモリーオブソウル鍛冶店前にステラがゲートを出した。

おやつクエのためにマークしたその場所。

毎日ここにリコールしてきて、シェダルのことを思いながらおやつクエをこなし、深夜食堂でシェダルを垣間見ようとしながら時間をつぶした。

たった3週間ぶりなのに、すごくなつかしく感じた。

「ステラさんに、子供の頃の話をしましたね」

「はい。 冒険者になるのを夢見て、やんちゃばかりしていた、と」

ゆっくりと歩きながら、2人は言葉を交わす。

さっき愛を告白し、そして断られたばかりとは思えないくらいおだやかに。

「私は夢を叶えたんです。 16歳だったかな。 村の幼馴染たちとパーティーを組んで冒険に出ました」

シェダルが村にいたころの話はよく聞いていたが、その後のことは初めて聞いた。

これから行く場所に、そしてシェダルが幸せになってはいけないと思っている理由に、きっと関係する話なのだろう。

幸せになってはいけないなんてことはない、絶対にシェダルを幸せにしてみせる。

いつしかステラの中に、恋心や愛とは違う使命感のようなものが芽生えていた。

「最初から細工師になろうとしたんじゃないんですね」

「あぁ、私はあの頃は身体を動かすことの方が好きだったからね。 戦士ギルドで剣の扱い方を習ったんだ。 幼馴染たちもそれぞれ活躍できそうなスキルを習って、みんなへなちょこでしたが、ちからを合わせれば何とか、倒せるモンスターもいました」

シェダルとステラはアンブラの街の外周を歩いていた。

いつもと変わらず星が瞬いて、ステラを励ましている。

「順調だった。 順調すぎて、私は自分のちからを過信した。 まだちからもなく、装備だって間に合わせで、何とか運だけで勝っていたようなものだったのに、ダンジョンに入ってしまったんだ。 シェイムというダンジョンだった」

シェイムはステラは行ったことないが、初心者向けとして有名なダンジョンだ。

ただ、初心者向けとは言っても、ダンジョンはダンジョン。

同居人たちも迷子になったとか、深くもぐりすぎたとか、危ない目にあった話を良く聞いた。

「最初は入り口の辺りで大人しく1匹ずつ倒していたんだが、だんだん欲が出てね。 奥に進みすぎて、いつのまにか周りを囲まれていた。 それでも必死に戦って、何とか逃げ道を確保して、後衛のやつらから逃がそうとした。 逃げられるはずだった」

シェダルが押し黙る。

つらい記憶なのだろう。

無意識に手を伸ばして、そっとシェダルの背中を撫でていた。

シェダルがびっくりしたような顔をして、そしてふっとやさしく微笑んだ。

「あぶない! っていう彼女の声を今でも覚えています。 逃げ道の方ばかりを気にしていて、私はうしろから別のモンスターが迫っていることに気づかなかったんです。 モンスターに攻撃され、ぼこぼこにされる覚悟をしました。 命もないかもしれないと。 しかし、何の衝撃もなく、恐る恐る目を開けると、彼女が私の足元に大量の血を流して倒れていました」

シェダルは両脇にランタンの置かれた道を進んでいった。

そこにあるのは、ステラも入ったことのない謎の建物。

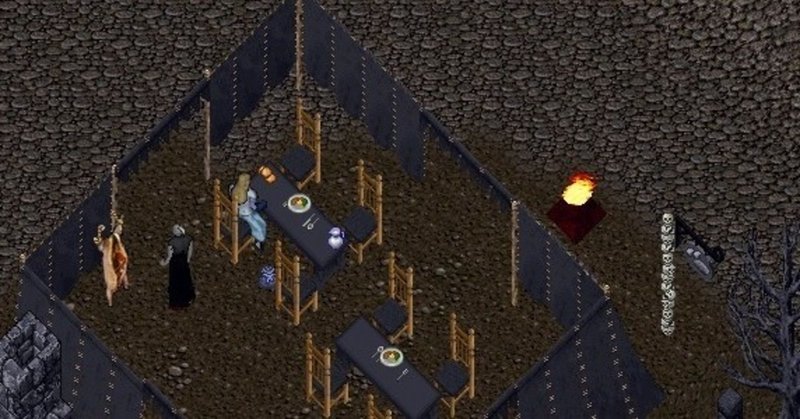

中にはたくさんの本棚と作業台、暗い色のローブに身を包んだ人たちが忙しなく作業をしていた。

みんな、ちらっとシェダルを見るが、すぐに自分の作業に戻ってしまう。

「ここはネクロマンサーの研究所です。 この先、寒くなります。 あと、ちょっと気味悪いかもしれないので、あまりキョロキョロなさらない方がいいかと……」

そう言いながらシェダルが石の重そうな扉を開くと、冷たい冷気が外に溢れ出してきた。

ランタンを手に、薄暗いその部屋の中に入っていく。

中には2段ベッドのようなものが並び、そこに何かが置かれている。

ネクロマンサーの研究所。

シェダルから伝えられた言葉でハッとする。

気味悪いかもしれない、とも言っていた。

ここに置かれているのは、きっと遺体だ。

ネクロマンサーたちの研究に使われるための。

ぞっと、寒さのためではない悪寒が背筋を走る。

「着きました。 これが先ほどの話に出て来たエトワールです。 私たちのパーティーの魔法使いで、私とは恋人……のようなものでした」

シェダルが毛布をそっとめくると、そこには黒い巻き毛の可愛らしい少女が横たわっていた。

「お互いに好きあってると感じながらも、一度もそう口にする前にこんなことになってしまいました」

シェダルはエトワールの横たわる寝台の横に膝をつき、愛おしそうに彼女を見つめる。

きっとシェダルはたびたびここを訪れては、こうして彼女のそばで時間をすごすのだろう。

「エトワールは、私をかばい、モンスターに体当たりし、攻撃され、瀕死になりました。 彼女を担いで、何とかダンジョンの外に出ましたが、パーティーで魔法が出来るのはエトワールだけ。 彼女は助かりませんでした」

シェダルのその表情は今まで見たことのないもので、ステラはだんだん腹が立ってきた。

このエトワールという少女は、一体何年シェダルの心を捕らえているんだ。

もうこれは呪いではないか。

「蘇生したくても、駆け出しの私たちにはその代金がなく、でも彼女を墓に納めることはどうしてもできなくて……見つけたのがここでした」

エトワールはおそらく亡くなった十代の頃の美しさのまま、ただそこに横たわっている。

そのときのまま、いや、そのとき以上にシェダルの心を縛り付けて。

「ネクロマンサーはエトワールを蘇生してくれました。 実験を兼ねていたので安価で。 しかし亡くなってから日数が経っていたので、完全な蘇生には至らず、眠ったままです」

気持ち悪い。

間違っている。

それは死者への冒涜ではないか。

シェダルにそう言って目を覚まさせたかった。

でもきっとその言葉はシェダルの心には届かない。

何と言う強い呪いだろう。

「完全な蘇生のためには、莫大なお金がかかります。 こうしてここに寝かせているのにも毎日お金がかかっています。 私は給金のほとんどをここに納めていますが、それでも全然足りない。 でも、いつかはちゃんとエトワールを目覚めさせます」

何が気持ちを受け入れる資格がない、だ。

シェダルは嘘つきだ。

悲しみよりも怒りが勝って、心が熱く燃えたぎっていた。

シェダルはただ、好きだった相手に好きと言えないまま死なれて、好きな気持ちが不完全燃焼したままおきびになっているだけじゃないか。

そんなのは不健全だ。

本当に愛してることにはならない。

「ステラさんの気持ちはうれしかった。 一緒に過ごす時間もとても楽しかった。 しかし、それをお受けすることはできないんです。 私にはエトワールがいる。 エトワールを愛しているんです」

それから、何がどうなって、どうやって家まで帰りついたのは覚えていない。

ただ胸の中心で何かが熱く燃えて、暴れまわっているのを感じていた。

違う、間違っている、呪いだ、ダメだ。

そんな言葉がずっと脳裏をうずまいていた。

結局、その日、一睡も出来なかった。

ふられたのだけど、木っ端微塵にふられたのだけど、だけど納得出来なかった。

「よし、行こう! 負けない! わたしは生きてるんだもの。 亡くなった人になんて負けない!」

目が腫れて、ずきずきと痛かったけど、この際気にしないことにした。

サッサと身支度を整えて、アンブラを目指す。

いつものアーモリーオブソウル鍛冶店前にリコールして、まっすぐグレイブディガー雑貨店を、シェダルを目指して駆けた。

シェダルもまた眠れぬ夜を明かした。

寝不足で腫れた目を店長や同僚たちに心配されたが、何と返事したか覚えていない。

シェダルのことを好きだと言ったときのステラの強い眼差しが脳裏を離れなかった。

「シェダルさん!」

聞きなれた元気の良い声だった。

息を切らして、まぶしいくらい強い眼差しで見つめられた。

「ステラさん……」

「わたしの……わたしのビジネスパートナーになってください!」

ステラの言葉に目が丸くなる。

いったい何の話をしているんだろう。

「昨日のお話、よくわかりました。 わかりましたけど、あんな理由じゃ、わたし、諦められません!」

驚いた。

この娘は何て強いのだろう。

明るいのだろう。

前を、未来を見ているのだろう。

「お金がなくて、彼女を起こせないのなら、お金を稼ぎましょう。 わたしは、物を作ることもしますが、売ることもします。 得意です。 シェダルさんの作ってくれたこのメガネ! 売れます! 売りまくります!」

シェダルはカチッと胸の奥で何か音がした気がした。

「彼女が眠ったままでは、わたしには勝ち目がありません。 だから起こしましょう! 起きた彼女と、わたし、戦いたいです。 恋は戦争なんです!」

シェダルがくすくすと、いや、ゲラゲラと心底楽しそうに笑い出した。

まるで発作のように、シェダルの笑いは止まらず、今まで笑えなかった分を取り戻そうとするかのように笑い続けた。

最初びっくりして、唖然としたステラも、やがて一緒になって笑い出した。

シェダルの心の中の何かが終わって、何かが始まったしるしに思えたから。

「やりましょう、ステラさん。 また作業場を貸してもらえますか?」

その言葉がうれしくて、シェダルに抱きつこうとしたステラの首根っこがつかまれ、引き戻された。

「嬢ちゃん? 人の店の中で商談とはいい度胸だな」

店長だった。

いつもは人のいい店長のドスの効いた声にステラは震え上がる。

店長はこの街の人らしく青ざめた顔色だが、その身体は大きく、ローブを着ていてもわかるくらい筋肉隆々だ。

「だがいい話だ。 オレにも1枚かませてもらおうか。 じゃなかったらシェダルは毎晩サービス残業だぞ」

店長のウィンクはお世辞にも上手じゃなくて、とても怖かったが、この上もなく頼もしかった。

恋人として、シェダルの隣にいるのが理想だったが、ビジネスパートナーでも何でも隣にいられることがうれしかった。

「嬢ちゃんはシェダルのどこが好きなんだ?」

いきなり直球で尋ねられ、シェダルと2人顔を見合わせてどぎまぎしてしまう。

ま、まぁ、バレてるとは思っていたが、直球で聞かれると言葉につまってしまう。

「て、店長、ステラさんはそういうのじゃ……」

慌てた様子でシェダルが言うので、ステラに悪戯心が芽生えた。

「悲しそうなところ。 さみしそうなところ。 不幸せそうなところ。 そばにいて、しっかりしろ!ってお尻をたたいてあげたくなるんです」

わざと悪いところを並べ立ててみる。

いいところはこの何倍もあるし、シェダルの好きなところなんて、それこそずっと終わりなく語り続ける自信がある。

野暮なことを聞かないで、という気持ちで答えたのだが、店長は何やらうれしそうににやにやしている。

「たいしたもんだ、嬢ちゃん。 そいつは本物の愛ってやつだな。 シェダル、大事にした方がいいぜ」

さすが何人も人を使って店を切り盛りする店長、見る目がある、とステラが喜んでいると、隣でシェダルが困った顔をしている。

「別に恋人になれなくてもいいんです。 愛かどうかもわかりません。 わたしはただシェダルさんをそばで見ていたいだけ」

1晩泣いて、悩んで、出した答えがそれだった。

もし、エトワールが元気になって、シェダルが彼女を愛しても、ずっとそばにいよう、そう心に決めていた。

もちろん、その前に、シェダルの心に入り込むよう努力と計略は怠らない。

恋する女の子は強いのだ。

「私を見たってつまらないですよ。 ステラさんの方がよっぽど面白い。 予想がつかなくて、ハラハラどきどきして、感心します」

シェダルの言葉に、勝利に一歩近づいた気がした。

ごめんね、エトワール。

いつまでも寝ているのが悪いのよ。

あなたの呪いは、解かせてもらうわ!

はれて重いまぶたをこすりながら、ステラは心の中でうそぶいた。

「さぁ、ビジネスの計画を立てましょう!」

シェダルとの関係も、新しい仕事も、楽しいことになりそうな予感がした。

窓の外を眺めると、アンブラの星がステラを応援するようにキラキラと瞬いていた。

読んでいただきありがとうございます! スキ、フォロー、コメント、サポート、やる気の元です! サポートはUOの課金になったり、わたしのご飯になったりします。