AKのスピリチュアル講座6:還元論・唯物論の正体

前回、願望の実現や自己啓発のプロセスに量子論を援用する考えは、物質と心をあまりに短絡的に結びつけようとする考えであり、それは一種の唯物論であると申し上げました。こうした考えは、意図的か結果的かを別にして、人を意のままに操りやすくする考えだとも申し上げました。

今回は、唯物論の輪郭をさらにはっきりさせておきたいと思います。

■唯物論と「存在の大いなる入れ子」

ある部分に成立する法則は、他の部分、あるいは全体にも成立するだろうと推論し、そこに当てはめてみることを「還元論」あるいは「還元主義」といいます。一本の木にあてはまる法則は、森全体にもあてはまるだろう、という考えです。

たとえば、ある動物の育て方にあてはまることは、人間の子どもも含め、すべての動物の育て方にもあてはまるだろうと考えるのは、教育学における還元主義ということになります。これは、ある森にあてはまる法則は、すべての森にもあてはまるだろう、という考えでしょう。

すべての科学は物理学の用語で記述できると見なすなら、それは「物理還元主義」ということになります。物質の世界にあてはまる法則を、心や霊といった現象にもあてはめようとするなら、それは物理還元主義です。しかも、物理現象を語る言葉だけを用いてスピリチュアルな現象を説明しようとするなら、それはかなり極端な還元論であり、はっきり「唯物論」と言わざるを得ません。目に見えない世界の成り立ちを語るときに、目に見える「森」の法則を借りてこよう、ということです。

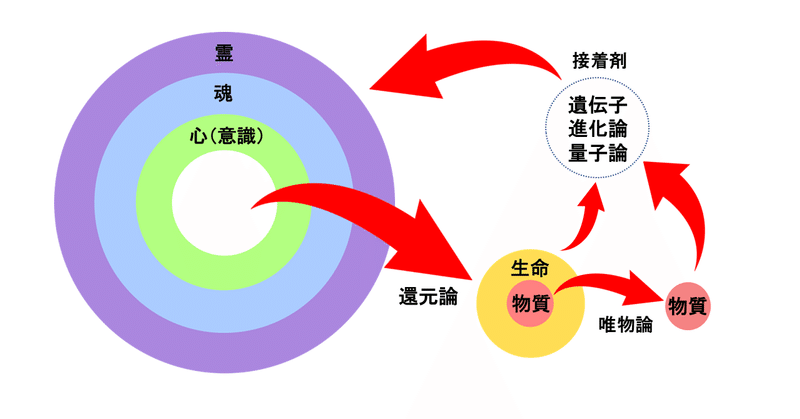

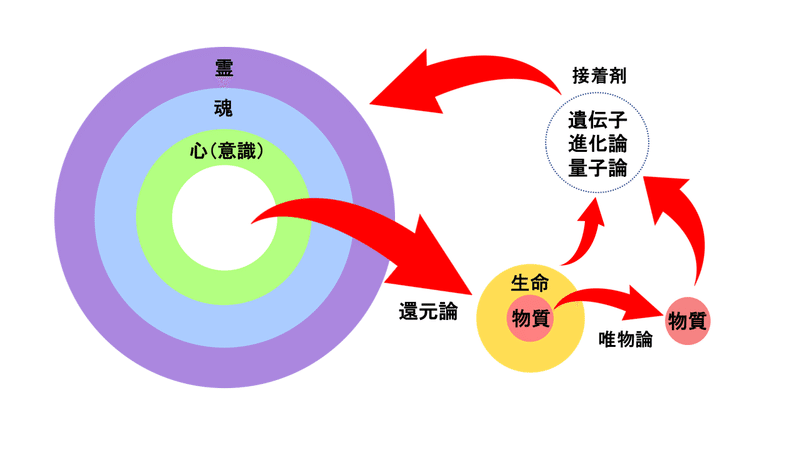

還元論・唯物論を、「存在の大いなる入れ子」の概念を用いて説明するなら、次の図のようになるでしょう。

「存在の大いなる入れ子」の体系から、「物質+生命」層をいったん切り離し、この層に通用する法則や理論をもとに、「心+魂+霊」層を説明しようとする試みです。

この図からもわかるように、還元論・唯物論には、そのスタート地点から物事を分離や対立の方向へ持っていく傾向があるということです。

ここでもし、全体から「物質」層だけを切り離すなら、それはあからさまな唯物論です。「さすがにそれはないだろう」と思うかもしれませんが、たとえば、有機体の動きを原子にまで還元して説明しようとするなら、それはかなり際どい唯物論と言わざるを得ません。

原子をどれだけ集めて団子状にしても、それだけでは有機体にはなりません。進化の過程で細胞膜や細胞核といった独自の性質を持つ構造が発生して初めて有機体になったわけです。原子は細胞膜の部分ではあっても、全体ではありません。一方、細胞膜は原子を内に含み、さらに単なる原子の集合体を超えた、プラスアルファの「何か」です。

同じように、人間の身体は有機物の集合体として出来上がっていますが、どれだけ有機物を集めて団子状にしても、人間の心(意識)は出現しません。肉体から心にまで進化するには、原子が細胞膜になるのと同じように、独自のプロセスが必要になります。したがって、心は身体を内に含んで、なおかつ超えているのです。もっと正確に言えば、「心(意識)」層は、「物質+生命」層を「含んで超えている」ということです。もちろん、「心」層以下に対する「魂+霊」層も同じです。

これがケン・ウィルバーの基本的な考え方です。

「そんなバカな! 心(意識)は人間の身体(脳)の中に収まっているのではないって!?」と、あなたは思うでしょうか?

しかしウィルバーははっきり言っています。

「真の意識の理論への最初のステップは、意識が有機体の中にあるのではないという認識を持つことである」

還元論・唯物論に話を戻します。

図のように、いったん分離するという方法を用いて「物質+生命」層と「心+魂+霊」層の隔たりを埋めようとするなら、当然のことながら、「物質+生命」層から何らかの「接着剤」の役割を果たす理論や法則を持ってこざるを得ません。「生物とは、自らの生き残りを賭けて利己的に振る舞うかのように見える遺伝子によって利用される“乗り物”にすぎない」とする生物学者のリチャード・ドーキンスにとって、その接着剤はとりもなおさず遺伝子であり、「意識は脳内のマジックショーにすぎない」とする理論心理学者のニコラス・ハンフリーにとって、それは進化論であり数学的法則だったわけです。

そして前回見たように、ある種の願望実現理論や自己啓発理論にとっては、量子論だったわけです。

この項をまとめておきます。

「還元論や唯物論は、「存在の大いなる入れ子」の体系から、「物質+生命」層だけをいったん切り離しておいて、改めて何らかの「接着剤」を用意しようとする」

■スピリチュアリティは「脳波」では測れない

たとえば人間の意識について研究するときに、様々な意識状態における脳波や体内ホルモンの変化だけを観測して何らかの結論を出すなら、その方法は生理学的還元論であり、際どい唯物論でもあります。

スピリチュアリティとは、「脳波」でも「ホルモン」でもありません。脳波やホルモンは、スピリチュアリティを表すひとつの言葉ではあるでしょうが、それだけを見て「スピリチュアリティ」を語ることはできません。

このように説明すれば、誰でも「確かにそうだろう」と納得するかもしれませんが、このおよそ偏狭な還元主義が、科学的研究と称していまだにまかり通っているのです。

たとえば、日本のアカデミズムの世界で「夢」を研究対象にしようとしたら、やれ「脳波」だの、やれ「レム睡眠」だのという、いわゆる生理学的な研究が主流で、もっとも肝心なはずの夢の意味内容の部分にかんしては、もっぱら「占い」の分野に委ねられている感があります。さもなくば、夢の解釈にかんする様々な心理学派による「正解」といったものがあり、夢を題材とする心理療法の現場では、クライアントはもっぱらその「正解」をカウンセラーから説明される、といった程度のようです(夢の解釈にかんしては、かなり専門的になるので、別の機会に取り上げます)。

こんなジョークがあります。

ある男が古いラジオを分解して、ルーペで覗いたり耳を当てたり、ひとつひとつの部品を何やら熱心に調べています。場合によっては、匂いを嗅いでみたり、嘗めてみたりもして・・・。

何をしているのか訊ねると、男は答えます。

「いやね、エルビス・プレスリーって、どんなだったかな、と思ってね」

私が実際に経験したお話しをしましょう。

今から20年近く前のことですが、当時あるCSのテレビで「夢」をテーマにした番組を一本作ろうという話が持ち上がり、私のところへ協力依頼が来ました。私は、「夢を人間の創造性開発にいかに活かすか」というメインテーマを掲げ、実際の夢カウンセリングの様子と、ユングが提唱した「集合無意識」の存在を傍証する実験(夢の通路を通して、実際に情報交換が可能か)を提案し、制作側から承諾を得ました。

そこで、夢を多方面から扱う番組にしたかった私は、夢の意味内容に関する専門家の話も取り入れたいと思い、日本の専門研究者としては珍しく夢の意味内容にまで一歩踏み込んだ本を書いている人を思い出し、その人に連絡を取って、番組への出演依頼をしました。すると、最初は好感触だったものの、一応勤め先の大学に確認を取るとの返事でした。そして、しばらくすると、丁重に出演辞退の返事をいただいたのです。番組の趣旨が大学の方針や理念に合わなかったのか、職員がメディアに出ること自体がNGだったのか、理由はわかりませんが、私は何となく日本のアカデミズムの閉鎖性や了見の狭さを感じたものです。それと同時に、未知なるものに対する「科学者の恐れ」といったものも感じてしまいました。「触らぬ神に祟りなし」といったところでしょうか。

上記の、「存在の大いなる入れ子」から「心+魂+霊」層を切り離すやり方を見ていただければ、目に見えない領域には手を出したくない(そこはアンタッチャブルな領域)、という観念が生まれるのも当然でしょう。

顕現化できない、数値化できない領域は、研究対象になりにくい(論文が通りにくい)という理由で、できれば避けて通りたい、というアカデミズムの世界の「お家事情」を感じます。

これはもちろん20年前の事情ですが、今は少しは風通しがよくなったのかというと、どうもそのようには感じられません。

ついでに、もうひとつジョーク。

ジョンが道を歩いていると、トムが地面に這いつくばって何か探し物をしています。

「何をなくしたんだい、トム?」

「家の鍵だよ」

そこでジョンも探すのを手伝い始めます。しかし、なかなか見つかりません。

しばらくしてジョンが聞きます。

「見当たらないようだけど、本当にここで落としたのかい?」

「本当は家の中だよ」

「じゃあ、なぜこんなところを探してるんだい?」

「ここの方が明るいんでね」

もちろん、暗がりでものを探すには、まず「懐中電灯」を用意するところから始めなければならない、というハンデはあるでしょう。しかしそれでたとえ「鍵」が見つからなかったとしても、暗がりを照らすことで、思わぬ発見があるかもしれません。誰もあえて覗こうとしない場所にある「宝物」が・・・。

この項をまとめておきます。

「スピリチュアリティを脳波やホルモンだけで説明しようとするのは、ラジオを分解してエルビス・プレスリーの正体を知ろうとするようなもの。あるいは暗がりにあるはずの鍵を明るみだけで探そうとするようなもの」

■日本のアカデミズムは啓蒙主義の時代にとどまっている

これは、日本の事情にとどまらず、世界的な傾向ですが、フロイトに始まった、いわゆる「夢分析」は、主に精神を病んだ人を対象にした治療の一環として発達してきた経緯があります。一般の人の自己成長や創造性の発揮に夢を活かそうという発想が出てきたのは1960年代からで、これはアメリカで起こった「人間性回復運動(ヒューマン・ポテンシャル・ムーヴメント)」がきっかけで生まれたものです。そこから「ドリームワーク」という手法も編み出されました。

誤解を恐れずにごく単純化して言うなら、夢分析による精神病の治療は、マイナスをゼロに戻す試みです。治療者はどうしても治療対象を「引っ張り上げるべき一段低い存在」とみなす傾向があります。一方、ドリームワークはゼロから1を生み出す試みと言えるでしょう。ドリームワーカーは、クライアントとともに発見と成長の道を拓く役割です。つまり、クライアントとともにドリームワーカー自身も成長するのです。

治療目的と自己成長目的を比べた場合、ドリームワークの効果には共通性があるものの、向かっていくベクトルが明らかに異なっています。

わが師である大高ゆうこ氏は、この「ドリームワーク」の日本における第一人者と言えるでしょう。しかし、日本の一般的なアカデミズムの世界では、「人間性回復」の潮流さえ起きていないのが現状のようです。そういう発想すら、あるのかないのか怪しいものです。いわゆる「象牙の塔」に象徴されるように、アカデミズムの世界はどうしても「教える側と教えられる側」という啓蒙主義に傾いてしまい、狭い専門領域に凝り固まってしまう傾向があるようです。そういう意味からも、残念ながら、日本はこの分野で相変わらず20世紀前半にとどまっていると言わざるを得ません。

しかし、手法を提供する側の事情がどうあれ、多種多様な理由で何らかの心理療法の手法を必要とするクライアントは後を絶たないわけです。100年前のフロイトの時代から、その多様性とニーズはむしろ増えているかもしれません。

余談ですが、17~18世紀にヨーロッパで始まった啓蒙主義・啓蒙思想が、現代の還元論や唯物論にどのように引き継がれているかについては、ここでは触れませんが、また別のテーマとして重要になってくるでしょう。一言だけ言っておくなら、啓蒙思想そのものの中に、還元主義や唯物論に傾いていく傾向がある、ということです。そして、日本だけでなく、世界的に見ても、まだまだ啓蒙思想の影響から抜け切れていない、というのが現状のようです。

この項をまとめておきます。

「スピリチュアリティを、物理現象や生命現象を語る言葉だけで語ってしまうことの最も大きな弊害は、誰も人間的に成長しない、ということである」

■生きている間は死について考える必要がない?

熟睡しているのでなく、起きて活動している状態である限り、私たちには「意識」があります。そのことを疑う人はいないでしょう。しかし、「意識」はどのように生まれ、どこに所在し、どのように消える(あるいはいつまで続く)のか、と問われると、私たちはとたんに確信が持てなくなります。

人間の意識にかんする研究(いわゆる意識学あるいは意識論)はまだ始まったばかりで、何も確定的な成果は上がっていないように見えます。

しかも、還元論・唯物論的なアプローチとスピリチュアルなアプローチと、流派が大きく二つに分かれているようにさえ見えます。しかし、「対立している」と考えているのは還元論者・唯物論者だけであって、真にスピリチュアルなアプローチを取ろうとする人は、そうは思っていないようです。

還元論者や唯物論者が「意識は脳の中に収まっているわけではない」といった考えを聴けば、自分たちの主張と真っ向から対立する相容れない考えだと思うでしょう。一方、真のスピリチュアリストは、「還元論や唯物論は、意識進化のひとつの段階である」と考えているようです。

両者の違いが端的に表れているのは、「“死”学」の分野かもしれません。

典型的な還元論者・唯物論者に言わせると、概ね「意識とは脳が作り出した幻想である」ということになるようです。脳波やホルモンの変化だけを観測して意識の正体を知ろうとするなら、「意識は幻想である」と考えても仕方ないかもしれません。したがって当然、「肉体が死ねば、意識も消滅する」という考え方でしょう。逆に、意識がいつの時点からスタートするかと言えば、肉体(あるいは脳)が何かを感じ、その「感じ」が何らかのかたち(理由)で「考え」に変わった時点だろう、というわけです。

「何らかの」?・・・それは確かに「何らか」であることに違いないでしょうが・・・問題は、この「何らか」が還元論・唯物論的なアプローチで説明できるかどうかです。そこで、やはり「意識は脳の中に収まっている」と考えるか、それとも「意識は有機体を内に含んで超えている」と考えるかによって、その「何らか」は大きく違ってくるわけです。

「死とは何か」「死とはどのような現象か」を考える場合、唯物論者は言うでしょう。

「死んでみない限り、死とは何かを確かめることはできない。しかし、死んでしまったら、何も確かめられない。だから死について考えるということは、“生きている人間は、死についてどのように考えているか”を考えることに他ならない」

あるいはこうです。

「人間とは何か、人間が生きるとはどういうことかを考えるにあたり、とりあえず死を除外しても差し支えないはずだ」

「生」とは何かを科学することだって難しいのに、「死」を客観的(物理還元論あるいは生命還元論的)に科学の対象にすることなど不可能でしょう。「“死”学」とは、経験則が通用しない分野です。客観性を担保できない以上、「死」を科学的探究から除外しても差し支えないだろう、探究するとしても、それはもっぱら哲学的、文学的、芸術的探究にならざるを得ない、と唯物論者は言うかもしれません。「死」を科学しようとすると、唯物論者でさえ、とたんに哲学者や詩人や芸術家や宗教家に変貌せざるを得ないようです。

たとえば、「意識は幻想である」としておけば、「意識は、死という完全消滅の恐怖を緩和するために、死後の世界や魂の永続性という“幻想”を作り出した」といくらでも言えます。この仮説を証明したいのであれば、哲学や文学や宗教学、あるいは人類学といった分野から証言を持ってくる以外にはなくなります。これは何とも象徴的な傾向です。というのも、還元論者・唯物論者はこの時点で、人間の意識を還元的な方法だけで説明することの限界を認めてしまっているからです。これは敗北宣言でしょうか、それとも悪あがきでしょうか。

この項をまとめておきます。

「還元論者・唯物論者は、概ね「意識とは脳が作り出した幻想である」と考えている。一方、真のスピリチュアリストは「意識は、脳の内側に収まってはいない」と考え、「還元論や唯物論は意識進化の一段階である」と考えている」

■意識の「無限自己言及性」

「“死”学」には、経験則が通用しないにしろ、これだけは触れておきましょう。

還元論者・唯物論者が死について言及するとき、「死について考えるということは、“生きている人間は、死についてどのように考えているか”を考えることに他ならない」とするなら、それは少なくとも、人間の意識そのものが本来的に持つ「無限自己言及性」に気づいている、ということだろうと思います。つまり「私は、私が死についてどう考えているかを考える」「私は人間の意識について考えている私自身を意識している」「私は人間の意識について考えている私自身を意識している私自身を意識している」・・・ということです。人間とは、永遠に自分自身を鏡に映し続ける存在なのです。

ふと、ある「考え」があなたの意識に芽生えます。あなたは、その「考え」にすっかり魅了され、有頂天になり、あなたの心はその考えにすっかり支配されます。しかし、どこかであなたはその考えを抱いている自分自身を意識しています。そしてその「考え」は、自分にとってどのような「感じ」がするのか、その考えを思い出すたびにどのような感覚を味わうのか、自分はその考えからどのような影響を受けているのか・・・ある程度の時間をかけ、あなたはそうしたことをすべて味わい尽くします。すると、やがてあなたはその考えを冷静に、波立たない心で、ただ眺めている自分を見出します。その考えは消えはしませんが、あなたは自分がその考えの「外」に出たことに気づくのです。これはある種の「意識の脱皮作用」だと言えます(「意識の脱皮作用」については、この講座4を参照)。つまり、あなたの意識はその「考え」より一回り大きく(より高く、より深く、より広く)なったのです。今やあなたの意識は、その考えを内に含んで超えています。

この「自分自身の意識について無限に自己言及し続ける」先には何があるのでしょう(これについては、次回詳しく取り上げます)。

物質や生命現象から何とか「心(意識)」を生み出そう(孵化させよう)と、様々な「接着剤」を想定する還元論者・唯物論者たちは、好意的に解釈するなら、意識の「無限自己言及性」の最初の階段(生命から心に至る進化の最初のステップ?)は少なくとも昇っている(昇ろうとする意志がある)のではないか、という気がします。

それでも、だからこそ私は夢想せずにはいられないのですが、彼らがもし、「過去」すなわち、今までどのようにして人間の意識が(動物のそれとは異なって)独自の進化を遂げてきたのかを探究する情熱と同じ熱量で、人間の意識の「未来」すなわち、これから人間の意識がどのような進化を遂げようとしているのかを考えたなら、還元論者や唯物論者にとって、人間の意識は改めてどのように見えるのだろう、ということです。

それはとりもなおさず、「神の視点から人間を眺める」試みかもしれません。ただし、勘違いしていただきたくないのですが、「神の視点」とは、生命と心の隔たりを埋める「接着剤」として、生命現象側から何らかの法則をもってくる代わりに、宗教学や神秘主義からの「何か」を持ってくる、という意味ではありません。「心の代わりに物質」という還元論も、「生命現象か心理現象か」という二元論も超えて、それらを内側に含み込んだ構造上の最上位概念から人間の意識を観たらどのように観えるのか、ということです。言い換えるなら、鏡の視点から、そこに映っている人間を観る、ということかもしれません。

「そんな芸当ができる人間がいるのか?」ですって? 少なくとも、脳波やホルモンの観測では手に負えなくなったと見るや、哲学や文学や芸術論にすり替えてしまうようなやり方では無理でしょう。そのようなやり方は、ただ単に別の分野から証人を集めて、自説に有利な証言をしてほしいだけであり、構造に深みや厚みをもたらすのでなく、いわば「知の横滑り」を起こさせたいだけでしょう。それこそがまさに「脳が仕掛けるマジックショー」にほかなりません。

ここはやはり、原子も細胞膜も心も、そして魂や霊も、すべてを同じ文脈で語れる方法論がぜひとも必要です。

この項をまとめておきます。

「人間の意識には、自分自身を限りなく認識の対象にし続ける「無限自己言及性」がある。そのいちばん古い過去(意識が最初に自分を鏡に映した瞬間)から見るか、それともいちばん遠い未来(最終的な鏡そのもの)から見るか」

今回は、還元論や唯物論とはどのような考え方か、その輪郭をはっきりさせたところでとどめておきます。

次回は、還元論・唯物論の“対抗馬”(?)であるスピリチュアルな考え方(あるいは統合理論)の筆頭であるケン・ウィルバーの考え方を軸に、両者の違いのポイントを挙げてみます。

無料公開中の記事も、有料化するに足るだけの質と独自性を有していると自負しています。あなたのサポートをお待ちしています。