圧倒的マイノリティになってみて感じたInclusion の在り方🌈

アメリカに来て感じた圧倒的マイノリティ。

それは、紛れもなく「言語」でした。

自分が当たり前に使っていたものが、全くもって通じない。

振り返りるとアメリカに来て初めの数ヶ月はキツかったなぁと思うけれど、今の私はとってもこの経験をポジティブに捉えられています🤙

こんな圧倒的マイノリティになるなんて、ここに来なければ体験できなかった。

そしてなにより、この立場だからこそ「ダイバーシティ」「インクルージョン」に対する考え方が変わりました🌈

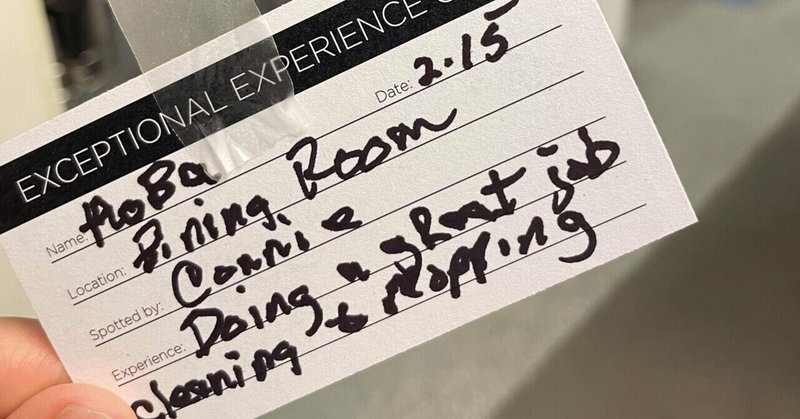

きっかけは、カフェテリアでの仕事。

年明けから大学のカフェテリアで仕事を始めて、1ヶ月くらい経った頃、ある時、1人の同僚から、「Good morningって日本語でなんて言うの?」と聴かれました。

アメリカに来て始めて、自分のアイデンティティの一つでもある日本語に対して質問をされて、よくわからないけれどとても嬉しく感じました。

それからというもの、その同僚は出勤、退勤のたびに、日本語で挨拶をしてくれます🇯🇵

そしてそれだけじゃなく、他の同僚達までたまに日本語で挨拶してきてくれたり、時には、「日本語で汚い言葉は何?」って聞かれたり…笑(結構聞かれる。笑)

ちなみに、丁寧に「バカ」の意味と使い方を教えてあげました。

必死に英語を話せるようになろうとしている私にとって、向こうからも歩み寄ろうとしてくれているのを感じて、とても心地良くなりました。

そして気がついたこと。

今まで「インクルージョン」って、1つの集団(マジョリティ)からもう1つ(マイノリティ)の集団が混ざれるように、橋をかける(配慮する)ことだと思ってました。

ただ、今は少し違って、2つの集団の間に混ざり合った3つ目の場所を創り上げる感じに捉えると、よりスムーズにお互いが歩み寄れるなぁと考えるようになりました。

ちなみに、スポーツ教育の分野でも「Third space movement model」として、

Step1:自己理解 Step2: 他者理解 Step3: 協力

の3つを通して、インクルージョンの考え方を学ぶtheoryが提案されています。(まだ勉強中なので、詳細は論文をご覧ください🙌 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00336297.2021.1957691)

それから、インクルージョンの実現って言われるととっても壮大な課題のように感じることもあるけれど

私が「Good morningって日本語でなんて言うの?」のたった一言で心地良さを感じられたように、相手のことを知ろうとする気持ちとちょっとした行動、言動の1つで、自分も相手も世界が広がると思うと、そんなに難しく考えなくても良いのかなとも思います😌

どんどん世界広げていくぞー!!🌏

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?