はじめての味噌づくり(覚書)

縁あって、味噌づくりの集まりに参加させてもらった。

今日仕込んだところなので、食べるのは1年後。どんな味になるだろう、楽しみ。

という訳で覚書。

材料(出来上がり4kg程度)

乾燥大豆 1kg

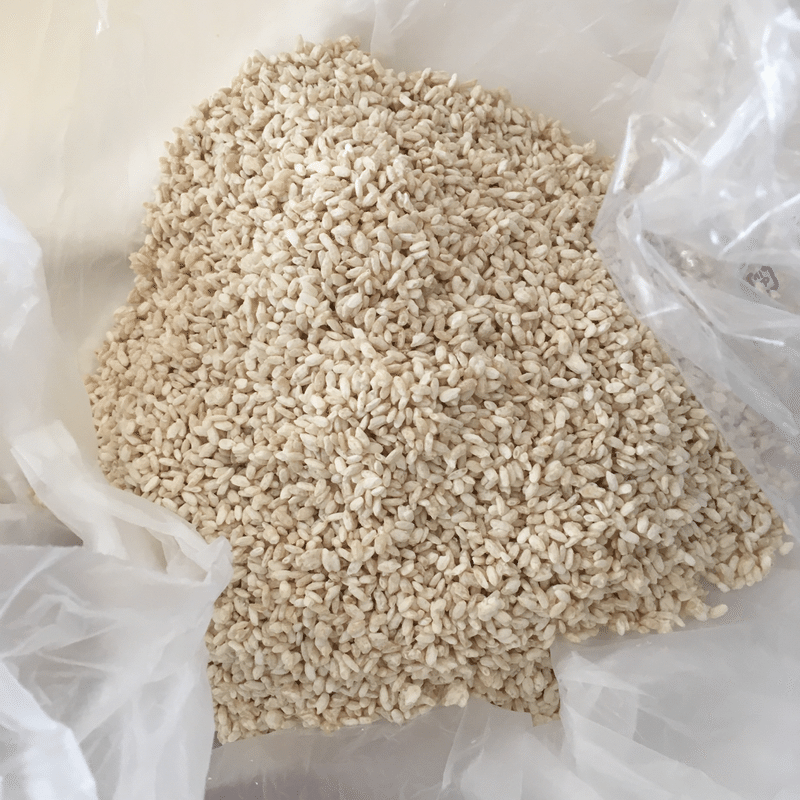

麹 1kg

塩 500g

水 6L程度

ホワイトリカー 少々

ゴミ袋 45L程度×2枚

鍋 大きいもの

保存容器 5L程度〜7L程度(重石を置かない場合〜置く場合)

重石 なくても、石や未開封の塩でも。

作り方

①仕込みの18〜24時間前に、大豆を水でよく洗う。

大豆の3〜4倍量(3〜4L)の水に浸けて戻す。

②大豆がぷりっぷりに戻ったら、水を交換する。

(乾燥大豆の時はまん丸かったのが、戻すとちゃんと楕円形になるのにちょっと感動した…)

③水をひたひたに注ぎ、中火にかける。(鍋で煮る場合)沸騰したら、灰汁を取りながら弱火で3〜5時間煮る。水分が足りなくなったら、適宜足す。

(圧力鍋を使う場合)蓋を閉めずに沸騰させ、灰汁を取ってから、蓋を閉めて圧をかける。圧がかかったら5分程度煮て、圧が抜けるまで置いておく。

※どちらの場合も、剥けた皮は捨てなくてOK。気になるなら捨てても。

④茹で汁を100ml程度取ってから、大豆を水切りする。

保存容器をホワイトリカーで拭いて、消毒する。

⑤大豆が作業できる程度に温かい段階で潰す。

機械を潰してもよし、ゴミ袋に入れて麺棒や足で潰したり、パンチを喰らわせ続けても。

⑥別のゴミ袋に、麹と塩を入れ、麹を潰さないよう優しく混ぜる。

塩の塊があれば砕く。

⑦大豆が人肌くらいまで冷めるのを待つ。

⑧⑥のゴミ袋に大豆を投入し、満遍なく混ぜる。

※後工程⑨の団子が作れないくらい水分が足らなければ、茹で汁を大さじ1程度ずつ足して混ぜ、様子を見る。

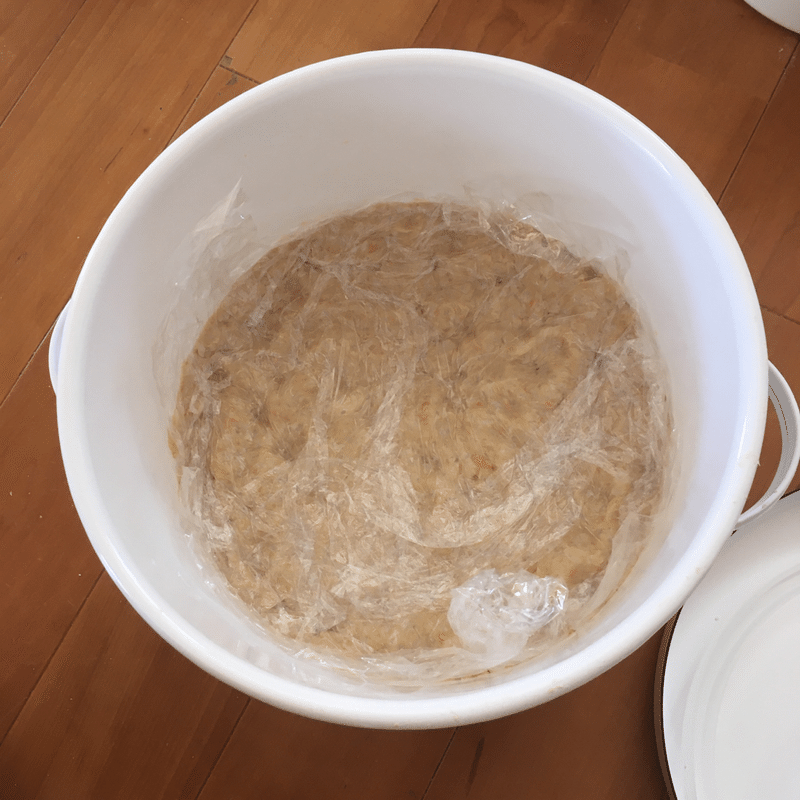

⑨⑧を団子状にし、保存容器に押し込んだり投げ入れてから、空気が残らないようピッチリと詰め込んでいく。

(写真は、7Lの保存容器に詰めた場合)

⑩保存容器の内側をホワイトリカーで消毒する。

大豆の表面にピッタリとラップをかける。

重石を使う場合は、置く。

今回はやっていないけど、大豆の表面に塩を振るう方もいるらしい。

(11)蓋をして、冷暗所で保存する。

蓋がぴったりとしたタイプの場合は、新聞紙を蓋にし、紐で巻いて固定する。

あまり空気に触れなさすぎるのもよくないらしい。

以降の作り方

①温かい季節になったら、1ヶ月に1回程度、表面のチェックをする。

カビが生えていたら取り除き、ホワイトリカーを軽くかける。

②3ヶ月程度経ったら、天地返しをする。

仕込みの⑩の際、表面に塩を振っていれば除く。

その後、大豆を全部取り出して、⑧以降を行う。

③半年程度で食べられる状態になるとのこと。1年待つと、よりおいしいらしい。

参考サイト

https://marukawamiso.com/make-miso/85.html

マルカワみそさんのサイト。

こちらで予習していたので、スムーズに作れたなと思う。

(2021.5.15追記)開封の儀はこちら。

https://note.com/oh_musub/n/neaa451d58cd5

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?