帰納と驚き 第5章 間違い

前章では、私が無自覚に世界を予測していて、その予測と実際の世界の邂逅する場が意識であることが明らかになった。

しかし、その章末でも触れたとおり、この説明には明白な問題がある。

前章の結論は、意識の前提として「予測」と「世界」とを要請していたが、私たちが一般的に言う「予測」とは意識のうえでなされるものだ。

意識のうえでなされるのではなく、その前提としてある「予測」とは何だろう?

また「世界」に関しても同様の問題がある。

前章までの考察によれば客観的世界は目の前の状況を前提としていて、目の前の状況とはすなわち意識世界だった。であれば、「私の予測と世界が邂逅する場が意識である」と言うときの、この意識世界の前提として言及されている「世界」は客観的世界でも意識世界でもないということになる。

では、この「世界」とはいったい何を指しているのだろう?

本章ではこの二つの問題のうち、「世界」に関しては一旦意識世界の前提として要請される世界を客観的世界、意識世界と区別して「前提世界」と呼ぶにとどめて、まずは残る一つの「予測」について少し視点を変えて考察を進めていく。

「間違い」という奇跡

ではその手始めに、なぜこのような意識なるものが存在しているのか、なぜ存在することができるのか、について考えてみよう。

なぜ意識は存在することができるのか?

前章では「私は無自覚に世界を予測している。その予測の世界と前提世界の差異が驚きであり、意識である」という結論を導き出した。

私の予測する世界と実際の前提世界、この二つの邂逅する場が意識であり、その意識の上に両者の差異がその差異の程度に応じて現れる。

予測の世界と実際の前提世界のあいだに差異があるからこそ、その二つの邂逅は衝突となり、そこにひとつの境界面を形作ることになるのだ。

であれば、なぜ私の予測する世界と前提世界のあいだに差異があるのだろう?

答えはもちろん、私の予測が外れている、間違っているからだ。

もし、私の予測が世界を正しく予測しているとしたら、その二つが邂逅しても、邂逅は衝突にならず、そこに境界面が形成されることもない。

二つの水の流れが合流したとしても、その方向と速度が完全に一致していたなら、そこに衝突は起こらないのだ。

予測が間違っているからこそ、意識は存在することができる。

ではなぜ、予測は間違うことができるのだろうか?

なぜ、この世界に間違いなるものが存在しているのだろうか?

この問の射程は、なにも意識の前提となる予測に限ったことではない。

私たちの身のまわりには、さまざまな種類の間違いに溢れている。

私たちはしばしば見まがい、聞きまちがい、言いまちがう。

計算違いをし、考え違いをし、勘違いをする。

判断をあやまり、選択をあやまり、道をあやまる。

私たちのまわりは間違いで溢れかえっていて、ここでは「正しさ」は希少なものに感じられる。

私たちは正しい答えを求めて、日々悪戦苦闘し、ときには正しい答えなどないのだと考えることさえある。

私たちの生において、私たちの日々の生活において、間違うことはたやすく、正解を得ることは難しい。

間違いはありふれたもので、正しさは得難い希少なものだ。

しかし、果たして本当にそうだろうか?

虚心坦懐に世界を眺めれば、世界はただあるがままにあるだけだ。

第1章でも見たとおり、ただあるだけの世界の、その在り方、それだけが無条件に正しいと言えるものだった。

あるがままの世界は間違うことなくただ正しく存在している。

しかし、もし世界にそれしかなかったら、もし世界に間違う可能性が一切なかったら、世界はこれほど豊かな意味も価値も物語も有してはいなかっただろう。

その豊かさの源泉が「間違う可能性」にあることは疑いようがない。

真に正しいものは、あるがままの世界のその在り方一通りしかないが、間違うに際しては、それこそ無数の間違い方があるのだから。

であればなおさら、この間違いなるものはいったいどうやって可能になっているのだろうか?

あるがままにあるだけのこの世界で、私たちはなぜこうもたやすく実にさまざまな間違いをおかすことができるのだろう?

なぜ予測は間違うことができるのか?

なぜ私たちは間違うことができるのか?

このただあるだけの世界に、間違う可能性を生じさせるものは何か?

私たちはすでにその答えを知っている。

そう。

帰納だ。

第1章で述べたとおり、帰納とは前提から情報量を減少させて帰結を導く情報処理だった。

その情報量の減少のぶんだけ帰結は前提から乖離して、そのぶんだけそこに間違っている可能性が生じることになる。

前提が正しかったとしても帰結が正しいとは限らない、というその帰納の性質こそが「間違う可能性」そのものなのだ。

現象としての帰納

私たちは帰納によって世界を認識し、帰納によって世界についての知識を得て、帰納によってこの意識に映る世界を、時間的空間的広がりを持った客観的世界へと敷衍している。

そして、私たちは帰納推論によって未来を予測している。

「今夜は星空が見えているから明け方は冷え込むだろう」

「あと10分火にかければ、鍋の野菜が柔らかく煮えるはずだ」

それら意識のうえでなされる未来予測と同じことが、意識の前提となる「予測」においてもなされているのだ。

意識の前提となる予測もまた帰納によって紡がれている。

しかし、ここで要請される帰納はもはや意識のうえでなされる情報処理ではない。

それはもはや認識や推論と呼ばれる類のものではない。

それは私の意志や意図のもとになされる情報処理ではなく、それらの前提として生起する現象でなくてはならない。

ここでは予測の前提として、現象としての帰納が要請されているのだ。

では、現象としての帰納とはどういうものだろうか?

私たちがこれまでに見てきた帰納は、前提から情報量の減少を経て帰結を導く情報処理であり、その本質は前提と帰結とのあいだを結ぶ、情報量が減少する過程にあった。

現象としての帰納とは、この情報量が減少する過程を伴う現象一般のことだ。

この帰納現象は、本来意識以前に求められるべきものだが、私たちは原理的に意識以前の世界について直接に知るすべを持たないので、ここでは客観的世界にその具体例を求めてみよう。

ひとたび私たちの慣れ親しんだ客観的世界へと目を転じれば、ありとあらゆるところに帰納現象を見出すことができる。

第1章でも言及したとおり、ある過程が帰納であるかどうか、すなわちある過程で情報量が減少しているかどうかは、その過程を逆向きにたどれるかどうか、帰結から前提を特定できるかどうかによって確認することができる。

例えばある山奥に降った一滴の雨粒が大地に浸みこみ川を流れ、浄水場から水道を経由して一個のコップへと注がれたとして、この一滴の水滴からこれがいつどこに降った雨粒なのかを特定することはできない。

また例えば、私が陽光に照らされたピンクのコスモスを眺めているときに、そのコスモスから私の網膜に届く光を分析したとしても、その値から太陽光の状態を十全に導くことはできない。

これらの意味するところは、雨粒が山奥からコップにいたる過程や太陽から放射された光が地上のコスモスに反射して私の目にいたる過程で情報量が減少しているということ、つまりその過程が帰納と呼ばれる現象である、ということだ。

客観的世界のなかの任意の領域を中心として仮定すると、客観的世界を構成する情報はその中心に届くものと届かないものとに二分されることになる。

この中心に届かない情報こそが帰納によって減少するとされてきた情報であり、届く情報が帰納されたもの、帰納の帰結と呼ばれてきたものだ。

中心となる領域を定めたとき、その中心を基準にして世界が必然的に残る情報と消える情報に二分されるこの現象こそが、私が帰納と呼びならわしてきたものの正体だ。

前提世界

それが帰納であり、情報量の減少であるならば、そこには情報量が減少する前の前提と情報量が減少した後の帰結とがなければならない。

知識は認識から帰納され、認識は意識から帰納され、そして意識は帰納された予測の世界によって構成されていた。

では、予測の世界を帰結とする帰納の前提とはいったい何なのだろう?

この帰納の連鎖の始まりはいったいどこにあるのだろう?

知識が世界についての知識であり、認識が世界についての認識であり、予測が世界についての予測であるなら、この帰納の前提は世界でなければならない。

そして、今私たちは意識の前提について語っているのだから、この帰納の前提となる世界もまた客観的世界や意識世界ではありえない。

先に私たちは、「私の予測と世界が邂逅する場が意識である」と言うときの意識世界の前提として言及されている「世界」を前提世界と名付けた。

となれば、ここで考えられる前提もやはり前提世界ということになるだろう。

前提世界から帰納された帰結は、帰結それ自体が単独で、あるいは他の帰結と結合して新たな前提となり、さらなる帰納を経て新たな帰結を結んでいく。

意識を構成する予測の世界は、そういう帰納の連なりによって紡ぎあげられたひとつの構造物の頂を成しているのだ。

第2章の最後で私は、帰納および帰納されたものの結合によって構成された構造物を「物語」と呼んだ。

ここでもその言葉を用いて、私の意識の前提となるこの帰納的構造物を「私の物語」と呼ぶことにしよう。

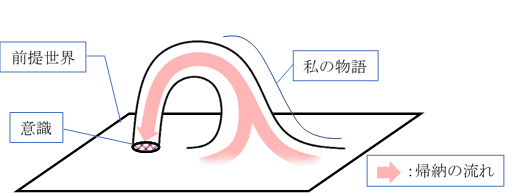

ここまでの考察をまとめると、意識が今あるようにあるためには以下のようなことが要請されることになる。

まず前提世界があり、その前提世界から帰納によって私の物語が紡がれる。

その物語が描き出す予測の世界と前提世界が邂逅する。

予測の世界は帰納によって減少した情報量の分だけ前提世界から乖離していて、その乖離の分だけ予測は間違うことになる。

予測が間違っていることにより、予測の世界と前提世界の邂逅は衝突となり、そこに境界面を形成する。

すなわち、予測の世界と前提世界の差異が驚きとなり、その驚きによってそこに意識世界が形成される。

原世界と対照世界

前章では、境界面としての意識が形成されるさまを二つの水流の比喩を用いて描写したが、ここでは海と波の比喩で描写してみよう。

波はそれ自体海の一部でありながら、海から立ち上がり、弧を描いて再び海へとなだれ落ちる。

この海にあたるのが前提世界であり、そこから立ち上がる波が私の物語だ。

そして、帰納という現象が海のなかに波という特殊な流れを作り出している。

波は海の一部でありながら海より立ち上がり、そして弧を描いて再び海と邂逅する。

海と波は同じ一つの海でありながら、異なるベクトルで動いているために邂逅は衝突となり、そこに一つの境界面が生じる。

この境界面が今私たちが抱いているこの意識に当たる。

この海と波の比喩を参考にした意識の構造図を下に示す。

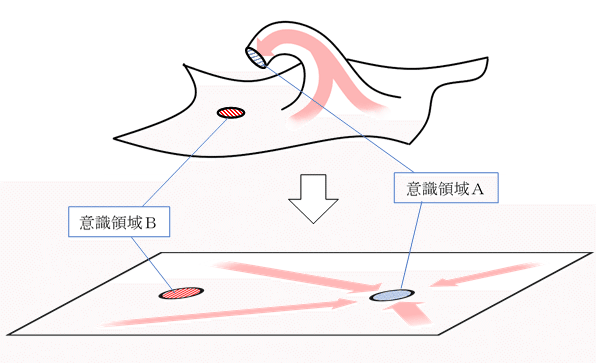

さて、今度はこの図全体を一枚の布に見立ててみよう。

私の物語は前提世界という一枚の布によった大きなシワのようなものだ。

この布の四隅を引っ張ってシワをぴんと伸ばし、私の物語の立ち上がりを前提世界に戻して以下の図のようにすると、意識の領域に相当する箇所が二つあることがわかる。

先述したとおり、帰納とは意識という中心に対して世界が消える情報と残る情報に二分される現象であった。

この図のふたつの意識領域のうち意識領域Aに対応する帰納によって構成される帰納系が私の物語だ。

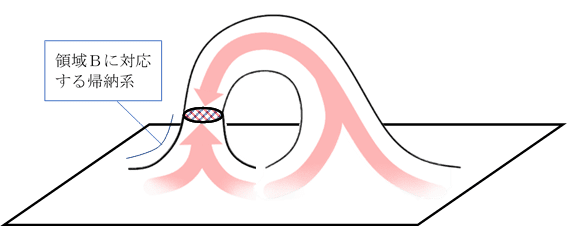

であれば、意識領域Bに対応する帰納があるはずで、その帰納によって構成される帰納系もなければならない。

すると、上に示した意識の構造図は下記のように書き直されることになる。

私たちはここまで、私の物語が帰納的に紡がれるその前提となる世界と、その私の物語が邂逅する相手の世界をともに、「前提世界」という同じひとつの言葉で呼んできた。

しかし、この図に示されているとおり、それは異なる二つのものを混同した言葉だったのだ。

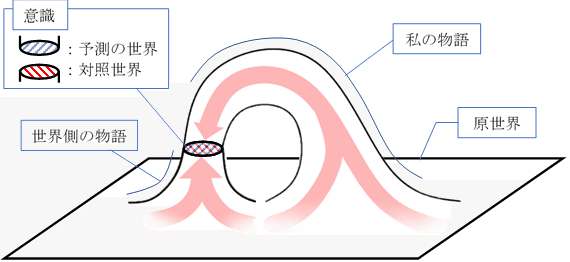

以降、この混同を避けるために、次のように用語を使い分けることにしよう。

私の物語の帰納の前提となる世界は、帰納される前のあるがままの世界という意味で「原世界」と呼ぶ。

予測の世界が邂逅する世界は、それが予測の世界と比較対照される対象であるという意味で「対照世界」と呼び、また、原世界からこの対照世界へといたる帰納によって構成される帰納系を、私の物語に対比させて「世界側の物語」と呼ぶことにしよう。

以上の変更により、意識があることの前提も以下のようにまとめなおされる。

まず原世界があり、その原世界から帰納によって私の物語が構成される。

その物語が描き出す予測の世界と、世界側の物語によって描き出される対照世界が邂逅する。

予測の世界と対照世界はそれぞれ帰納によって減少した情報量の分だけ原世界から乖離しているが、それぞれの帰納の経路が異なるために乖離の仕方やその程度に差異が生じる。

その差異の分だけ予測は間違うことになる。

予測が間違っていることにより、予測の世界と対照世界の邂逅は衝突となり、そこに境界面を形成する。

すなわち、予測の世界と対照世界の差異が驚きとなり、その驚きによってそこに意識世界が形成される。

まとめ

・帰納によって、ただあるだけの世界の中で間違うことが可能になる。

・客観的世界における帰納現象とは、世界を構成する情報が任意の領域へと伝達される際に情報量が減少する現象である。

・世界内の任意の領域を中心として定めると、世界を構成する情報はその領域を中心とする帰納によって消える情報と残る情報に二分される。

・意識とは、それぞれ原世界からの帰納によって構成された私の物語と世界側の物語という二つの帰納系の邂逅の場である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?