眸と瞼。

以前、砂漠みたいな東京の渇いた空気から抜けてみたくて、ずっとずっと歩いて1人で江ノ島まで行ったことがある。六月のことだった。脚がくたびれて、意識も遠くに攫われかけそうになりながら巨大な夕景の方へひたすらに歩いて行った。はしゃぐ人の声が弥立つ砂浜の方へ。砂浜についてイヤホンを外すと、びっくりするほど大きな波の響きが立ち上がって僕を包み込んだ。ふと、くたびれて焦点も合わなくなった眸を響きの方へ向ける。彼方は美しかった。

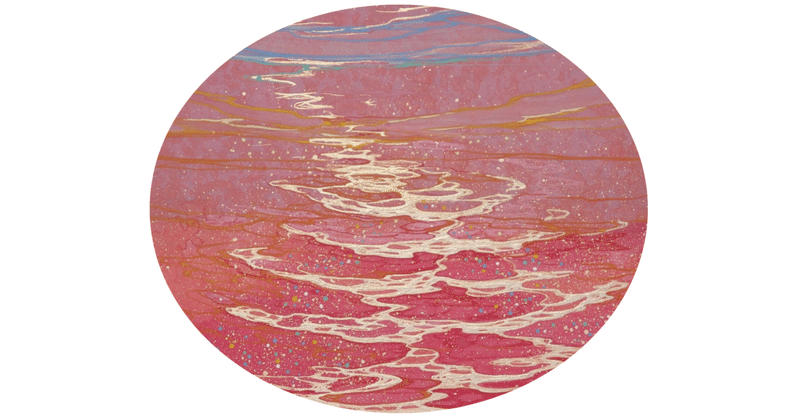

夕景には、金色がちりばめられた赤い波の絨毯が布かれ、その和やかな波紋が凪の砂浜を美しく染め分けている。波が寄せるたび、波が返るたび、そのコントラストが瞳の奥できらめいた。朱色をおびた空気の中で、ふわり、と一条の金を織りこんだ柔らかい風がふく。大気は蜃気楼のように揺らめいていて、光の粒子がその中に一分のすきもなくとけ込み、優しい風の中で螺旋状にだきあげられたり、波と響き合って寄せたり返ったりしている、、、その風と光のきらめきを、ああ、これはいけない、と思いながら僕はずっと見ていた。どれくらいの時間そうしていたかは分からない。ただ、翌日、浜辺のベンチで目を醒ましたとき、見える世界の真ん中に巨大な血塊がぼったりとついたようなくろい翳があった。僕は、ああ、ついに目を燃やしてしまったのだと思った。

眸の力がふたたび戻ったとき僕を満たしたのは、見える、という事実に対する純朴な驚きのようなものだった。瞼をあけるとふたたび眸が光をうけとめ、花の多彩が見える、立体的な雲の白色が見える、自分と同じような眸を持った人々の表情が見える。小さな光の粒子たちが、この世界の命たちとの間に満ち、きらめいて、そのさまざまな光の差異が、網膜の妙工なる仕組みをとおして眸の中にとりどりの色相と光彩のコントラストを写し出し、それが心の中で「風景」として立ち上がる。

そのような事実が、眸と瞼とをとりまく、ただそれだけの事実が何という至福だろうと僕は思う。瞼をとじてあの日の夕景を追憶して思うのはそのことである。

サムネイル:菅かおる『水の記憶』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?