Pentax SPの分解

ペンタックスSPは、素晴らしくスタンダードな機能もった機械式の一眼レフカメラです。

いまだにユーザーが多く、しっかりと整備したものは売れ行きも良くカメラ転売にもおススメできます。

不具合が多く出る機種でもあります。

・シャッターロック

・低速シャッターエラー

・プリズム腐食

・露出計不良

しかし大抵の不良は改善できるので、カメラ分解を始める人であれば、一番最初に触ってほしい一台です。

参照: ペンタックス SPの代替プリズム

基礎知識

ペンタックスSPには初期型があります。

露出計のスイッチが小さく、シャッターダイヤルの表記が違います。

機能面は変わらないものの、巻き上げレバー部分の分解が複雑なので、あまりメンテナンスには向いていません。

1/15、1/30のシャッター音

1/15、1/30の時にシャッター鳴きがするとか、音が違っているという質問を良く頂きますが、これは正常の仕様で取説にも書いてあります。

原因は、高級な機構なのです。

おそらく、スローシャッターとの切り替わりなので内部で何かが起こっているのでしょう。

電池蓋の開け方

「SPの電池蓋が外せない」で困っている方は多いと思います。

そのまま力ずくで開けようとしても、電池蓋の溝を削ってしまうだけです。

まずは、底板のネジ4本を取って底板を抜きます。

蓋の周りを酸性洗剤をかけ、周りの泡の発生がなくなるまでしばらく放置します。

洗剤を完全に拭き取ったのち更に潤滑油を注して再度放置します。

蓋の溝にキッチリ合うように先を削ったコインオープナーで回すのが理想です。

コインで開けるのならば500円を使って下さい。

①電池蓋の上から、保護と滑り防止のためにガムテープを貼る。

②500円玉をガムテの上から電池の溝に差し込む。

③目一杯押しながら回す。

ちょっとしたコツがあって乱暴にやると蓋の底が抜けます。なおこれは悪い例。

外れた電池蓋の裏側です。

見事に真っ青になってますので、酸性洗剤で、電池との接地面とネジ山のある側面を清掃します。

*電池蓋の開け方に関しては、薬剤の名称含め後で補足します。

対応電池

露出計はもともと水銀電池H-Bが使われていましたが今は手に入りません。

通常は、ボタン電池LR41で代用します。(画像上の列)

しかし、水銀電池に比べて電圧が高く、露出計の精度が変わってしまいます。

そのため、もともとの電池蓋の代わりに、電圧を調整するアダプターがついていることもあります。(画像下の列)

その場合は、LR41だと厚くて入らないので、SR626SWという小型の電池を使います。

でさらにですが、本来はアダプター中央に黒い円形のスペーサーがありますが、よくはがれたり、無くなったりしています。

(訳も分からずゴミだと思って捨てちゃう人よくいます。)

その場合は、SR626SWだと座りがわるいのでもう少し平べったいSR920SWを使うのもよいでしょう。

トップカバーの分解

スクリーンの清掃をするためにトップカバーを外します。

分解前に、フィルム室、ミラー室のモルトを除去しておきます。

手順が逆になると、きれいにしたスクリーンにまたチリが入ってしまう危険性があります。

シャッター速度はどこでも問題無いですが、バルブにしておくと分かりやすいです。

ペンタックスSPに限らず、一眼レフの分解時には、基本はバルブと覚えておけば良いと思います。

*機種によっては、一番分解し易い約束事がある時もあります。

画像では、分解清掃後に露出計の調整をしたかったので、シャッタースピード1/125 ASA100で外しています。

この機種に限った話ではありせんが、分解中は裏蓋を開けたまま作業して下さい。

巻き上げレバー→巻き戻しクランク→シャッターダイヤルと外して行きます。

巻上げレバー

カウンターカバーのイモネジを3本緩めます。

上に引き抜きます。

フィルムカウンター盤をとめているマイナスネジは逆ネジです。

最初はカウンターの盤だけ回りますが、そのまま続けるとカウンターは止まってネジが外せます。

逆に回すとネジが折れます。

私はこれまで、何度もこのネジを折ってしまう人を見てきました。もう二度とこの惨劇は繰り返したくないと思っています。

カウンター盤の隙間にマイナスドライバーを差し込んで上に外します。

再度この金具が逆ネジです。

しかし、正ネジの場合もあるので、最初は様子見で回して下さい。

かなり固くて外れないというご質問よく頂きます。

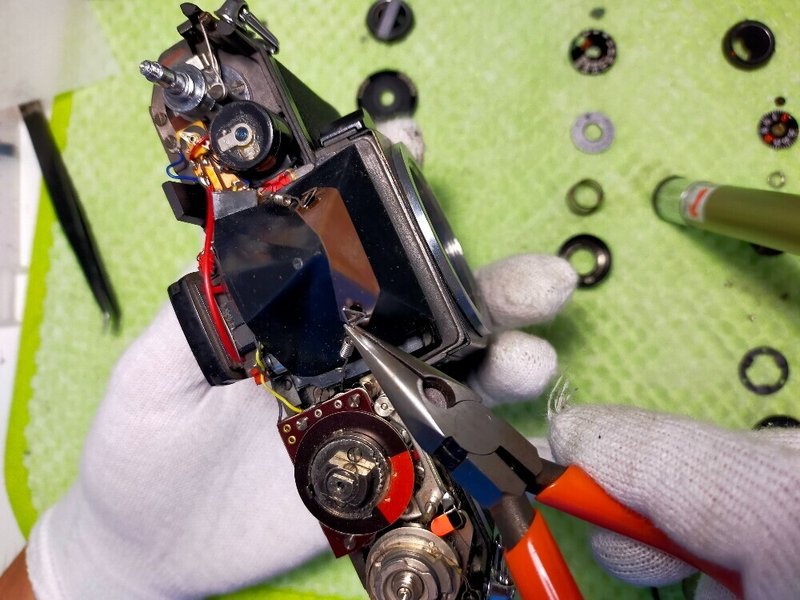

しっかりとした刃先の丸ペンチ、曲がったカニ目で外します。

推奨は、FUJIYA MP-9 110というラジオペンチです。

ペンタックスSPの初期型はこの部分が正ネジです。

初期型以降も何台かは、正ネジで製造されていますが、具体的にシリアルナンバーがいくつまでというのはわからないです。

覚える必要はありませんが、シリアルナンバー140万台以前はほぼ正ネジです。

また、ブラックボディはシリアルナンバーが別で振ってあるのか、比較的シリアルが大きい番号でも正ネジの個体があります。

以降分解再開

金属板のリングを止めているネジ3本を抜きます。

金具が組み合わさっているためこのままでは外せません。

上側の金属盤だけを30°位回すと組み合わせがとけます。

キッチリはまっていてなかなか回しづらいです。ペンチを穴2つに浅く刺して回すとやり易いです。

金具を外し、レバーを上に引き抜いていきます。

シャッターダイヤル

中央のカバーを先の丸いペンチで外して下さい。

内部にスプリングが入っているので、上面を押えながら外さないと飛び出します。

巻き戻しクランク

フィルム室内の二股を固定しつつ、巻き戻しクランクを左へ回して下さい。

つづいてクランクの下にあるカニ目をペンチで回します。

パーツが何個かありますが、順に外していきます。

なお、この穴から見える端子を動かすと、露出計の針の位置を調整できます。

カバー右肩のネジを一本抜きます。

組み上げるときに、ココのネジを締めずに巻き上げレバーを付けてしまいがちなので忘れずに。

分解に必要なパーツはすべて外したので、トップカバーを上に引き抜きます。

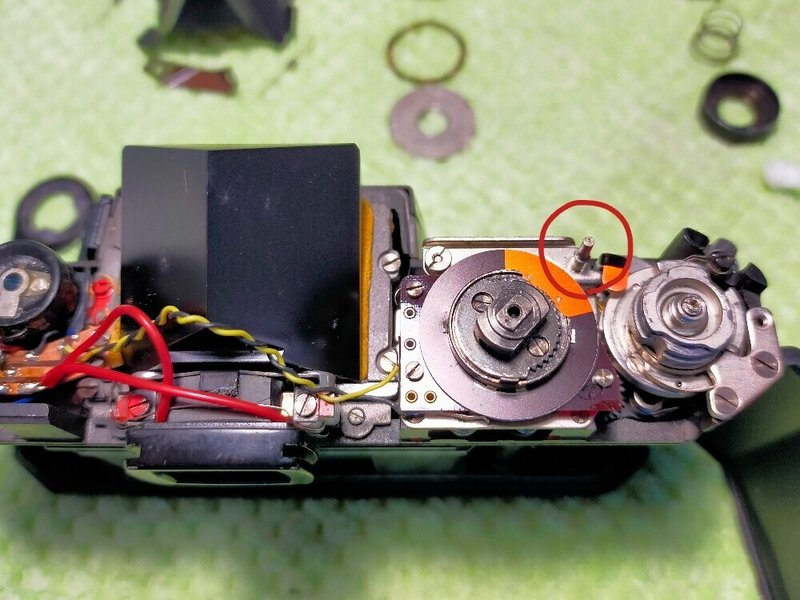

赤丸で囲ったパーツは、レリースボタンの下部分がボディに載っているだけです。作業前にトップカバー側に戻しておきます。

*分離しないタイプもあります。

組み戻す時は、トップカバーを上からのせるとこのパーツが落ちます。

あらかじめ糊などでくっつけてしまうか、カバー側を下にしてボディをお迎えするように戻すと落ちずに済みます。

プリズムの取り外し

プリズムの頭を押さえている金具→横のイモネジの順で外します。

左右についたスプリングは、そこそこ固いのでピンセットではなくペンチで掴んで外すほうが楽です。

プリズムを左右から押えているイモネジを緩めます。

片方緩めれば外れます。

また、ネジの頭は少し飛び出しているので、少し大きめのマイナスドライバーを使うこと推奨です。ジャストサイズだとネジ山を削り取ってしまう危険性が上がります。

プリズムが外れました。

この際に、アイピースの裏側も汚れていれば清掃します。

プリズム周りのモルトが、劣化してボロボロになっているものは、モルトの除去と後処理が必要です。

※次回遭遇したら記事加筆します。

途中でモルトの素材が変わったらしく、比較的後期に作られた方がボロボロの場合が多いです。

スクリーンの清掃が終わったら、トップカバーをシャッターを切れるよう仮組みします。

カメラを、横や逆さでシャッターを切ったり、底板を叩いたりして、隠れ潜んだカスをスクリーンに出し切るようにします。

モルト交換が終わってなければこのタイミングで完了させて下さい。

この作業を手抜きすると、組み上げた後にどこからともなくスクリーンにチリが舞い戻ってきます。

仮組みをとき、再度スクリーンを清掃してからプリズムを戻します。

ファインダーに、手垢やホコリが残っていないか再度確認し、トップカバーを戻して下さい。

組み戻し

トップカバーをかぶせたあと、ボディ右側のネジは忘れがちなので、先に締めて下さい。

巻き戻しクランクを戻す前に、露出計をチェックし、ずれているようならば調整します。

カウンターは、裏蓋を閉めてから2回シャッターを切って、0の位置をカバーの赤い▼に合わせます。

先に、▼そばのイモネジから極めるとカバーがずれなくて良いです。

シャッターダイヤルは少々ややこしいので最後にはめるのが良いです。

*画像SPFですが、SPと全く同じです。

ダイヤルの穴が本体側の突起に入るように戻します。

また同じ穴に、ASA感度の盤についた突起を入れるようにして戻します。

ASA感度盤がうまくはまらないことが多いです。

少し浮かしつつ、突起部分をうまく穴に入るように微調整して組み合わせてください。

上からシャッターの速度盤をかぶせながら、中央のネジを回していきます。

最終的に、リングを上に上げたときASA感度の目盛りが変化していればOKです。

うまくはまっていないときは、目盛りが動きません。

シャッターダイヤルがはまらない時の対処

赤丸の隙間がある部分は、ギザギザの面に接していないとシャッターダイヤルがはまりません。

分解中にズラしてはめられなくなっちゃう方います。

そういう場合は、赤丸の突起部分を回して、ギザギザ面を動かしてください。

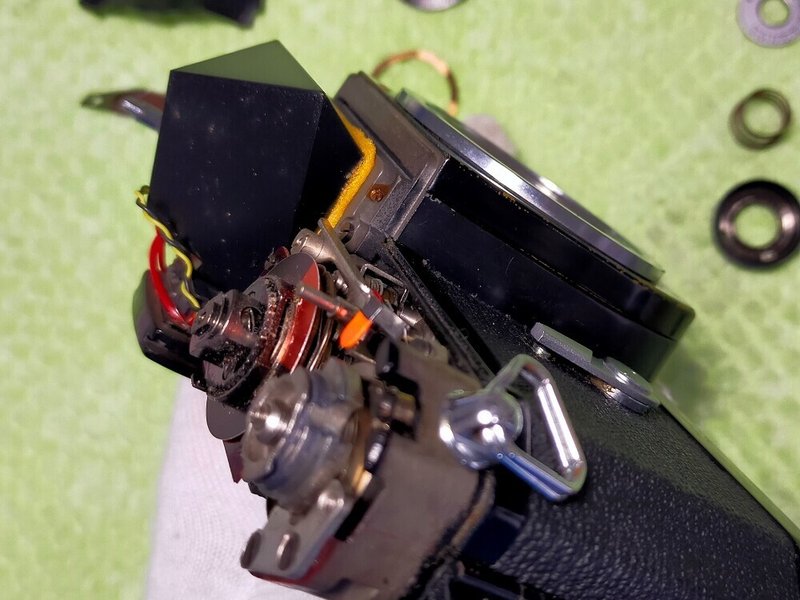

低速シャッターの改善

機械式一眼レフの低速不良は、スローガバナーというシャッタースピードを調整している機構の動作不良が原因であることがほとんどです。

大抵の場合、そのスローガバナーを洗浄、グリスアップしてしてあげることで改善します。

ここから先は

¥ 900

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?