【#03】材料力学の強化書 〜変形の5形態について〜

昨日は久々に東京ディズニーランドに行きました。いつ見てもシンデレラ城は立派な佇まいをしています。昼と夜で雰囲気がまた違うのですが、個人的には夜の方が好きです。

何より、この複雑かつ高層な建物を安全に維持できていることが、日本の高度な建築技術を証明しているように思えます。

さて、材料力学の話に戻りましょう。

前回は材料力学の前提でもある「静力学」と「力のつり合い」について、詳しく話をしました。

今回は材料力学で扱う「変形」について、詳しく見ていきます。連続体の定義でも説明した通り、材料力学ではこれまでの物体の扱い方からステップアップして、変形について考えます。

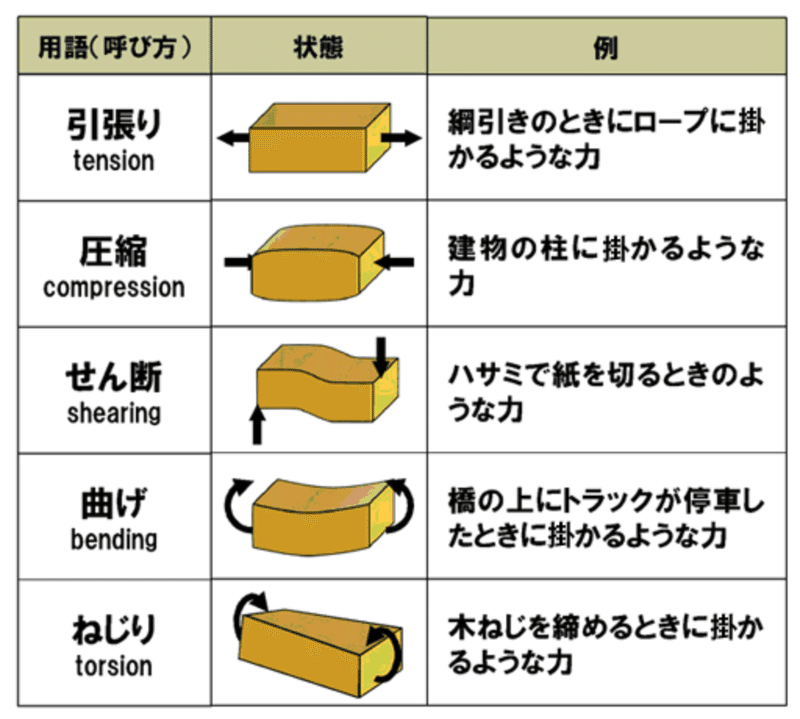

タイトルに書いた通り、変形には5つの形態しかありません。これらは外力により決まりますが、どんなに複雑な変形を起こしたとしても、細かく切り分ければこの5つのどれかに行き着くということです。

材料力学の本格的な話に入る前に、この5形態を頭に入れておくことをお勧めします。

![]()

変形の5形態

変形とは読んで字のごとく、物体が形を変えることを意味します。見た目でも分かる大規模変形から、局所的に発生する微小変形まで。世界には様々な「変形」が存在します。

変形は引張・圧縮・せん断・曲げ・ねじりの5形態に分けられます。

実例を挙げながら説明しましたが、この世界で起こる変形は上記の5形態のいずれか、もしくは5形態の組み合わせとして説明できるのです。そういう視点で周りを見てみると、面白い発見があるかもしれません。

![]()

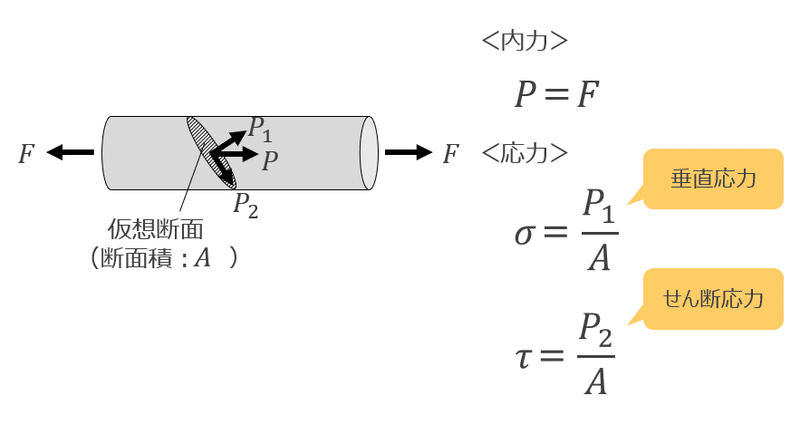

内力の基本形態

前回で外力と内力については説明していますが、外力に対して形状を維持しようと物体内部で抵抗する力を「内力」と定義しました。

この内力ですが、本質的には「垂直成分」と「せん断成分」の2種類しかありません。なお、上記の5形態の中では「引張り」と「圧縮」の2種類を合わせて垂直成分と定義します。

垂直成分(引張りと圧縮)は断面に対して垂直な力、せん断成分は断面に対して平行な力を指します。それぞれの内力で垂直応力とせん断応力に変換します。

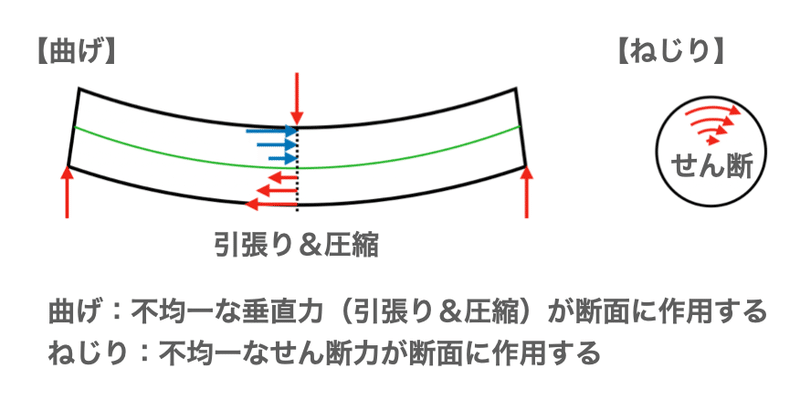

5形態のうちの「曲げ」と「ねじり」については、もう少し深掘りが必要です。詳しくは後で書きますが、曲げは物体内部で不均一な引張と圧縮が生じることで発生します。また、ねじりは物体内部で不均一なせん断が生じることで発生します。

いずれも、不均一な垂直成分とせん断成分によって発生することがポイントです。このことからも、内力の本質が垂直成分(引張りと圧縮)とせん断成分の2つから成立することが分かると思います。

![]()

おわりに

今回は材料力学における「変形」の5形態について説明しました。また、物体内部に生じる内力(応力)は2形態で表現されることを示しました。

繰り返しになりますが、物体の変形は上記の5形態で全て説明できます。今回を機会に理解して頂けたらと思います。

-------------------------

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。実際は非定期ですが、毎日更新する気持ちで取り組んでいます。あなたの人生の新たな1ページに添えるように頑張ります。何卒よろしくお願いいたします。

-------------------------

⭐︎⭐︎⭐︎ 谷口シンのプロフィール ⭐︎⭐︎⭐︎

⭐︎⭐︎⭐︎ ブログのロードマップ ⭐︎⭐︎⭐︎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?