眼で感じる -セザンヌの絵画をめぐる随想

【月曜日は絵画の日】

ポール・セザンヌは、20世紀の絵画を切り拓いた巨匠と賞されながら、結構掴みどころがないというか、するりするりと抜けてしまうような、カテゴライズが難しい画家のように思えます。

後期印象派とひとまとめにされることもありますが、ここに入ってくるのが、ゴッホやゴーギャン、スーラなのですから、とても、ある種の流派として考えることはできません。セザンヌの不思議な特徴について、少し考えてみたいと思います。

オスカー・ラインハルト・コレクション

まず、強調しておきたいのは、彼は、モネやルノワールの同世代であり、第1回の印象派展に参加している、という事実です。

しかし、そこに出品された『首吊りの家』、『モデルヌ・オランピア』といった作品は、極端な厚塗りで、荒々しい筆致のものであり、モネやシスレーのような印象派のイメージとはかけ離れています。

特に『モデルヌ・オランピア』。これは、マネが、高級娼婦と明らかにわかるモデルを描いてセンセーションを巻き起こした『オランピア』を下敷きにしています。

オルセー美術館蔵

しかも、マネの絵にはなかった、裸婦の布を剥ぎ取る黒人女性の召使、裸婦を鑑賞する男性を付け加えた、煽情的な作品です。そんなスキャンダル狙いの絵のはずなのに、ほとんどエロティックには見えない、不思議な絵。

こうした作品を見ても、セザンヌは、通常とは何かずれている感覚を持っているように思えます。

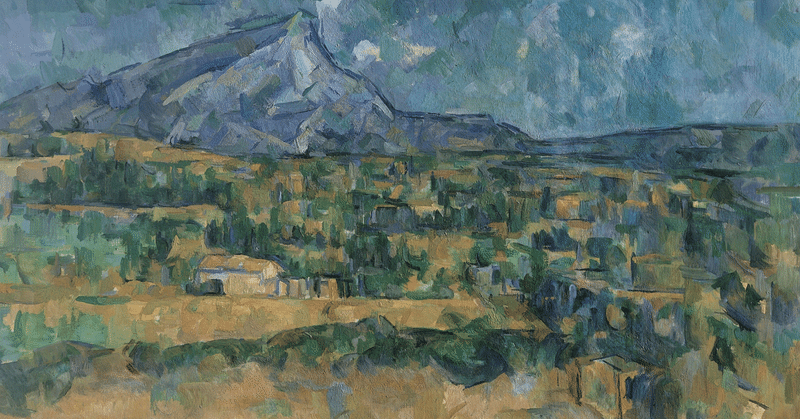

そして、彼はプロヴァンスの田舎にこもって、そこの自然を描きます。ここで、モネとの大きな違いになるのは、セザンヌは山を好んで描いたということです。

実は、モネは山を描くということがあまりありません。彼の題材は、都市生活、都市の建築物、田舎の野原、そして、川や海。

これらの共通点は、時刻によって移ろいゆくものだということです。

例えば有名な『積みわら』。ここでは、同じ光景を時間を変えて描くことで、そこに表れる光の効果を映すことに焦点が当てられています。時間の経過によって変化するものを、沢山キャンバスに刻み付ける。それ故に彼の作品は大量に残されているのでしょう。

シカゴ美術館蔵

モネと比較して、セザンヌが好むのは、山、鬱蒼とした森、静物です。海を描いたものもありますが、穏やかな表情をして、モネの海のような、荒々しい波はありません。

これらの共通点は、日によって変わらない、強固なものだということです。

セザンヌの絵画は、光の効果によって事物の表情が変わるものが殆ど無い。そこに面白みを見出していないように思えます。

彼が好むのは、不動の風景、つまり光や影で全く変わらない風景です。それゆえに、良く晴れて天気の変わらない、南仏のプロヴァンスを好みました。

そして何より、リンゴやオレンジの静物画。

ずっと動けず、失神寸前になって身体を動かしたモデルに対し「リンゴのようになれと何度言えば分かるんだ! リンゴが動くか!」と怒ったというエピソードがありますが、まさに、彼が求めていたものは「不動」のものだった、と思えます。

オルセー美術館蔵

ではなぜ、印象派が好む光の効果ではなく、不動のものを好んだのか。それは、逆説的な言い方になりますが、彼が視覚に囚われない絵画を目指していたからに思えます。

セザンヌは、後年、印象派に分類されることは嫌悪していましたが、モネやルノワール、それに、自分が作風を変えるきっかけになったピサロについては一定の評価をしていました。こんな興味深い評言を残しています。少し長いですが、引用してみましょう。

私だって、何を隠そう、印象主義者だった。ピサロは私に対してものすごい影響を与えた。しかし私は印象主義を、美術館の芸術のように堅固な、長続きするものにしたかったのだ。モーリス・ドニにもそういったよ。

ルノワールはうまいやつだ。ピサロは農民だ。ルノワールは陶器の絵付職人をしていたのだよ。まあ聞いてくれ。彼の巨大な才能のなかに、何か真珠の光沢のようなものが残ってしまっている。私は彼の風景画は好まない。綿を被ってしまっているように彼は見ているんだ。シスレーか? そうだね。

でも、モネは1つの眼だ、絵描き始まって以来の非凡なる眼だ。私は彼には脱帽するよ。

セザンヌはモネやルノワールと違って、この手の絵画をめぐる言葉を結構残しているのが面白いところです。ともあれ、ここで、モネを「1つの眼」と読んでいます。

勿論称賛しているのですが、印象主義全体に対して、「堅固ではない」と思っているのですから、その中心人物モネに対しても、留保を感じていても、おかしくないように思えるのです。

つまり、モネがどれだけ非凡であっても、それは、目で見えている効果を追っているだけに過ぎない。

光の印象を描くというのは、例えばアングルだとかアカデミー派のように、自分たちの理想をただ描いただけの絵画よりも、余程現実に迫っている。だが、それはまだ視覚に囚われている。

セザンヌが欲しいもの、それは、光の効果で変わったりはしない、何か堅固なものです。

それは、ものの表面や、自分の理想のイメージを捨てた先に感じられる「何か」。山のように不動で、そこに存在している、目で見ている以上に深く根付いたもののような気がしています。

それは同時に、以前紹介した、ヴェロネーゼを絶賛する言葉にあるように、色彩や筆致によってのみ到達できる、何か恐ろしく官能的で鋭敏な戦慄でもあります。自分勝手な理想のイメージや光の効果などを超越した、恍惚の感覚。

あるいは、こういう言い方はセザンヌ本人はしないと思いますが、ある種の「永遠」のような、絶対的な何かかもしれない。そこに、リンゴやオレンジや山を描くことで、到達してみせる。そんな風にも思えてくるのです。

コートールド美術館蔵

彼の有名な言葉「全てのものを球と円錐と円筒によって描きなさい」という言葉は、まさに、見た目の光や影の効果や視覚に囚われずに、ものの本質を掴みなさい、という言葉だったように思えます。

この言葉は、20世紀の絵画に大きな影響を与え、ピカソやブラックのキュビズムを産み出しましたが、彼の意図通りに伝わったかは、定かではありません。勿論、それは決して悪いことではなく、新しい流派を産み出したことは素晴らしいことです。

ただ、セザンヌの遺した絵画は、現代美術に影響を与えたという事実や、その特異な構図や、視点操作といった点ばかりが語られがちで、何が凄いのか、というのが置き去りになりがちというのも事実です。

おそらく、彼が昔の名画を見てそうしたように、一度、まっさらな頭で、彼の絵画の色彩や、筆致の美しさに身をゆだねるべきかもしれません。

若いころのスキャンダラスな表現は「眼に見えるようには」無くなったけど、後年の絵画の色彩の調和や動きを見ていると、それは意外にも官能的かつ艶やかで、快楽に満ちたもののように思えてきます。

眼で見るのではなく、眼で感じる絵画として、セザンヌの絵画は今なお、新しく発見されるのを待っているようにも思えるのです。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?