子どもが主役の学校があるらしい

「子どもが主役の学校?学校は子どもが主役で当然じゃないか」という声が聞こえてきそうだ。でも、今一度考えてみよう。本当に子どもが主役の学校があっただろうか。もしかしたらそれは「あなたたちのためだよ」と言いながら大人にとって都合のいいことを都合のいいように押し付けるための隠れ蓑かもしれない。

教育はある側面では現行の社会システムを維持する要員を育てる過程であるとしても、それが学びの全てではない。今の社会における問いと答えの組み合わせのセットを覚えることはたしかに必要だろうが、それを覚えているうちに一生が終わってしまっては意味がない。わたしたちは何のために生まれてきたのか。もちろん、各々にさまざまな答えがあっていいと思う。だが、成長するため、というのはひとつの答えになり得ないだろうか。「物」として「有用性」を発揮できるようになるという意味での「成長」ではなく、人間として大きくなるという意味での成長、成熟。そして、これから大きくなろうとしている「小さな大人」としての子どもたちこそ、わたしたちの成長したいという欲求を最も体現する存在(あるいは生成)ではないだろうか。

子どもが主役の学校づくり

さてわたしは今、とあるクラウドファンディングをささやかながら応援させてもらっている。まさに「子どもが主役の学校づくり」のプロジェクトである。詳細は下記リンクを参照していただきたい。

下記に当てはまる方は是非ともリンク先をご一読いただきたい。

■小学校4年生から中学生の子どもがいる方

■学校が楽しかった方

■学校が楽しくなかった方

■教育や学校制度に関心のある方

■かつて子どもだったことのある方

■そして今も潜在的に内に子どもを秘めている方

以下には、どうしてわたしがこのクラウドファンディングを応援しようと思ったかということを綴りたいと思う(約3,500字です)。もちろんこのクラウドファンディングの発起人がわたしの大切な友人であるから、というのはもちろんなのだが、理由はそれだけではない。このプログラムは学校という制度の限界を打破する可能性を秘めていると感じているためである。わたしが感じている学校制度の限界、それは以下の2点にまとめることができると思う。

すなわち「①先生サイドに『教える』だけの強度がないということ」と、「②学校が『学び』を得られる場ではないということ」である。順に述べたい。

①先生サイドに「教える」だけの強度がない

今日はあらゆる変化の速度が加速度的に上がっている時代である(だからこそ変わらないものがよく見えてくるということもあるのだが……)。かつて「子ども」の頃に教わったことを今日、そのまま「大人」として「子ども」に与えられるという分野は減っていきているように思われる。現代とは、問いと答えの流動性が高く、「先生」サイドからも「教える」だけの強度が失われていっている時代だと言えるだろう。

教え方にしても、今は怖い先輩や上司と言った人は随分と減っていて、上に立つ方のひとも、パワハラやセクハラのようなハラスメントを恐れて深く介入してこなくなっている。なるべく接触を少なく。仕事は直接教えるものではなく、マニュアルを介して教えるものとなった。あるいは、外部のプロに委託してコミュニケーションスキルやプレゼンテーションの方法なんかを教えてもらう。悪しきハラスメント時代が復帰せよとは毫も思わないが、一方で若い世代にもどこかで、叱ってほしいと思っているところがある。あるいは、対話をしたいと思っている。

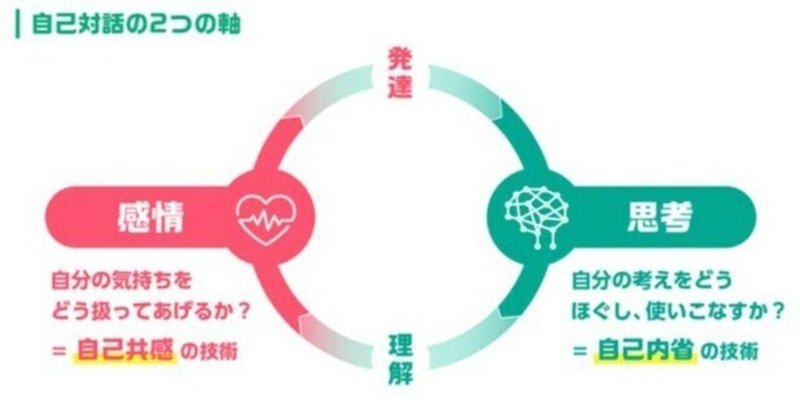

このような状態にあって、打開の道はやはり「対話」することにあるだろう。dialogue、つまり、言葉、理性(logos)を通じて(dia-)開けたところに出ていきたい。あるいは明るく澄んだ何かを出来させたい。このクラウドファンディングを行なっているMアカは、対話に重点を置いている。そして特に自己との対話を重視している。リンク先を見ると、自分の感情をどう扱うかという自己共感と、自分の思考をどうほぐして使っていくかという自己内省のループを回していく図がある(ヘッダー画像参照、クラウドファンディングページより引用)。これは子ども用のプログラムだけれども、大人にとってもすごく重要なことで、感情や思考を正しく扱えているだろうか、振り回されていないだろうか、と振り返ってみると、やはり自分もいつもできているという自信はない。この文章を読んでいるみなさんにとってはどうだろうか。

自己との対話ができてこそ、他者との対話に開かれていくことができるはずで、それが可能となるプログラムとなっている。大人にとってさえ大事なことを、いやだからこそかもしれないが、それを子どものときから実践できるこのプログラムは素晴らしいものであるし、わたしは応援したいと思っている。

次に2点目。

②学校では「学び」は得られない

わたし自身、学校という環境、制度に居心地の悪さを感じてきた人間のひとりだ。早速だが引用する。

いずれにせよ、いまの世界で、なにかを真剣に学ぼうとしたら、教わる側、つまり生徒が、自分から学びに行かなければならないのである。しかも、「ただ」で教わらなければならない。カネを払って教えてくれるものは、しょせん、それ(価格)だけのものだ。カネを受け取ったのだから価格に応分のものを教えると、教える側は思うし、カネを支払ったのだから分からせてくれと、教わる側も契約関係にあぐらをかいている。それは「学び」ではない。学校で済ませておくべきたぐいの「習いごと」だ。

学校とは、問いと答えの組み合わせがセットになったものをインプットする場でしかなくなっている。そして、教える側も教わる側(あるいはその保護者)も、それに同意している。もちろん、ある程度の知識を覚えることは必要だ。前提でさえあるだろう。でもそれだけが「学び」であるだろうか。それが「学び」のすべてだろうか。おそらくは違う。

わたしが学校という環境、制度に居心地の悪さを感じてきた背景には、一律でこのようなことをひたすら詰め込んで何になるのか、という違和感があった。これが「学び」だろうか、と疑問を抱いてきていた。だから、学校(特に高校)には行かなかった/行けなかった。学校に行く代わりに毎日のように図書館に通っては、本棚の間をふらつき、答えを探していた。いや、答えというよりは、問いを探していた。異なる問いと答えの組み合わせを探していた。問いとその答えと、それらが簡単に手に入るはずがないと思っていた。

もう一節引用する。

先生がみんなに同じ内容の授業を与えている場合、その中身は単なる「情報」である。その「情報」を自分のものにするには、自分の力が必要になる。そして、学校以外の、誰にも制約されない時間やだらだらした時間を使って考え、遊びや家庭での経験とシンクロさせて自分の中に落とし込んでいく、というプロセスも必要だ。個性は、そうやって伸ばしていくものであり、余暇の時間をしっかり使うことによってしか、自分自身は成長しないのではないか。

余暇の使い方を学ぶことこそが、人間をつくり、個性をつくる。それが私の持論である。

情報をただ摂取することに飽きている自分がいて、わたしはなんとかそれを己の身体、特異性と馴染ませようともがいていたのだと思う、学校に行くべき時間さえ使って。

この世界に何一つ同じものがなく、つまりそれぞれが固有の問題の引き受け方であるために、それぞれの葉は、それぞれが何かの葉という理念=問題を、積極的に担うのである。誰もが差異をもつ異なった個人であるがゆえに、そのひとりひとりの個人が、われわれとは何かという理念をつくりあげるのである。

今回のこのプロジェクトを支援しようと思った理由には、子どもが問題を解くのではなく、問題を設定する立場に立つことができるということがある。あらかじめ答えの設定された問いに望まれるやり方で解答するのではなく、解答が、真偽が、それに従属するような問題を生み出すことこそが求められている。

答えるのは、いや、問題を創造するのは、それぞれのひとりひとりの子どもである。そして、その彼女ら彼らの設定した問いは必ずや人間を耕すはずだ。そのサポートをしたい。わたしたちにはまだ、種を蒔くことも、水をやることも、土を耕すこともできる。新しい「学び」が、新しい「学校」が到来する兆しがある。是非ともリンク先を見てください。

100円でも投げ銭をしていただけますと、大変励みになります。よろしければ応援よろしくお願いします。