ゴッホの見た星空(10) 《糸杉と星の見える道》に秘められた謎

糸杉のある風景

《星月夜》に似たモティーフの絵がある。《糸杉と星の見える道》である(図1)。別の名は《夜のプロヴァンスの田舎道》である。ゴッホほど糸杉の好きな画家はいない。この絵は1890年5月に描かれた。《星月夜》が1889年6月(あるいは9月)なので、約一年の時を経て描かれたものだ。

夜景なのか?

《糸杉と星の見える道》の絵を見た瞬間、空を見なければ昼間の風景を描いた絵だと感じた。あまりにも風景がはっきりと描かれているからだ。手前を歩いている二人の人物。そして、道の奥には馬車。さらに、その向こうに糸杉も3本見えている。夜なら、そんなにはっきり見えないはずだ。ところが、この絵には別のタイトルもある。それは『夜のプロヴァンスの田舎道』である。つまり、夜の風景なのだ。

夜なのに、なぜ、このように景色がはっきりと見えるなのだろうか? それはサン=レミの緯度が高いことと(約43度)、季節が夏至に近いせいと考えてよい。緯度43度では白夜になることはないが、日の入りの時刻は遅くなり、夜の闇が来る時刻も遅くなる。そのため、サマータイムが導入されているぐらいだ(時刻を一時間早める措置)。高緯度地方では太陽が沈んでも、沈んでいく角度が小さいので、暗くなっていくペースが遅い。そのため、なかなか暗くならない。この状況は、日本語では「暮れなずむ」という。『広辞苑』でこの言葉を調べると次のように説明されている。

日が暮れそうで、なかなか暮れないでいる

ここで、「なずむ(泥む)」は“行きなやむ”、“はかばかしく進まない”、あるいは“とどこおる”の意味である(『広辞苑 第七版』新村出 編、岩波書店、2018年)。ゴッホの《糸杉と星の見える道》に描かれた風景は“暮れなずむ村の夕暮れ”の風景なのである。

この絵にタイトルをつけるのであれば『夜のプロヴァンスの田舎道』ではなく、『暮れなずむプロヴァンスの田舎道』の方が日本人にはわかりやすかった。

金星は三日月より明るいのか?

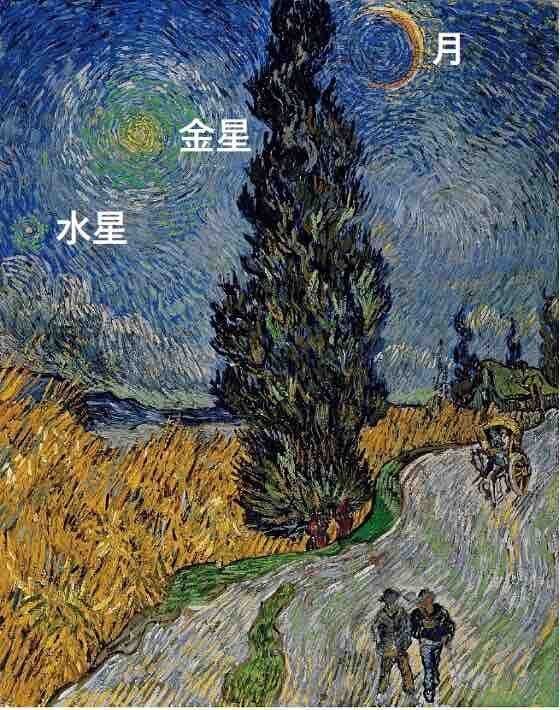

《糸杉と星の見える道》には、そびえ立つ糸杉を挟んで、二つの明るい天体が見える。右は三日月である。ただし、正確には月齢2の二日月になる。ゴッホがサン=レミでこの月を見たのは1890年4月20日と推定されているからである(『歴史の中の天文―星と暦のエピソード』斉藤国治、雄山閣、2017年125-129頁)。しかし、このnoteの記事では太陽が沈んだあとに見える細い月の総称として三日月を用いる。

では、左の天体は何か? 三日月が見えているので日没後、まだ間もない頃の空である。その時間帯に見える明るい天体は、金星、宵の明星としてよい。しかし、明るさは異常である。三日月と同じか、それより明るくさえ見える。

金星と三日月では、どちらが明るく見えるか? 表1に両者の見かけの明るさの比較を示した。ついでながら、太陽と代表的な星(シリウス、ヴェガ、アルタイル)、そして月の場合は満月と半月の明るさも示しておいた。金星の明るさは、最も明るく見えるときの等級(極大等級)である。

表1を見ると、太陽、月、金星の等級は軒並みマイナスの数字になっている。マイナスの等級というのはピンと来ないが、これは等級の定義上、我慢して受け入れてもらうしかない。等級は数字が小さいほど明るいことになっているのだ(表1の等級に関する註を参照)。

三日月と金星の明るさの比較をしてみると、三日月はマイナス6.8等級、金星はマイナス4.9等級である。その差は、1.9等級だが、これを光度で表現すると約6倍の差になる。つまり、三日月は金星に比べて、約6倍明るい。しかし、《糸杉と星の見える道》を見ると、どう見ても金星の方が明るく描かれている。

正確な理由はわからないが、金星の方が見かけの大きさは小さいので、キラキラと明るく輝いて見えるためかもしれない。月の見かけの大きさは角度にして0.5°である。一方、金星は0.017°しかない。月は0.5°四方の面積でマイナス6.8等級の明るさで光っている。一方、金星は0.017°四方の面積でマイナス4.9等級の明るさで光っている。すると、金星の方が単位面積当たりの光の強度(表面輝度と呼ばれる)は明るい。実際、金星の表面輝度は月に比べると(1/5.7)×(0.52/ 0.0172)=152倍明るいのだ。そのため、金星は光度としては月の1/5.7しかないが、輝きとしては月より強く感じられる。そのため、ゴッホは金星の方を明るく描いた可能性はある。というよりは、ゴッホにはそう見えたのだろう。

水星もある?

ところで、「空には天体が二つ見える」と書いたが、これは正しいだろうか? 絵を見た瞬間、目に入るのは確かに目立つ天体は二つである。月と金星だ。ところがよく見てみると、金星の左下にもうひとつ、小さな光芒が見える。これも天体だとすれば、最も可能性が高い候補は水星である。

水星の極大等級はマイナス2.5等である。金星の極大等級はマイナス4.9等に比べると、2.4等級暗い(1/9の明るさ)。かなり、暗く描かれているが、水星でよいのだろう。そうすると、月、金星、水星の配置は図2のようになる。この場合、一捻りしないと理解できないことがある(左右逆転説)。それについては、後で述べる。

ところで、《糸杉と星の見える道》というタイトルは天文学的には正しくない。星は太陽のように自ら輝いている天体である(恒星とも呼ばれる)。しかし、この絵に描かれているのは月(地球の衛星)、そして金星と水星(太陽の惑星)だけなのだ。とはいえ、《糸杉と星ではない天体の見える道》とするのは、あまりにも無粋だ。ということで、個人的には《糸杉と星の見える道》でOKである。

日輪の如き宵の明星

理由はさておき、《糸杉と星の見える道》では、少なくとも三日月よりは金星の方が明るく見える。そのため、夕日なのかと錯覚に陥った。実際、金星の周りには何重もの円が描かれている。まるで日輪のようだ。現象としては、日暈(ひがさ)が思い浮かぶ。大気中に水分や氷があると、太陽の光がそれらに反射されて円のような構造を作る。それが日暈である(図3)。

日暈のような現象を起こせる天体は、非常に明るくなければならない。つまり、太陽と月である。金星は明るいことは明るいが、さすがに金星に日暈を見たという話は聞かない。

《糸杉と星の見える道》は1890年5月に描かれたとされている。ちょうど同じ時期に描かれた絵に《夜の白い家》がある(図4)。この絵にも日暈を伴った明るい天体が家の右上に描かれている。米国の天文学者であるドナルド・オルソンが調べたところ、この天体は宵の明星、金星であることがわかった。この時の金星の明るさはマイナス3.9等級。最大等級に比べると1等級暗いが、宵闇の空に煌々と輝いて見えたはずである。家や歩いている人ははっきり見えるので、やはり、暮れなずむひとときの風景だ。

ゴッホは明るく輝く金星を、日暈をあしらって表現したかったのだろう。

左右逆転の作法

《糸杉と星の見える道》には、月と金星のほかに、水星が描かれているとした(図2)。これが正しいとすると、月、金星、水星の配置が左右逆転していることになる。ゴッホが《糸杉と星の見える道》の景色を見たのは1890年4月20日の夕方(午後7時頃)であると推定されている。これが正しいのであれば、月、金星、水星の配置は東から西へと並ぶ(絵では左から右)。つまり、《糸杉と星の見える道》における配置とは左右が逆転しているのだ。このことは、ドナルド・オルソンとラッセル・ドウシャーによって指摘された(Sky and Telescope 1988, October, 406-408)。彼らは《星月夜》の渦巻の反転も指摘した人たちだ。

この左右逆転についてはいろいろな可能性が議論されてきている。一番面白い説は「鏡像反転説」である(ジョセフ・ルッツ、Sky and Telescope 1989, July, 5-6)。この説では、ゴッホは東を向いて絵を描いたことになる。そして、鏡に映った西の空を絵に描き込んだと仮定するのである。これで鏡像反転の絵ができあがるというわけだ。ゴッホは多数の自画像を描いた人だ。37点もの自画像があり、サン=レミでも3点描いている。鏡の中の自分の姿は鏡像反転した姿である。ゴッホはその作法に慣れていたので、月、金星、水星が左右反転(東西反転)して描かれていても不思議ではない。

もちろん、ほかにも説はある。単純なミスを犯した、左右反転の方が絵に落ち着きが出ると判断した、などである。斉藤国治がゴッホの他の絵の謎と共に解説しているので参照されたい(『歴史の中の天文-星と暦のエピソード−』斉藤国治、雄山閣、2017年、125-133頁)。

パリから愛を込めて

ところで、《糸杉と星の見える道》は、いつ、どこで描かれたのか? 実は、この絵はサン=レミで描かれた絵ではない。なんと、パリで描かれた絵なのだ。真相は1890年6月17日ごろ、ゴーギャンに宛てた手紙に書かれている。ゴッホはパリ近郊にあるオーヴェール・シュル・オワーズにいた頃、三日間だけパリに出かけた。そのことが書かれている手紙を見てみよう。

・・・こちらに戻ってから毎日あなたのことを考えています。パリに滞在したのは三日だけでした。・・・

・・・僕があちらでやった最後の試みとして一本の糸杉と星ひとつの絵があります。− 夜の空に輝きのない月、それも地上に投げかけられた暗い影のなかからかろうじて現れ出ている細い三日月 – 星の方は誇張された輝きと言えるでしょうが、ウルトラマリンの空にかかるピンクと緑の柔らかな輝きで、その空には雲が流れています。下の方は街道で、道端は丈の長い黄色のヨシタケ、その背後には低いアルピーヌの青い山並み、窓にオレンジ色の灯のともる一軒の古い宿屋、そしてまっすぐの黒々とした非常に高い一本の糸杉。

街道には白い馬にひかれた黄色の馬車一台と帰りの遅くなった散歩の二人。とてもロマンティックだと言えば言えるでしょうが、しかし、これもプロヴァンスだと僕は思っています。・・・ (『ファン・ゴッホの手紙』二見史郎 編訳、圀府寺司 訳、みすず書房、新装版、2017年、390-391頁)

ゴーギャンに宛てた手紙に添えられたスケッチを図5に示す。まさに、《糸杉と星の見える道》ではないか。ゴッホはサン=レミで見た糸杉に心を奪われ、その思い出に浸りながら描いた一枚だったのだ。

慈しむゴッホ

最後は原田マハの言葉で締めくくろう(中日新聞、2022年3月1日)。

画中の中央では糸杉が天空に向かってすっくと佇(たたず)み、その足元を村人たちがそぞろ歩いている。馬車に乗った人はどこへ向かうのだろうか。いずれも孤独な画家の目前を通りすぎ、彼とかかわりをもつことはない。それでもゴッホは、三日月と宵の明星の輝きを惜しみなく彼らに贈った。思慮深く黙して世界を見守る糸杉は、画家が自身を重ね合わせて描いたに違いない。 (ゴッホ展 私の一枚(1)原田マハ 自身を重ね合わせ描いた糸杉 《夜のプロヴァンスの田舎道》1890年) https://www.chunichi.co.jp/article/426717

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?