筋トレで高重量は必要ない!軽い重さで可動域を広げろ!

筋トレに情熱を注いでおり、その中でも特に「総負荷量」に着目したトレーニングに興味を持っています。

この記事では、なぜ高重量ではなく総負荷量が筋トレにおいて重要なのか、そしてその効果的な方法についてお話しします。

総負荷量の重要性

筋トレにおいて、筋肉はストレスに反応して成長します。一般的には、重量を増やすことが筋肉成長のカギとされてきましたが、最近の研究により、重量よりも総負荷量の方が重要であることが明らかになっています。

総負荷量とは?

総負荷量は「重量×回数×セット数」で算出されます。たとえば、40kgでデッドリフトを8回3セット行う場合、総負荷量は40×8×3=960kgとなります。また、30kgで12回4セット行う場合も、総負荷量は30×12×4=1440kgとなり、重量は軽いですが総負荷量はより大きくなります。

実験例

具体的な研究例を挙げると、レッグプレスで「1RMの70%で行うグループ」と「1RMの40%で行うグループ」に分け、疲労困憊するまで行った研究があります。70%で行うグループは平均7回、40%で行うグループは平均20回持ち上げることができました。総負荷量では、70%グループが平均735kg、40%グループが平均800kgとなり、低重量でも高い総負荷量を達成できることが示されました。

この研究から、高重量でトレーニングする必要性が低くなり、代わりに回数やセット数を増やすことで「総負荷量」を高めることが筋肉成長に効果的であることがわかります。

長期的な筋トレのアプローチ

ただ、マクマスター大学の研究によると、長期的には高重量よりも総負荷量を高めることが重要だということが明らかになりました。この研究では、レッグエクステンションを異なる重量で実施した2つのグループの筋肉増加に有意な差は見られませんでした。

総負荷量と可動範囲の重要性

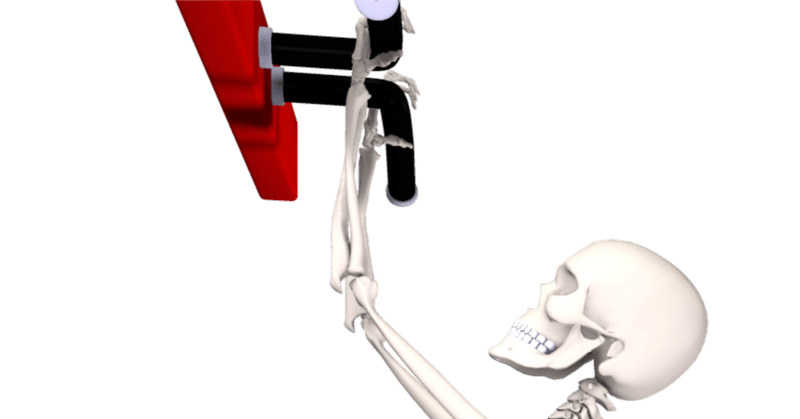

「総負荷量」とは、重量、回数、セット数の積であり、高重量でなくても十分なトレーニング効果が得られることを示しています。さらに、最近の研究ではトレーニングの可動範囲の拡大も重要であることがわかりました。

私の経験

これらの情報を知ってから、私は高重量にこだわらず、総負荷量を高め、可動範囲を広げるトレーニングに切り替えました。結果、筋肉は成長し、怪我のリスクも減少しました。

まとめ

この記事では、筋トレにおいて高重量が必ずしも必要でなく、総負荷量を高めることと可動範囲を広げることが重要であることを紹介しました。私自身の体験も含めて、筋トレのアプローチについて新しい視点を提供しました。これからも映画を楽しみながら、新たな筋トレ法を探求していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?