「SOSの出し方に関する教育」をめぐる論点の整理

昨年(2020年)、自ら命を絶った児童生徒の数は479人にのぼり、前年比で1.4倍となったといいます(参考)。子どもの自殺対策が喫緊の課題となる中、「SOSの出し方に関する教育」の推進が図られるという報道がありました。

【引用】

(「子供・若者育成支援推進大綱」の)改定案では、新型コロナを受けて、「多くの子ども・若者は不安を高め、『望まない孤独』の問題が顕在化している」と指摘した。子どもや若者の自殺に関しては、「コロナ禍の影響も懸念され、極めて重大な問題」とし、対応が急務だとした。

具体的な対策としては、SNSなどを活用した相談体制の充実やSOSの出し方に関する教育の推進、孤立を防ぐための居場所づくりなどを盛り込んだ。

この「SOSの出し方に関する教育」は、自殺総合対策大綱において「社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教育」と位置づけられているものであり、現在の日本における「自殺予防(対策)教育」の中心的な役割を担っていると思われます。しかし、細かく調べてみるとその中身には色々な課題や問題点があることが分かりました。そこで備忘録的にこの教育についての論点をまとめたいと思います。

論点1:この教育は自殺を減らすことが目的ではない

「SOSの出し方に関する教育」が従来の「自殺予防教育」と何が異なるのかについては色々と議論があるようです。文部科学省が公開している資料の中に「自殺予防教育とSOSの出し方に関する教育の整理表」というものがあり、従来の自殺予防教育と「SOSの出し方に関する教育」の三例(足立区モデル、東京都モデル、北教大モデル)が比較されています。

三つの実践例にはいくつかの相違点があるものの、いずれも「SOSの出し方を身に付ける」、「信頼できる大人を見つけて話してみる」、「信頼できる大人が見つからなかったら、地域の相談窓口に相談する」という内容を含み(※1)、かつ1時限(45~50分)の1回完結で授業を行うという点で共通しており、金子らは「現時点で『児童生徒のSOS の出し方に関する教育』として強く推奨できるもの」と述べています(金子・井門・馬場・本橋, 2018: 5)。よって、以下の議論でも、これらの三例を「SOSの出し方に関する教育」の典型例として話を進めます。

※1:「児童生徒の SOS の出し方に関する教育」の4つのキーワードとして下図のような「STARS」が提唱されています(金子ほか, 2018: 3)。

さて、上記の資料などから、「SOSの出し方に関する教育」は直接的に自殺を"予防"することを目的とした教育ではなく、「生きることの包括的支援」としての「ヘルスプロモーション」のような教育プログラムとなっていることがわかります。これが従来の自殺予防教育との最大の違いと言えるでしょう。本橋らは、「うつ病や自殺に関する知識を付与して自殺予防についての知識を獲得することが主眼ではないし、Sign of Suicide のように自殺や自殺未遂を減少させることが目標ではない」と述べています(本橋・金子・田中・吉野, 2019: 12)。

繰り返しになりますが、「SOSの出し方に関する教育」は「自殺や自殺未遂を減少させることが目標ではない」のです。仮にそうだとするならば、この教育は「自殺対策」と呼べるのでしょうか。目標と目的では意味合いが異なるという反論はあり得るかもしれませんが、自殺者数が増加しており、喫緊の対策が求められる中で「自殺を減少させることを目標としない」教育を推進するのはいくら何でもおかしいのではないでしょうか。

論点2:効果のエビデンスはどこにあるのか①(YAMとの関係性)

本橋らは、海外で推進されてきた「メディカルモデル」的な自殺対策プログラム(cf. Sign of Suicide)の有効性評価が “Effective" ではないことを取り上げた上で、「SOSの出し方に関する教育」の科学的根拠として、SEYLE 研究の Youth Aware of Mental Health Programme(YAM: Wasserman et al., 2015)を挙げています(本橋ほか, 2019: 13)。Wasserman らの研究は、RCT(ランダム化比較試験)のデザインで効果を検証しており、エビデンスレベルのかなり高い研究です。

この研究の中で「YAM」に効果がみられたことから、本橋らは「ヘルスプロモーションとしての集団を対象とした啓発プログラムこそが自殺対策として有効だということであり、このことはまさに日本が現在進めている『児童生徒のSOS の出し方に関する教育』の方向性を支持するもの」であると述べています(本橋ほか, 2019: 13)。

たしかに、YAM は自殺についての正確な知識の習得を必ずしも目指さない形の集団啓発プログラムです。しかし、その実施形態と内容は「SOSの出し方教育」と大きく異なっているという指摘(川島, 2019: 51)や、YAM は研修を経た専門家が行う3週間のロールプレイを含む、自殺予防の濃厚な教育プログラムであるという指摘(太刀川, 2019: 46)がされています。

何より、YAM は自殺対策をはっきりと目的にしたプログラムです(参考)。このように考えると、YAM と「SOSの出し方教育」を単純に同列視してよいとは思えません。YAM が「SOSの出し方教育」を推進する科学的根拠としてそもそも妥当なのか、より深い考察が必要であると感じます。

論点3:効果のエビデンスはどこにあるのか②(足立区モデルの効果検証)

本橋らは、足立区モデルの効果検証について次のように述べています(本橋ほか, 2019: 13)。

【引用】

自殺総合対策推進センターが 2018 年に足立区で実施した「児童生徒のSOS の出し方に関する教育」の効果検証では、授業実施後 3 ヶ月において、「気軽に相談できる大人がいる」、「友達から悩みを相談された時に話をよく聞いた」と回答する割合が有意に増加し、教育プログラムの目標が達成されていることを支持する結果だった。

論文によれば、この引用部は、Ochi, Kaneko, & Motohashi (2018) が出典のようですが、その論文に書かれている話はどうも違うようなのです。

要点だけピックアップしていくと、まず、導入(Introduction)には目的として「生徒の身近な大人との関係性と援助要請行動の関連を明らかにする」ことが挙げられています。

【引用】(Introduction)

In order to provide school-based suicide prevention program promoting self-esteem in students, we tried to clarify the association between student's relationships with familiar adults and help-seeking behavior of students.

この時点でも先の引用部とは話が全然違うのですが、方法(Methods)にも「3ヶ月後」のフォローアップについての記述はなく、結果(Results)も、①近くにいる大人を信頼できると認識している生徒ほど相談行動が多い、②身近に頼りになる大人がいないと回答した生徒よりも頼りになる大人がいる生徒の方が自尊心が有意に高い、という二点が記されており、結局、先の引用部はどこから持ってきた話なのかがわかりません。何より、この結果のどこに教育プログラムが関係しているのでしょうか。

【引用】(Results)

Students who recognized adults nearby as reliable people have more consulted with others when they had some troubled (P-value = 0.017).

The self-esteem was significantly higher among students who had reliable adults than students who answered they have no reliable adult close to them (P-value < 0.001).

まぁ、おそらくリンク先は学会発表のアブストラクトか何かでしょうから、実際の発表では前述の引用部のような内容が紹介されている可能性は十分あります。ただ、そもそも「SOSの出し方教育」の実践”前”のデータだけで有意差や相関をみるという分析の意義がよく分からないというのも率直なところです。

論点4:効果のエビデンスはどこにあるのか③(北教大モデルの効果検証)

前半で挙げた「SOSの出し方教育」の中で、唯一、大学が中心となってモデルを策定しているのが北教大モデルであり、井門らは効果検証について論文化しています(井門・梅村・川俣, 2019)。この研究は、①自尊感情(社会的自尊感情・基本的自尊感情: 近藤, 2010)と、②SOSの出し方に関する知識という二点の量的変化の検討と、自由記述の分析を行っています。

繰り返しになりますが、「SOSの出し方教育」は自殺予防を直接的な目的としておらず、この論文からも分かるように、自尊感情の上昇とSOSの出し方に関する”知識”(以下、SOS知識とする)の獲得が目指されているのです(※2)。こうした取り組みが「自殺予防」として妥当かは保留にして、結果を見ていきたいと思います。

※2:一般に自殺予防教育では、援助要請の「態度」や「意図」を育てることを目標とする場合が多いのですが、本研究ではなぜか「知識」のみが問われています。理由は不明です。

まず、自尊感情についてですが、社会的自尊感情も基本的自尊感情も、いずれもほぼ変化がみられないという結果でした。「自尊感情」に直接はたらきかけるようなワーク(例:自分の良いところ探し)をやっておいて効果がないという結果ですから、この時点で「失敗」と言っても良い印象は受けます。

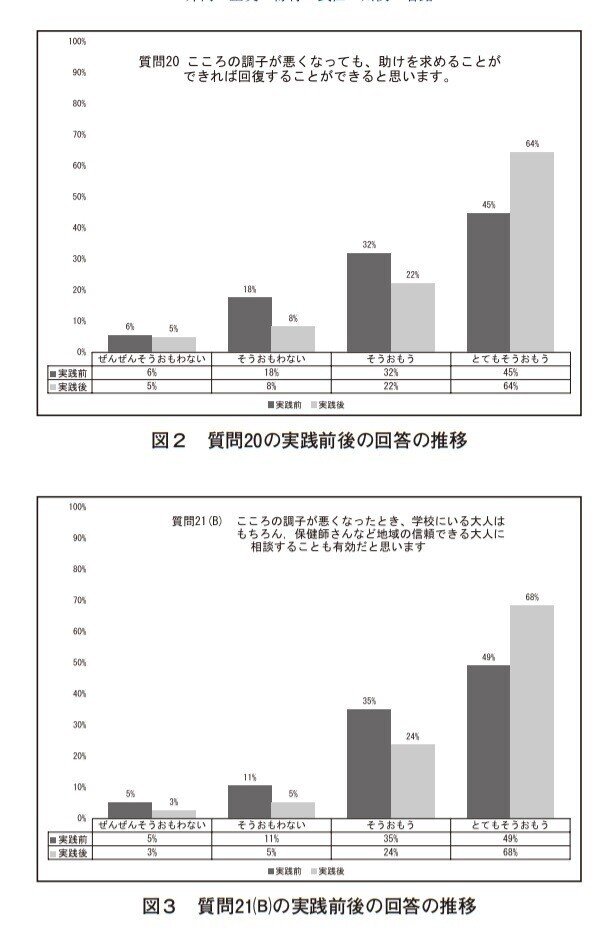

SOS知識については、「こころの調子が悪くなっても、助けを求めることができれば回復することができると思います」という質問(質問20)と、「こころの調子が悪くなったとき、学校にいる大人はもちろん、保健師さんなど地域の信頼できる大人に相談することも有効だと思います」という質問(質問21B)について、「とてもそうおもう」という回答が増加したそうです。このことから、著者らは一定の効果が得られたと結論づけています(下図)。

さて、少し見方を変えてみますが、先の質問に対して「ぜんぜんそうおもわない」と回答した人の割合の変化をみると、質問20では6%から5%へ、質問21Bでは5%から3%へと変化しています。無論、自殺リスクが高く、本当にSOS知識を必要とするのは、こうしたネガティブ回答群のはずですが、この結果を素朴に解釈すれば、これらの群での改善はあまりみられません。

厳しい言い方をすれば、SOS知識を問う質問に「とてもそうおもう」と回答する子を増やすのが、北教大モデルの「SOSの出し方教育」の目的・意義であるように見えます。だとすれば、ますますこの教育は「自殺対策」とは言えないように思われます(※3)。何を目指しているのか、この効果検証からはその姿勢が見えてきません。

※3:北教大モデルの論文(井門ほか, 2019)については、そもそも統計分析や効果検証の姿勢のずさんさが気になります。自殺対策の研究は世界的にみても質の高い研究は少ないですが、この研究レベルでは、正直に言って「メディカルモデル」の研究とは月とすっぽんです。細かい点ですが、自尊感情と自己肯定感の混同も問題ですし、使用尺度は、近藤(2010)を読む限りでは、信頼性や妥当性の検討が「Rosenberg自尊感情尺度」などに比べて不十分と言わざるを得ません(例:因子構造の不安定さ、内的一貫性の低さ、収束的妥当性の検討の不十分さ)。その意味では、教育プログラムの結果が得られなかった原因が、「モノサシ」の悪さである可能性も否めません。

論点2で取り上げたように、「SOSの出し方教育」はメディカルモデルのエビデンスの限界を背景にして、YAM のような「啓発プログラム」を取り上げて、その根拠を主張しています(本橋ほか, 2019: 13)。しかし、蓋を開けてみれば、論点3・4で示してきたように、「SOSの出し方教育」のエビデンスの方がよっぽど問題があるように思われます(※4)。このレベルのエビデンスで全国に拡散されているというのが現状です。

※4:あくまでも筆者が調べた限りの話ではあるので、「SOSの出し方教育」が根拠のない教育だと断言はしませんが、ここまでほとんど何のエビデンスも示されていないことには強い不安感を持っています。

論点5:「SOSの出し方教育」をめぐる批判①(SOSを受け止める側の問題)

次に、「SOSの出し方教育」に対する批判的な言及を行っている文献をいくつか取り上げて、同教育への批判点を整理したいと思います。

まず、自身も「SOSの出し方教育」に関わっている髙橋聡美は、「SOSの出し方教育」と「SOSの受け止め方講座」をセットで行うことの重要性を強調しています(参考1, 参考2)。同教育に対して批判的な太刀川弘和も「それでもSOSの出し方教育をするならば、SOSを受け止める側の教師ほか周囲の大人のゲートキーパー教育とセットにすることが必須である」と指摘しており(太刀川, 2019: 47)、「SOSを受け止める」土壌を整えることは、同教育を行う上で絶対に守るべき最低ラインと言えるように思います。同様の指摘は、鈴木晶子なども行っています(参考)。

また、心理学者の開発した自殺予防教育プログラムGRIP(川野・勝又, 2018)においても、「本人の援助希求能力を高めることと同時に、そうした援助が求められた際に周囲が適切に応答できる環境づくりの両方が必要である」ことが強調されているといいます(川島, 2019: 52)。

文部科学省などもこの点を認識しているようではありますが、「SOSの出し方教育」は "実施上の前提条件" を想定していないことから考えると、「SOSの受け止め方講座」のような取り組みは ”努力目標” くらいでしかないことが推察されます(参考)。しかし、SOSの声をあげても、それが大人などから適切に扱われなければ、かえって自殺のリスクを高める(=逆効果)という認識からすればこの状況は大きな問題ではないでしょうか。

また、髙橋は「国が現場のことを全然想像しないで、自殺対策計画もSOSの出し方教育も丸投げをしているので、学校現場も市町村も私が知る限り大混乱しているんです。現場が混乱すると職員の自殺率も上がりますし、本末転倒。」とも批判しています(松本・髙橋・渋井, 2021: 195)。職員の自殺率という観点から言えば、精神疾患で休職する教職員は増加傾向であり、年間に約5000人いる(参考)ことからも、そもそも教職員が生徒のSOSを受け止める余裕がないという可能性をもっと考えるべきかもしれません。なお、現場に丸投げという観点については、そもそも「SOSの出し方教育」は、一体教育課程のどこにどのように位置づけられているのかなどが心配です。

さらに、髙橋は、以上の状況を踏まえて「子どもたちに対する『SOSの出し方教育』を四年間やってきましたけど、国の指導力のなさもあって、全国的にはまだ軌道に乗っていません。そもそも、受け止める素地を作らずしてSOSを出すことを子どもだけに要求することは無謀で、自殺対策として失策と考えます。」(松本ほか, 2021: 203)と述べています。まったく同感です。

論点6:「SOSの出し方教育」をめぐる批判②(SOSを出せない・出さない人)

そもそも、「SOSの出し方教育」が議論される背景には「命や暮らしの危機に陥った若者が、“助けの求め方が分からない”、“相談機関や支援策の存在を知らない”ために、自殺に追い込まれるケースが相次いでいる」(金子ほか, 2018: 1)という認識がありました。

しかし、SOSを上手に出せない人に対して支援者がどのように接することができるかを考察した松本俊彦編『「助けて」が言えない』の中では、むしろ「助けて」を言わせない中でいかに助けられるかという関わり方を模索していることが少なくなかった印象があります(例として、岩室・熊谷・松本, 2019)。

例えば、松本俊彦は「SOSが出せない人には、出せない事情があるのではないか。『出せ、出せ』というのは無理ではないか。」と指摘していますし(岩室ほか, 2019: 232)、熊谷晋一郎は「依存先を増やす」というメッセージが「社会全体に向けて発信したメッセージだ」として、社会モデル的な観点から援助要請を捉えています(岩室ほか, 2019: 235)。また、岩室紳也は「『助けて』と言えないうちに助けてもらっている関係ができあがっていることが重要ではないか」と論じています(岩室ほか, 2019: 239)。

似たような観点で『自殺対策の政治学』などの著書がある、政治学者の森山花鈴も「『SOSを出すこと』が重要視されすぎると、今度は環境や障害等、何らかの理由によって『SOSを出すことができない』『SOSを出してもわかりづらい』子どもが自殺した場合、『SOSを出さなかったから仕方ない』と済まされてしまったり、本人が悩んでいても周りが気づかずに『SOSを出していたのに気づいてもらえない』ことになったりする可能性がある」として、本人の「SOSの出し方教育」だけでなく「その周りが悩んでいる人に気づくための教育/気づいた時の対応の教育」の重要性を指摘しています(森山, 2019: 38)。

さらに、太刀川弘和は、「SOSの出し方教育」が「いのちが大切」教育と結びつきながら、「少数の自殺ハイリスクの若者にとって、死にたいと思っている自分はいのちを大切にしていないのでだめな奴だ、というセルフ・スティグマをより高める」危険性を指摘しています(太刀川, 2019: 46)。太刀川がここで指摘するように、自殺をする子どもは(いくら近年増加しているとはいえ)きわめて少数であり、自殺しない”マジョリティ”に迎合した「自殺対策教育」が、かえって”マイノリティ”の剥奪感を生んで自殺につながりかねないという認識は重要なものだと思います(※5)。

※5:現在、日本の若者の自殺率は人口10万人あたり16人程度です。髙橋はこれを四分の一ほどにする(人口10万人あたり4人程度)ことが目標であると語っています(松本ほか, 2021: 203-204)。この数字の賛否はさておき、数字だけを借りると、自殺対策を進める上では、簡潔に言えば「現在自殺を選んでいる16人のうち12人が救われるようなアプローチ」が求められるのであって、残りの9万9980人”だけ”が救われるような教育をすることにあまり大きな意味はないように思います。その意味で「ヘルスプロモーション」戦略の効果には(個人的には)懐疑的です。ただし、自殺問題を「自殺念慮の予防」(≒ うつ病の予防)というレトリックで考えるならば、アプローチすべき対象の数はもう少し増えるでしょう。

論点7:二つの自殺対策モデルが対立しているという現実

一般に、自殺予防(≒自殺対策)は「メディカルモデル」と、「コミュニティモデル」という二つの柱から進めることが望ましいとされています(例として、高橋, 2011, 2012)。しかし、小牧奈津子の整理によれば、現在の日本ではこの理想とは程遠い、すなわち二つのモデルが対立しているという事態が生じているといいます(小牧, 2019)。

たとえば、先にも取り上げた公衆衛生学者の本橋豊や、「ライフリンク」代表の清水康之は「メディカルモデル」に批判的であり、「自殺対策を『生きることの包括的な支援』として推進」(参考)するという、ヘルスプロモーションの考え方を基盤にした対策を重視しています。だからなのかは分かりませんが、本橋論文などはわざわざ「メディカルモデル」の自殺”予防”教育を否定してから、ヘルスプロモーション的な自殺”対策”教育を推進するべきであると強調しているのです(金子ほか, 2018; 本橋ほか, 2019)。

一方、精神科医を中心にこうした指摘への批判もあります。先の本橋論文に限っても、例えば太刀川は「『医学モデルに限界があるといわれている』、と声高に語る本橋の論文には当該意見の引用文献がない」と指摘し、さらに「自殺総合対策大綱でエビデンスのない教育手法について全国展開を強く推奨する国の姿勢には、疑念を禁じ得ない」と強く批判しています(太刀川, 2019: 46)。本稿での議論を踏まえれば、この点に関して筆者も太刀川の主張に賛同します(※6)。

※6:ただし、「コミュニティモデル」や「ヘルスプロモーション」を全面的に否定するものではありません。また、「コミュニティモデル」に近い立場である(はずの)社会学者・大村英昭はライフリンクの『自殺対策白書』の姿勢を批判的に考察しています(大村・阪本, 2020)。経済学者の澤田らの議論も「コミュニティモデル」ではありながら、「ヘルスプロモーション」についての言及は(筆者の記憶の限りでは)ありません(澤田・上田・松林, 2013)。このようなことから「コミュニティモデル」と「ヘルスプロモーション」は分けて議論が必要であるという点も補足しておきます。

ところで、小牧(2019)は、2016年の「自殺対策基本法」の改正までの自殺対策の政策過程を分析し、特に2006年の法制化以降の政策過程に「ライフリンク」というNPOが一貫して強く関与してきたこと、そして「会議等の場を通じて政策過程に多様なアクターの参入が可能となった結果、そうした場がむしろ形骸化し、特定のアクターによって政策が形成・決定されている」(小牧, 2019: 161)という実態があることを指摘しています(※7)。

※7:「ライフリンク」が自殺対策を独断的に進めていたということではなく、「ライフリンク」の主張ばかりが中心となって自殺対策が進んでいったということだと筆者は理解しています。無論、良かった点も多くあります。

このような知見に符合するかのように、髙橋聡美は「自殺対策に最近、多様性が少なくなっているのが気になる」(松本ほか, 2021: 195)と語っており、松本もそれに答えるように「今は何か声が統一されていて、実感の伴わないものが上から降ってきて『やれ』と言われる仕組みになってしまっている気がする」(松本ほか, 2021: 196)と語っています。

厚生労働大臣指定法人の「いのち支える自殺対策推進センター(JSCP)」は「常に自殺対策の現場を意識しながら『当事者』や『支援者』との対話を繰り返し...」と理念的に述べていますが(参考)、その一方で、理念にそぐわないような実態のあらわれともとれる「支援者の声」や研究が出てきているということは重く受け止めるべき問題ではないでしょうか。

これまで本稿は「SOSの出し方教育」というものが、エビデンスという観点から不十分であり、様々な批判が起こっているという点を順に論じてきました。無論、こうした観点をもとに改善が進んだり他の案に変わったりすることを願ってのことです。しかし、この論点7が示唆しているのは、自殺対策の議論の場が形骸化し、そもそも「エビデンス・ベースト」の政策議論ができない状況になっている可能性です。このような状況だとするならば、いくら「SOSの出し方教育」に問題があると批判しても意味がありません。根本的な体制に問題はないのか、問い直すときが来ているのかもしれません(※8)。

※8:少し余談ですが、「SOSの出し方教育」をめぐる有識者会議(協力者会議)ではさまざまな面で "実務的な” 批判がされたにもかかわらず、資料の中では「改正自殺対策基本法等において明示されたSOSの出し方に関する教育のみを取り出して着目するのではなく、当該教育が位置付けられた改正自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱の全体に着目することで、SOSの出し方に関する教育と自殺予防教育の関係性が正確に理解できる。」(参考: 7)というように、なぜか定義論(≒ 位置づけ論)に回収しているのはかなり気になりました。しかもその一方で、従来の自殺予防教育に含まれるような「実施上の前提条件」は含まれないのです。つまり「下地づくりの教育」などはなくても「SOSの出し方教育」は行えることになっています。これでは、実務的な観点からは何の対応にもなっていないと思われます。仮にそうだとするならば、これも「議論の形骸化」の一例かもしれません。論点5で紹介したように、髙橋は「自殺対策としては失策」と言い切っているわけですが、失策になる以前から専門家の会議では同様の論旨で多くの批判が出ていたという事実をどう説明すべきでしょうか…

おわりに

本記事はあくまで備忘録的に書いたものなので、内容に誤りがあるかもしれません。その場合はご容赦ください。また、論点7で紹介した二つのモデルのうち、筆者は(心理学を専攻しているので)明確に「メディカルモデル」寄りの立場でありますが、「コミュニティモデル」や「ヘルスプロモーション」戦略としての自殺対策も現時点で否定するつもりはありません。

そもそも、自殺対策をどのように行うべきかというのは、非常に困難な問いです。なぜなら、自殺の原因が複合的で多様であるからです。だからこそ、複数の立場が協働し、多様な形の対策が共存するような総合的対策が進むべきだと考えています。そして、不毛な二項対立を超えて、イデオロギーではなく「エビデンス・べースト」の対策が進むことに期待し、同時に「SOSの出し方に関する教育」がもう少しまともなものになることに期待したいと思います。

(文献略)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?