愛すべきストーカー男の偏愛ひとり語り 第四話 (全六話)

愛すべきストーカー男の偏愛ひとり語り

四

希望的好転の予感を微量に孕んだデートは、失意的空漠たる展開により、僕の脳みそを凌駕した。

帰りは一般道路で是非ともゆっくり帰りたい。

……あの列車に乗っていたのは、確かに葉流だったよな……髪の長い葉流。吸い込まれてしまった。触れることも話すこともできなかった。

じゃあ、じゃあ、今助手席でぶすっとして座っているのは……? やっぱり葉流だよな。触れようと思えば触れられる、生身の葉流だよな。

よく考えたら、僕は一体何を葉流に伝えたかったんだろう。葉流が遠ざかって気づいたことはなんだ?

彼女自身は僕がいなくても大丈夫だということだ。むしろ元気で生き生きしている。

それでも僕の元に戻ってくれば、もっといい生活をさせてあげる。どこでも行きたいところに連れて行ってあげる。戸建に一緒に住めばアトリエも用意してあげる。僕は面倒見のいい優しい男なんだってこと。葉流には僕が必要だろってこと。そう伝えようとしていたのだっけ。

だけど、ひとりでいるのが寂しくてつまらないのは僕の方だ。これでも結構モテるんだぞ。なのに葉流じゃなくちゃ駄目なんだってこと。くそっ!

一所懸命稼いだって、今の僕には車以外夢中になれるものがない。葉流は僕に、昔みたいに音楽をやればって言ったことがあったけど、今更なんだよ。僕のギターに変てこな歌詞くっつけて歌ってくれるのは葉流だけだったんだ。付け加えるなら、君の声はボーカルに向いてる。仲間なんてひとりもいないし、友達なんて面倒くさいもの作りたくもない。葉流だけで十分なんだ。

君の自由を奪ったりしないよ。誰と話しても構わない。出かけても構わない。君の創作にノーを突きつけないし、下駄でロードスターに乗ってもいい。だから、戻ってきてくれないかな。僕が生きてる間は君と一緒にいたいんだ。

頭の中でぐるぐると、葉流を懐柔する言葉をシミュレーションした。

長距離の一般道。知らない道だからナビを頼る。

ーこの先進行方向斜め右、です

大通りの流れに乗って間もなく、ナビの指示通り斜め右の道に入る。踏み切りを越えて駅のロータリー……駅に用はないんですけど。わざわざごちゃついた狭い駅周辺の道を通り抜け、元の大通りに戻る。

おい、ナビ! なに指示してくれちゃってんの。駅まわる必要ないじゃん。

葉流が「ふふん」と鼻で笑ってる。

知らない道だから、僕も少し無口になる。葉流の好きだったリンキン・パークが車内の空気を占領している。あのボーカルが好きだったんだよな、葉流。

ー三百メートル先、信号右折です

またしても順調な大通りをいきなり曲がれと言う。右は山だし右折車は少ない。特に裏道なんて必要ないんですけど……。

疑わしいナビに従って、ためらいながら右折すると、ほらやっぱりね、山だよ。山といっても、会社や工場の施設が次々展開されて、拓かれた道は十分過ぎるほど整備されている。景色もへったくれもなくつまらないただの道路だ。大きなトラックが何台もすれ違う。右折する必要があったのだろうか。ナビの地図を確認すると、うねうねと山道を走らせて、大通りに戻るルートになっている。なんで?

「ナビの嫌がらせ」

そう言って、葉流はまた「ふふん」と意地悪そうに笑った。

「会社と道路だけだ。つまんないな」

「赤い空が見える」

「……あの空の色っておかしくないか? 雲も動いてないんだよ」

「別に。綺麗だし悲しくならないし。動かない空なんて、外から塗り替えようと思えばいくらでも塗り替えられるのに」と、目を細めくすくす笑う。

「……そうなのか」僕はそれ以上、空の話をするのをやめた。

赤い空から、数メートル前方に突然鴉が躍り出て、見事な逆放物線を描くものだから、思わずブレーキをかけた。前のめりになった葉流。

「あたしのカラスは可哀想だったの」

何のことだろう。

散々な遠回りをさせられて、ようやくメインの大通りに戻った。

「着いたら起こすから寝ててもいいよ」

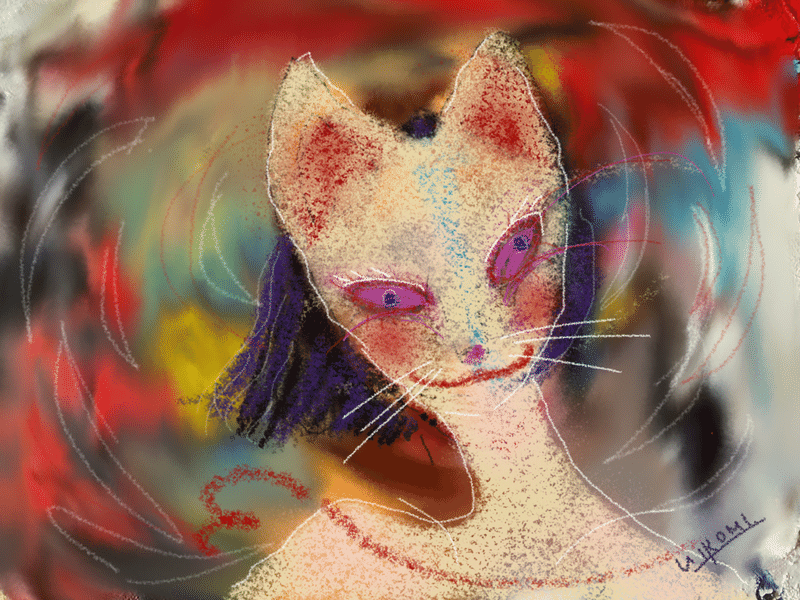

何となくおとなしくなっている葉流に気を遣ったら、キッとした顔をこちらに向け、頭に乗っていた狐面を被ると、

「眠るわけない、あんたの車で」と謂れのない反撃をされた。

あ、あんた、ですか………

「そ、そーすかぁ」

今日一日で葉流の気持ちも緩むかと期待していたが、まだまだ時間は必要だ。でも僕は諦めない。

思えば、何で葉流だったんだろう。

いや、まずは好みだったんだな。まあ、そこは基本外せない。

あの頃、葉流にはカメラマンの年長彼氏がいたし、僕にはそこそこ美人の彼女がいた。

元カノと二人で青山あたりを歩くと、写真に撮られて雑誌に載ることもしばしば。そこそこ美人なのに、僕がいなければ死んでしまいそうな娘だった。僕は、彼女に葉流の話題を持ち出すことが度々あった。もちろん悪口だ。元カノは「そのひとが気になるのね」と言った。

別れたあとは、僕の名を付けたくまのぬいぐるみを抱きしめながら、僕の家の前まで裸足で歩いてきて泣いた。何度彼女の家まで送り届けたことか。それでも僕の心は彼女に戻らなかったんだ。

ピュアで美人だったその娘を切り捨ててまで、僕は葉流という難物を攻略したかったんだ。今思えば、見当違いの闘いを挑んだんだ。

無邪気に見える笑顔の奥に、悪魔みたいな強かさと冷たさを備えた葉流。男たちが彼女への痛い涙や悔し涙、または邪な涙をアスファルトやマンホールやタイヤや缶コーヒーやキーボードに染み込ませるのを見てきた僕は、だから、この僕こそがこの女を組み伏せてやる。そう思った。

葉流の気取ったカメラマン彼氏が家庭持ちだという事実から、策士の僕は巧みに葉流の心の隙間に入り込んでいった。

でも、実際どうだったんだろう。葉流は変わり者だが、無邪気な笑顔の裏側は、繊細すぎて危うくて脆かった。その脆さが限界を超えた時、彼女は確かに悪魔に変貌する。僕の想像以上のだ。そして悪魔が限界に達すると崩壊する。その繰り返し。それをギリギリのところでコントロールしていたのが、今思えば彼女の絵画制作だった。

あの頃、絵描きであることは、葉流のファッションアイテムだとしか思ってなかった。つまりかっこつけ。だから、絵描きとしてのメディア取材など、「何が絵描きだ!こいつの鼻をへし折ってやりたい」と常々思っていた。創作が葉流自身を平らに保てるのに必要なツールだということを知らなかったんだ。

けれど、彼女の本質を知れば知るほど、僕自身、葉流が必要になった。彼女は優しいんだ。変んてこなふりしてものすごく優しいんだ。本当は臆病な僕の手を握っていてくれるんだ。僕を褒めてくれるんだ。僕を励ましてくれるんだ。僕以外の誰も葉流という女を知ってはならない、彼女を誰にも見せたくないと思った。僕だけのものにしたかった。

元彼への嫉妬は募った。男であれば老人さえも葉流と会わせるのは嫌だったし、女友達や実家、親戚の付き合いさえも腹立たしかった。創作仲間と会うなど以ての外だ。とにかく、僕の目からフェードアウトする葉流は許せない。

百万遍の修羅場と葉流は言ってたけど、葉流を傷つけたこの手を彼女に食いちぎられようとも諦めなかった。

あるとき、葉流は精神の病になって動けなくなった。

面倒見の良い僕の本領発揮だ。投薬中の葉流は、献身的な僕の気に入るように振る舞うようになった。猫になれと言えば猫、うさぎになれと言えばうさぎ、もぐらになれと言えばもぐらになった。でも鳥や蝶はだめだ、飛んでいってしまうから。絵も描かず、日がな一日ぼんやりと空を眺め穏やかに過ごした。

強いて言うならば、葉流にはずっと病気でいてほしいとさえ思うほど、僕は幸せを感じていたんだ。

僕がいなければきっと葉流は生きていかれない。ずっと僕のそばにいる。

新薬の登場で、病の回復の兆しが見えた頃、葉流は再び絵を描き始めたどころか、作品を中央で発表すると言い出した。僕は激怒した。他人から注目を集めるようなことをしたがる葉流に大いに腹を立てた。

やがて自我を取り戻した葉流は、眠っていた悪魔を召喚した。青白い噴火力。全身に澱んでいた毒を、その口から何万文字もプリントアウトする。ほら読め! 読むのよ! 静かに、恐ろしく、僕への毒を吐いて、葉流の青い噴火口に堕とそうとした。

怯みはした。でも、堕ちなかったよ。既のところで堪えた。病み上がりの葉流は、へそを曲げてしまっただけなんだ。時間が経てば落ち着くはず。だって僕がいなければ、君は生きていかれないんだからね。

僕はしばらく葉流の前に姿を現すのを我慢して、彼女の様子を逐一見守ることにした。病み上がりで働けるもんか。

けれども葉流は屈しなかったんだな。着信拒否に始まり、待ち伏せる僕に悪魔的な態度で挑む。ついには「わたし、あなたが見えてません」バリアで会話すらできない。最近やけに職務質問を受けるのも葉流のさしがねかもしれないと疑心暗鬼気味。

さすがの僕も考え直した。ロジックを立て直そう。必ず葉流が戻ってくるシナリオを作れるはず。

僕と一緒にいれば何の苦労もないのに。創作なんかに人生逃げることないのに。なんてわがままなんだ。本当はわかってるんだろ、葉流。

第五話に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?