『蜚語』第7.8合併号 特集 水俣から/水俣へ。(1990.2.26)

【表紙は語る】

沖のうつくしか潮で炊いた米の飯の、どげんうまかもんか、あねさんあんた食うたことのあるかな。そりゃ、うもうござすばい、ほんのり色のついて。かすかな潮風味のして…………。

あねさん、魚は天のくれらすもんでござす。天のくらすもんを、ただで、わが要ると思うしことって、そ日を暮らす。

これより上の栄華のどこにゆけばあろうかい。

『苦海浄土——わが水俣病』石牟礼道子(講談社文庫)

もの言わぬは腹ふくるるの業

前号42頁の「コマーシャリズムに毒されきって、恥ずかしくないのかね、まったく」という記事に関して、ある読者の方から次のような御批判をいただいた。その方の著書には私も感銘していたこともあり、ちょっとショックを受け、ずいぶん真剣に考えたのだけれども、どう考えてもその批判には納得がいかない。そこで、読者の皆さんにも御一緒にお考えいただけたらと思い、再度、問題提起を試みることにした。

「〈前略)……ぼくのようなオジン世代には見たとたん、グット胸にこみあげてくるものがある。あの子たち(これはぼくよりもちょっと上の子)はいまどうしているだろうなどと、あれを見ながら1時間もナミダにくれていた。イメージやフンイキでセンソーにハンタイできませんよとあったが、イメージやフンイキのない意見や主張などというものがありますかね。

恥ずかしくないかねとあったが、これを見てぐっと胸をつかれたぼくは、それじゃどうしたらいいのだろう。恥ずかしいことなのだろうか。

とてもキズつきました。あんたさんたちとつきあうのが苦しくなってきたから。ヒゴにつきあうのもやめます。

次回からは送っていただくヒツヨーがないし、おかねも払いません」(すべて原文のまま)

というお手紙だった。

写真を見て「ナミダにくれる」というようなことは、人それぞれの体験などによって違うわけだから、他人がどうこういう問題じゃない。私がここで言いたかったのは「コマーシャリズムに毒されきって……」というタイトルの通り、この写真の扱い方への批判だった。こんな扱い方をされたんじゃ。「あの子たち」もたまったもんじゃいなという印象を私は持っている。

もう一度、よく見てみよう。教師と思われる人物が、この写真の手前に大きく写っている。この意見広告が教職員組合のものである以上、この人物に対する批判的コメントなしとはいかにと思うが、あの戦争に加担していったことへの主体的反省は微塵も感じられない。ただ「……させられた」と言うだけ。「……学校が、教育が、戦争のために奉仕させたれた時代を私たちは経験した。事実は知らされず、『お国のために』とういうスローガンの下、この写真のように年端もいかぬ少年たちも銃を持たされた。……」と、ボディ・コピーはこんなふうに付けられている。

ここに写っている子どもたちはまさに「持たされた」のかもしれないが、教師は「持たせた」のではないか。そのことへの反省があれば、教職員組合としてこの写真につけるコピーは、たとえば「2度と子どもたちに銃を持たせません」でなければならないと思う。当時でも、命に変えても戦争に反対した人びとはいるのだから。

このことだけを見ても、この意見広告が闘いの中から生まれたのではないということが分かる。だいいちこの日本という国のあきれるほどの所業に対する怒りがない。私はそのことを批判したのです。

写真そのものに関して言えば、この写真を見て「ナミダにくれる」どころか、「昔はこうやって団体訓練をやったから、よかった。この勇ましい姿。これぞ日本男児の姿だ」と思う人もいるでしょう。——現に「軍隊経験のない若い教師は、自分自身が訓練を受けていないから、団体訓練の指導が下手で困る」と、平気で言う年配の中学教師もいるくらいですから——この写真の状態は決してこのように肯定できるものではない。だからこそ「銃を持たされた日々。」などという甘ったるい懐古的なコピーを付けられたんじゃたまったもんじゃないんだ。きっぱりとこの写真の状態を否定するコピーがどうしてつかなかったのか不思議だ。コマーシャリズムに毒されて、ちょっと気取ってひねっちゃたのしら。

新教育指導要領では「君が代・日の丸」の指導が強化され、指導しない教師は処分の対象になるというような昨今だが、このことも「君が代を歌わされた日々」となってしまうのだろうか。新聞の下半分の広告掲載料は何千万するのか知らないが、そのお金をストックしておいて、「君が代・日の丸」の指導を拒否して処分された教師とともに闘い、その救済に充てた方がよっぽどいいのじゃないかと思う。

広告(商業広告)と意見広告は違う。近畿日本ツーリストの広告は、よく賞をとるので、その世界では有名だ。たとえば、伊勢志摩五ヶ所湾の夕暮れの風景写真につけられたコピーは、「ゲームセット、サンセット。夢に抱かれて、また明日。」評価の問題は別として、これは(商業)広告だから、これでいいかもしれない。でも、これと同じレベルで、「銃を持たされた日々。」は、やっぱり困る。

というような気持ちで、前号のタイトルに「恥ずかしくないのかね……」と書いたのだけれども、言葉が足りなくてその真意を理解していただけなかったのか、やっぱり考え方に違いがあるのか、それとも世代の断絶か……あるいは、なにかもっと全然、別の理由があるのか……。私は悲しい。

☆☆☆☆☆

本島等長崎市長と明治学院大学森井学長宛に、

激励署名を送りました。

今年(1988年)の初め、長崎市長の「天皇の戦争責任はあると思う」との発言を支援する署名を集めないかと、知人から言われ、私自身も何かできないかと思っていたので、次のような署名用紙(8頁参照)を作って、主に目黒区民を対象に署名を集めました。全部で259人の署名が集まったので、5月中旬、長崎市長と明治学院大学学長宛に郵送しました。

明治学院の森井員学長からは「万軍の味方を得たようで、御署名下さった方にもいちいち御礼状を差上げたい気持ちでございますが、いまは時間がとれませんのでお許し下さい」とのお礼の手紙をいただきました。明治学院大学では、あの日本中が〝自粛〟騒動を起こしているとき、「いわゆる『Xデイ』については」「特別なことはしない」との「学長声明」を発表しました。また、「天皇問題を考える1週間」として60余名の教員が、特別講義を行いました。その経過や請義の内容は『ドキュメント81治学院大学1988――学問の自由と天皇(岩波書店)に詳しいので、まだの方はぜひご覧ください。私は森井直氏の「自由を侵されることについて無神経であってはいけないと思います」という発言に、「自由」の、言葉のもつ意味の深さを考えます。

昨年(88年)の〝下血〟騒動の最中、近所の主婦の立ち話でも戦争責任の話題が登場。

「まったくねえ。天皇の名前で、赤紙1枚でみんな大事な息子や夫を取られたんだものねえ」「そうよね、外国から見ればヒッラーとかと同じよね」と、ごく自然に会話が成り立っていました。ほんとうは敗戦のとき殺されてしかるべきものが長生きしすぎたと、60代と40代の2人が話しているのを、私は側で「そうだ、そうだ」と相槌を打ったりしました。

だから、家に帰ってテレビのニュースを見てびっくりして、腹も立ったわけです。士井たか子氏がインタビューに答え「御回復をお祈りいたします」なんて言ったのだから。思わず社会党に抗議電話をしました。電話の相手は「委員長がそう言ったのでしたら、それが党としての見解です」と答えました。それどころか、その後、土井委員長は記帳にまで行ってしまった。

近所での天皇談義その2。「日本なんて、天皇がいなかったらメチャメチャになっちゃう。だって今の政治なんて、ほんとにどーしようもないでしょう。天皇制があるからまとまっているんじゃない」と、久しぶりに道でばったり会った中学の同級生が言いました。折りからのリクルート事件や消費税での、彼女の政治に対する怒りの大きさがその表情から伝わってきただけに、政治不信がこのように出てくるなんて、まさにファシズムはこのようにして受け入れられていくのか、恐ろしいなと思いました。

このかん「天皇問題」に関して、たくさんの集会やシンポジウムが開かれました。そのいくつかに私も参加しましたが、どの集まりでも必ずといっていいほど、どうしても納得できない発言がありました。それは、「天皇の人権が侵されている」というような発言です。下血量を発表され、生かされている状態を指しての発言ですが、ちょっと待ってよと言いたい。そういう人は「人権」の意味を知らないんじゃないだろうか。

今から2000年も前に、多くの人びとが犠牲と引き換えに獲得した『人権宣言』を、「人間は、生まれながらにして自由かつ平等な権利を持っている……」に始まるあの闘いの成果を、そんなに簡単に「生まれながらにして」特権を持ち、そして、書き尽くせないほどの人権を奪い、人を人とも思わぬ扱いをしてきたものに対して、適用しようというのですか。その存在そのものが、人権を侵しているというのに。

「人権」は権力を持たない人びとのものです。人びとが、長い苦しい闘いを経て獲得してきたものです。「人権」と対立した存在に「人権」があるわけないじゃありませんか。権力を持たない、他の老人たちと同列に論じられてはたまりません。私はあの忌まわしいものが人間どころか生物とさえ思いたくありません。ですから、それがどういう状態になろうが、感情的に何かを感じることはありません。むしろ、「あの壕の松にさかさにぶら下げて、僕らがかつて棍棒でやられたように、滅茶苦茶に殴ってやりたいと思った。いやそれでもおさまらない気持ちだった」渡辺清『私の天皇観』(辺境社)——とか、「もしお金があればあいつの墓の上で踊りたいよ。でも、できないから、町内で路上パーティーをしますよ」(イギリス人元日本軍捕虜)『海外紙誌に見る天皇報道』——といった発言のほうが、至極当然だと思います。「天皇という1人の人間の人権」などという発言がどうして出てくるのか、私には全く理解できません。そもそも、「天皇という1人の人間」なんて存在しないのです。天皇は神であったり、象徴であったりするもので、我々と同じ人間を指す言葉ではないのです。ちなみに、こんな矛盾したこと「天皇の人権」なるものを、悪法を引き合いにだして発言した人は護憲派弁護士です。

☆☆☆☆☆

言いたいことが言える社会を! 区民の声明。

1、私たち目黒区民有志は、昨年10月、明治学院大学で行われた「天皇制を絶対化、神格化してはならない」との学長声明および天皇問題シンポジウム、さらに同12月7日の長崎市議会における「天皇に戦争責任はある」という本島長崎市長の発言など、過去において、天皇の名のもとに侵略戦争に加担してきた日本の国民としてあたりまえの発言を支持し、連帯の意志をここに表明いたします。

2、私たちは、前記のような1連の発言や行動に対し、発言の撤回を求めるなどさまざまな圧力が加えられ、さらに暴力的威嚇.脅迫が行われている現在の事態を深く憂感しています。

思想・信条・言論・信教の自由が暴力によって踏みにじられることは、絶対に許せません。

3、私たちは、国際社会で世界の人びとから信頼を得るためにも、過去の誤った歴史を謙虚に反省し、天皇制と天皇の戦争責任、「君が代・日の丸」の強制・元号・靖国問題など、天皇制と深くかかわることがらについて、自由で広範な議誰を行ってゆく必要があると考えます。誰もが自由に意見を述べあうことによってのみ、民主主義が成立するからです。

1989年3月

その後の長崎市長のことなど。

お読みになった方もあると思いますが、89年7月18日号の『AERA』に、鎌田慧氏による本島等長崎市長へのインタビューが掲載されていました。市長の生立ちゃバックボーンになっているともいえる体験などが紹介されていて、これは一読の価値があります。

ところで、本島長崎市長はここへきて急に「天皇に戦争責任はあると思う」と発言したわけではありません。今まではマスコミが取り上げないので、東京からは見えませんでしたが、被爆都市の市長として、核廃絶などに関しても、積極的な発言をしていたようです。今回の発言のお陰で、その後の彼の言動が伝えられ、そのたびに感動しています。

まず、切り抜き情報誌『月刊女性情報』(パド・ウィメンズ・オフィス)にスクラップされた『西日本新聞』6月29日付によれば、市議会で「〝ミス〇〇〟の選考は女性の商品化につながり、遺憾に思う」と発言。「〝ミス旅博〟の募集で、満18歳から25五歳までの未婚の女性という条件があり、私も主催者に抗議した。大きな差別につながる問題で、本質的な精神として女性蔑視を持ってはならないと思う」とも述べたそうです。ただし、その記事によれば、波平恵美子という九州芸工大の教授が「……美しさは、女性の〝力の発現〟問題はミスの扱い方。ただの飾りとしてではなく、その美しさを発揮できる役割を与えれば、蔑視とは言えないと思う」などと発言したとか。まったく事の本質を理解できていない女性のコメントには、いささか憤慨しています。

次は、テレビのニュースなのでご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、表敬訪問に訪れた韓国原爆被害者協会2世の会の代表に対して、日本人としての謝罪をしました。私は、昨年(88年)夏初めて広島に行き、韓国人被爆者の慰霊碑を見ました。それは確かに原烙ドームを遥か彼方に背にして、平和祈念公園の外、太田川のこちら岸、道路に面して建っていました。

今年(89年)の「長崎平和宣言」は、市長の「今年の主題は、政府に我々の考えをきちっと申し上げることだ」との考えから、非核3原則の立法化などを盛り込んだ「非核を含む平和宣言」(7月27日『朝日新聞』)として報道されているような内容を持ったものです。

さらに、このところベトナムからの難民がたくさん長埼に上陸していますが、いわゆる「偽装難民」といわれる人びとに関して、「ペトナム難民を装った中国人に関しても、生活に困って故郷を出た人たちに変わりはなく、人道的な立場から考え、むやみに強制送還すべきではない。政府がこの問題にどう対処するかで、日本の国際性が試されている」「香港が5万人も受け入れているなら、日本が100万人ぐらい受け入れてもおかしくない」「もはや単1民族であることは自慢にならない。世界市民としての感覚を大事にしなければ21世紀は生きられない」(9月3日『朝日新聞』)と発言しています。

この記事を読んだときは思わず感動して、ジーンと来てしまいました。つぎつぎと難民が標着している長崎の地元で、このような発言をするということは、大変なことです。

また、長崎港に入港した米海軍フリゲート艦の艦長が市長を表敬訪問しました。「核搭載の疑いがある」として本島長崎市長らはかねてから入港に反対していましたが、「『核を積んでいるかどうかを聞き、被爆都市の市民感情を説明する』という理由で訪問に応じた」もので、「平和公園への献花の同行は断った」そうです。(9月16日『朝日新聞』)——この《蜚語》の発行が遅れているうちに、岩波書店から『長崎市長のことば』という本まで出てしまったくらいです——。

これはもうとにかく1度長崎市長にお会いしたいと思うにいたって、いろいろ画策していたところ、8月末に別の仕事で長崎に行った山口泉さんに先を越されてしまいました。彼の会見記は、次号に掲載いたします。お楽しみに……。

緊急特集のお知らせ

1月19日、長崎市役所前で本島等長崎市長がピストルで撃たれました。その直後から、マスコミを通じて「言論の自由を守れ、言論を暴力で圧殺しようというのは許せない」などのコメントが一斉に聞かれました。そのこと自体に異論はありませんが、今回の本島氏の問題を「言論の自由」云々で言ってしまうのでは、彼が投げかけたものに対してあまりに無責任な態度ではないかと、暗沿たる思いでいます。そこで、《輩語》の次号は予定を変更して、「緊急特集――本島等長崎市長暗殺未遂事件」とすることにいたしました。「教育特集」は10号に繰り延べますが、本島氏が銃撃されたのと同じ19日に、福岡県立伝習館高校の3人の教師処分取り消しを訴える裁判の、最高裁判決が出ました。その内容たるや、暗渥たる思いをさらに深めるようなものでした。それらの内容にも触れながら、教育の問題から国家や天皇制までをも射抜くことができればと思います。新シリーズの「小論文体策」も10号から始まります。みなさんの力作をお待ちしております。

☆☆☆☆☆

特集 水俣へ/水俣から

水俣の現在、私たちの現在……。

映画『無辜なる海』上映会の記録

1989年2月26日(日) 東京・目黒区民センターにて

対談 水俣から阿賀野川へ―――砂粒の時代のなかの《水俣》の倫理

佐藤真×山口泉

●佐藤真(さとうまこと)映画監督。1957年、弘前市生まれ。(*)東京大学文学部卒業後、映画制作の途へ。81年から水俣市に住み、フィルム工房助監督として、水俣病患者の暮らしを描いた記録映画『無喜なる海』(1983年)の制作と、その後の自主上映活動に携わる。1989年春以来、阿賀野川中流の新潟県東蒲原群三川村小石取に設営した《阿賀の家》にスタッフとともに住み、新潟水俣病の記録映画『阿賀に生きる』を撮影中。

(*)2007年9月他界されました。

●山口泉(やまぐちいずみ)作家。1955年、長野市生まれ。東京芸術大学美術学部中退。77年、『夜よ天使を受胎せよ』で第13回太宰治賞優秀作。89年、『宇宙のみなもとの滝』(新潮社)で、第1回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞。ほかに『吹雪の星の子どもたち』『星屑のオベラ』(径書房)『旅する人びとの国(上・下)』(筑摩書房) の終わりのための五重奏』(河出書房新社)等がある。

■水俣との出会いから……。

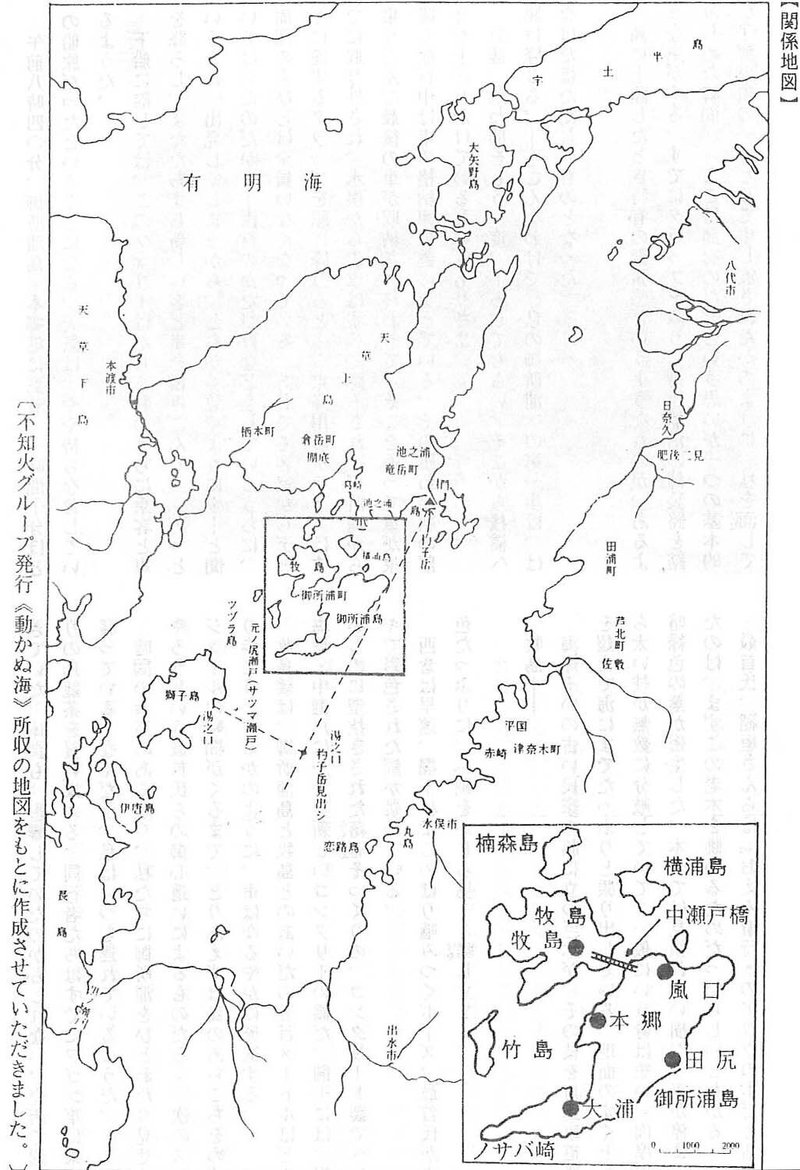

山口 私自身は去年(1988年)の夏、初めて水俣に行きました。東大助手の最首悟さんの主宰されている《不知火グループ》が、水俣病の患者さんたちの「原因裁定」のための間き取りをする際のメンパーに加えていただきました。いわば非常な新参者ということになります。水俣市から、さきほどの映画に出てきました御所浦、さらにその先の横浦——映画で話しておられた岩本さんがお住まいになっているところです——を回ったわけです。いま映画を拝見していまして、去年の水俣の旅のことをとても懐かしく思い出しました。この懐かしさというのは何だろうという気がするんですが……私のようにふだん東京に暮らしている人間が、こういうことを言うのは僭越だし危険でもあるんですが、1度行っただけで水俣とか不知火海というところが、自分にとってのある精神的な支えといいますか、宝になったような気がしているんです。いま見せていただいた『無睾なる海』は、1時間20分ほどの作品ですが、それを観ることを通じ、水俣病について最低限の歴史的な経緯と現在の状況が分かると同時に、たとえば私や私の友人たちが水俣に行ったときに体験した、人に出会っていくというプロセスが凝縮されているという思いがします。6人のスタッフのお1人で、カメラを担当され、さきほどナレーションもされていました樋口司朗さんには、昨年、水俣を訪ねたおり丹念に市内を案内していただきました。彼はいまも水俣に留まって、無農薬のみかんや甘夏の栽培のお手伝いをされながら、水俣をビデオにしていこうとされています。また、今日おいでいただた佐藤真さんは、阿賀野川下流に発生した新潟水俣病について、今後さらに新しい映像的なアプローチをしていこうとされている方です。

『無辜なる海』は、たんたんと語られている映画ですが、登場される4家族の方いずれもに、こういう人たちと出会うことができるという喜びを観る者に感じさせてくれる作品でした。この作品を作られた方がたが、現在もおのおの違った形で水俣とか日本の社会の現実に直面しようとしている、そこにこの作品の熱気や密度みたいなものを感じる気がします。

佐藤さんとは去年の暮れに初めてお会いしました。『無睾なる海』という映画の評判はかねてから聞いていたんですが、お会いしてみたら私とほぼ同世代の方だったのに驚いたんです。そうした方が《水俣》にどのような形から入っていかれたかということを知りたい。映画の冒頭にも、かつてあれだけ騒がれた水俣がいまどうなっているのか知りたいという動機が語られていましたが、まず佐藤さんご自身と《水俣》との出会いというようなものがあったら、まずお話いただければと思います。

佐藤 僕自身の経緯ということは大したことないんです。たまたま学生時代に「実践学校」という形で——水俣というのはよそものといいますか、僕らみたいな人間に門戸をひろげてくれる場所でもありますので——そういう形で水俣にたまたま行ったときに映画の話があって、乗らないかというふうなことで、そのスタッフに加わったというふうな経緯なんです。ですから大したことをお話することはできないんですが、むしろ僕が水俣ということ考え出したのは、ほんとうはこの映画を撮り終わってから、上映で回ったときだったということがありまして、そこから僕と《水俣》とのかかわりというのが、逆に始まったんじゃないかと思っています。

というのは、さきほど山口さんが話されていたことなんですが、水俣というのは非常に懐が広くて、あったかいところがある。しかしその反面、水俣から離れれば離れるほど水俣の問題はクリアーに見えやすいということもあるわけです。フィルムを持って東北とか北海道なんかを回っていたんですけれども、チッソがあって患者があって、しかも患者のなかには重症の人から、はた目でみても分からないような軽症の人まで、さまざまいるわけですけれども、その総体としての水俣病の問題ということが、かなり明確に見えるわけです。それが、逆に水俣に近くなればなるほど、そのことが見えてこなくなってくるということを、僕は旅をしているあいだに思っていました。

最初は被害ということを一所懸命撮ろうと思ってカメラを回していたんですが、僕らが被害というのは、単に症状がこういう順序でこういうふうに並んでいますと説明をすることじゃないだろうということに気がついたのは、ほとんど映画を撮り終わったころというか、編集をしているころだったんです。実は僕らが撮っていたのは——被害ということを通してですが——僕らが勝手に惚れこんで「好きだなあ」と思っていた人たちの家族を撮っていたんだということに、改めて後になって気がついてきた。それとともに、実はその家族ということでは撮れない世界がいっぱいある。触れてはいけないような世界がいっぱいあるなかで、僕らの映像に立ち現われてくれた人たちの世界というのは、ある意味ではいちばん純化されてきたような形でしゃべってくれたんじゃないかと思っていました。

ほんとに《水俣》の世界というのは、きれいな側面と、ドロドロしている——ある意味では水俣の患者さんのなかでもそうですし、水俣の町が患者に対してとてつもなく辛くあたる、そうしたあり方の怖さということも同じで、そのほうが実は非常に怖い。そこは決して僕らみたいな人間が触れられないなということを、逆に僕は上映をして回っているときに感じたわけです。 北海道とか東北とかあちらこちらで関心を持っている人たちが、生き方の規範にしたり典拠にしたりというような対象として考えている水俣の在り方のなかで、僕らの映画が回っていくとき、ほんとに水俣の怖いところというのは、実はなかなか伝わらない。あるいは公害が起きたときに、非常に大問題になる前に潰されていくという過程が、いま、見えない状況になっているのではないかなあというふうに思っています。

きっかけは非常に単純でして、単に水俣に行ってみて、そこが僕らみたいな人間を、何人かの人たちが受け入れてくれて、そのことに喜びを感じながら暮らしはじめて、いろいろな人たちとすこしずつ接点が始まってきたわけです。けれども実はその向こう側にもっともっと怖い世界があるなということを、上映の過程のなかでちょっとずつ気がつきながら、そのことを何だったんだろうかと考えるところから、僕と水俣とのつきあいがほんとの意味で始まったかなというふうに思っています。

■記録映画という方法

山口 記録映画というものはおしなべてそうであるのかもしれませんが、佐藤さんたちがこの『無辜なる海』を撮られたときは、最初に《水俣》という世界に入っていって、実際に映画を作っていくという入口に入るまでの時間、プロセスがとても大きいものだったそうですね。1年くらいはカメラを回さずに土地の方たちと、どう接するか、どう生活するかを、いろいろ考えられたということをうかがいました。ずっと、ところは福浦ですか?

佐藤 半年くらい回らなかったんですねえ……。最終的に1年間くらいだったんですが。 回らなかったというのは、単純に回せなかったんですねえ。それは、半分以上はビビったという世界でして……。というのは、僕らが入っているころは、今もそうですけれども、あえてまた水俣病のことを世間に触れてというのではなく、むしろ、できれば黙って静かにしてほしいという雰囲気がありました。 特に僕らが住んだ福浦というところは、水俣市内からもだいぶ離れているところですし、かなりきちっとした運動でやっておられる方たちもいいっぱいいらしゃるんですけれども、その中でもやはり「あえて水俣の映画を」というふうな雰囲気にはなかなかならなかった。

むしろ僕らが最初、村に入った時は、福浦では映画はほとんど撮影はしないですし、村の人たちには「おまえさんたち、何しにきたのかね」といわれると、「いや、みかんの映画を撮りにきた」(笑い)というふうなことを言っていたような感じなんですね。みんな知っているわけで、患者さん同士は全部知っているわけですけれども、村の中でも水俣病のことを面白くないと思っている人たちが確実にいます。そのなかで、あえてみんなのまえで水俣病の映画を撮りにきましたということを、わざわざ言うこともないなという感じでもいたんすね。

そうした形で僕らが入っていき、少しずつ、つきあいが始まっていきました。だいぶのんびりはしているんです。普通だったらもっとロケハンとか、その準備の段階で決まっていれば、ほとんどそれで撮影に入るんですが、実は僕らが入ってカメラを持ち出したのは半年過ぎてしまったということなんです。それが良いのか悪いのか分からないんですけれども、そういう時間の中で撮れてきたフィルムが、結果として残っているということだけは言えるかなという気がするんです。

山口 そうするとその最初の半年間というのは、実際の映画の仕事では全然なくて……まったく漁村のなかで、大体どんなことをなさっていたわけですか?

佐藤 毎晩、酒を飲んでいました。(笑い)

山口 土地の方なんかも、しばらくするうちに加わって……。

佐藤 だいぶ後のほうから。夜中に、なんかよくわかんない人たちがきて、僕らの借りた家が昔、豆腐屋さんをやっていたもんで、その「ばあちゃんを知っている」(笑い)とかいう人がきたりとか、もう最後はほとんど、わけわかんない世界になっているんですけれども……。そういうふうになるまではほんとに時間がかかりましたね。最初はほとんど、あいつら何をしにきたんだろうという感じで。

山口 こういう形で地域に入っていくというのは、佐藤さんたちのとられているいわば常套手段といいますか(笑い)こんどの新潟水俣病の記録映画『阿賀に注きる』でも、囲炉裏付きの素晴らしい小屋を借りて……。

佐藤 小屋ではなくて、一応「家」なんですが。(笑い)

山口 あ、どうも失礼しました。水俣は焼酎がうまかったけれど、新潟は酒がうまいというととで……。

佐藤 お聞きの皆さんもぜひ、どうぞ。

■なぜ、いま新潟水俣病を?

山口 ところでいま、たとえば〝チェルノブイリ〟以後に世界全体が、その環境がこういう危機に晒されているんだというような文脈で言われだしている論調がありますね。むろん《水俣》を出発点として、これは単に水俣の問題ではなくて、全人類的な危機なんだという形で、反原発運動みたいな方向に転換していくことももちろん可能だと思いますし、原発とかそういう大規模な環境汚染の問題というのが、ないがしろにされていいわけはないと思うんですけれども——しかも私はそういうプロセスのなかで佐藤さんが、『無睾なる海』を経て、今度はあえて新潟水俣病の方に入っていかれるということ——そのことにとても関心があるんです。

というのは、水俣病の問題はいっきにいま、全人類が水俣的な状況にいるんだという形に拡張してしまうことに、少し疑問を感じているとこもあります。水俣と東京はやっぱり違うし、水俣のなかでも、現金収入が取れるという形でチッソに入っていく人もいれば、逆に海を奪われていくという人もいる。だから水俣病にはやはりある意味で構造的なところがあって、それをそのまま、今度は東京に生きていて、なんの関係もないと思っていた自分たちにも、いつチェルノブイリの放射能が降ってくるか分からないという、そうした次元での選択としてでなくて——もう1回阿賀野川の方に向かわれているという、その辺の動機についてうかがいたいのです。

佐藤 いま準備しているのは、前からぜひ撮りたいなあと思っていたものです。阿賀野川という新潟に流れる川で、長さではそれこそ日本で8番目ですけれども、かなり水が豊富なんですね。背後に、尾瀬から、只見川の水系の深い雪山から、抱えている川です。そこの阿賀野川の暮らしのなかから映画を撮りたいと思い出したのがだいぶ前でした。

『無睾なる海』の上映のときに、スタッフ4人でしたので全国を区分けをして、まあ、僕は三国峠から北という単純な区分けをして、ずーっと北海道から新潟を回ったんです。そのときに新潟の人たちに出会って、やがて新潟で映画が出来たら良いというようなことを、そのときから話していました。

新潟というのは、同じ水俣病といわれますけれども、県内でもほとんど知られていない。僕が水俣の映画持っていって新潟県内を回っていても「そういえば新潟県にも同じ水俣病があったね」というふうな状況もあります。水俣の運動のなかで、もちろんいろんな方向性とかありますけれども、患者の魂ということを伝えてきた石牟礼道子さんの文学にしても、今までの土本さんの映画にしても、不知火海というあの海に関してのこだわりのなかから、ある患者の精神世界みたいなもの、水俣病事件が起こる前の海の世界に関して、漁り民みたいな人たちの生きざまに関して——勝手な思い込みも半分含めながら——近代以前の世界、公害が起こる前の世界に関して、かなり丁宰に書き込んでいると思うんです。そういうところで伝わってくる水俣の世界というのはまったく、1人1人、患者1人1人の世界として、海が見えてきたり不知火海の漁が見えてきたり、そこがまた壊されていく過程が見えてくると思うんですけれども、そういうのが新潟の場合にはほとんどない。

僕は東京でほとんど育っていますので、東京の中小河川、石神井川とか神田川とかのイメージが強い。川の暮らし——川で漁をして、そこで生計を立てるというようなことが、どこか想像力としても届かない。ところが、その阿賀野川というのは、それだけ豊かな川であったのが、昭和40年代(1965)から50年代(1975)にかけて急速に変わってゆく。川の暮らし自体もなくなって、今はほとんど「どこで漁をやっていますか」といったって、ほとんど見えてこないということが現実にあります。水俣に行ったとき僕らが、何かある故郷だというふうに仮託できるような風景や暮らしがあったようには、阿賀野川沿いの暮らしは、風景は、めんめんと生きている感じゃないんですね。

しかし、その川筋を回っていろいろと話を聞いてみると、かなり年配のじいさんばあさんたちの話で、確実に大きな川の流れというのがとうとうと見えてくる瞬間が、話を聞いていてもあります。そのなかで、川を通して公害事件が起こる前の暮らしというものをもう1回見据え、運動を作っていったり、そのことにこだわっていったりするというふうな動きをやっている人たちに、僕は上映会のときに出会って、酒も飲みながら挑発もし、されがら新潟というのは誰もやったことがない場所ですし「いずれ、ぜひやろう」というふうな話をしていたのが、もう5年前ぐらい。

それで、映画を撮りますということで、僕が1人で行き出したのが1昨年の4月でした。とりあえず映画を撮りますということ以外なんにも決まらないまま、僕自身にとってはスタートをしだして、去年から「阿賀の家」というのをお借りし、そこにスタッフが住めるような形で、去年から上映会をやってみたりといった動きを開始したんです。

■共同体的世界と人間の絆

山口 さきほどの『無衷なる海』のなかで、吉本モモエさんがおっしゃっていたことですが——娘さんの病気に関して、病気の苦しみだけじゃなくて、経済的な苦しみだけでもなくて、もっと別のものがあったということ。かつてはどんなやなことがあっても翌日海を見れば、すごく救われた気持ちになっていたのが、水俣病ということで相互の人間関係自体から遮断されてしまうわけですよね。店で買い物するとき、お金を払おうとしてもうちわでしか受け取ってもらえないとか。

水俣で、浜元二徳さんにうかがったお話も思い出しました。浜元さんもやはり最初期の水俣病患者だったわけですが、当初は伝染病だと思われて、保健所の人が白衣を着て消毒に現われ家を消毒されているのを見て、非常に辛い気持ちがしたというふうにおっしゃっていたのが、とても印象に残っています。

この意味では、かつての豊かな世界というのは、同時にまた人間関係においては、極度にある共同体的なものの絆を基盤にしているものでもあるのではないかという気もするんですが、阿賀の場合はどうですか。

佐藤 かつての人間関係ですか?

山口 共同体というのがもしあったら、それはたしかに豊かであるかもしれないけど、いったんその人たちから遮断されてしまうことが決定的な打撃になる世界でもあるんじゃないかという気がちょっとするんです。水俣で初期に起こったようなそうした問題というのは、新潟でも同じような形で起こっているんでしょうか。

佐藤 それはやっぱりね、同じですよね。だから「川筋もん」という言葉も生きていますし、村というか土地を持っている人たちからは、区別も差別もされている人たちです。特に平野部に流れている川の、川筋に住んでいる人たちにそういういわれ方をするところがあるんですよね。

山口 発見史にもそれが影響しているということを前におっしやっていましたね。水俣の場合も、海岸添いの漁師から始まっているし、阿賀野川の場合も上流の方が取り残された形になっている……。そういうものをも含めて、やはり自然を基盤にして豊かな世界のイメージがおありになると——。

佐藤 それと、昔が豊かだったということを、水俣というときに簡単にいっちゃうことがあるんですね。あるいはその水俣の蘇りということも、非常に簡単に……。

それが、もう一方でヤバイなと実は僕は思っているところでもあるんですけれども——不知火海にしても、阿賀野川にしても、たしかに昔は川の暮らしというか、川と暮らすしかなかったわけです。僕らも今の河川工学のありかたというのはとてもおかしいと思います。必要もないのに3面コンクリやっていったり、ほとんどただの雇用促進事業として護岸工事をやっていくなかで、川がどんどん壊されていくのは現実だと思うんですけれども、でもどこかで、ほんとうに堤防がなかったころに比べれば良くなったんじゃないかと思うところもあるんですね。いろいろ話を聞いているなかでも、水俣病に関しては国家というものに対して強烈に闘っている患者さんたちが、もう一方で河川改修に関しては、国家にまったく両手を挙げて歓迎をしている。大正4年から始まった阿賀野川の河川改修なんですけれども、前には毎年雪白水という雪解けの水で、年に2回から3回、家は流されはしないですけれども、洪水にあっていたというのが現実なんですね。

もう一方として僕は、洪水は起こってもいいんじゃないかなんて思うこともあるんですけれども——たとえば相米(慎二)さんの『台風クラブ』じゃないですけれども、台風とか洪水というのは実は僕らは非常に楽しみにしていたりなんかして(笑い)、人が死んだりすると大変なんですけれども、人が死にそうな恐怖感というのは子どもながらに楽しみにしている。実は川筋の人たちも、堤防がまったくありがたいと言いながら、一方で洪水とか大水というのは実に楽しみにしているんですね。

昔からそうですけれども、洪水になりますとたしかに大変なんですが、流木はいっぱい流れてくるし、かなりひどいのになると、洪水の泥水のなかに飛び込んで泳ぐのがいちばんスリルがあって面白いという人たちが上流のほうにいたりとか……。僕たちが対策としてどういうふうに川を治めるのかというふうな立場で考えてしまうと、全然見えてこないような暮らしの在り方というのが、実はいっぱいあるんじゃないかなと。それは水俣病の患者に対しても、そうなんですけれども……。

■人間は、誰によって支えられうるか。

佐藤 ところで、これは逆に僕がお間きしたいんですが、山口さんが『星屑のオペラ』という本で書かれていたなかに「子どもの私有制からどっかで離れなくちゃ、ほんとうの運動というのは始まらないんじゃないか」とおっしゃっているところがありますね。きょう観ていただいた映画で、いちばん最後に小崎達純さんに、お母さんがいろいろしゃべるところがあるんですけれども、ある時期に「自分が動けないということを、ほんとうに悔しいと思わないか」というふうなことを質問したら、「いや、そんなことは思わない」と彼が答える。それは実はしかし、親を思って言っているんだと語られるところがあるわけです。ある人から、あの映画を観て「水俣の親というのもほんとの親馬鹿で、子どもが可愛くてしょうがなくて逆に安心した」と言われたんです。ある意味では実際そういうことがあったと思うんですけれども、ただ、胎児性の人たちにとっても、達純さんにとっても、親から自立することがどういうことかというのが、実は僕らの映画のなかからは全然見えてこない部分があるんですよね。そのへんで、山口さんが思われたことをお間きしたいのですが。(笑い)

山口 どうも……。私も、そのへんの話にどっかで持ち込めればって思ってました。(笑い)

そうですね。『無睾なる海』を拝見していると、その話に最終的には触れざるを得なくなるんです。そういう作品だと思います。終わりの方に出てこられる達純さんの、映画を観ているこちらを真っすぐ見据えている眼の強さ、輝かしさみたいなものがとても印象に残っているんですけれども、同時にあどけないともいえそうな微笑を浮かべらていれる。達純さんを支えている強さというのは、もしそれが「強さ」だとしたら何なのかということを考えます。私はきょうで2回、観ているんですけれども、終わりの方で達純さんが緒方正人さんにインタヴューされて、「水俣についてどうしてほしいか」と間かれたときに「世界の人たちに知ってほしい」と、「空港に本を置いたりして」と答える——あれは一体、何によって可能なのかということを、私はとても知りたいんですね。それはとても単純なものなのかもしれませんし、非常に深い謎でもある。分かるような部分もあるし、また謎としてしか分からない部分もあって……基本的には、他人のことはまず分からないという立場を私はとっているんですけれども、たとえば眼に見える形ででも障害や苦しみを持っている人のそれについては、持っていない側は分からないという立場でしかものを言えないと思う(だからと言って、何1つ発言する資格がないかというと、そうも私は思いませんが……)。それに対しては、私が他者に対して、他者が持っていないけれど自分がマイナスと感じるようなものを、類推しながらしか考えることしかできないというような気がしています。水俣病の被害民であるあの方たちを、別に私は神様のような、自分たちと本質的に違った存在とは思わない。

また一方、映画のなかで吉本モモエさんがきわめて大切なことをおっしゃっていましたね。吉本さんがお子さんと一緒に入水自殺、心中を図ったときに、偶然にも海の向こうの方からおじさんが舟でやってこられて、さとされる.「シャバで起こったことは、必ずシャバで解決つくんだから」と——。この言葉は、水俣病だけじゃなくて、この世の中の現実のいろんな問題を、変な宗教とか、そういう神がかりの慰安といった方向に転化させてしまう傾向に対して、巨きな歯止めになっていると思う。人間の社会のなかで起こった悪にほんとうの解決があるとしたら、それは人間の力で、社会の中で解決していく以外にあり得ないということですね(水俣病の問題が、この意味で解決可能なのかどうかは、難しいという気もするのですが)。

達純さんについても、私は決して彼が他の人びとと違った人間だとは思わないですけれども、でも彼が自分の病気のことを1年ごとに悪くなっていくというふうにおっしゃりながら、同時に《水俣》についてこうしてほしいという言い方には、二重三重にすごく強いものがある。少なくともあの瞬間の達純さんは、私たちよりもはるかにあの論理のなかで巨きな強い力を持っている。それだけだを強調するのは別の意味で危険なんですけれども、そういう面は確かにある。

このとき、お母さんがおっしゃっていたように、どちらがどちらを支えているというようなことではなくて、支えあっているといっていいのか——あるいはそこまで言ってしまうと言い過ぎになるのか……少なくともたった1人で存在しているわけではなくて、達純さんは御両親がどういうふうに自分を思うかということを、考えられながら生きているわけだし、御両親はまた逆の視点を持っている。1人だけで孤立して苦しんでいるということじゃなくて、関係のなかでその苦しみがいろんな形で支えられているんだというのが非常に良く分かります。

その意味で、始まり方のジャンルとしては親子関係なんですけれども、じゃあ、あれが逆に親子関係のある純粋な形なのかといえば、もうそれだけではない。そこから出発しているかもしれないが、すでに何か別の、次の次元に入っている部分もあるような気がするんですね。

それは〝健康〟とか〝正常〟とかいうのがどういうことか、幸福感……そう、何を幸福かと考えるかという1点が絶対的なポイントになってきて、一般のマイホーム主義的な、両親がいて、子どもがいて、みんな元気で、金があって……というような一元的な幸福しか考えられないときには、不幸というのは無数に舞い下りてくると思うんですけれども、それをもうちょっと高いところから突き崩していく力が、達純さん親子の関係のなかにはあるような気がするんですね。だからといって気持ちさえ豊かならいいわけじゃなくて、明らかに被害を受けている人たちだから「シャバのことはシャバで解決していかなければならない」んだけど、でも、水俣病は治らないという部分をもっていて、お金では解決できないというときには、ああいう方向が出てくると思うんです。

私が好きなジャーナリスト兼小説家で、チェコスロヴァキアのユリウス・フチークという人がいます。この人は第2時大戦中にドイツがチェコスロヴァキアを占領したときに、共産党員でレジスタンス運動をするんですね。みんなが亡命を勧めてくれて、旅券とか旅費とかを用意してくれるんですが断り、結局チェコスロバキアに残って2年ぐらい危険な地下活動をして、最後はゲシュタポに逮捕されます。逮捕されてから凄まじい拷問を受けながら、各地の刑務所を点点として、最後は絞首刑で殺されます。逮捕されたときからもう、自分は捕まったら死ぬのを覚悟していたと言っていて、ゲシュタポに捕まってから入っていた刑務所のチェコスロバキア人の監守の協力で、手記を残すんですが、それには自ら『絞首台からのレポート』という表題をつけているんですね(岩波文庫/栗栖緞訳)。その終わりで、いよいよドイツ国内の刑務所に移送されるというとき、もう時間がなくて最後の走り書きで、もしかしたらいつかこれを読んでくれるかもしれない、後に生き残る人たちに呼びかけた言葉のなかに「もう劇ではない。これは生活なのだ」という言葉が出てきます。いま自分が牢獄に閉じ込められて、もうすぐ絞首刑にされるというのは、それ自体1つの《生活》なんだと。そして「生活には、観客はいない」ということを言っているんですね。その最後の「生活には、観客はいない」という言葉に、誰かに見てもらうために生きているわけじゃなくて、誰がいなくても自分は自分で生きていくしかないんだけれども、しかし自分のいま負う運命をどうやって支えていくかというときの圧倒的な重さを感じるわけです。達純さんやモモエさんのお話にも、観客とか、見てもらうためのものとか、何か別に目的があるのではなくて、でも自分を支えていかざるを得ないという、そのことをすごく輝かしい勇気をもってやっておられるという感じがして、この映画のエンディングに、深く打たれるものがありました。

■「水俣」を撮りつづけること——

佐藤 映画ということが、実際この映画もケレン味がないというか、小手先の技術がまったくないというか、聞いた話をただ撮ってつなげているだけの、今つくづく久しぶりに見て、まったく単純な映画だなあと思ったんですが、実は話を間くということが大変なことだなあと思った映画でもあったんです。僕にとってはですね。人の話というのは実に曖昧で、ある意味ではいい加減なものでもあって、決して事実である必要はないというふうに思うようになったものでもあります。

結局それが、ほんとうの正確な事実じゃなくてもいいんじゃないかというふうにも思っていますし、カメラというのは、第3者の目に無理矢理にでも触れさせられるという機能を持ったものですよね。自分の過去をああいうふうに、どこに行くのか分からないものに関して話すというのは、僕らでも大変ですし——それどころじゃないわけですね。

水俣というなかでの患者さんたちの豊かであった海の世界を壊してきた、近代なり、チッソなりというふうなもののなかで、クリアに見える水俣病の事件の構造と別な次元で動いている方向——身体が悪い人たちが出てきたときに、そのことをどうにかしようということじゃなくて、逆にいまの認定とか棄却とか補償金の問題で、村の人間関係から何からずたずたに壊されざるを得ないというか、どちらかというとお互いに足を引っ張らざるを得ない構造のほうが、実は怖い。その闇のなかに水俣病のほんとうの怖さがあると——もし、これから原発も含めて事故が起きたり、あるいは何かの公害事件が起きるときに、そういうところから始まるんだなという予感はもっているんですよね。つまり大事故が起きて、たいへんなことが起こったときはもう終わりなんですけれども、少しずつ身体が悪くなること、少しずつ調子が悪くなること、少しずつなんかおかしいなあと思われる人たちが出てくるときに、そのことを一斉に地域のなかで封じ込めるみたいな。

この村が生きていくためには、おまえさんたちがものを言ってもらっては困るというふうなことが、少しずつやられているんじゃないか。実はそれが、いちばん怖い。そういうところというのは、僕は撮れないなというふうに思い出したこともあるんです。つまり、水俣のいちばん怖いところというのは、僕らの生きている都会なり、会社という1つの村にしても、やはり同じようなことをやっているんじゃないかと気づかされる点。

ちっちゃく変わっていくことは、変わっていくことがおかしいわけですね。 身体の被害というのは傍から見えなくて、外見から分かったときはもうほとんど終わりということですから。原発の放射能にしたって、身体が悪くなっているのが傍から見えたら終わりなわけですよね。どこから入ってきたか分からないことで、どういう向きになるか分からないというときに、少し身体が悪いということを取り上げている人たちを、あいつらはどこかでどうもおかしいと、政治に絡んでいるんじゃないかと切っていく構造はどこでもあると思うんですね。それをえんえんとやられてき、人間関係が非常にずたずたになっているところが水俣の世界だと思う。そのなかで映画に出てもらった人たちというのは、映画に出るというのがいかにしんどいかということがあるわけですよね。また水俣病のことでなんだかんだ……っていう、映画に出て大騒ぎをしているというように言われる世界で、しかも自分の体験をカメラという機械の前で裸にされるような怖さの前でしゃべるというのは、実はたいへんなことであってですね、僕らも素人だからほんとに悩んで、「これは撮るべきではないんじゃないか」というような話を、真剣にしたわけです。僕らがいちばん大喧嘩をしたのが、今だったら平気で「これは撮るべきだ」と撮ってしまうんですが、達純さんが寝ているシーンがあります。彼がテレビを観ているところで、その向こうに小崎達純さんのお父さんが出てくるんですが、日常としては2人とも調子が悪くてごろごろ寝ているわけですけれども、そういう絵がほしいということで、「そんなふうにわざわざやってもらうということはどうか」とか、「それが日常なんだから撮らせてもらうべきだ」とか——。しかも、僕らは小崎さんの家の日常性にはいっさい、つきあっていないんです。僕らは小崎さんとつきあうときには、夜の8時か9時には必ず帰っていますし、小崎さんのうちで僕らはおじいちゃんとはほとんどつきあいがなくて、ばあちゃんとはすごくつきあいがあったりと、そういうことがありました。どこかで小崎さんのうちはここまで入っていいけども、それ以上は入いっちゃいけないなという線が僕らの側でも当然ありましたし、それから、小崎さんの家の側でも当然あるんですね。

つまりその、映画っていうのがどこまで入っていくか分からないという、一般論としての恐怖感じゃなくって、やっぱり、なんかその枠みたいなことのなかで、僕らが、精一杯撮れたのがここまででしかなかったというふうなことなんですね。

山口 もっとおうかがいしたいことがたくさんあるんですが、どうやら時間になってしまったようです.きょうは偶然にも水俣からこられている辻澗さんはじめ多くの方にお集まりいただきました。佐藤さん、皆さん、どうも長時間ありがとうございました。

〔テープ起こし・遠胆京子/構成・山口泉〕

☆☆☆☆☆

1986年3月 (註1)

藤本寿子

シンとした夜があった。木立は規則正しく並んで、静けさを次々に伝えているかのようだった。見上げた空には冷たい空気が舞い上がって、県庁のこの周辺が都会でありながら、どこかで息づいているような、そんな感じの中にいた。ここで、この場所で何度座り込みをしたことだろうか。でも、この夜は静まりかえった閤のなかに1人の私がいた。——何を闘おうとしいたのか——1987年7月(註2)、決 してそれから先は戻ることのできないはずの水俣病患者切り捨ての道が出来上がった。患者は何年も待たされたあげく次々に切り捨てになっていった。国は莫大な水鐙汚染と水俣病の申請者にまっすぐ対峙したかのように思えた。水俣病が出はじめた頃、村の中で1家1族、墓まで掘って掘って掘り上げて出と湯堂部落の小母さんが言っていたけれど、国は「この国から墓まで掘って出ていけ」と、そう言っているのと同じだと思った。右手でもなく左手だけでもなく両手で患者を抹殺しはじめた。そしてこの時、1987年のそれまでの患者の抵抗として続いていた、棄却のための検診を拒否するという検診拒否運動を続けた患者の医療貨を打ち切るというのは、息絶えだえの患者を、ますます見えない渕へと追いこんでいくことに思えた。理屈ではない思いが私の全身をふるわせた。思い余って患者の世話人会で「医療費の打ち切りを白紙撤回させるまで座り込みをしましょう」と言った時、川本輝夫さんは「出来るわけなかったい。それより私は見苦しかし、きつかし、自宅まで検診に来て欲しか。その内容で行政にはがきを出そう。どうせ、来るわけなかつやっで。正攻法じゃなか。まあ、横からの攻撃たい」という意見だった。どんなに頑張っても、どんなに叫んでもどうにもならなかったことかもしれない。患者は大きな壁の前で小さな次の手を打たねばならなかった。たぶん結果は川本さんの言うとおりだったのかも知れなかった。でも私は患者のこの孤独がたまらなかった。大きい黒い手の中での患者の孤独を思えば本気で闘いたいと思った。

「出来ない」という人への反発もあった。次の日、相思社のミーティングで「県庁で座り込みをしたい。1人でも」と言うとみんなは、止めるも反対するも茫然という感じで、「やるなら相思社をやめなきゃいけないぞと言われたことを覚えている。

それから丸1日。本当に1人でやるのかやれるのかその渦巻きのような葛藤の中にいた。それが過ぎて、この木立の中ではシンから1人だった。突き落とされたかのように孤独で、それでも県庁の建物の冷たさのように、見えない相手の威圧感に必死にもがいていた。せめて1人でも患者さんが座り込んでくれれば、その1人でいい。その人さえいれば始めることが出来る。と思い続けた。そしてそれが私の敗北でもあった。「あんたがここに座り込んどれば、私たちはきつか、早う帰って子どもさんば安心させてやらんね」、「そうですね、でも小母さん、今度だけは坐り込ましてくれんですか、患者さんのためということより私のためと思うて……」そうは言ったものの手痛い言葉だった。1人でやるには「1人では出来ない事情」を抱え過ぎていた。そして、私の何よりも精神の敗北がそのことを物語っていた。

でも、たったひとつ、やった方が良かったのか、やらなかったほうが良かったのかということの意味では、「やったほうがシンからの孤独を味わった自分」が残ったこと。それは様々な形で私に人生の贈物をくれたような気がするからだ。

やりたくない人はしなくていいだろう。でも、やりたい人がいる限り闘うべきだと思う。差別の極みの、その光の中で、気高く闘うべきだと思うからだ。

水俣病チッソ交渉団は、思いもかけないほどの粘り強い闘いの中で座り込みを続けてきた。原因裁定(註3)が不受理になってからの交渉団の闘いは、ひとつの精神的な巻返しを見事に行なったと私には思える。原因裁定は何と言っても座り心地のよい椅子であった。その椅子が無くなった時、患者もそれを支える私たちも自分の足で立たねばならなかった。その時に試されたのだと今改めて思う。その時が幾度も来て、闘いは進んだのだと思う。そして今、テントは1時たたんだとはいえまた闘いが始まる。大事なことは、どの土台からであれ、患者が水銀にやられもだえ苦しんだ父や母や小さな娘の魂を何万と背負って立向えるかということではないか、支える会の次の日の始まりはたった1人のこの人から始まっていく。

〔水俣病チッソ交渉団を支える会ニュース『マッコテー!』

第5号(1989年5月15日)より転載〕

《藤本寿子》(ふじもととしこ)1953年、鹿児島県出水市出身。父や親戚がチッソに勤めていた、いわゆるチッソ一族のなかに育つ。親の滋賀県のチッソ工場関連企業に転勤にともない、以後大学を卒業するまで関西に。1年間、高校の臨時請をした後、水俣病センター相思社の職員となる。生活部を担当し、せつけんの普及運動から共同購入の会発足に尽力する。

その後、相思社の「甘夏問題」(註4)を契機に、相思社を退社。新しい視点と土台のもとで活動しようと、水俣に「ガイア」という集団(会社)を作り始めた。

註1/藤本寿子さんは、1986年3月25日から30日まで「医療費打切り」に抗議して熊本県庁前で1人で座り込みをした。

註2/1978年7月、環境庁事務次官通知が出された。これは1971年8月7日、当時の環境庁長官大石武一氏の「展わしきは認定」ということで、8割の者が認定されてきたが、この通知以来認定者と棄却者の比が逆転するようになった。

註3/水俣病の認定申請が、前記の経過のようにのきなみ保留・棄却されていくなかで、患者がとった第3の道。1988年7月25日、公害紛争処理法により、総理府内公害等調整委員会に未認定患者245人が、原因裁定を訴えた。しかし、同年9月申請そのものを受理しないという、いわば門前払いの形となる。このかん患者は原因裁定を背景に、チッソとの直接交渉を要求。しかし、チッソの不誠実な態度に対して、水俣工場前で座り込みを始めた。今年3月26日、熊本県選出の福島譲二・園田博之両代議士(いずれも自民党)の仲介により、細川熊本県知事・岡田水俣市長立ち会いのもとに交わされた交渉再会の覚書調印の前に、座り込みを解いた。

註4/相思社・水俣病患者家族果樹同志会は、甘夏の品不足分を会員外の生産者のもので補ったが、が基準としている以上の農薬を使用したものが混ざっていた。消費者にはその旨を断ったが、そのなかに同志会一部は事務的な不手際とはいえ、同志会基準内であるとして販売した事実が明らかになった。この「甘夏問題」の責任をとって、相思社の理事は全員辞任し、同志会は解散した。また、相思社は運営など全般にわたる見直しを迫られた。結果として、職員の半数近くが退職し、退職者の何人かは「ガイア」を設「ガイア」は同志会解散後、甘夏生産者の有志によって結成準備が進められている、生産者グループ「きばる」の流通部門を請け負う。(以上、(註)はすべて編集者)

☆☆☆☆☆

私の水俣

若尾直材

夏になると、時間をとって水俣に行くようになって数年になる。最初に水俣に行ったのは85年、大学3年のときだった。水俣病の問題に対して、特別に何か、強い問題意識があって、というわけではない。どちらかと言えば、一緒に行こうと誘ってくれる人がおり受け入れ先もある、という状況のなかで、それじゃあ行ってみようか、とかなり軽い気持ちでの現地訪問だったのである(もちろん水俣病の問題に関して若干の知識は持っており、それなりに考えていることはあったにしても)。

それから数回、水俣に行っているがそんなに大した事をしているわけではない。最首悟氏の聞き取りにくっついて行って後で話を聞いたり、水俣病センター・相思社の人に案内してもらって市内めぐりをする日々。そして時々は農作業の手伝いをして、もちろん夜には焼酎を飲む、というような全くのんびりしたものである。

「どうして水俣の問題に関心を持つようになったのか」という問いかけをされることがある。この問いに正確に答えるのはまず不可能だ。水俣の問題を考え始めた契機として思い出される事柄はあるが、それだけが要因ではないだろうし、様々な偶然、必然がからみあっての事で、本人だって説明しきれるわけではない。ただ、これは私だけの事ではないらしい。水俣の問題に関係している何人かの知人に聞いても、それぞれにそれなりの動機はあるだろうが、ほとんど偶然の要素も入りこんでいるようだ。

私にしても70年代の公害反対闘争は知識としては知っているが、80年代に大学生活を過ごしたのだから闘争現場を知っにいたわけでもない。そのような環境にいたのだから水俣の問題など「知らないふり」をしようとしようと思えばできないことではないしおそらく現在においても私が「知らないふり」をしている重大な社会問題が世界中にあるように。それでも偶然のようにして関わってきた問題でも、考え続けていくと関心を持たない時点では決して気づくことのない様々の事柄に気づくことになる。

水俣の問題を少し勉強しはじめた時に気づいた1つの事実に衝撃を受けた。

1956年5月 水俣病発生

1959年7月 熊本大研究班による「有機水銀原因説」発表

1968年9月 政府の水俣病「公害認定」

59年の原因究明から68年の政府の公式見解の発表までの約10年の時間。この10年の時間は何を意味し、その間に何が起こり、その時間は誰にとって必要だったのか?

この10年間、チッソは大増産を続け、同様に操業を続け、同様に操業を続けた昭和電工による新潟での第2水俣病発生と合わせ、水俣病患を飛躍的に増大させた。

政府が10年間原因認定を保留したのは、明らかにその時代における工業政策上、チッソが必要だったからである。当時の主流であった石炭化学工業が石油化学工業に移行し、そのスクラップ化が完了するまでの10年間、チッソの操業を止めるわけにはいかなかったのである。つまり政府は工業政策の都合上、水俣病患者が増大することを黙認していたことになる。

この1つの事実をめぐって私の思いは錯綜する。

人間の生命と工業政策をはかりにかけて〈資本主義・日本〉の発展を選択した、その資本主義的選択のすさまじさ。そのすさまじさをどう捉えるかという事はかなり大きな問題である。使い古された言葉ではあるが、「資本の要請」とはそういうものなのだと簡単に言いきってしまいたくなる。もっとも現代の「社会主義国」でも公害問題は頻出しているしるし朝鮮民主主義人民共和国や中国では水俣病と同じ形態の水銀汚染を発生させている。それを考えると「資本の要請」とは別のメカニズムも考感にいれるべきかもしれない。だが別の考え方をすれば、現代の「社会主義国」は資本主義がとってきたシステムをより悪化させて継続しているから同種の問題が続発しているともいえるのではないか。

それはともかくとして、その人間の生命など無視した〈資本主義・日本〉の繁栄の上に現在の自分も存在していることは確認せざるをえない。それだけでもかなりうんざりした事だが、もう少し考えを進めると大きな壁に突きあたる。それでは、その水俣病患者を増大させても工業政策を優先すると決定した力は何なのか? それはもちろん〈資本主義・日本〉総体の要請であることは否定できないが、資本という無椴物が骰終的な最終的な決定を下したわけではあるまい。経済政策や工業政策を立案する立場にあった実務官僚や財界の意向を受けた政治家など、彼ら誰かがその決定を下したわけだ。

その事に気がつくと慄然とするしかない。これは資本とか「資本の要請」などという無機的なものに対する憤りとは次元が異なる。職務上、そのような判断を迫られれば、〈資本主義・日本〉の発展のためには同じ人間として、別の人々が水俣病患者になるのもやむをえない、と冷徹に判断を下した人間がいた、その人間の判断の延長上に今日も続く水俣病被害がある。

この事実に対して何か語るべき言葉があるだろうか。少なくとも私は言葉を持たない。ただ、その事実を知った時、私にとって水俣の問題は水俣だけの問題ではなく、人間や社会のあり方を考えざるをえないものとしてそこに存在するのである。

ここまで少し書いてきた事をとっても、自分と水俣の問題の関係について語るべき事柄を私が持っているとは思わない。正直なところ、帯かないで済ませたいという気分でもある。社会的な事象としても、思想的な面においても水俣の問題は大きすぎる。考えれば考えるほど私と水俣の問題は、全体像の把握とか、問題点の理解といった関係性からは離れてゆく。私のできることは、水俣の問題は私にはまだよくわからない事ばかりでときちんと認識することぐらいだろうか。

わからない事ばかりだし、理解することなどはず期待できない。そのような問題に対してできる人間のせめてもの誠実さは、その問題に関心を持ち続け、自分との関係をわからないなりに問い続けることではないか。そして、目の前で行われようとすることを見続けること(もちろん権力を持っている側、水俣病の幕引きを画策する側にとって都合の悪い事実は、巧妙に隠載されようとするだろうが)。そのようなささやかな関わりを意識して持ち続けることによって、自分にとって(人間にとって?)何か大切な事に気づかされることがあるのではないか。はなはだ歯切れの悪い、口ごもったような言い方になってしまうのだが、私と水俣の関係はそういうものなのだと思っている。

☆☆☆☆☆

ぐらしか東京人の水俣

遠藤京子

「東京の人な、ぐらしか」と水俣の患者は、はじめて見た皇居前広場の排気ガスで真っ黒になった松の木を見て言ったという。石牟礼道子さんの『苦海浄土』を読んだとき、彼らが「どこもここもベーっと、べと」と言ったとの、その記述が、やけに心に引っかかっている。

たしかに、ちょうど水俣で被害が続出しているころの東京の空は、ちょっといいようのないような色だった。とくに夏は凄くて、夏休みに母の実家がある金沢近郊から帰って来て、東京駅から首都高速を走ると、「あー、ここは人間の住むところじゃないな」と思わず呟くほどだったから。「ベーっと、べと」が進行していたのは、まさに高度経済成長のころで、「公害列島」なんていう言葉が生まれたりもした。

1973年の暮れに、チッソ本社前で年を越す被害民たちのことを知って、1月1日の朝、その場所へ駆けつけた。理由はまったく単純な動機からで、前前から正月という奴が嫌いだった。世の中のあれもこれもみーんな水に流して、〝あけましておめでとう〟ということに違和感を感じていて、いつだっていごごち悪く過ごしたものだった。

それに学生時代、地方出身の友人たちは、日ごろはこの社会と文化のありようを批判しているくせに、正月になるとみんな田舎へ帰ってしまって、私はいつも一人ポツンと、いつもと同じように東京にいた。そんなこともあって正月は嫌いだった。

チッソ本社前には、30人くらいの人が集まっていた。シャッターの下りたビルに向かって、シュプレヒコール。そのとき以来水俣は、いつか行きたい所となった。毎年送られてくる甘夏を食べながら、いつかお金と時間ができたら行こうと思っていた。

昨年の夏、不知火グループのおかげて水俣へ行けた。お金はなかったのだけれども、カンパというありがたいことに助けられて、九州へ。遠い、生まれてこのかた東京から最も遠くへ行ったことになる。あの速い新幹線に朝からタ方まで乗っているんだから……·。そして、水俣はさらに遠い。

水俣の海——。大森海岸で生まれて、海といえば太平洋しか思い描かない私にとって、ひたひたと光に包まれた不知火海は、まったく想像外だった。それまで海というものは、夜、床に入ってからも、ざざぁー、ざざぁーという波音が聞こえてくるものだった。目をつむると、遠くの水平線ではかすかなうねりにしか見えない波が、近つくにつれて大きくなり、その最高のところから落ちるときに大きな音とともに崩れるさまが繰り返し浮かんでくる。水俣の海にはそれがない。「こんな海に毒を垂れ流し続けたんだ」——。

水俣にはどうも人を寄せつける何かがあるらしい。現在、およそ150人ほどが、外から水俣に移り住んでいるといわれている。その多くは水俣病患者の支援で訪れ、その何かにとりつかれ、離れられなくなるらしい。今回の滞在では、それがなんなのかは分からなかったが、もしかしたら、あの海にあるのかもしれない。

水俣から沖へ15キロほどのところにある御所浦。そこに住む荒木俊二さん宅は島のかなり高いところにあった。そこから眼下に広がる海を眺めていると、「ここはいいだろう、東京よりよっぽどいいだろう。夫婦で養殖の仕事をすれば月収25万くらいにはなるし、どうだ、ここへこないか」と荒木さんがしきりと勧める。うーん、たしかに、海と山とどっちが好きと間かれて、即座に「海!」と答える私にとっては、こんなふうに毎日、海を見て暮らせるなんて夢のような話なのだけれども……。

この東京に捨てがたい何かを感じていて、やっぱり東京がいいと思ってしまう。それは何によるのか。正月や夏休みに、1人寂しく残されて「いいよ、いいよ、私は帰る所がないんだ」いじけたことの積み重ねか、にわかエコロジストたちの自然賛美に対する反発か。

東京にだっていいところはあるんだ。

いったい東京のどこがいいのか——。

小さいころに遊んだ大森海岸は、埋め立てられて、トラックターミナルになってしまったし、京浜急行の線路まで続いていた紙芝居や爆弾あられ屋さんが来た広い原っぱは、ぎっしりと住宅がひしめいている。壊れた塀の隙間から潜り込んだ、夢のようだった林業試験場の森は、筑波へ移転後、行政が管理をしてすっかり人工的な公園になってしまったし、学校の帰りに寄り道をした豆電球の町工場もなくなってしまった。

おまけに街はやたらに整備されてしまって、人がたむろできるのは、ケンタッキーフライドチキンとかミスタードーナツで、新宿の西口広場(——〝ここは通路です。広場ではありません。立ち止まらないでください〟)や東口の二幸(アルタ)前に、何するともなく(ビニール袋を口に当てている人もいたけど)若い人たちが集うことができたなんていったいいつの話っ!。 東京に何か捨てがたいものがあるという立場からでも、水俣の人びとの不知火海の自然や海や「さかなどん」に対する思いと、それを破壊したものに対しての怒りとか恨みとか言う言葉だけでは言い表せないようなものを、共有することだってできるよね。

☆☆☆☆☆

世界を支える微笑Ⅱ〔前編〕——1988年夏・不知火海沿岸紀行から

山口泉

人間は、教訓のための消耗品ではない—

その自明の原理についての確認(1)

人間は1人1人、相互に、絶対的に隔たっている。あなたと〝神〟(という名で、人間によって作られたあるイメージ)との隔たりより、また私〝神〟とのそれより——ほかならぬあなたと私との違いは、決定的だ。

このことを一般に感じるのは、おそらく《幸福》において以上に、より《不幸》においての方だろう。他人の幸福に対しては、私たちはどんよりとした、鈍い羨望や侮蔑の感覚を——またときとしては、ささやかな祝福の感覚を——おぼろげに感じるだけだ。それに比較すると、他者の《不幸》については……それがどんな色あいのものであれ、私たちは《幸福》に対するときよりははるかに明瞭に、ある確固とした態度を、一瞬のうちに選択している。たいていの場合、それをきっぱりと黙殺するという形で——。

……〝凶悪〟な犯罪が起こったとき、皆が何かの申し合わせのように口にする「こんなことをするやつは人間じゃない!」という言葉——。それと並んで、それと同じくらい、私のとても嫌いな言い方がある。

事が大規模な災害であれ、あるいは誰か1人の身にふりかかった暴力や理不尽な不幸であれ(しかし、規模が大きいとはどういうことか? むろん、「量が質へと転化する」、その臨界的な意味は否定しがたくあるとしても——)、そのあとに決まって現われてくる1つの言葉だ。どうして、その不幸の間近にいた人びとや、またときとしては、かろうじて生き残った、その被害者本人までが口にしてしまうのか——「こんな苦しい目に遭うのは、もう自分たちだけでたくさんだ」「二度と、誰それのような人は出てきてしまってほしくない」と——。

多くの人びとの言葉が管理され、画一化してきている、そのことのまぎれもない傍証ではあるとしても、しかもたんにそれだけでは決して終わるものではない、この言い方のうちにすでに半ば無自覚のうちに含まれている論理と価値体系と、そして何より感覚の鈍麻を、私は憎む。

ヒロシマ・ナガサキを、あるいはマーシャル海礁を、チェルノブイリを——アウシュヴィッツや南京を……そしてまた水俣を——〝教訓〟として、人間は、今度はどんな改心をしてみせるのか? そんな〝改心〟に、何の……どれほどの意味があるのか?

〝ああは、なりたくない〟実例として、誌名に〝女性〟を冠した週刊誌群のグラピア・ページには、顆しい《不幸》が展示され、《不幸》で埋め尽くされている。——『ベトナム女性、処刑直前わが子への最後の授乳』や『小2の坊や、ああ死のコブが!「お母さんごめんね——」』や『不倫の王女、広場で首が斬り落とされた!』や『死を呼ぶ生理! 中2少女いのち闘う』や『壮絶ドキュメント・母と子! 「ママ、私おばけになった」』や『「坊や! 骨だけでも生きて」母が綴った死記録』や『音と声だけを頼りに/盲目家族が「がん死の母」の感動看病記』や『ああ、全身やけど赤ちゃん! 鬼母が』や『この小さないのちの流れる血どこからや……。

雑誌のページを閉ざしたときすべては消え失せ、とりあえずは健康な自分たち自身や、そのそばで笑う健やかなわが子の幸運を喜びたいばかりに?そしてもう1度、今度はよりあかさまな好奇の目をもって1原爆の熱線で焼け爛れた焼死体や放射能障害の斑点が全身に浮いた瀕死の被爆者、また〝胎児性水俣病患者〟の写真に、喰い入るように見入るのか? ああはならないように、「原発は停めなきゃ!」と思うのか?

……だが実は、こうした私の〝告発〟すらも——それが〝告発〟であることによって、個個の《不幸》の当事者に対してはそれ自体、1つの専横となる可能性を含んでいる。誰か、他者が私の《不幸》に対してそうするとき、それが避けがたいのと同様に——。《不幸》はすべて、絶対的に不可侵の個別性をもつ。それは、他者によるどのような形の介入をも、永遠に拒絶している(むろん、それのみが《不幸》の唯一の特性などではないにせよ)——。

そして、だから厳密な意味では、どんな人間であれ、自分が《不幸》であることに「馴れる」などということは起こりようがないのだ。人が生きている限り、自分自身に「馴れ」たりはしない、そのことを何千倍も何万倍も……無限に増幅した意味あいにおいて。それを言うことがあるとしたら——《不幸》にも、人は「馴れる」のだと考えるものがあるとしたら、それは不幸の当事者に対する最大級の侮辱の1つとなるだろう。日日、眼醒めのたびごとに、《不幸》はつねに真新しく、決して折り合うことを許さぬものとして襲いかかってくる。当人に(……そう、当人だけに、だ)生きつづけることを許してやる、その交換条件のように、一瞬ごと、苦痛を新鮮に洗いなおし、決して人がそこに馴化されることのない、等身大の檻のようなものとして、毎秒毎秒、新たに造り変えられる。

……《不知火ノート》(野帳)から・8月4日(1)

起床、午前6時半。すでに大半の人びとは起きている。昨夜は、朝になれば……と思っていたのだが、やはり体調はもちなおしていない。スケジュールが立てこんでいるので、ともかく急がなければならない。とりあえず、歯磨き。

相思社の、炊事場を兼ねた洗面所へは、私たちの寝ていた大広間から、そのまま緑側を通って降りることができる。石の流しの向こうに見える、小さな丘にそって作られた南瓜やトマトの畑には、真夏の早朝らしい空気が満ちている。

……が、まだ、陽はさほど強くない。というより、むしろいまにも雨が降りだしそうな天気なのだ。私自身の体調に関するもくろみは、その意味でも完全にあてが外れる。

東京を発ち、水俣に入って3日目——。《旅》が、移動の感覚から旅先での日日の生活に移りはじめたことを感じるころ。きょうから3日間の予定で御所浦方面へ。所期の目的は〝原因裁定〟の聴き取り調査ということなのだが、それに関しては、私たちの参加した《不知火グループ》はさらにその北方の横浦島にまで足を延ばす予定。再びここに戻ってくるのは6日の午後になる。

フェリーの出航まで、あまり時間がない。朝食用の握り飯を積みこんで、7時10分すぎ、出発。安藤鉄雄ら、実践学校の参加者たちともども、何台かの車に分乗。私たちの乗るレンタカーは、昨日、芦北方面をまわったときから使用のもの。喩えていうなら、抹茶アイスクリームをかまぼこの型で固めたような濃い鶯色の12人乗りワゴン。座席は最前部の運転席と最後部の3人がけの2列分を除き、あとの3列はすべて右側に偏伺している。客室用ドアが1箇所で、室内の通路を左側にとってあるため。

この構造もまた、後の衝撃的な事態の重要な遠因の1つとなるのだが、このときはまだ、それを予想するはずもなかった。

7時半すぎ、発船まぎわに水俣港到着。宿舎からタクシーで先に着かれていた最首悟さんと落ち会う。

発着場は水俣市と御所浦とのあいだを往復する生活圏をもつ地元の人びとで賑わっている。乗船券売り場や飲食物の売店、ベンチの置かれた待合室などは、田舎のバス・ターミナルの雰囲気。野菜や魚の干物の入った籠を脇に置いて一服するおばさんたち。必要があって、罐入り烏龍茶をやや多めに買う。

ワゴン車の積みこみと前後して、《不知火グループ》のマネジャー、稲垣聖子さんから乗船券を受け取る。今回、参加した同グループ・メンパーのうち、新参の私や遠藤京子、その子・空(4歳)、建築家・西倉襟に関しては、この地でのグループと行動をともにする期間の滞在費の大半を、最首さんや、今回は参加されなかったおなじく東大助手の山之内萩子さん、医師の石原涼子さんはじめ、御自身の参加スケジュールの都合のつかなかったメンバーの方がたにカンパしていただいている。手違いのため(?)自前で切符を買ってしまった西倉以外は、東京からの往路の費用もそこに含まれている。

この美風は、《不知火グループ》の場合、いまに始まったことではないらしい。が、それにしても、なんとか私たちに水俣を知る機会を与えてやろうという御厚意が、皆さんのカンパにはこめられていたにちがいない。もちろんそこには、今回のメインのテーマである水俣病の〝原因裁定〟の供述録書の第1期の作成という仕事がともなってはいたにせよ——。

不知火グループ、(略)私達は、水俣に出会い、引きっけられ、つながり続けたいと思っている人達の集まりである。水俣病が公式に「発見」されてから今年で31年。新聞・マスコミ等でも、ほとんど取り上げられなくなった。水俣病は終わったと思われ、「水俣病事件」として歴史年表の1コマとして片付けられようとしている。そして何よりも水俣病は「終わった」としたい行政、チッソ。

しかし、不知火海の水銀値の上昇、沿岸住民に対する健康調査すら行われていない現状、そして何より、水俣病ではないかと申請している人達が6000人以上にのぼり、10年以上またされている人達が数多くいるという現実。この水俣病を「終わらせる」動きに対して、水俣は終わらないと言い続け、伝え続けることが、私達の作業の大きな目的の1つだろう。

不知火グループの活動が始まって7年、(略)今、メンパーは20余名、社会人、学生、自由業、10代から50代まで、年代や職業もさまざまの人達が、それぞれのかかわりを持ちつづけている(略)

不知火グループの活動

⑴毎月、第1第 3土曜日に集まって、川本裁判資料集を音読すること。

⑵天草の御所浦の漁師で、水俣病の申請患者の森千代喜さんの日記を原稿化する作業。(これは森さんが、水俣病の真相究明に役立つならと貸して下さった貴重な資料である。)

⑶夏に不知火グループで、水俣に行くこと。(略)

雨もよいの天気は、出航後、次第に本降りに——。今朝はもうすこし落ち着くかと思っていたのだが、天候は逆行していることもあり、持病の気管支喘息の調子がややすぐれない。島についてから発作が起きるという事態だけは避けたかったので、動き出してまもなく、烏龍茶で、持参していたステロイド剤の服用を開始。12時間ごとに500mgずつ。最低120時間は嚥みつつけなければならないだろう。憂欝だが、しかたない。

御所浦ヘ——。

船内の畳敷きの居間に、一行はそれぞれ座を占めて休息。朝食は、相思社から木箱にいれて持ってきた寒漬と握りめし。この、独特の歯応えと風味をもった大根漬には、その後の折りにふれ、出会うことになる。

食後、最首さんや稲垣さん、世田谷区の図書館員・若尾直材さんら《不知火グループ》の人びとや相思社のメンバーなどは目的地までのあいだ、睡眠を補っておこうというように横になって休憩。が、初めて水俣の旅をする私はやたらに昂奮し、そのせいもあってか、体調やや盛り返す。

霧雨の降りしきるデッキに出て、スケッチを試みる。烏龍茶の空罐を水入れにし、水彩で3枚ほど、海上風最を描いた。海の色が水俣を離れるにつれ、微妙に変わってゆく。遠く、不知火海の伝統の引き網漁を行なう、打たせ舟の影が見える。

「あれが、仕切り網——」

誰かが連れにそう教えているのが間こえる。

ブイがいくつか浮かんだ、そのあたりが境界線になっているらしい。水俣湾内の〝汚染魚〟が不知火海に出てゆくのを防ぐという目的で設置されたというこのバリヤーが、実際には何1つものの役に立たず、魚はあちこちの網の破れ目から自由に出入りしているという話は、すでに私も聞いていた。それでも、この仕切り網を設置する側の感覚は、同時に網の周囲から妨害音波を発し、水俣湾内の魚が網に近づくこと自体を阻もうとしているという工夫となって伝えられる。科学・技術の専門家たちに特有のこの不思議な感覚は、一般に他の場所でもしばしば見られるようだ。原子力発電所の事故を9つの段階に分けて分類してみたり、臓器移植を可能にするため、〝脳死〟という概念を捏造してみたり……といったように——。

人間は、教訓のための消耗品ではない

——その自明の原理についての確認(2)

たとえば、なぜ——なぜ、原爆の放射線障害によって生まれた無脳症児たちのホルマリン潰け標本が(それも、きわめて重要なモチーフとして)登場する映画に、『世界は恐怖する』というタイトルが冠されなければならないか?

そこに、他にも無数の人間的感情がこの世には存在するはずであるにもかかわらず、よりによって〝恐怖〟という感覚をもちこみ、その対象と自分たちの存在している場とをことさらに分け、これ見よがしの煽情ぶりで区切って見せることは、死者たちに対して、彼らのその死に対して——あるいはより一般的にに、人間の《不幸》に対して、あまりにも横暴であるとは、考えられないだろうか? むろんのこと、仮にその立場が入れ替わっていて、あれら死者が今日の日本の生者であり、一方、いまかりそめのはかない幸福感で魂に麻酔をかけられている生者たちが、まかり間違えばあれら死者たちのいる位置に立っていたかもしれないにせよ。

少なくともいまこの瞬間、生者たちはともかく生きており、死者たちは完全に——徹底的に死んでいるのだから。《事実》というものがおしなぺてそうであるなかでも、この種類のそれほど決定的で取り返しのつかない、絶対的な《事実》はない。

それなのに、私たちはどうしているだろう?

この私たちの社会は、小さなものがそれよりやや大きなもののシミュレーションであり、〝縮図〟であり、そのやや大きなものは、それよりまた少し大きなもののシミュレーション、実験として利用され……そして真に巨きな、強い、全体的なものは(そのなかには、むろん最も平均的で民主主義的で個人主義的で自由で豊かな、この市民社会の模範的な構成員たちすべてのやりきれないほど腫れぼったく鈍感な価値意識そのものが、〝共同体の総意として〟息づいている……)。

現在の社会構造における分離された側・差別されている側・抑圧されている側に起こりうる事態は、その対極の側にいる人びとにとっても、つねに貴重なデータ・サンプルだ。なぜなら〝明日は我が身〟(*)なのだから。それをぎりぎりの地点で食い止めるために、この世の中のすべての人間のジャンル——文化し改めてこの高度資本主義社会・産業管理社会に適合するように整備しなおされた、見事な階級性もまた、この真剣な戦いに動員されている……。

(*)この一種誓世の響きすらおびた格言の例として、ある時期以来、私がいつも思い描いてやまない光景がある。あの85年の日航ジャンボ機墜落の現場には、黒焦げの屍体にまじって、私のもとまでその光景を届けたメディアである写真週刊誌が、それら死者たちの持ち物として散乱していた。彼ら自身もまた、最後の瞬間まで、彼らより早くすでに死んでいる死者たちの、パッキングされ、商品化された《死》を眺めていたのだろう。

「いざ、原発事故が起こってしまえば、この狭い日本のどこにも、そこから逃れうる場所などあり得ない」。

——いかにも、この絶対的な真実はまさしくその通りなのであり、少なくともそのとき、他の人間のいっさいをシミュレーションの資料としてきた者たちはその終末的状況のなかで然るべき責任を、そのとおり、取るのが望ましい。が……しかし、その終末的な状況が到来したときにすらも——たちまちのうちに、およそ何が起こったのか、その真実さえまったく知らされることのないまま、あっというまに息絶え、殺されてゆく人びとと……それに引き換え、すべての情報が与えられ、最後の最後まで手を尽くしてその生命を救われようとする人びととの違いが厳然として存在するだろうことは、まだこの社会の現実の肌ざわりに触れることの少ない小学生にも、じゅうぶん想像できることだ。

「最後にはみんなが死ぬから、そのときには階級性など存在し得ない。いま生じている危機は、全人顛的な末期的状況だ」という言い方には、やはり重大な虚偽が含まれているといわなければならないだろう。

ある種の人びとは自分の死体さえ貧者たちよりも厚遇されることを望むにちがいない。そしてそれ以前に——でもそも生じた悲惨に対して、よりその責任が少なく被害者である側と、より責任が大きく加害者である側とが、その生命と死とにおいて〝平等〟であるなどということがあってよいのだろうか?

いかにも、それは平等ではない。現実にはまったく二重の意味で——まったく正反対に。

ヒロシマ・ナガサキは〝教訓〟とされた。ビキニもチェルノブイリも。 しかし、そんなものに何の意味があるのか? 〝教訓〟の有効期限ははなはだ短いものだ。そしてまたその有効期限は、〝人為的な〟性格の強い場合ほど、明らかに短い(それには、当然の理由がある)。〝教訓〟としてのアウシュヴィッッや南京は、そもそもの最初から、たぶん〝教訓〟にすらなり得なかったのだろう。絶対的な被害者だけが、その〝教訓〟の真の意味と効用、その限界を知っている。そして彼らは、すでに完全に殺されてる——。

それに較べればチェルノブイリや水俣は、「科学技術の行き着く先のモデル・ケース」「私たちの産業社会の抱えこむ矛盾の縮図」「環境破壊をめぐる、人類全体の未来像の提示」として、まだまだ〝教訓〟的鉱脈としての資源埋蔵最は少なくないようだ。

……そう、私たちはつねに誰かを自分たちのシミュレーションとし、一方、私たち自身もまた、そっくり誰かのためのシミュレーションとされている——そんな世界に生きている。《不幸》を、少数者を、人間としての異数を——分離し、畏怖し、恐怖し、隔離し、切り棄て、消去することによって、当該の社会の軌道修正力に加担し、つねに物的・人的資源の損害の期待値を最小限に抑えておくことに、こんなにも使命感に燃え、いそいそと、汲汲として参加している。

なぜならそうすることこそが、自分を、それら忌まわしい不幸の烙印を捺された人びとから切り離す、確実ではないにせよ——とりあえず可能で、また最も有効な方法だからだ。自分がそれらの人びとを(表面上は、たとえどんな表情を取り繕おうとも)嫌忌し、蔑み、.冷淡であることによってのみ——そうしているあいだだけ、この《不幸》の階級へと転蕗し、幸福や安寧の階級に所属する人びとからの粛正の対象者リストに加えられるという——その危険を免れつづけていることができる。

これはおそらく、ジャコバニズムやスターリニズムの類など遠く及ばない、究極的な恐怖政治の姿であるともいうことができるだろう。より合理的で、無駄なエネルギーを費やすこともなく、しかもより柔らかく……個個の主体的な意志にもとづいて、そこでは生き残る人間と切り棄てられてゆく人間との葛藤と分類が、きわめて〝日常的な〟営みのうちに黙黙と進行してゆく。

……《不知火ノート》(野帳)から・8月4日(2)

御所浦ヘ――。

ごしょうら【御所浦(町)】

熊本県天草郡の町.天草上島の南方.八代海に浮かぶ御所浦島、牧島、横浦島、3有人島と、大小14の無人島からなる。人口5395(1980)。産業の中心は漁業で、本郷、大浦、元浦、嵐口(あらくち)の漁港があり、はえなわ漁、一本釣りなどによる沿岸漁業が行われるが、近年栽培漁業への転換が図られ、タイ、ハマチなどの養殖が盛んである。農業はアマナツの栽培が中心。1983年12月には天草本島と横浦島、前島、御所浦島、牧島を結ぶ御所浦架橋構想の一部である牧島橋(御所浦\牧島。1987完成予定)が着工された。

* この記述には、御所浦の「栽培漁業への転換」が何を主因としてなされてきたかについては、とくに触れられていない。ただそれが、この時点でまだ、この地域での水俣病|チッソによる有機水銀被害が「公的には」認定されていなかった事情によるものか、それともこうした捕獲漁業からの「栽培漁業への転換」は、大局的には水産業全体のより巨きな構造の変化による趨勢として位置づけられているためなのかは不明である。

1973年、「以後、誠意をもって水俣病にかかわる償いを実行」し、「責任を痛感し、潜在患者の発見に努め、患者の救済に全力をあげる」ことを約束したはずのチッソ側は、結局のところ、その後、15年以上を過ぎてもなんらそれを実行に移しはしなかった。それを問いただし、現実に機能していない従来の認定制度に代わる〝新たな認定〟の可能性を7月下旬の東京丸ノ内のチッソ本社交渉以来、今回の〝原因裁定〟を要求する動きの中心となっているのが、この御所浦方面の人びとだ。

私たちのほか、相思社の夏期恒例の合宿企画・水俣実践学校に参加した青年たち20数名からなる1行は、6日の終わりまで、その〝原因哉定〟の準備の聴き取り調査のため、この不知火海の2つの島からなる町に滞在する予定。私たち《不知火グループ》メンバーの6人が赴くのは、御所浦からさらに北方、最短部分で1km余の海上に位置する小島・横浦島である。

午前8時40分、御所浦島•本郷港に到着。1時間10分ほどの船旅だったということになる。天気は、やや持ちなおしているようだ。

下船に際しては、このフェリーはたちまちのうちに乗客と車を降ろし、またたちまち新しい客と車を積みこんで、「あっというまに」出発してしまうから、ともかく急ぐように……と聞いてはいたのだが——画材のかたづけなどをしているうちに、周囲の人びとは全員いなくなっている。あわてて客室からデッキに通ずるタラップを駆け降りると……乗降用のタラップはすでに取り外され、水俣からの車はすべて降ろされ、御所浦から乗りこんだ設後の車が収納され終わって、そこを通って車が乗降し航行中は車の格納庫の蓋になっている、その跳ね橋状の部分が上がりかけているというありさま。

急速、跳ね橋をもう一度、下ろしてもらい、そこから桟橋へ駆け降る。——こんなわけで、私の御所浦への第1歩は、はなはだ慌ただしいものとなった。

島に上陸したとき特有の緊張感というようなものが、あるような気がする。すでにタラップを降り、御所浦港の舗装路を踏みしめた瞬間、〈ここは島なのだ〉という思いが1つの基本的な了解事項の1つとして申し渡されたかのように、私を醒してきていた。体調も、影響していたのかいしれない。売店で罐入りの烏龍茶を買い求める。同行者たちはすでにワゴン車に乗り移っている。なんだか、私はいつも遅れているようだ。

時間の余裕のある限り、私たちに御所浦をひとわたり見せてやろうという最首氏らの御心遣いによるものだろう。次のスケジュールの時間がくるまで、とりあえずは島のあちこちをめぐり歩こうとするかのように、車はゆるやかに発進する。

牧島橋は、御所浦島と牧島とのあいだの500メートルほどの海峡・中瀬戸にかかる新しいコンクリーの橋だ。欄干には、祝いものに型抜きされた落雁そっくりの、コンクリート製でペンキで彩色された鯛が跳ねている。

西倉は早速、欄干によじのぼり噛みつくポーズ。最首氏が声色たっぷりに、「鯛をかじる男」と囃し立てる。

牧島——。

海岸ぞいの古い民家の脇に立つ巨木が、その枝を自動車道路を超えて海にまでたっぷりと張り出している。地面のすぐ上から太い枝が無数に分岐していて、一般にいう幹は短い。肉厚で暗緑色の葉が密生した、本州では見憤れない樹だ。車が停まったのは、まずこの老木を眺めるためだったらしいとわかる。

最首氏、稲垣さんらは『おえん遊行』のアコウの木だと話し合っている。あとで調べると、植物図鑑にはアコウはクワ科イチジク属の常緑高木とあった。

——ゆるかえ、ほら、むこうべたの美しさなあ。

渚にさし出されたアコウの樹の上で呟く声がした。昼間見れば、島を抱きかかえるようなぐあいに岩の間に根を張っている樹だった。夜空を背にした梢をあらためて見上げれば、海底の森が地上の炎に呼び出されたようにも見える。

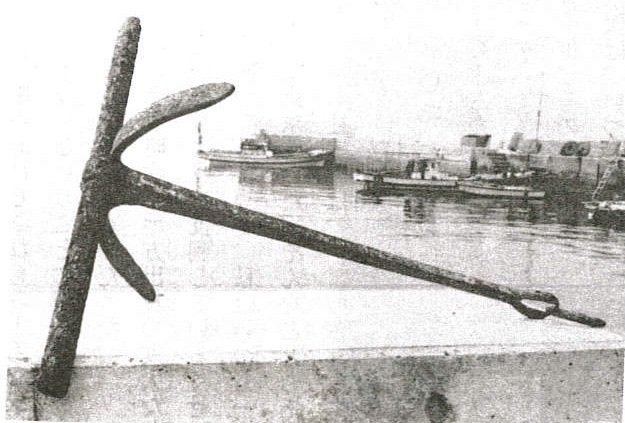

老木の立つ家の軒下に、また海岸の防波堤ぞいに、ナイロン網、金属製の籠、丸められた鉄線がいくつも連なった輪、ロープ、ガラス球など、漁具の類が干されている。私がその使用法を知らない道具たち……。

島の道路事情は、決して良いとはいえなかった。外周を海岸線ぎりぎりにめぐる舗装された自動車道はすべて1車線で、そこから脇へと入ってゆく道は、いったん進んでも途中からいつのまにか数や林に消えてしまい、引き返さざるをえなくなることもしばしば。何度か、眼下を波に洗われている路肩に神経を使いながら、元の地点まで数百メートルを後退したりする。

ときどき、そんな合間を利用してスケッチする。島にもかなり小高い丘があり、海は眼下に静かにひろがった布のように見える。

人間は、教訓のための消耗品ではない

——その自明の原理についての確認(3)

不幸について語ること、しかもとりわけ人為的な不幸について語ることには、当然ながら、語る主体の側の高度の倫理性が要求される。《水俣》についても、また——

しかもなお、すべてが〝正義派〟のおしつけがましい、硬直した〝善〟の意識のレべルにとどまっていて良い理由には、それはならないだろう。なぜなら、その次元に(さまざまな〝善意の専門家〟たち、〝正義の運動家〟たちのヒエラルキーすら作って!)とどまっている限りは、そうした善意など最終的にいくらでも拒絶する権利があるとする、もう一方の側の人びとの《自由》を、微動だにさせることなどできはしないからだ。〝正義〟や〝善〟が、それ自体で無条件の、普遍的な強制力をもつ理由は、実は何もない(これはまた、この社会で現象的に勝利を収めている側が必ずしも正当性を持つものではないことの、結果からする説明ともなるだろう)。

正義——あるいは百歩譲っていうとして、行為の倫理的な正当性の根拠は、どこにあるのか?

ところが、この問題が考え始めるやいなや、たちまちやりきれなく面倒なものとなってくるのには……それ以前に指摘し、整理しておかなければならないことがいくつかあるせいだ。

時代はいま、《倫理》に対してきわめて鈍感になっているらしい。《倫理》は、現在の完結した世界の内部の豊饒や繁栄を支える基盤に疑議を提出しようとする。そしてそれは当世風の〝礼節〟に、反する。——あるいはさらにもう1歩を進めて言うなら、およそすべてが許されている現行の精神の制度のなかで〝礼節〟に反する唯一のことだ。

私たちはいま、極度にそうした中世的な〝礼節〟が要求される社会のまっただなかに閉じ込められているようだ(私はたぶん、この〝中世〟という時代区分上の術語を、近年の歴史学者たちの〝発見〟がもたらした(とされる)、従来よりはるかに陰翳に富んだ(とされる)イメージに近い意味で使っているつもりである。その繁栄も、静寂も含めて、しかしそれは——あるいは、だからこそ? ——《中世》なのだ)。

1つの、具体的・現実的な不幸に、他の場合へと応用可能な〝効力〟を見出だそうとしないこと、不幸をその〝教訓〟的側面において別の効能へと転用しないということは、おそらくその次に、ようやく――しかし前項とまったく同等の重さをもって――現れてくることになるだろう。そして、もしもいま私が何かを言い得る権限が最小限に制限されているとしたら、私はむしろこちらの方を先に口にするかもしれないのだが……。

人間は、他者の教訓のために生き、死んでゆくのではない。

人間は、他者のための教訓のための消耗品ではない。

水俣に向かって、「こんなことは水俣を最後にしてほしい」と言うのはやめよう。

……《不知火ノート》(野帳)から・8月4日(3)

車が横転する。

正午に近く、「……おっ!」と、前部座席の方からかすかな叫びが上がった。間けば、突如、車の前方の林道を雉子の夫婦連れが横切ったのだという。雉子の出現は、後部座席の私には見えなかった。「こりや、縁起が良い。吉兆だぞ!」最首氏は、しきりに喜んでいる。

急に、右手に不知火海の眺望が開ける。それまでいっとき林や藪の多い一帯を走りつづけていたためか、一同の心に解放された気分がひろがった。そのまま順調に湾岸道路を進みはじめた——たぶんその、ほんの数10秒後だったと思う。

いきなり、歯医者で虫歯にエンジンをかけられるような烈しい衝撃とともに、車が左路肩に乗り上げる。最初はハンドルがぶれた、といった感じ。しかしそのまま木の枝をなぎたおし、30メートルほどを走りつづける。白いペンキ塗りの道路標識が斜め後方に飛びすさり、脇の崖の斜面の露出した地膚が一気に近づいてきた。このかん実際には5秒とはかかっていなかったろう。

次の瞬間、ハンドルが右に切られたと思う間もなく、車体はゆったりとその方向に傾き……傾きつづけて、そのまま復元可能な臨界角を超え——90度を回転しきろうとしてゆく。いま自分たちの乗った車は右に横転しているのだなという感覚が、はっきり共有され、ほんの3秒ほどの時間だが、全員が異様に緊迫した静けさのなかでかえって茫然としているのが、お互い分かる。風景が倒れてゆく。

「おい……おい……おい……」私はそう、運転者に呼びかけているつもりなのだが、それは声にならない。衝撃も音も、そんなに凄まじいものではなかった。車体より一瞬遅く、全身が後部シートの乾いた表面をずり落ち——耳のすぐ下、窓ガラスを隔てた5センチ向こうには、真夏のアスファルト道路のざらざらした熱い表面があった。各人の荷物はもちろん、空き鑵やごみ、埃の類も含めて、車内のいっさいの可動物が人間と同様、ワゴン車の右側面に蝟集する。

誰かに投げ飛ばされたような滅茶苦茶な爽快感。ほんとうに倒れてしまったという驚き——。

「……やった!」私と、たぶんもう1人誰かが、ほぼ同時にそう呟いた。

起こるときにはどんなことでも、ほんとうに起こってしまうものなのだなというのが、最初の感覚である。過去の大惨事の渦中にいた人びとも、程度の差こそあれ、あるいはそうだったのだろうか。ほんの数秒のあいだの出来事だったので、恐怖感というよりも、ともかく唖然とした印象が強い。

「大丈夫か?」

「けがは、してないか!」

互いに声をかけあいながら、ごみや細かな埃、ガラスの砕片などがちらばるなかで、なんとか軀を起こそうとする。前の座席の午面にしたたかぶつけた右足の親指の先が痛む。

(この事故に関しては、後に誰1人として怪我をしなかったという情報が流れたが、それは誤りである。私は少なくとも足の指を痛めた)。

ガソリンが引火しないか、と訊くと、また別の誰かが「大丈夫」との答え。まず幼児を先に出し、次に前の座席の方の人びとが出、私は最後に座席の側面に足をかけてようやく車外に顔をだす。

天にむかって、真夏の白昼の陽に焙られたボディの表面が掌に熱い。両手を突き、軀を持ちあげる。自動車というものは基本的に四つの車輪が地面に接した状態で人が出入りするようにドアがとりつけられている。とりわけワゴン車というような横幅のある車で、横転した状態から外に出ることがいかに大変かは、やってみればわかる。

斜めに寝転んだ車体がはみ出さんばかりにしている右手は、水深4、5メートルはある海だった。夥しいテトラ・ポットが沈められた磯である。ガードレールなど、ない。もう少し左路肩に乗り上げすぎていたら……あるいは、スピードが出すぎていたら――路いっばいに横転しただけでは済まず、もう90度回転し、車は確実に海中に転落していただろう。車体の損害ばかりではない。ただでさえドアが前方に一ヶ所しかない縦長の車で、最後尾から一列前の席にいた私は甚だ危険だった。軀の大きさとドアの幅との関係や、喘息でステロイド剤を嚥んでいること等と思い合わせると、水死は免れ難かったのではないかという気がする。

抹茶色のワゴン車の不恰好な図体は、いい機嫌で昼寝しているといった趣。脱出のあいだはそれだけに夢中だったが、外に出てつい1分まえまで自分の乗っていた車のこのありさまを見ていると、あんまり情けなくて腹が立ってくる。

ともかく記念撮影を提案。車のまえに、車と同様に横たわって、人・車ともに横転したVサインのポーズをはじめ、何点かの写真を獲ってもらう。(これらの写真は、いま取り出して眺めても、指先から血の気が引いてゆくのを覚える)。

そうこうしているうちに——これはどういうことなのか、車が横たわったすぐ前の、金網のフェンスに仕切られた向こうのプレハプの建物から……金色の巨大な薬罐を提げたおばさんが一目散に駆け出してくる。

「大丈夫ですかー?」

2度目には盆に人数分の湯のみを乗せてやってきたおばさんは、薬罐から私たちに麦茶を注いでくれた。

「ものすごい音がしましたよー」

その音を聞きつけて、取るものも取りあえず麦茶を持って飛び出してきてくれたおばさんの心優しさに打たれる。

プレハプは保育園で、おばさんはそこの保毎らしい。昼休みの保育園の子どもたちは、この思いも寄らぬ事態に昂奮し、みんな金網に鈴なりになってこっちを見ている。歓声が上がり、まるで運動会のような騒ぎだ。遠藤空(4歳)は仲間が見つかったとばかり、早速フェンスの向こうへ行き、子どもたちにしきりに事故の模様を説明しようとする。

近くにいた漁師や土木作業員の皆さんの力を借り、私たちは総勢10人あまりで、横転したワゴンを持ちあげ、押し戻して、ともかく起こした(!)。当然のことながら、右前部の損傷が激しい。サイドミラーは完全に潰れ、またボディ鉄板の接合部は凹んだり、隙間が開いたり……塗装も完全に剥げ落ちているといったありさま。ただ、窓ガラス自体が割れずに済んだのは幸いだった(さっきのガラス片は、また別のところから出てきたものらしい)。

修理費用はいくらかかるのか。それ以前に、一体この旅はどうなるのかという思いに、一同は遠くを見る目つきになる。

1人が運転席に乗りこんで操作を試みるが、動かない。エンジンもかからない。ただむやみに麦茶を飲みながら、何か自分たちの手に余る事態の発生に茫然として、むしろ乾燥した虚ろな笑いのようなものが一同のあいだを伝っていった。それにしても——あのとき私たちは、あの炎天下で、一体何を待っていたのか。

20分ほどののち、牽引用のトラックがきてくれる。1車線しかない海岸の道路では、こんな形でいつまでも道をふさいでいるわけにはいかないのだ。引きずられて走るワゴン車に乗りこんだ土木作業貝の方が、頃合いは良しと見計らってエンジンをかけると車輪は自力で動き出す。

「……おっ、走った、走った!」

見守る一同から歓喜の叫びが上がった次の瞬間、ワゴンはそのエンジン部分から白煙を噴き出した。…………

ところが結局このあとも、この日私たちはこの車で平然と島内をまわりつづけたのだ。どうしてそんなことが可能だったのか、いま思うとまったく夢のような気がする。あまりの異常な事態と猛暑のせいで、感覚や判断力、記憶力のすべてが鈍麻していたのだとしか思えない。

「……おかしいわ。絶対におかしいのよ! ただ乗り上げただけのはずなのに、急にハンドルもブレーキも、全然、効かなくなっちゃったんだから!」運転者はしきりに、車の欠陥を強調している。

「いやあ、やっぱりあの雉子は吉兆だった。おかげで誰1人、けがもしないで済んだんだから——」

最首氏はますます上機嫌になって、高らかに笑った。

資 料

(略)今回の場合、患者たちは、従来の二つのルート〔山口泉註:「従来の県知事による』行政認定』」と「裁判所の判決によって被害を認めさせる『司法認定』」. 括弧内は、本資料前段洛から引用〕とは異なった「新たな認定」を求めて、交渉打切りの直後、公害粉争処理を業務とする公害等調整委員会(紛理府)に対して「原因裁定」を求めて申し立てを行なった。

「原因裁定」とは、行政の中の独立した委員会が裁判所にかわって、加害と被害の因果関係があるかどうかを判断するものである。

それは裁判によく似て、双方が代理人を立てて審尋が開かれ、書面で主張し、証人や証拠を提出して争われるという進行経過をたどる。しかし、裁判と違うところは以下の二点である。①職権主義(行政が判断するため裁判よりも手続きが穏やかで、社会的政治的影響を受けやすい〉、②上級審がない(申請人11患者側も被申請人11 チッソも結論に不服でも争いを継続できない)。申し立ての背景には、裁判とは異なるこうした点を最大限生かそうと考えた患者側の選択がある。(後略)

《このままでは死ねない―|水俣病チッソ交渉団を支える会・東京ニュース》第2号

このメディアは、その記載がないため発行月日を特定しがたいが、内容から判断しても、おそらく1988年の8月から9月ごろに出されたものと推定される。いま、《飛語》今号の1年以上の発行遅延のすべての理由ともなった、この遅れに遅れた〝1988年・不知火海沿岸紀行〟のエッセイのワープロをたたいている時点では、それが本来期待された機能を発揮する以前に不発に終わってしまった試みであること(今号の藤本寿子氏のエッセイの、【編集者・註3】参照)を知っているためか、ある暗然たる思いなしには、この資料を引用することができない。しかしともかく、これが私たちの水俣との出会いの根拠にほかならなかった。

人間は、教訓のための消耗品ではない

——その自明の原理についての確認(4)

《水俣》を、現在の産業社会のなれの果ての未来世界、科学技術文明の行き着く先として〝恐怖〟し、心配し、それを〝私たちへの警告〟として受け止めようとする卑しい卑しい功利主義を、私はたぶんこの世の終わりにいたるまでも、受け入れる気になれない。

水俣の被害民の人びとの苦しみは、戦後の経済の繁栄をぬくぬくと享受してきた都市の小市民たちの生活を、今後も、未来永劫に守りぬくための経験的・実験的サンプルとしてあるのではない。

《水俣》が被害者であった(ある)ことは疑いない。そして、たとえば原発事故で破滅に瀕する位置に、いまたまたま(ついに)置かれつつあるからといって、それは私たちがかつて《水俣》が孤独な不幸だった(いや——。いまも、より何重もの意味で、いっそうそうであることは疑いようがないのだが)ときに、その《不幸》についての加害者の1員であることは、なんら免罪されるものではない。

私たちは《水俣》を教訓とし、《チェルノブイリ》の再来を恐れる。しかし水俣は《水俣》にも、また同時にこの世界に存在させられていることによって《チェルノブイリ》にも晒されている(〝弱者〟とは、不可避的にそうしたものだ)。

あれらの人びとは、ヨガを愛好し玄米を食べ、無農薬野菜を直接購入し、子どもたちの手を引き抱きかかえながら、「原発いらない、いのちが大事!」と、限りなく脳天気で浅ましい、〝日常性〟を装いつつ、その実、それこそが本質的な意味での政治主義そのものである権力志向を剥き出しにした、おめでたいお題目に酔い痴れているがいい。あなたがたはそれで、たしかにこの社会をいくらかは〝改良〟し、核や原発がある社会よりは明らかに〝人間的な〟社会を作ることはできるのだろうから。死者たちと、苦しむ者たちの存在を踏み台とし、そんなにも健やかに、楽しげに!

いまだ《不幸》にいたっていない者には、《不幸》の本質的な意味は分からない。だが、その場合にも(その場合だからこそ)、不幸に対する最低限の礼節は要求されているはずなのだ。

この自明の理は、いままた繰り返されねばならないらしい。とくに、さまざまな意味で現状を憂えるという立場をとる人びとに対して。人間は、いかなる意味でも、他者にとっての教訓的消耗品ではないはずだ。

……《不知火ノート》(野帳)から・8月8日(8)

昼食——。御所浦島に戻り、漁港近くの鮨屋で、前日につづいて最首悟氏に鮨を御馳走していただいてしまう。

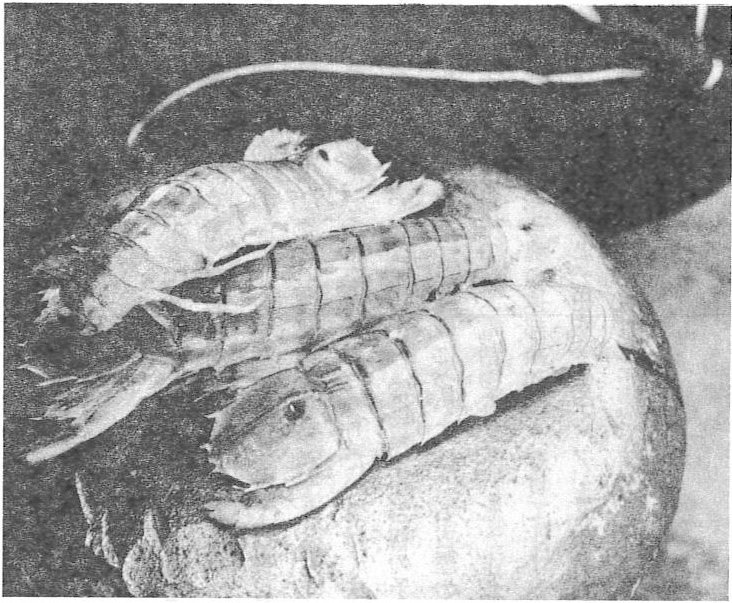

漁港では埠頭の小舎がけのなかで、獲れたばかりの大ぶりの蝦姑を売るおばさんたち。あれはなんと呼ぶのだろう、船をつなぐための、茸型をした鉄製の円柱の、その笠の上に並べられた——いずれも蒼みがかった淡いセピア色の蝦姑の見事さに陶然となる。ほんとうに、1枚ずつが紙幣ほども大きさがある、新鮮で肉厚の蝦姑なのだ。……食べたい。食べたいが、この陽気では1時間ほどのあいだに料理しなければもたないと間き、涙をのんであきらめる。私たちに蝦姑を示し、説明してくれるあいだも、手ぬぐいをかぶったおばさんたちは休みなく庖丁を動かし、蝦姑を、鰯をさばきつづける。

水を飲みに立ち寄った小学校は夏休み中で、無人のグラウンドがひっそりと光を浴びていた。湿った裏庭には、草に埋もれて「日露戦役勝利記念」の錆びついた砲弾が飾られている。

水のみ場で水道管の内部の熱い水が冷たく変わるまで待っているあいだに、他の人びとは先に行ってしまった。校庭を抜けると、漁港の両岸をまたぐ、高く長い空中遊歩道があるfその下を、漁船が白波を蹴立てて通り過ぎる。

同行者たちは橋を渡りおえた、コンクリートの防波堤のガードの内側で休んでいた。ガードの四角い区切りから見える小さな海を、やはり高速の船が横切ってゆく。きょうはこれから、森千代喜さんのお宅をお訪ねする予定。

世界を支える微笑(1)

そう、危機というなら、むしろ人間すべてが同じ危機を、不幸というなら、その不幸を——この巨大な不幸をともに味わうという状態の訪れを、すでに惨苦を嘗め尽くした者たちは——望んではいけないのだろうか? 彼らには、ひょっとしたらその十分な資格が……《権利》が——あるのではないか? しかし…… 。

そのとき、かすかに別の光が射してくる。私は、それを感じる。別の、よりはるかに高貴で、しかもさらにいっそう身近な距離にたたずむ、一種の——いくつかの微笑のようなものを。

☆☆☆☆☆

数学と自由 湖畔数学セミナー第2回

公式的世界の彼方の風景を覗いてみると……。

永島孝(数学者)

何のために数学を学ばなければならないのだろうかと疑問を感じながら勉強に苦しんでいる人も少なくないと思う。「何のために?」という問いに対して、数学がこんなに役に立つという例をいろいろあげることもできるが、「数学は面白いから」というのが私の正直な答えである。私は数学をほんとうに面白いと思って研究を続けている。その面白さを独占せず、他の人人にも知ってもらいたいと願っている。数学を考える楽しさに気づいてもらうのが教育の目標の1つだと思う。

実際は、「何のために数学を学ばねばならないのか?」という問に対して、「試験のため」という答えが最もありふれているようだ。試験を受けるのはどれだけ勉強をしたかを示す手段であって、勉強の目的ではないのに、「試験に出るから仕方なく……」といやいや勉強しているとしたら悲しいことだ。試験のための教育であってはならないというのは多くの人がすでに指摘していることで、いまさらいうまでもないが、受験という目標に対しては、今の学校教育は成功しているのだろうか。最近の大学生の書く答案を見ていると、る。それさえ疑問に思われる。

自分の頭で考えて書いた答案が少ない。したがって、個性がなく、見ていて退屈する。教室で聞いたことを暗記しておうむ返しにする、暗記している公式や解き方をそのままあてはめてみる、そんな答案が多くなってきたと感じられるのは共通第1次試験が始まったころからのことである。考え方が画一的になってしまって、独創性など期待できない。学生に個性がなくなり、学ぶ意欲が薄れ、ものを考えなくなってきた、その原因が共通1次試験にあるかどうかは分からないが、とにかく機械採点の都合で偏った共通1次や最近ほぼ毎年のように繰り返される「入試改革」が教育によい影響を与えているとは思えない。

受験のためには考えるより暗記したほうが効率がよいという誤解があるせいか、あるいは暗記した方が得になるような試験が多いせいか、ちかごろ数学の勉強があまりに公式や解き方の暗記に偏りすぎて、人間をコンピュータに仕立てようと試みているみたいだ。人間と機械とをくらべてみると、人間の頭はそもそも機械的な暗記には向いていないのだと思う。無意味な数字の羅列よりも、何か意味があったほうが覚えやすいのは、誰でも知っている。数値や電話番号を記憶するのに、2と3の平方根を「いよいよ人並に」、5の平方根を「富士山麓オオム嗚く」、2の16乗を「むこの権三郎」などと語呂合わせで覚える。それは、たとえ屁理屈でもよいからとにかく理屈があった方が記憶しやすいのを、経験的に知っているからだ。人間の頭脳は計算機と違って論理の筋道をたどって物事を思い出すようにできているのだと思う。考える、というのが人間らしいことなのだ。試験のための暗記ばかりでは面白くないのが当り前で、数学が嫌いになるのも無理はない。

暗記した知識は融通がきかない。公式を覚えていても、それが適用できない問題に対しては役に立たないのだから、たとえ受験のことだけに限ったとしても基本的な考え方を身につけておくのがよいのではないだろうか。念のために断っておくが、暗記をすべて否定しているわけではない。九九を暗記していなかったら計算の能率が悪くてたまらないだろう。

公式を暗記することに偏ってしまうと、それだけが数学であるかのように誤解されることになる。私たちの専門的な研究も、新しい公式の発見に努めているのかと質問されることがあるが、数学の問題も公式で解けない問題の方が実は圧倒的に多いのである。ある種の問題には、答は確かにあるのに、その答を求める公式はつくり得ない。公式があり得ないという、そういう事実を証明することこそ興味深い研究である。数学の研究にはつねに独創的な考えが必要で、どんな便利な公式が発見されようとどんなすぐれた計算機ができようと数学者は決して失業しないことが、数学的に保証されているのである。

公式では解けない例をあげよう。二次方程式の根(解式というのを高校で教わる。一次方程式と次方程式がの公すべて公式で解けることは中学・高校で学ぶはずである。実は、三次方程式と四次方程式も、面倒な公式ではあるが、とにかく公式で解けることがわかっている。ところが、五次方程式になると、根は必ずあるのにそれを計算する公式は存在しない。まだ発見されていないというのではなくて、存在しないことが証されているのである。ついでにもう―つ例をあげると、円の周囲、円の面積、楕円の面積の公式はよく知られているが、楕円の周囲の長さを求める公式は存在しない。もっとも、公式がないと言い切るには、公式とは何かということをはっきりさせねばならないのだが、技術的なことになるのでその説明は省く。

さて、私は昔から記憶力にはさっぱり自信がなくて、大学受験のときなども、公式を暗記するよりもなるべくその公式を導き出す考え方を理解するように努めた。公式を思い出せなくても、考え方がわかっていればその場で公式をつくり出せばよいのである。手間と時間がかかるという短所もあるが、記憶違による失敗を犯さないし、融通がきくという長所もある。そして、数学の面白さを見失わなかったのが幸いであった。

☆☆☆☆☆

《ふりかけ通信》第9号

☆☆☆☆☆

【編集後記】

【2023年の編集後記】

▶︎本島等元長崎市長は、当時、東京に出張の際、お電話おいただき、とても励まされた、心強く思った、今回は時間がないが、私を一度尋ねたいとおっしゃいました。しかし、翌年、右翼団体の男に銃撃されるような事態となり、叶いませんでした。2014年10月、92歳で亡くなられました。

▶︎森井眞先生は、現在100歳を超えてご健在。1992年にフェリス女学院大学の弓削達先生(同時期、右翼に自宅にピストル打ち込まれる。)との対談集『精神と自由』を、この後、私が設立した出版社オーロラ自由アトリエで出版しました。弓削達先生は2006年10月に亡くなられました。

▶︎佐藤真さんは、2007年9月、49歳で亡くなられました。

▶︎水俣との関係は、みかんを通じて、現在も続いています。2019年夏、この時以来、30年ぶりに水俣を訪ねました。支援者として移住した人びとも、すでに代替わりをして、子どもや孫たちが中心となっています。患者さんたちも、次世代が受け継ぎ、地域で介護事業などに取り組んだり、被害の語り部として活躍しています。

▶︎DVを含む性被害は30年前も、現在も、被害者にとっての状況は決して向上していません。この国においては、多くを語れば語るほど、ますますがんじがらめにされるような感じさえします。

▶︎女性の商品化は、その内容も規模も、拡大かつ複雑化しています。体外受精などが発達した今日では、貧しい女性が子宮という臓器を貸す行為=代理出産まで行なわれるようになりました。代理出産によって心身ともにボロボロになり、生活のためにお金を必要としたのにその生活そのものが破綻してしまうケースも少なくないようです。代理出産、やってはいけないことの1つです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?