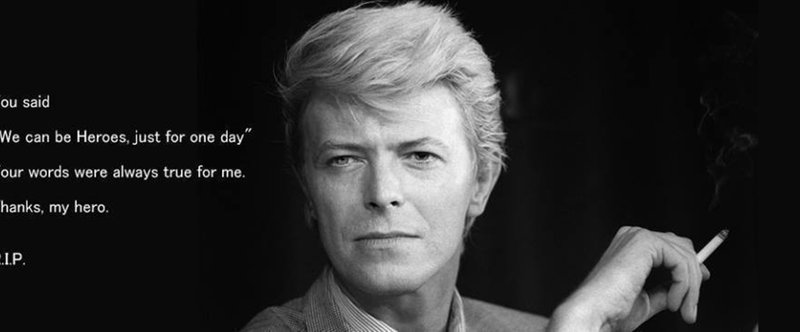

【デヴィッド・ボウイ、星になる】

出来事としては、2016年01月10日。数字がシンメトリーになる神妙な1日。

そんな日に、永遠のマイ・ヒーロー、デヴィッド・ボウイが亡くなった。

僕がデヴィッド・ボウイを知ったのは、高校生の頃。今から20年以上も前のことだ。

当時は「伝説」と言われるバンド、BOOWYが解散してまだ間もない頃で、僕はBUCK-TICKの大ファンだった。それまで音楽なんてむしろ軽蔑していた「いい子ちゃん」の自分であったが、友人が編集してくれたカセット・テープが僕の人生を変えた。

僕の「音楽の扉」を開いたテープに収録されていたいくつかのバンドのうち、僕はZIGGYをまず好きになり、BUCK-TICKのファンになっていった。

ほどなくして「ZIGGY」というバンド名が「ZIGGY STARDUST」から抜粋されて命名された名前ということを知り、BUCK-TICKの音楽性にデヴィッド・ボウイが大きく影響を与えていたことを知った。初めて好きになった洋楽であるニルヴァーナも、ボウイからの影響を明らかにしていた。

その流れで、僕はデヴィッド・ボウイを2枚組の『シングル・コレクション』から聴くようになった。

最初の印象は、あまりよくなかった。90年代最先端の音楽に較べ、70年代の音はどうしてもソフィスティケイトされていない、粗野なものに感じる。80年代の音は軽薄な機械が鳴らしているようだった。ボウイの声も、実は好きではなかった。

しかしさまざまな音楽を聴いていくうちに、多くのミュージシャンやバンドがボウイの影響を明らかにしていた。その趣味嗜好はさまざまで、鳴らす音もさまざまだった。

今にして思えば、それは影響もとのボウイ自身が「多面的な音楽性を持っていることのあらわれ」だった。

しだいに僕は、ボウイを違和感なく聴くようになっていった。そうして音楽の幅が広がり、さまざまな音楽を許容できるようになった。

いつしか、僕はボウイの大ファンになっていた。

きっとそれは、容姿ありきだったに違いない。だって当時のボウイ最新作と言えば、復活作と大々的にアナウンスされながらも、セールス・内容ともに地味だった『ブラック・タイ・ホワイト・ノイズ』だったのだから。

初めて買った現在進行形のボウイの新作であるそれに、僕は「なんでこんな人がみんなに愛されるんだろう」と思った。

しかしその疑問を凌駕するほど、ボウイの持つヴィジュアル力は圧倒的だった。

そうしていつの間にか、僕は「スタイルとしてのボウイ」を尊敬するようになった。

アルバムの中でもメロウな「ドント・レット・ミー・ダウン・アンド・ダウン」を聴きながら、カッコ気にしいになっていた僕は「こんなカッコイイ大人になれればなあ」と思うようになっていた。

でも、ギターはうまく弾けなかった。

それでも想いが募り、仲間内のライヴであがったステージでは、ボウイになりきって「スターマン」を熱唱した。客席が最後のコーラスを復唱してくれたとき、自分が「ジギー」になった自分だった。

その後も、僕はボウイを聴き続けた。

やがてボウイの新作は「2年か3年に1枚、ドロップされる『元気だよ』と知らせてくれる手紙」のようになっていた。

キラキラ光る傑作『リアリティ』でパワフルなヴォーカルを聴かせてくれたときなど、その「変わらなさ加減」に嫉妬さえおぼえたほどだ。

人生が流れていき、いろいろがうまくいかなかった。

でも、またうまくいくようになった。

その間、ボウイは静かに、終幕に向けて歩いていた。

そんなことなど、気づくはずもなかった。

いつでも存在し、いつまでも存在する、永遠の存在のように思っていた。

新作『★(ブラックスター)』の発売がアナウンスされ、今回は何と発売前にYouTubeで全曲を公開するという、類を見ないセールスをやってのけた。

それでもCDが売れる自信があるんだな、まったく大した歌舞伎者だぜ……などと考えていた矢先。

ボウイは、人知れず、星になっていた。

黒く塗りつぶされた星は、かつてスーパー・スターだった自分の現在を描いた意味深なタイトルかと思っていたら、ひょっとしたら「病魔に侵された自分の象徴」だったのかもしれない。

2016年01月10日。

日付がシンメトリーになることさえも計算されていたかのような「自らの死さえプロモーションにフル活用する」とんでもないことを、ボウイは最後にやってのけた。

アルバムは「ステイション・トゥ・ステイション」を思わせる意味深な構成と長さの表題曲より始まり、死にまとわれた男が復活する内容の「ラザルス」があり、最後には「僕にはすべてを与えることはできない」と宣言して去っていく「アイ・キャント・ギヴ・エニシング・アウェイ」が配置されていた。

……まるで遺書のような歌詞と内容!

しかし音楽性は、見事なまでに「現在のボウイ」だった。懐かしい歌で終幕を告げるわけでもなく、きちんと「今、ボウイがやりたい音楽」で満ちていた。

だからこそ、死なんて、唐突に訪れるなんて思いもしなかった。

ところがそれさえも、ボウイの計算とプロモーションの一環だった。

とんだ「偉大なる歌舞伎者」だ!

ボウイ逝去を知ったとき、僕はひとりで業務をおこなう店で働いていた。

ネットのニュースで拡散が始まり、事実と想像のないまぜが不安感を襲った。しかし営業中、ひとりで運営している以上、涙など流せるわけがなかった。

閉店時間となり、シャッターを下ろして、

誰にも見られない独りになった瞬間、僕は、肩が引きつるほど、泣き崩れた。

運転しながら、『アースリング』収録の「リトル・ワンダー」を聴く。

哀しい曲ではないはずなのに、歌っていても、歌えなくなるほどに、想いがあふれていた。

帰宅すると、妻に「いつもはTVを見ているけど、今日は音楽を聴かせてくれないか」と頼んだ。

妻は言葉少なに「いいよ」と言ってくれた。

「こんなに哀しんでもらえるなんて、デヴィッド・ボウイさんは、幸せだね。世界中でこんなふうに、哀しんでもらえているんだね。たくさんの人に愛されていたんだね。幸せだったんだね」

どうしても泣き崩れてしまう僕の耳もとで、妻が囁いた。

その言葉は嬉しいものの、どうしても、

哀しかった。

結婚を機に、CDをほぼ実家に置いてきてしまっていた僕は、手もとに残すぐらい愛聴していた『ジギー・スターダスト』を聴いた。

妻が初めて「スターマン」を耳にして、すぐさま「虹の彼方に(Over The Rainbow)」をもとにしていることがわかっていた。ちなみに、妻は音楽に通じている人間ではない、ごくごくの一般人だ。そんなふうに、ボウイの曲は「自然と、その人に入っていく」ことを実感した。

しかし一方で、ピアノのみで弾き語りされる「レディ・スターダスト」のデモにはどうしても、胸が詰まった。

星になった姿でも拝んでやろう、と思って煙草を持って外に出ると、夜でもわかるほどの曇天だった。

「野郎、最後の姿まで見せないのか! どこまでカッコつけるんだよ!」

ボウイの完全なる去りざまに、僕は、哀しみとは違う質の涙を流した。

こんな完璧な人に、敵いっこないや。

そうつぶやいて、乾いた涙の痕を残し、僕は妻のもとに戻った。

ボウイの死後数時間で、あらゆる作品が一気に売り切れになっていた。

大してボウイを好きでもなかった人がひどく残念がったり、ボウイを知りもしない記者が勝手な記事を捏造したりしていた。

だが、ボウイ自身が仕掛けた「死を賭したプロモーション」の前では、何の効力もない。死期を悟りながら健在に見える写真を発表したり、意味深な行動すべてを1枚のアルバムのために昇華させていた。

ボウイの核を成す音楽、それを紡ぎ出してきた「デヴィッド・ボウイという存在」の前では、すべてのニュースは空虚だった。事実も嘘も、幻想さえも。

こんな想いは、いつ以来だろう?

ジョージ・ハリスンが亡くなったとき。あれ以来だ。

しかしボウイは、いくらか自然と死に向かう姿を見せていたジョージと違って「実は死んだなんて嘘で、またひょっこり現れるんじゃないか?」とさえ思わせる、見事な去り方をしてみせた。

だからこそ、僕は、心の底からは信じていない。

デヴィッド・ボウイというスーパー・スターが、この世からいなくなったことを。

だってここには、音楽があるじゃないか! 彼が録音した色褪せることのない音楽は、いつだって僕をわくわくさせる。しかも「次の作品ではどんなことをしてくれるのだろう」という夢想さえ、掻き立ててくれる。

それらの音楽を共有できる限り、ボウイは、この世の中に存在する。

記憶から消える(=完全なる死)なんてことは、ボウイにはあり得ない。

いつまでも、スーパー・スターとして、いや、目を凝らせば見える、暗闇に光る「★(ブラックスター)」として存在するんだ!

だから僕は、いつまでも、デヴィッド・ボウイを自分のヒーローとして崇めていくだろう。

死んだなんて言わせない。

あなたは、生きている。

いつまでも、いついつまでも。

だけど最後に。

「僕の人生を素敵な色に染めてくれて、ありがとう」

これだけは、言っておこうじゃないか。

次の世界で活躍するまで、しばらく、安らかに。

デヴィッド・ボウイ。いつまでも、ありがとう。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?