初めてのコトにチャレンジ!

自分の感受性で、自由に選択のできない人は、自分の価値を認めていないそうです。

どこか、受け身で、被害者的です。

感受性は、努力や我慢を減らさなければ強くなりません。

楽しさの中で、豊かな感受性は育っていきます。

幸せになるためには、自分の感じることに信頼をおき、自分の心が感じる幸せを基準に自分の幸せを決め、自分に合った幸せを選択していくことが大事なんでしょうね。

ラ・ロシュフーコーがこう言っていました。

『人はおのれの好むものを得てこそ幸福であるが、他の人々が好ましいと思うものを得たとて幸福ではない』

他人の思惑を意識して選択したものでは、心から幸せにはなれないのではないでしょうか。

また、受け身で待っていてもなかなか幸せにはなれないでしょうねぇ。

状況や他人のせいにするのをやめ、自ら主体的に生きることが大切だと思います。

他人を意識しすぎる人は、被害者的になり、人間関係で苦しむことが多いですよね。

人間関係で悩まないように、人に左右されない自分になることができたら、と思います。

幸せになるためには、幸せを感じられる心が大切です。

この感受性は、心がけしだいで磨いていくことができるものだと思います。

そのためには、努力や我慢でムリをしないで、素直に幸せを感じることが大事なのではないかと思います。

素直な心は、価値を知る心であり、自分の幸せを知る心です。

茨木のり子の詩に「自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ」とありました。

自分が感じられる幸せを選択し、正直に、素直に生きることができたらいいのではないかと思います。

そして、自分の選択を信じ、自分の生き方はこれでいいと思えるように生きることが大事だと思います。

ドキドキしながら扉を開けて、新しいワタシ、デビュー♪していきたいね(^^)

デビューしたての時とかは、特に注意して欲しいこと。

それは、玄関の扉を開けて深呼吸!することを忘れないでよ(^^)

毎日元気だったり、ブルーだったり・・・・・・

気持ちはそれぞれ。

今の自分はどんな心模様ですか?

元気なときは、元気だね♪

ブルーなときは、ちょっと走りすぎちゃったかもしれないね。

どんな自分も、「今」の自分をわかってあげること。

ちょっとずつでも、行動していること、できていることをちゃんと認めること。

それが自信に繋がっていくのだと思います。

それが何より大切。

そう、ちゃぁんと わかってるよ(^^)

大きく息を吸って気持ちを引き締めたら、いざ出発っ☆

扉を開いて、出かけよう。

折角出かけたのなら、色んな事と、いい関係を作っていきたいものです。

ただ、人との係わりは、多ければ多いほど、色んなことを考えるきっかけを作ってくれます。

その出来事の中で、自分がどんな行動をしているのかを客観的に見つめていくことが大切だと思います。

自分本位で行動しているときは、まだまだですよね^^;

周りを見ながら歩調を合わせて、行動しているときは、後もう一息ってところでしょうか?

知らず知らずのうちに、自分と周りの行動が一致してくると、大きな波に乗っている証拠です!

我を出さず、受身にならず、ちょうどいい関係が築けていくだろうって思っています。

でも、そう上手くいくことはなくて、心に迷いがあるとき、気持ちが沈んでいるときは、5年後でも、10年後でもいいので、目を閉じて、未来の自分を想像してみてください。

考えるというよりも、あたたかなイメージで、たとえば、好きな色を思い浮かべるような感じでいいと思います。

未来のわたしは何をしてるのだろうか?

そばには誰がいるのだろうか?

シンプルに、たったふたつ自分とその外側にあるものを、想像すれば十分だと思います。

心に浮かんだものが、きっと今も、これからも、大切にしなくてはいけないものなんじゃないでしょうか?

見えないけれど、心の中にある「ほんとう」の願いを失くさないように注意してください、ね。

そのためにも・・・・・・

考える時間。

ふり返る時間。

癒されてゆく時間。

確かめるための時間。

何ひとつ、動いていないように思える今日、それでも、みえない未来について考えてみることって大事だなって思います。

精一杯、生きてゆけますように。

大切な人を愛し続けられますように。

くじけない心で、歩いてゆけますように。

澄みやかな心で、願うように、祈るように。

何ひとつ、動いていないように思える今日、それでも、今日は未来へと確かに動いているはずです。

扉を開けると、世界が広がる!はずだから(^^)

無駄な時間なんてひとつもない、ってことを私たちは、もっとよく知らなくてはいけないんじゃないかなって思います。

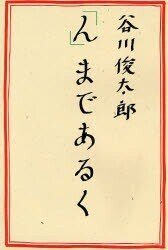

谷川俊太郎は、『「ん」まであるく』(草思社)というエッセイ集の中で「いまの日本には楽しみがあふれているのに、楽しみ方が下手だ。」と言っていました。

たしかに、余暇というと多くの人が、家族で行楽地やショッピングセンターへ買い物に行き、ついでにそこで食事もする、というかたちで時を過ごすことが多いと思います。

それが悪い、と言うのではありません。

しかし、あらかじめ用意された場所や装置がないと、時間がつぶせないというのでは、たしかに「楽しみ方が下手」だと言われても仕方がないのかもしれません。

続けて、谷川俊太郎は、こんなふうにも言っています。

「文学、芸術に関する限り、私たちは楽しさよりも先ず、何かしら<ためになること>を追うようだ。楽しむための文学を、たとえば中間小説、大衆小説などと読んで区別するところにも、自らの手で楽しむことを卑小化する傾向が見られはしまいか。感覚の楽しみが精神の豊かさにつながっていないから、楽しさを究極の評価とし得ないのだ。」

また、「楽しむことのできぬ精神はひよわだ。楽しむことを許さない文化は未熟だ。詩や文学を楽しめぬところに、今の私たちの現実生活の楽しみかたの底の浅さも表れていると思う。」と谷川俊太郎は言っている。

そして、「楽しみはもっと孤独なものであろう。」とも・・・・・・

恋人や、あるいは大勢の仲間といっしょに音楽を聴いたり、映画を観たりするのは、とても楽しいことですよね(^^)

ただ、その瞬間だって、その楽しさを腹の底から感じるのは、いつだってひとりの自分なんですよね。

いつも誰かといっしょでないと不安で仕方がない、ひとりでいるのは、みじめ。

だから、ケータイやメールで他人とつながって生きている。

こうして孤独、という言葉を恐れるあまり、自分ひとりで感じることのできる力をないがしろにしたらどうなってしまうか・・・・・・そう、ひとりじゃいられない病に罹ってしまいます^^;

そして、いつの間にか、伸び切ったゴムのように魂は弛緩してしまいます。

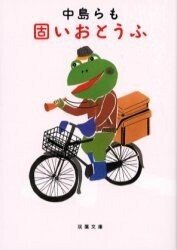

『固いおとうふ』(双葉文庫)の中で「『教養』とはつまるところ『自分ひとりでも時間をつぶせる』ということだ。それは一朝一夕にできることではない。働き蜂たちの最後の闘いは、膨大な時間との孤独な闘いである。」と、書いたのは中島らもです。

たしかに「自分ひとりでもうまく時間をつぶせる」人のことを「孤独な人」とは言わないと思います。

なぜなら、その人の時間はきわめて充実しているからだ(^^)

つまるところ、「孤独」を克服し、たったひとりで自分の内面を深めるのためのひとつの方法として、読書が最適ではないかと思っています。

また、前掲書で谷川俊太郎は、自分だけが感じる「楽しさ」をちゃんと見つめることが「成熟」だと言っています。

基本的に読書は、ひとりでするものです。

その意味で読書は、「自分が感じる『楽しさ』をちゃんと見つめる」ことにもっとも適した行為なのだと思います。

そして読書を通して、孤独のなかで楽しみを知る能力を鍛えることもできるのでしょうね。

だからこそ、読書の習慣のある人は、他人の孤独も理解することができるではないかと思います。

そう!読書の楽しみを知っている者なら、いつだって胸を張って言えるはずですよね、孤独なんかこわくないと(^^)

本は未知の宝箱なのだから・・・・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?