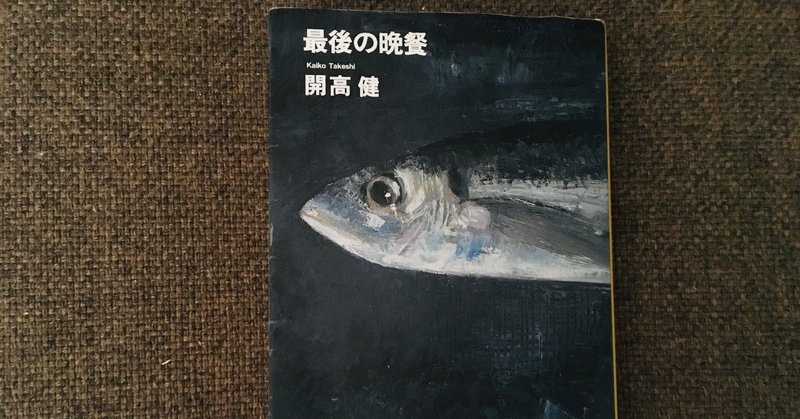

年越しの「最後の晩餐」@開高健

ここ2、3年のことだけれど、大晦日に本棚から「最後の晩餐」を引っ張り出して、目についた章を順序不動に読むのが気に入っている。そもそもこの本を教えてくれたのは、今は閉店してしまった広尾のフランス料理の名店「プチ・ポアン」のムッシュ北岡だった。もう10年ほど前のこと、ムッシュのところで打ち合わせがあり、確か肉の部位の話になったところで得意気に見せてくれたのが「最後の晩餐」だった。

タイトルから想像するのと全く違った「最後の晩餐」

ムッシュ北岡は、本の中に2回登場している。「若い北岡君が頑張ってるのよ」と御本人、まるで親戚のおじさんが甥を褒めるみたいに見せてくれたのは「腹に一物」というモツ料理についての章だった。松阪の「和田金」で松阪牛のモツの行先を、店主にはぐらかされるところから、編集部をたきつけて屠場から「和田金」の松阪牛のモツを買い付ける話、そしてこれの都内での持ち込み先として白羽の矢が立ったのが「プチ・ポアン」だった。

何しろモツは掃除や血抜きでたいへんな時間と手間がかかるのだから、無理を承知でやってくれる店でないといけない。というので、麻布の「プチ・ポアン」、いつかコックの自前の手料理の話を聞かせてもらった北岡君のところにクーラーをかつぎこむ。北岡君はいい勉強になりますといって張り切り、徹夜でモツの掃除にかかる。『最後の晩餐』開高健 / 光文社文庫

開高御大曰くの”若い北岡君”が提供した料理は、脳味噌のミラノ風、腎臓のフランベ、心臓の煮込みなどなど8品。ムッシュが、大変だったけれど掲載の効果は絶大で、たくさんのお客さんがレストランに来てくれるようになったのだと嬉しそうに語っていたのがありありと思い出せる。お元気でしょうか。このページには、自分がつけた黄色い付箋がついている。

「最後の晩餐」と聞けば、大抵の人は、人生最後に食べたい食べ物や料理について書かれたものを想像するし、私もそんな興味を持って読み始めた。が、この本、そんな生易しいものではない。人間の極限状態の食欲、どん底での食体験、珍味を超した魔味、どれもこれも読むとゼイゼイ息を切らす壮絶さなのだ。最後の章に至っては喫人の話である。

「一匹のサケ」からのメフン

さて、2019年の年末はどの章から読もうと、ざっとタイトルを眺めて目についたのが「一匹のサケ」。なんたって2019年、初めて新潟県の塩引き鮭の里、村上市に行ったのだ。以来、鮭という言葉になんとなく条件反射してしまうのだが、これが読み出してみると、やった、来た、村上の鮭ですよ。

サケというと、反射的に思い出す一匹がある。これまで四十七年間にいったい私は何匹のサケを食べたことになるのか、見当のつけようがないが、この一匹だけは群を抜いているのである。今から十八年か十九年の昔、芥川賞をもらってちょっとたった頃、某日、突然、東京都杉並区井草町の拙宅に新潟から電話がかかってきた。見知らぬ人だが、たしか、小川屋と名乗ったかと思う。含み笑いのおっとりした声で、三面川のサケを送りましたから、食べてごらんなさいと、それだけ言って電話が切れた。翌日、その荷がとどいて、ほどいてみると、むっちり肥った銀いろのサケがでてきたが、これが焼いてみると、誠に気品高い香りが肉の年輪からたちあがり、しっとりとしたおつゆ気、ほどよい脂の乗りぐあい、はんなりした塩加減、ことごとく眼を瞠らせられた。これをそれまでに食べた塩引きサケとくらべてみたら、美女とそのミイラぐらいの違いがあった。新潟の三面川は大昔からサケの名川として著名だが、さすがと舌を巻いた『最後の晩餐』開高健 / 光文社文庫

大絶賛である。私が行ったのは9月、鮭のシーズンではなかったが、三面川では江戸時代から続く居繰り網漁という伝統漁があるそうで、この伝統漁をみることと、塩引き鮭を自分で作ってみる体験は、私のやりたいことリストにこの時に入ったのだ。9月に現地で食べた鮭は、開高御大が言うような "美女とそのミイラほどの違い"を感じなかった。現在と御大が食した時代では、川や鮭の状況も変わってしまっただろうけれど、もっと目利きができるようになって、地元とのネットワーキングが強固になれば、きっと美女鮭が食べられる日がくるに違いないと踏んでいる。いや、この章を読んで決意を強くした。そしてもう一つ、この章では珍味が紹介されているのだが「サケの大動脈を塩辛にしたメフン」というが妙に頭にこびりついてしまった。年明けて3日、たまたま立ち寄った御徒町の魚充実スーパー「吉池」の鮭専門店を見たならば、瓶詰めの「メフン」が、ここにいますよと目にとまってしまった。こうして私は、読後パトロールとして「メフン」を食すことにした。本には大動脈とあったけれども、商品表示やネットで調べると、腎臓とある。「メフン」はアイヌ語で腎臓のことで「女奮」という物凄い当て字が当てられている。でも、オスの鮭の背骨についている腎臓らしい。黒光りしてニュルニュルとした外観が、いかにも気味が悪い。比較的なんでも食べる家の者は、みるなり「ダメだ」と白旗をあげた。私はそのニュルニュルを噛んだ。噛んでもやっぱりニュルニュルしているが、想像したよりもサクニュルで、イカの塩辛に方向性は似ている。旨味が強くて臭みはないが、なにせ塩っぱい。日本酒をもってしてもその塩っぱさが緩まないので、たまにイカの塩辛で作る、卵とあえてさっと炒めてゴマ油をかけてをしてみたら、かなりいい感じになった。そしてもう一つの読後パトロールが、御大にサケを送った「小川屋」の追跡である。ネット検索だけだけれども、どうやら新潟の地場企業を再生する和僑グループの傘下になったらしい。確証はないので、今度村上市の方に聞いてみようと思う。

「自然に反逆して自然に帰る」

これも全く想像外の話が展開する。冒頭は日本の中華料理への苦言から始まる。

今年は昭和五十三年だから、この本(昭和六年に刊行された大谷光瑞著「食」)からすで四十七年という時間がたったことになる。しかし中華料理はいよいよ盛大の一途をたどっているのに、その味が"支那に非らず、日本に非らざる”という事態はいっこうに改まらないばかりか、いよいよこれまた流行の一途のように見うけられる。大陸や香港へ出かける人は数知れずあるのに本場のソレとのひどい落差をあげて菜館に不平、不満を言わないらしく、菜館の経営者も厨師も安心して堕落を励み続つづけているかのようである。(中略)日本式中華の堕落は幾つでも特徴を上げることができるけれど、筆頭のソレはやっぱりむやみに砂糖をほりこんで、ドタドタと甘くしてしまうことだろうし、香辛料の角が立ってないことだろうし、粉飾に熱中して本質の抽出を怠っていることであろう。『最後の晩餐』開高健(光文社文庫)

ズタボロだ。しかし、この章の本題は中国の精進料理。"西洋料理にはその片影もなければ伝統もない”が、重要な料理なので今回取り組んだとある。その依頼を受けて立ったのが横浜中華街の「四五六菜館」で14種類の菜単メニューが繰り広げられる。この「四五六菜館」いまも現役バリバリだ。創業は1961年だから半世紀以上。凄いなあ。うろ覚えだけれど、こちらのおこげ料理が美味しいと聞いて、行ったことがある気がする。これも確かめないとね。この章のゲストは、辻静雄夫妻と遠藤周作氏。毎回のように登場するゲストも豪華で、氏の交友の輪が見て取れるのも興味深い。供されるのはいわゆる、もどき料理の極致である。フカヒレも、ハム類も見てそっくり、味わってそっくりの超絶技巧(きっと)な皿であった模様。辻静雄氏をして、

「いける。いけるわ。皮が魚にそっくりや。魚の味がする。野菜で作ったのに魚の味がする。不思議やね。ほんまに不思議や。」(出典 同上)

と反応されている。そして中国の精進料理を評する御大の言葉が痺れる。

悲痛なような、おかしいような、深遠なような努力である。徹底的に自然に反逆しながらふたたび自然に帰るという志向が脈々とある。わが国の精進料理にもたとえば湯葉の蒲焼のような名品があることはあるけれど、自然そのものに融即しようとする志向の方が先に立って、反逆しつつ融即しようとはしていないから、味と、技と、渉猟の幅が浅く、狭くなってしまう。残念ながら、清淡はあるけれど、濃と、厚と、深については十歩も百歩も譲らねばならないかとおもわれる。

奇しくも、世界は緩やかにベジ化している。元々菜食だった日本人は、ガラパゴス的にお肉万歳を邁進中で、狩猟民族だった欧米がベジ化してるっていうのは、本当に世の中無い物ねだりだ。ベジ料理のバリエーションは、料理分野を超えた潮流になってきているように思うが、そこで求められるのが、まさに言われている清淡だけではない、濃・厚・深といったレンジの広さと緩急なのだと思う。そう思って、この章を読めばますます読み応えがある。数年前、米国の西海岸のベジ化が激しくなっているというのに興味を持って行ってみたのだが、満足できるものには出会えず、奇をてらった発展途上な域を出ないように感じた。ベジミートや培養肉も食べたけれどもノーコメント。開高御大の言葉からは、節々にアジアの食文化、料理技術への誇りがにじみ出ている。この精進料理だってそうだ。大豆ミートをもてはやし出した西洋を、今頃まで知らなかったかと鼻でフンと笑っている。

精進、ベジに関しては、今も東高西低の趨勢は変わらないのではないか。もどき料理の極致は食したことがないけれど、最近はアジアの寺の料理を知るために、意識の高い世界の料理人達が足を運んでいると聞くし、この分野、まだまだ変革が起こってきそうだ。自然に帰していくというアジアの発想の行き着くところは、培養肉ではないように思うし、それを期待している自分がいる。というのが、2019から2020の年越しにかけての「最後の晩餐」でした。

今後の取材調査費に使わせていただきます。