軽薄な私

志賀直哉含め、僕は硬質でありながら柔らかな自然の情景、相反するかのような陰翳の描写──そうした文章が僕は好みだ。

文章によらず、考え方や知的好奇心の方向性や目的とするところも、須賀敦子さんの言葉を借りると、「硬質で知の体系」を成す一部でないと、軽薄に見えてくる。

ところで、ひとは社会性のある動物だ。

ささやかな日常生活の基盤を大事にするのはもちろんのこと、それは普段から無意識のうちに関わらざるを得ない社会のいちばん小さな単位の「家族」の土壌へと繋がっている。

自然環境のこと、国政のこと、社会情勢、世界情勢──日々問題意識にあれば自ずと文章そのものに表れてもくる。

しかしながら、現代では、綺麗であったり、浅くとも一時的印象を与えるように、面白おかしくみだりに強し言葉を使ったり、無駄な隠喩をするといった、「感傷」的な文章が氾濫し、SNSを開くと、それらが洪水のように押し寄せて来かねない。これは、僕個人の感想でしかないかもしれぬが……。

二十世紀の偉大な詩人のひとり、パウル・ツェランは、硬質で知の体系ともいえるような詩を残した。

素晴らしい詩は、あらゆるものを結晶化し、感傷で消耗されないように僕は思う。

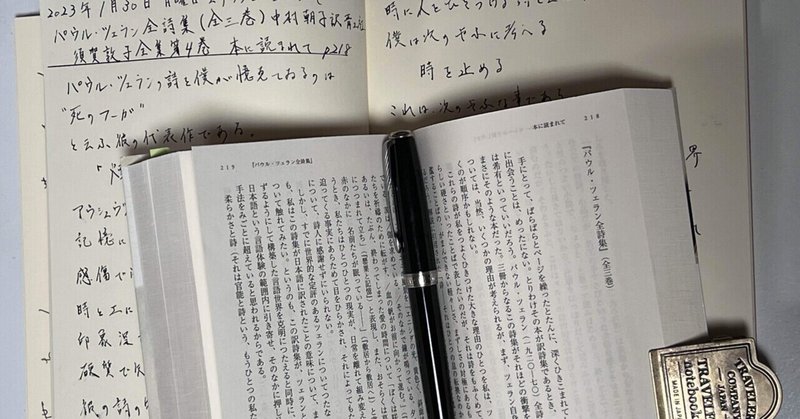

『パウル・ツェラン全詩集』中村朝子訳(青土社)の須賀敦子さんの書評を読んだ。僕は代表的な詩、「死のフーガ」などを他の訳者の方で読んだことがあり、深く感銘を受けた。

中村朝子さんの訳では読んだことがない。

たとえば、ブルターニュの風景を「エニシダの光、黄色く、斜面は/天に向かって膿んでいる、茨は傷を求めている、そのなかで鐘が鳴っている、夕べだ、無が自身の海たちを祈禱のために転がす、 /血の帆がお前に向かって進む。」(「言葉の格子』)と描写し、あるいは、たぶん、終わってしまった愛の時間について「ぼくは咲き終わった時刻の喪章につつまれて立ち」(「罌粟と記憶』)と表現し、また、おそらくは墓地を歩いていて「晩い 赤のなかに名前たちが眠っている――」(「敷居から敷居へ』)と書くツェランの詩行を追うとき、私たちはひとつひとつの現実が、日常を離れて組み変えられ、異語として身辺に迫ってくる事実にあらためて目をひらかされ、それによってもたらされるこころよい安息 について、詩人に感謝せずにいられない。

ツェランの硬質で知の体系のような詩は、語とことばをきっちりと分けて用いられている。

それを訳者中村朝子さんは日本語でも守り抜こうとしたようだ。熱と愛と誠実さを感じる訳なのかもしれない。

「がまんならない軽々しさ」は現代社会そのものに思えてならない。

曇り空から時おり雪の舞う金沢の街で、僕はあまりに軽薄な自分自身を内省し、動けなくなってしまいそうだった。

この街にかつて僕の大好きな泉鏡花がいたり、少し前に知った詩人の室生犀星がいた。

彼らの普遍的な言葉は無意識のうちに知で体系付けられてもおり、語たちをしっかりと言葉にむすび付けている。

だから、彼らの文章の言葉すべては美しさは見掛け倒しのものではなく、消耗され得ぬ美しさを保つ結晶として、現代にも残されているのではないだろうか。

柔らかさと詩、官能と詩を同一視してきた現代日本詩の伝統を須賀敦子さんは鋭く批判もされている。

そのうえで、訳者のした仕事について大きな意味があるとしている。

しかし、すでに世界的な定評のあるツェランについてつたない賛辞をここで重ねるより も、私はこの詩集が日本語に訳されたことの意味について、また、詩を訳すという作業に ついて触れてみたい。というのも、この訳詩集が、ツェランというひとりの詩人が身をけ ずるようにして構築した言語世界を克明につたえると同時に、ことばをむりやりに従来の 日本語という言語体験の範囲内に引き寄せ、そのなかに押し込めようとする当今の訳詩の 手法をみごとに超えていると思われるからである。

柔らかさと詩(それは官能と詩という、もうひとつの私たちがうんざりしている低調な組み合わせにつながる)をとかく同一視したがってきたこの国の現代詩の伝統のなかで、とくにツェランのように、日常と硬く対立したところで造られた詩を訳すにあたって、これまで私たちにとって異質と考えられてきた硬質な知の体系に属することばをさぐり、そこにあたらしい美の基準を見いだそうとして全力を投入したこの訳詩集の意味は大きい。

中村朝子さんの訳でツェランを読みたい。

余談だが、『パウルツェランと中国の天使』という本を多和田葉子さんがドイツ語で書き、ツェラン研究者が翻訳したものがつい先日刊行されてもいる。僕は未読のため、図書館で見かけたら借りてみようと思う。

いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。