カレーとは何か?(カレーの定義を巡るおはなし)

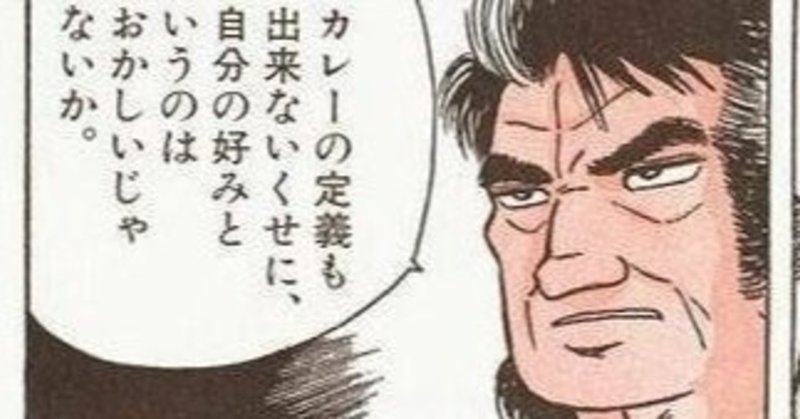

海原雄山「カレーの定義も出来ないくせに、自分の好みというのはおかしいじゃないか」(ドヤァ)

この話題については、サラムナマステ先輩のツイートに書かれていることに尽きると思います。ですが、個人的に夏休みに入って時間があるので、夏休みの自由研究としてこの問題に少しだけ取り組んでみたいと思います。私は全くの門外漢ですし、査読をクリアできているわけでなく、典拠さえ示していないものですので、以下、あくまで素人の考えに基づく思いつきに過ぎないという前提でお読みいただきたいです。

このイシューに関して検索すると、様々な見解が見られます。サラムナマステ起因の議論において提出された見解のうち主要なものをここでは取り上げ、それぞれについて吟味したいと思います。

(1)料理の地域的背景に着目する見解

・主に南アジア(例: 現在のインドやネパール、パキスタン)の料理を「カレー」の典型例とするものが代表的な理解と言えそうです。

・この見解は「カレーの本場はインド(もちろんそこでイメージされている料理は現在のインド共和国成立以前から存在するものですので、インド亜大陸の任意の地域という趣旨だと思われます・・・)である」といった言説や、「インドに旅行に行ったら出てきた料理が全部カレーだった」というしばしば耳にする経験談にも沿うものであるように思われます。

・また、このような理解は、「カレー(curry)」という語が持つ歴史的経緯(タミル語の「கறி(kaṟi)」が基になっていて、かつてイギリス人の誤解も含んだままcurryとして英語に導入されて云々・・・)にも一定程度の親和性があるように思われます。

・一方、現在「カレー(curry)」として認識されているものには東南アジア(例: 現在のタイやインドネシア)に起源を有するものや、南アジアの料理から派生したもの(例: イギリスのcurryや日本の「カレー」)が存在していることからすると、この理解によって得られる対象は過度に狭いものになってしまうように思われます。

・また、上述の地域に起源を持つ料理であっても、必ずしも「カレー」として認識されないもの(例: 「タンドリーチキン(Tandoori chicken)」と呼ばれている鶏肉を素材とする料理(パンジャブ)や「ダル(Dal)」と呼ばれている豆を素材とするスープ(ネパール))が存在していることを踏まえると、(文字通りこの理解を適用すれば)この理解によって得られる対象は過度に広いものになってしまうように思われます。

・以上のように、起源を有する地域といった形式的な基準では必ずしも十分な理解が得られないため、なんらかの実質な基準に依る必要があると考えられます。

(2)レシピに着目する見解

・そこで、「なんらかの素材をスパイスで調味する、主にスープ状の料理であること」を最低限の要件とする理解があり得ます。

・この立場は主に南アジア(例: 現在のインドやネパール)から東南アジア(例: 現在のタイやインドネシア)に起源を有するか、そこから派生したもの(例: イギリスのcurryや日本の「カレー」)が典型例であるという漠然としたイメージと結びつきやすく、少なくとも一般的な感覚には沿うものであるように思われます。

・一方、「ドライカレー」と呼ばれる料理が存在することからすると、実はスープ状であるといった特徴は必ずしも本質的なものではないのではないかという疑問が生じます。

(3)素材に着目する見解

・なんらかの香辛料/スパイスを含むことを最低限の要件とするという考え方もあり得そうです。

・ここで想定されるスパイス/香辛料として、典型的にはクミンやターメリックが挙げられると思いますが、これについても玉葱やニンニクをふくめるかどうかなど、定義付けには広狭あり得そうです。

・また、仮にワサビを使用したスープ状の料理があったとしてもカレーとは一般的にはみなされないように、やはりなんらかのイメージに依拠せざるを得ず、結局のところ地域的起源のようなものに回帰してしまうような気がします。

(4)成分に着目する見解

・これはあくまでも思考実験に過ぎませんが、たとえばカプサイシンをはじめとする、一定程度以上のスコヴィル値を示すものを最低限の要件とすることも一応可能かもしれません。

・これが実現した場合、いわゆる「ディストピア飯」(例: 野菜の成分で作成されたシート)の一種になるかと思いますが、それをカレーと呼ぶ人が多いかといえば疑問が残ります。

・また、既に唐辛子を使用したお酒が存在しており、それはカレーとは一般的にみなされないように、やはり成分だけではうまく本質を捉えきれないようにも感じられます。

(5)調理する人に着目する見解

・「インド人やネパール人が調理したものがカレーである」というツイートもありました。

・その際、関取が調理した料理はすべて「ちゃんこ」と呼ばれているということにも言及がなされていました。

・興味深い見方とは思いますが、結局のところこの見解も地域的起源のようなものに回帰してしまうような気がします。

・また、いわゆる「ちゃんこ」は機能ないし効用(例: 一度に簡易かつ大量に調理できる、栄養のバランスが良い、材料を加熱しているために伝染病や寄生虫などの心配が少ない、鍋を囲むことで連帯感も生まれる)に着目したラベリングであるのに対し、カレーはそのような観点によって支えられていないという無視できない差異があるように思われます。

・さらに、「インド人力士やネパール人力士が調理したものはカレーであり、ちゃんこでもある」ということになってしまい、適切な認識が困難になりそうです。

(6)「カレー」に関する一般的なイメージに着目する見解

・「これが日本人にとってのカレーなんだ!」という、日本で人気のあるカレールウのパッケージの画像を添付した勢いあるツイートも見られました。

・これは「カレーと認識されているものがカレーなのだ」という同義反復に陥っていると思います。

(7)「美味しさ」に着目する見解

・「カレーの定義に関するサラムナマステさんのつぶやきを眺めていると、最終的には「美味しければOK」という結論に辿り着けそう。」というツイートがこの見解の典型例と位置付けられそうです。

・しかし、「不味いカレー」というものが確実に存在している以上、この見解には情緒的印象以上の意味はないと思います。

さすがに飽きてきました。結局のところ、ヴィトゲンシュタイン先生的に言えば、「カレー」なるものには家族的類似性(Familienähnlichkeit)しか認められない、すなわち「カレー」と呼ばれている全ての外延(対象)を特徴づけるような共通の内包(意義)は存在せず、実際には「香辛料を使用していること」や「スープ状であること」など部分的に共通する特徴によって全体が緩くつながっているに過ぎないのではないか、というのが現時点における私見です。この点、識者の意見をぜひお聞かせ願いたいものです。

ところで、高円寺に「妄想インドカレー ネグラ」というお店があります。「八百屋の季節野菜とエキゾチックな諸国のスパイスで作る架空のインドカレー」(公式Twitterアカウント)を提供されています。すなわち、このお店が提供されている「カレー」は必ずしもインドのオーセンティックなレシピに基づくものではなく、そもそもインドには存在しないメニューとなっているということです。上述した点を踏まえると、逆説的ではありますが、このスタンスこそが本当の意味でオーセンティックな「カレー(curry)」という存在の内実を表しているように思われます。

カレーたべたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?