ふたのなりひら

1-2

その日に、相馬と、陽菜子は出会ったわけだった。相馬は、時折店番をしていても、あれはどこまでも夢で、どこまでも幻であったように感じられる。あの日に、陽菜子に見せた多くの蝶たちは、今も二階の片隅で眠っていて、四谷シモンの少年人形は、今もまだあそこで街行く人々を見つめている。

あれから六年が経ち、相馬は三十を超えて、向かいの店は三度店主を変え、衣替えをした。相馬の店も、置かれていた品物が何度も入れ替わっては、また相馬の元に戻るということを繰り返した。何千万という金が動いたが、しかし、相馬の懐に入るのは雀の涙ほどである。

相馬は、つい最近オークションで手に入れた、金子國義の絵を見上げた。桃色のスーツを着た男性を中心に、犬が時計回りに三匹描かれている。一匹は男性の股の間を通り抜けている。この絵は、オークションで五百万で仕入れた絵だったが、暫くは相馬が自分で楽しむために、カウンターの横に架けていた。

絵を一枚描く。五百万円で売れる。どのような気持ちだろうか。もちろん、ギャラリーの取り分が半分はあろうが、相馬には想像もできない。精々が、自分が仲立ちとなって、数十万の儲けを得る。それが関の山だが、あのような芸術を作る人間、芸術を産み出す事の出来る人間、その神秘さは驚嘆に値すると、相馬は芸術に出会ってから、常々思っていた。ただの、絵の具とキャンバスの集合体である。

そうして、そのように思いながらも、相馬を見つめる絵の中の紳士は、不敵な視線で、彼を睥睨するのみである。画家の魂が、あの中に宿ってでもいるのかしらと、相馬がぼうっと絵を観ていると、二階から降りてくる足音が聞こえた。

「着替えたよ。」

そう言って、森が顔を出した。森は、紺色のブレザーを着ていて、半ズボンから伸びる足が、頼りなげだった。相馬は立ち上がって、森の元まで行くと、中背になり、少しアンバランスなハイソックスと、シャツの襟を丁寧に揃えてやった。

「大丈夫か?怖くないからな。」

「パパじゃないもん。」

「どういう意味だ。」

相馬は憮然とした表情で、森を見つめた。森はほほ笑んで、眦が新月になった。

森は大きな黒い目で、窓外を見ていた。相馬の運転する、ワンボックスカーである。陽菜子に命じられたとおりに買ったものだが、普段は故買品の受取や発送の時しか使うことがない。バックシートには、チャイルドシートがそのまま残されていて、タンブラー置き場になっていた。

時折、バックミラーに映る、きれいに揃えられた前髪の下から覗く黒い目に、相馬は愛らしさよりも、美しさを感じていた。男の子にも、女の子にも見える。その森の特異な風貌に、父親であっても息を呑むことがある。それは、今までの人生において、そのような人間に会う機会がなかっただけであるが、しかし、森が産まれてから五年の間、相馬は他の誰よりも、彼(彼女)らに関して勉強をしてきたのだった。

森は、フタナリヒラと呼ばれる、両性具有者だった。一昔前、或いは他の国では、アンドロギュノスとも呼ばれている。産まれてきたとき、男の印も、女の徴も見受けられたことを伝えられたとき、相馬は信じられないというよりも、これは現実ではないと、そう受け取った。ひと晩眠りについて起きれば、まだ蝶々の夢の中であろうと。しかし、もちろんそのようなことはなく、産まれた赤ん坊は、両性具有者だった。

フタナリヒラの存在は、相馬も識ってはいたが、しかし、実際に会うのは初めてだったし、それが我が子だとは、思いもよらない。今、この国にはフタナリヒラが二千人ほど、世界で数えると六万を越すとは聞いてはいたが、しかし、全人口の僅か0.0001%にも満たないマイノリティである。

そのフタナリヒラの森は、相馬の目にも、どこか得体のしれない部分があった。それは、男が女を見るときや、女が男を見るのとはまた違う、第三の性、或いは、性の最終地であるからかもしれなかったが、森は特に口数も少ない子で、時折桜色の脣が開くと、一言呟いて、それで終わりだということも、関係しているのかもしれなかった。少なくとも、快活な子供ではないだろう。そうして、彼(彼女)の口から零れた息には、蝶々と似た甘い酒めいた匂いが伴っていた。

今日は、その我が子を、専属のフタナリヒラの教師に見てもらうために、鷹峯に向かっているのだった。フタナリヒラは、あらゆる欲望の対象に成り得るために、全員、体内にGPSが埋め込まれて、その上で、学校に行くこともない。それは、彼(彼女)らを巡って、あらゆる諍いと争いが起こるためで、性的な搾取、カルトによる偶像化、野蛮な地域では捕らえられて、その肉を食べるという、おぞましい犯罪行為が起こることもあり、社会問題になっている。それは、アルビノを食えば白人になれるという、旧世紀の忌まわしい話にも通じる。人間は何も変わっていない。

そのようなことを未然に防ぐための措置として、フタナリヒラを教えるのは、フタナリヒラだけであるという不文律が出来上がっていた。そうして、フタナリヒラは五歳になると、国から宛がわれた教師の下へと通うことになる。フタナリヒラとしての生き様を学び、ほんとうのフタナリヒラになるのである。それは、時折住み込みになることもあった。

そのような徒弟制度じみたものは、三期にわたって繰り返される。五歳から十歳、十歳から十五歳、十五歳から十八歳の三回で、その全てで教師は変更される。

反対に、二十を超えたフタナリヒラは、かつて自分を育ててくれた恩を返すために、五年に渡る教師期間を義務づけられている。最低一回、教師を経験すると、二度目以降は希望した者のみ、再登用という形で教師となる資格を得ることができる。しかし、それにももちろん例外はあって、前科者や、不適合だと見なされた者は、教育者になることはない。

相馬は、そのようなことが、彼(彼女)らの間で連綿と受け継がれていることなど、知る由もなかった。フタナリヒラは、そうでない、普通の男女からしてみれば、全くいないのにも等しいものだった。それは、意図的に社会から隔てられた、一種の伝説めいた存在だったからではあるが、身近に降りてくると、あまりにも生々しい。

だんだん、山の手に進んでいくと、豪奢な邸宅や、新興のコンクリート建築が、山肌に沿って建てられているのが目についた。それは、相馬にはまるで縁のない、世の成功者たちの屋敷で、二〇世紀の遺物の城に住む自分が、ひどく惨めに思える。

鷹峯の閑静な住宅街だった。ここには、富裕層に向けた隠れ家を模した高級リゾートも建てられていて、その前を通ると、苔が連なる美しい石畳が見えた。

車はだんだん細道に入っていき、このような細い道なのに一方通行ではないらしい。周囲の住宅のガレージには高級車が収められているが、彼らには自転車と同じ、ただの移動道具だとでも言うのだろうか。ここでの駐車は、相馬にぞっとしない。森はと言うと、周りの住宅群に、好奇の目を見せていて、時折口を開いては、惚けたように、ぱくぱくとさせた。

そうして、コンクリートで出来た、長方形の建物が目当ての住宅だとわかると、近くのパーキングに車を停めて、森を降ろしてやる。手を繋いで、二人で住宅の前に立つと、周りから音が抜かれたように静かで、ただ風音だけが耳朶を撫でる。

「ここ?」

「たぶん……。」

森に尋ねられて、相馬は住宅を見上げたまま頷いた。コンクリートの四面体で、ブルータリズム建築のように、荒々しい。どこが入口になっているのか、壁伝いに歩いて行くと、右端の、隣家との間に、細い斜め階段があって、そこを進むと玄関のようだった。そこは、神社の参道のように、砂利が敷き詰められていて、大谷石が小橋のように中央に敷かれていた。いかにも金のある家のようである。

「行こうか。」

相馬は森の手を引いて、そのまま大谷石の道を進んでいく。そうして、木目調の扉の端に備え付けられた朱いチャイムを指先で鳴らすと、

「はい。」

か細い声である。

「相馬です。今日、お会いする約束をしておりました、相馬辰巳です。」

「ああ。お待ちしていました。少し、お待ちください。」

相馬は、寄る辺無いようで、握った森の手に力を込めすぎて、

「痛いよ。」

「ごめん。」

そのようなやりとりをしていると、木目調の扉が開かれて、中から女性ーいや、フタナリヒラが顕れた。切れ長の一重で、幼い顔立ちが、印象だった。

「李です。李恵です。」

「相馬です。相馬辰巳と申します。この子は息子のーいや、息子と娘の、森です。」

恵は小首を傾げてから、森へと視線を落とした。

「森くん。それとも、森ちゃん。どっちがいい?」

「森でいい。」

森がそう言うと、恵は幽かに桃色の口を開けて、白い歯がのぞいた。ほほ笑まずとも、ほほ笑むように、不思議な眦である。

「そう。じゃあ、森、それから、相馬さん。こちらへ。」

相馬は頷いて、恵の後ろをついていく。室内は、コンクリートの壁と、木の床の調和で、シンプルな内装だった。そうして、入ると三十畳はあろう程の、広いリビングがあって、枯山水を思わせる庭があった。庭に竹林がそよいでいて、中国めいて見えた。テレビや、パソコンのようなものもない。代わりに、いくつかの陶器が置かれている。その全てが白磁である。そして、壁の一面はクリーム色で、その中央に、青い模様が描かれたものや、青い線が縦に幾本も連なった版画が架けられていた。

「李禹煥ですか。」

「識っていますか?」

恵が振り向いた。少し、顔つきが明るくなったようだった。ここは、一層に音がない。美術館に閉じ込められたようだった。

「部屋もまるで李禹煥ですね。」

「好きなんです。」

そう言う恵は、裸足だった。素肌が白く、壁よりも白く花めいていた。彼女(彼)は、名前からしても、風体からしても、フタナリヒラには見えなかった。

「どうしました?」

切れ長の目に、低い声が、相馬にまた印象を与えた。

「いいえ。いい趣味だ。」

「あなたも李禹煥がお好きなの?」

「ああ、好きですけど、僕の趣味じゃないな。いや、美しいものだとはもちろん思います。」

そう言うと、恵は何も言わずに、ただ頷いた。

「あちらは?」

相馬は今度は白磁の茶碗を指差した。恵は視線をそのままそちらに向けると、

「ああ。あれは黒田泰蔵の白磁茶碗です。彼の作品が好きなんですよ。」

相馬はなるほどと頷いた。相馬は器に疎いものだから、識っているものといえば、日本の有名な茶器くらいで、鷹峯といえば、本阿弥光悦が思い出される。彼の、不二山が美しいと、その程度の知識しかなかった。

「今日は、森くんと少し話がしたいんです。あちらの部屋でこの子の身体を少し見せてもらいます。しばらくの間、こちらでお待ちを。いいかな?森。」

恵が尋ねると、森は頷いた。森は、自分の同類に会うことは少なくはないが、しかし、妙齢の、それも女寄りのフタナリヒラは初めてだった。

フタナリヒラにも、男寄りと女寄りのふたつがあって、そのどちらかに傾くのかの理由までは、正確にはわかっていないらしい。ホルモンバランスの影響か、しかし、相馬も、森が産まれてからは、フタナリヒラに関して随分と学んで、彼(彼女)らの生態に関して、詳しくなったものだが、彼(彼女)らの神秘というものは、未だにブラックボックスが多いのだという。

そうして、森はどちら寄りだろうか。まだあどけないから、美しい男の子にも見えるときもあれば、勇ましい女の子に見えるときもある。今よりも幼い、まだ三つか四つの頃、蝶々と三人で散歩に行くとき、替わる替わるで、今日は男の子の洋服、今日は女の子の洋服と、毎日が大変だった。それは、小さな王国の頃だけの幸福な思い出である。

幼いころは性別のあわいが幽かで、どちらにも傾きうる。そうして、どちらの表情も見せてくれる。時折、見上げた顔に、どちらの徴も浮かんでいる。

そうして、今もそうである。森は、恵の後に着いていくときに、心配そうに相馬を見たが、すぐと視線を部屋に飾られた青と白の版画へと移した。

彼女(彼)らの姿が見えなくなると、相馬はしばらく、リビングを眺めていた。そうして、やはり物が極端にないように思う。生活の匂いが感じられず、それが彼女(彼)の弓なりの瞳も相まって、希薄に思えた。

庭の小さな竹林は表からは認められなかったが、こうして見ると、なかなかに立派なもので、締め切られた硝子戸を通しても、擦れる音が耳に忍んでくる。そうして、庭の枯山水もよく見ると、彼女(彼)が好きだと言っていた、李禹煥を思わせる石と石版が向かい合うようで、小さな銀河だった。相馬は、フローリングの床にしゃがみ込むと、しばらくの間、その光景を眺めていた。

そうしていると、小唄のような音が流れてきた。低い声に、恵だとすぐにわかった。

女がたの初として、むかし男の舞の袖

おんなかと見えて男となりけり

さながらになりひらめける其ふぜい

足音に相馬は目を覚ました。腕時計を見ると、三時を差していて、一時間程眠っていたようだった。相馬が振り向くと、恵と森が階段から下りてきて、二人は手を繋いでいた。

「御子息女は間違いなくフタナリヒラですね。」

相馬は頷いて、

「これから毎週、月曜日から金曜日、朝の九時から夕方の四時まで、森くんに勉強を教えます。水曜日だけはお休みです。なので、四時半過ぎに迎えに来るように、お願いいたします。勉強の後は、軽くおやつがあるからね。遅くなる日は、予め伝えておいてください。」

相馬は頷いた。恵も会釈をして、森の頭に手をおいた。森の細い髪が微かに沈んで、彼(彼女)の目が、前髪の中に瞬いた。

「じゃあね、明後日からお勉強、寝坊はだめだよ、森。」

森は、はいと、小さく答えた。相馬はほほ笑んで、そうして、恵の声の低いのに、妙な安心があった。

フタナリヒラが二人並んでいる。少年少女もあって、男女もあった。それなのに、余白もある。哀しい余白だった。

さめざめと、風音が聞こえた。それは、雨を孕んでいた。

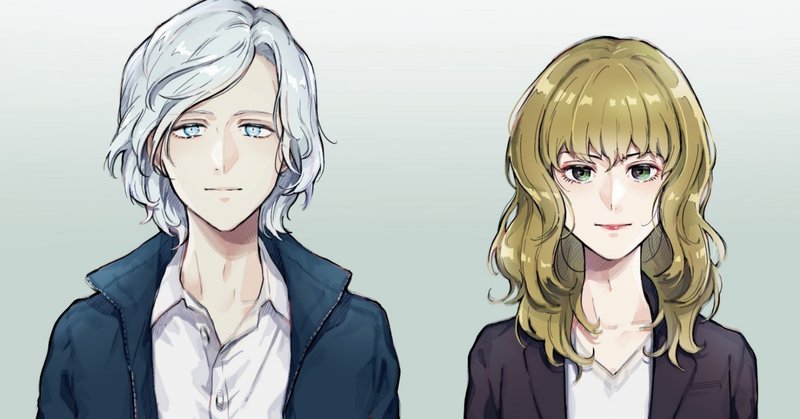

キャラクターイラストレーション ©しんいし 智歩

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?